Blockchain as a component of the macrogenerating cluster of the 6th technological paradigm

Safiullin M.R.1![]() , Savelichev M.V.2

, Savelichev M.V.2![]() , Elshin L.A.1,2

, Elshin L.A.1,2![]() , Moiseev V.O.3

, Moiseev V.O.3

1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Russia

2 Центр перспективных экономических исследований при Академии наук Республики Татарстан, Russia

3 Казанский национальный исследовательский технологический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 43 | Citations: 6

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 3 (July-september 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44082128

Cited: 6 by 07.08.2023

Abstract:

The modern economic system is characterized by a consistent replacement of the 5th technological paradigm with the 6th one. The specificity of the 6th technological paradigm is the predominance of system-integrating macrogenerating clusters in its structure. The telecommunications and digital technologies supercluster is dominating. Blockchain is a component of this supercluster of the 6th technological order. Blockchain is a technology with a special mechanism of diffusion into existing economic systems, which can be described in terms of actor-network theory. The corresponding diffusion mechanism includes the following elements: (1) making the new technology obvious; (2) creating a contrast between the complexity and volume of preliminary research and the simplicity of the proposed technology; (3) achieving credibility through simplicity and visualization of the technology; (4) ensuring inequality of opportunities between those who are supporters of the technology and its opponents; (5) high level of trust in the technology creator; (6) creating an actor-network structure around the technology. The authors of the article analyze these components in the context of the blockchain technology.

Keywords: blockchain, technological paradigm, macrogenerating cluster, actor-network theory, cryptocurrency, evolutionary Economics, STS

JEL-classification: O11, O33, O49

Введение

Теория экономического неравновесия утверждает, что неравновесные процессы в экономической системе являются нормальными, тогда как экономическое равновесие следует рассматривать как локальное и ограниченное по времени состояние. Однако если в естественно-научных исследованиях роль неравновесных процессов давно признана в качестве ключевого фактора формирования и развития новых систем, то экономическая наука продолжает придерживаться парадигмы равновесия, притом что теория общего экономического равновесия по целому ряду факторов не согласуется с эмпирическими данными [1] (Bruland, Mowery, 2014) и не позволяет удовлетворительно моделировать такие масштабные изменения, как смену технологических укладов, рождение, развитие и угасание отраслей, диссипацию новых технологий [2, 3] (Nelson, Dosi, Helfat, Pyka, Saviotti, Lee, Winter, 2018; Maevskiy, 1997).

События в мировой экономике последних десятилетий демонстрируют нарастающее несоответствие традиционных экономических парадигм, моделей, подходов тем реальным процессам, которые в ней развиваются. При этом ситуация усугубляется не только тем, что опробованные рецепты противостояния экономическим кризисам не работают в условиях глобального финансового кризиса, но и тем, что возникающие в рамках шестого технологического уклада новые технологии отторгаются сложившимися финансовыми и экономическими структурами, рассматриваются ими как угроза их текущему состоянию. Парадигма экономического равновесия не принимает тот факт, что в условиях крайнего неравновесия в системе спонтанно возникают новые типы структур, в том числе институциональной, технологической, организационной природы, которые обеспечивают преодоление системой деструктивных кризисных явлений.

В этих условиях необходим переход к более адекватным социоэкономическим моделям, в основе которых лежит представление о неравновесии экономической системы.

Методы

Основное положение теории экономического неравновесия заключается в том, что неравновесные процессы являются нормальным состоянием экономической системы, в рамках которой они могут усиливаться и ослабевать, а состояние равновесия (например, спроса и предложения) достигается на краткий промежуток времени и не является определяющим для общего развития экономической системы.

Спрос и предложение при этом не только не зависит от цен, как это постулируется в рамках теории общего экономического равновесия, но наоборот, определяет их динамику. Согласно Маевскому, движущей силой спроса выступает «объективная склонность людей к изменению видов потребляемых благ» [4, с. 47] (Maevskiy, 1999). В результате наряду с платежеспособным спросом в экономической системе постоянно генерируется спрос-потребность, что заставляет предпринимателей постоянно разрабатывать все новые и новые виды товаров, предлагая их потребителям.

Технологически однородные совокупности таких товаров формируют макрогенерации, обладающие свойством рождаться, развиваться и умирать, конкурируя друг с другом за ресурсы. В основе каждой новой макрогенерации лежит кластер нововведений, которые завоевывают рынок за счет предложения новых продуктов, технологий и форм организации производства. Совокупности подобных макрогенераций формируют технологические уклады. Согласно определению, технологические уклады представляют собой «целостные, производственно-технологические системы, включающие в себя технологические процессы соответствующего вида экономической деятельности, отраслевой направленности, а также элементы подсистемы различных интегрированных (объединенных) в межотраслевые кластеры комплексов» [5, с. 28] (Matveev, Semenov et al., 2013). В настоящее время насчитывается шесть технологических укладов, сменивших друг друга на протяжении периода с 1760 года по 2020 год.

Необходимо отметить, что в рамках данной модели макрогенерации могут переходить из ранних технологических укладов в последующие, тем самым формируя магистрально-осевые структуры социально-экономического развития, по сути дела задавая генеральный вектор технологического и экономического прогресса. Чем протяженнее оказываются такие структуры, тем большее влияние они оказывают на то, что будет включено в качестве технологической основы последующего технологического уклада, а что будет признано нецелесообразным для дальнейшего развития.

На этапе шестого технологического уклада межотраслевые кластеры смеряются системно-интегрирующими, которые отличаются тем, что обслуживают не отдельные отрасли, а всю систему в целом.

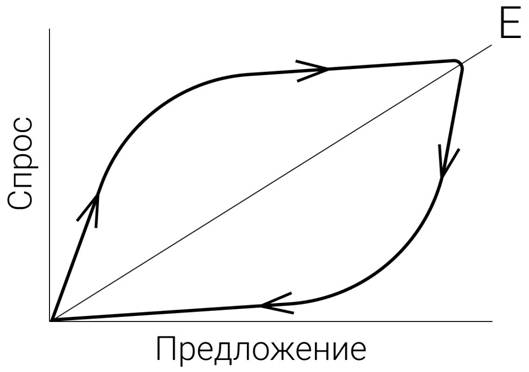

В рамках представленной модели специфический спрос со стороны потребителей, склонных проявлять новые потребности, выступает как главная движущая сила, определяющая рождение новых макрогенераций. Фазовый портрет развития макрогенерации от своего рождения и до затухания может быть представлен в следующем виде (рис. 1) [4] (Maevskiy, 1999).

Рисунок 1. Фазовый портрет эволюции макрогенерации

Источник: [4] (Maevskiy, 1999).

В отношении с традиционным представлением спроса и предложения в рамках общего экономического равновесия можно выделить две фазы неравновесия спроса и предложения на продукцию макрогенерации:

(1) фаза подъема, когда спрос на новую продукцию значительно опережает предложение, что обусловливает высокий уровень цены, для чего необходимо дополнительное впрыскивание в экономику денег, что неизбежно порождает инфляцию;

(2) фаза деградации, когда после кратковременного равновесия спроса и предложения (точка Е) наступает этап снижения спроса ниже предложения, что толкает цены на продукцию макрогенерации вниз.

Подобные характерные петли изменения наблюдаемых величин в фазовом пространстве и их неоднозначность, поскольку одной фиксированной точке на осях соответствуют два положения на графике, носит название гистерезиса (от греч. Hysteresis – запаздывание) [6, 7] (Cross, 1993; Blanchard, Summers, 1986), поэтому подобное характерное поведение макрогенерации можно по аналогии назвать «макрогенерационным гистерезисом». Что еще больше придает сходство данному неравновесному процессу экономической природы с подобными процессами в физической среде, так это тот факт, что макрогенерации не исчезают полностью в границах одного технологического уклада, а могут переходить из одного уклада в другой, формируя уже отмеченные выше магистрально-осевые структуры.

Возникновение магистрально-осевой структуры, эволюция которой привела к созданию технологии блокчейн, следует отнести к третьему технологическому укладу, когда возник кластер телеграфной (беспроводной), телефонной, радиосвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения. После прохождения макрогенерационного гистерезиса спроса и предложения в границах четвертого технологического уклада сформировался кластер на иной технологической и элементной базе. Более подробно эволюция магистрально-осевой структуры представлена в таблице 1.

Вместе с тем рождение новых макрогенераций в рамках эволюционной экономики объясняется преимущественно спросом-потребностью, что, по нашему мнению, нельзя признать удовлетворительным. Можно привести наиболее яркие примеры продуктов, на которые не имелось спроса, и при этом настойчивость предпринимателей, производящих их, позволила генерировать такой спрос, в частности автомобили и персональные компьютеры.

Как представляется, в рамках данной модели не учтен фактор, определяющий прогресс науки и технологий, чьи закономерности развития могут существенно ее дополнить и уточнить.

Результаты и обсуждение

Возникновение технологии блокчейн следует отнести к периоду 5-го технологического уклада, в границах которого активно развивается системный кластер «телекоммуникации и цифровые технологии, программное обеспечение – проектирование, создание, поддержание глобальной сети Интернет, других глобальных сетей, а также услуг, которые эти сети оказывают – мобильная телефонная связь – цифровое телевидение – микроэлектроника» [8, с. 37] (Matveev, Semenov et al., 2018, р. 37). Данный кластер продолжает развитие на новой системно-технологической основе кластера телеграфной, телефонной, радиосвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения, который возник в период 3-го технологического уклада (с 1870–1880 по 1920–1930 гг.), и кластера «телефонной, радио- и телевизионной связи, их элементной базы, цифровых и аналоговых ЭВМ и систем» 4-го технологического уклада (1920–1930 – 1970–1980 гг.). Особенностью указанного кластера является его трансформация из отраслевого в системный, что вообще характерно для технологических кластеров при переходе от индустриальной к постиндустриальной экономике. Системность технологического кластера определяется как универсальность генерируемых в их ядре технологий, которые получают распространение и применение во всех макроэкономических генерациях, составляющих данный технологический уклад. Магистрально-осевая структура технологического кластера продолжается в ядре 6-го технологического уклада как системного кластера сверхскоростных цифровых телекоммуникаций и т.д. (табл. 1).

Таблица 1

Магистрально-осевая структура информационных технологий

|

Технологический уклад

|

Межотраслевые,

системные кластеры, определяющие макроэкономические

генерации

|

Содержание кластеров

|

Развитие технологии

электронных денег / криптовалют*

|

|

Третий (с 1870–1880 по 1920–1930 гг.)

|

9

|

Кластер телеграфной (беспроводной), телефонной,

радиосвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения

|

Появление одноцелевых предоплаченных и подарочных

карт торговых организаций

|

|

Четвертый (с 1920–1930 по 1970–1980 гг.)

|

9’

15 |

Кластер телефонной, радио- и телевизионной связи, их

элементной базы, цифровых и аналоговых электронно-вычислительных машин и

систем

|

Перевод записей на банковских счетах с бумажных

носителей в электронную форму

|

|

Пятый (с 1970–1980 по 2015–2020 гг.)

|

9”

15’ 17 |

Системный кластер «телекоммуникации и цифровые

технологии – компьютерные информационные технологии, программное обеспечение

– проектирование, создание, поддержание глобальной сети Интернет, других глобальных сетей, а также услуг, которые эти сети

оказывают, – мобильная телефонная связь –

цифровое телевидение – микроэлектроника»

|

Вмонтирование микрочипа в эмитируемые банками карты,

позволяющие делать автономные и анонимные расчеты за покупки.

Появление технологии блокчейн и криптовалют |

|

Шестой (с 2015–2020 по 2045–2050 гг.)

|

9”’

15’’ 17’ 24 |

Системный кластер

сверхскоростных цифровых телекоммуникаций, информационных технологий

квантовой телепортации, наноэлектроники, глобальных информационных и

интеллектуальных сетей

|

Появление блокчейн 2.0,

«умных» контрактов, токенов, криптовалютных бирж, ICO

|

Особенностью блокчейн является высокая роль социального фактора в распространении данной технологии, притом что в современных условиях завоевание инновационным продуктом рыночной ниши сопряжено для разработчиков существенными вложениями в продвижение технологической новинки, маркетинг, рекламу, требуется поддержка корпораций и разработчиков, которым данная инновация может оказаться полезной и коммерчески перспективной. Блокчейн и сопряженная с ней технология эмиссии криптовалюты биткоин изначально нарушает сложившиеся стратегии распространения – ее изобретатель С. Накамото (до сих пор неизвестно, кто скрывается за этим псевдонимом) [9] предоставил свою разработку в общественное пользование и не прилагал никаких усилий для ее распространения либо патентной защиты. С одной стороны, такая «пассивная» стратегия оказалась оправданной, поскольку в течение нескольких лет сформировалось большое сообщество пользователей, разработчиков технологии криптовалют и блокчейн, но с другой, возникли серьезные проблемы с легализацией блокчейн, поскольку государственные институты усмотрели в ней угрозу существующим национальным денежным системам.

Согласно нашей гипотезе, в процессе развития системно-интегрирующих кластеров диффузия составляющих его технологий происходит по модели распространения научных знаний, разработанной Б. Латуром [10] (Latur, 2013).

Согласно этой модели, в современной научной практике «убедить – значит победить», то есть научное утверждение должно выглядеть более вероятным настолько, что оно может быть принято «на веру», однако под «верой» понимается не безоглядное принятие некоей научной идеи, а достаточно сложный процесс, имеющий несколько составляющих. Научное обретение «веры» включает: (а) доведение научной идеи до очевидности, так, что ее могут понять люди вне научной практики, (б) контраст между размерами и сложностью научных явлений и простотой предлагаемого решения, (в) неравенство шансов тех, кто будет доказывать правильность идеи, и тех, кто будет ее оспаривать, (г) личность и репутация автора научной идеи, достигаемая как традиционными способами (наличие публикаций по данной теме, количество полученных грантов, наличие оборудования, лабораторий и т.д.), так и менее традиционными способами, например, вызывающая анонимность автора, его пренебрежение тем, что считается научной авторитетностью (как это произошло в случае с блокчейн и криптовалютой), (д) деньги и оборудование, вовлеченные в развитие данной идеи, (е) специфическая риторика и формирование сети акторов.

В таблице 2 представлены составляющие модели Б. Латура в сопоставлении с этапами развития технологии блокчейн.

Таблица 2

|

Социальная диффузия научных идей по Б. Латуру

|

Этапы развития технологии блокчейн

|

|

Доведение

высказывания до очевидности

|

Публикация

С. Накамото манифеста по технологии блокчейн и криптовалюте

|

|

Контраст

между размерами исследуемых проблем и простотой предлагаемых решений

|

Альтернатива

сложной системе финитных денег, кредита, криптозащита единой технологией

блокчейн

|

|

Достижение

убедительности за счет простоты суждений. Визуализация явления

|

Блокчейн

как распределенная база данных с открытым доступом для всех участников и

возможностью проследить все транзакции

|

|

Неравенство

возможностей тех, кто защищает научное высказывание, и тех, кто будет его

оспаривать

|

Стремительный

рост пользователей блокчейн и криптовалют. Возникновение различных

криптовалют. Блокчейн и криптовалюты как инструменты сбережения денег в

условиях финансового кризиса

|

|

Высокий

уровень доверия к автору высказывания

|

Технология

блокчейн открыта для всех. Анонимность С. Накомото и его отказ от

патентной защиты технологии. Высокий уровень доверия между участниками

блокчейн-платформы

|

|

Риторика

текста. Отсылки к большому количеству референций. Создание сети

|

Блокчейн

в полной мере воплощает идею сети акторов по Б. Латуру, которая включает

наряду с людьми не людей, т.е. компоненты технологической природы

|

Рассмотрим каждый элемент таблицы подробнее.

(а) Рождение технологии блокчейн произошло с момента публикации анонимным автором или группой авторов, укрывшихся за псевдонимом С. Накамото, файла с описанием протокола и принципа ее работы применительно к платежной системе. Как показало дальнейшее развитие блокчейн, ее применимость гораздо шире, нежели чем просто децентрализованная (peer-to-peer) платежная система. Технология поступила в общественное пользование, а ее автор или авторы никогда не претендовали на патентную защиту.

(в) Как отмечает М. Андерссен в статье «Почему биткоин так важен?» [11] (Andreessen, 2014), блокчейн – результат более 20 лет исследований в области криптографических валют и 40 лет – в области криптографии. Первые разработки по электронным деньгам сделаны еще в 1983 г. Д. Чаумом и С. Брэндисом, в 1997 году предложена система защиты от спама и кибератак, которая затем была развита в блокчейн, в 1998 году предложены идеи криптовалют: b-money (Вэй Дай) и bit-gold (Н. Сабо), таким образом, блокчейн синтезировал эти и многие другие разработки, тем самым предложив относительно простое решение достаточно сложному конгломерату разнонаправленных исследований. Здесь же еще раз отметим системность технологии блокчейн, что отличает системно-интегрирующие кластеры пятого и шестого технологических укладов.

(г) Убедительность технологии блокчейн достигается за счет распределенности всей базы, осуществляемых транзакций. Блокчейн представляет собой одноранговую сеть, то есть в ней отсутствует иерархичность, все участники сети имеют одинаковый доступ к базе, в которой записаны все транзакции, осуществляемые между участниками. При этом ни один участник либо группа не может изменить информацию ни в одном информационном блоке блокчейн.

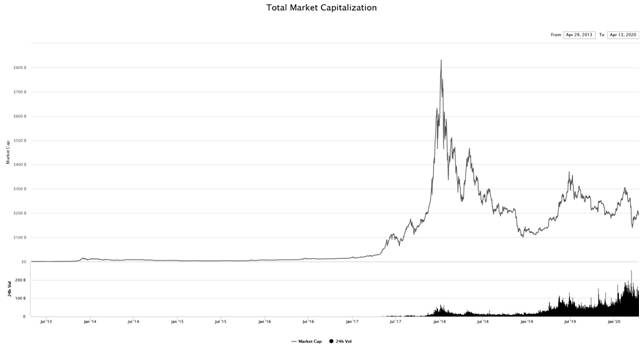

(д) К настоящему времени блокчейн широко проникает во все отрасли экономики, финансов и кредита. Объем биржевых торгов криптовалютой превысил 198,6 млрд долларов США (рис. 2). Блокчейн применяется в финансах, архивном деле, хранении больших массивов данных, образовании, электронном правительстве, энергетике [13] (Burmistrova, 2020).

Рисунок 2. Динамика капитализации рынка криптовалют

Источник: https://coinmarketcap.com/charts/

Поскольку блокчейн является системно-интегрирующей технологией, что значительно перевешивает возможности противников ее распространения или даже запрета, те страны, которые возражали против легализации блокчейн, поскольку усматривали в данной технологии угрозу национальной денежной системе, склоняются к тому, чтобы разрешить его использование. Примером тому может служить решение Центрального банка России тестировать биржу АВС-токенов корпорации «Норникель» [13] (Burmistrova, 2020). Число стран, легализовавших виртуальные валюты, превышает 120 государств [14] (Kochergin, Pokrovskaya, 2020) (рис. 3).

Рисунок 3. Законодательное регулирование использования биткоинов в мире Источник: URL: https://coin.dance/poli/legality

(е) Доверие к технологии блокчейн определяется ее открытостью, децентрализованностью и свободой использования [15] (Safiullin, Elshin, Savelichev, 2019). Блокчейн имеет возможности гибкого приспособления в различных сферах, как отмечалось выше. Блокчейн лежит в основе создания криптовалют, токенов, «умных» контрактов, и к настоящему времени случаи, когда данная технология обнаруживала уязвимости, такие как «двойное расходование» и «атака 51 процента», остаются весьма редки [16, с. 256] (Andryushin, 2019).

(ж) Для обеспечения высокого уровня доверия к автору научного текста используются особые риторические приемы, например подкрепление высказываний отсылками к уже опубликованным и пользующимся авторитетом в данной сфере исследованиям, исследователям и ученым. В терминологии Б. Латура это обозначает формирование сети акторов [17] (Latour, 2005). Акторно-сетевой подход в настоящее время активно применяется не только в социологии, но и в экономических исследованиях. Блокчейн удобно рассматривать с позиций этого подхода, центральным тезисом которого является включение в состав узлов сети как людей, так и «не людей», в данном случае уже имеющуюся инфраструктуру блокчейна: криптовалюты, майнинговые фермы, криптобиржи, «умные» контракты, токены и т.д. В настоящее время в связи с распространением сфер применимости блокчейн данная сеть акторов активно расширяется. Происходит ее развитие и усложнение.

Заключение

Анализ современного состояния блокчейн-технологии и связанных с ней криптовалют позволяет прогнозировать, что ее «диффузия» будет продолжаться, не ограничиваясь теми секторами экономики и социальной сферы, в которых они в настоящее время находят применение. Как уже отмечалось, специфической характеристикой технологий пятого и шестого укладов является их системно-интегрирующий характер. Если переходить с терминологии систем на описанную выше модель Б. Латура, то технологии шестого уклада формируют сети, включающие разнокачественных акторов. Технологическая сеть может расширяться неограниченно, включая в свой состав все новые и новые элементы разной природы, превращая их в свои узлы.

В настоящее время активно дискутируется вопрос будущего мировой финансовой системы, поскольку существующая модель с единственной мировой валютой, в качестве которой выступает доллар США, переживает глубокий кризис. Криптовалюты рассматриваются как одна из возможных моделей новой мировой валюты, которая лишена многих недостатков, присущих фиатным денежным системам, в частности невозможность бесконтрольной эмиссии. Ряд исследователей считают криптовалюты закономерной эволюцией централизованных денежных систем в децентрализованные [16] (Andryushin, 2019). Исходя из модели Б. Латура, можно ожидать, что принятие того или иного решения будет происходить согласно описанной схеме технологической «диффузии».

Мировой финансовый кризис актуализирует поиск новой парадигмы экономической теории. Парадигма общего экономического равновесия не позволяет адекватно описать происходящие в мировой экономике процессы и предложить действенные инструменты по их преодолению.

Анализ распространения блокчейн как системно-интегрирующей технологии шестого технологического уклада позволяет иначе оценивать роль неравновесных процессов в экономической системе. То, что с точки зрения экономического равновесия определяется как деструктивность, в парадигме экономического неравновесия выступает как формирование новых типов структур, переход экономической системы на новый уровень сложности.

|

БЛАГОДАРНОСТИ: Выражаем признательность за помощь в подготовке статьи участникам научного проекта, поддержанного РФФИ № 18-010-00536. |

References:

Andryushin S.A. (2019). Denezhno-kreditnye sistemy: ot istokov do kriptovalyuty [Monetary system: from its origins to the cryptocurrency] M.: Izdatelstvo OOO «Sam Poligrafist». (in Russian).

Bruland K., Mowery D. (2014). Technology and the spread of capitalism Cambridge: Cambridge University Press.

Bruno Latour (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory Oxford: Oxford University Press.

Cross R. (1993). On the Foundations of Hysteresis in Economic Systems Economics and Philosophy. 9 (1). 53-74. doi: 10.1017/S0266267100005113.

Kochergin D.A., Pokrovskaya N.V. (2020). Mezhdunarodnyy opyt nalogooblozheniya kriptoaktivov [International Experience of Taxation of Crypto-assets]. The HSE Economic Journal. 24 (1). 53-84. (in Russian). doi: 10.17323/1813-8691-2020-24-1-53-84 .

Konstantinidis I., Siaminos G., Timplalexis C., Zervas P., Peristeras V., Decker S. (2018). Blockchain for Business Applications: A Systematic Literature Review Business Information Systems. BIS 2018. Lecture Notes in Business Information Processing. 384-399.

Latur B. (2013). Nauka v deystvii: sleduya za uchenymi i inzhenerami vnutri obshchestva [Science in action: following scientists and engineers inside society] SPb.: Izdatelstvo Evropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge. (in Russian).

Maevskiy V. (1997). Vvedenie v evolyutsionnuyu makroekonomiku [Introduction to evolutionary macroeconomics] Moscow: Izdatelstvo «Yaponiya segodnya. (in Russian).

Maevskiy V. (1999). Evolyutsionnaya teoriya i neravnovesnye protsessy (na primere ekonomiki SShA) [Evolutionary theory and non-equilibrium processes (on the example of the US economy)]. Economics of Contemporary Russia. (4). 45-62. (in Russian).

Marc Andreessen Why Bitcoin MattersThe New York times. Retrieved May 20, 2020, from https://dealbook.nytimes.com/2014/01/21/why-bitcoin-matters

Matveev Yu.V., Semenov G.V. i dr. (2013). Innovatsionno-modernizatsionnye volny v sotsialno-ekonomicheskom razvitii: tekhnologicheskie uklady, makroekonomicheskie generatsii, vzglyad v budushchee [Innovation and modernization wave in the socio-economic development: technological structures, macroeconomic generating, glimpse into the future] Samara: OOO «Izdatelstvo As Gard». (in Russian).

Matveev Yu.V., Semenov G.V. i dr. (2018). Innovatsionno-modernizatsionnye volny v sotsialno-ekonomicheskom razvitii: tekhnologicheskie uklady, makroekonomicheskie generatsii, vzglyad v budushchee [Innovation and modernization wave in the socio-economic development: technological structures, macroeconomic generating, glimpse into the future] Samara: Vektor. (in Russian).

Nakamoto Satoshi Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash SystemBitcoin. Retrieved April 05, 2020, from https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ru.pdf

Nelson R., Dosi G., Helfat C., Pyka A., Saviotti P., Lee K., Winter S. (2018). Modern Evolutionary Economics: An Overview Cambridge: Cambridge University Press.

Olivier J. Blanchard, Lawrence H. Summers (1986). Hysteresis and the European Unemployment Problem NBER Macroeconomics Annual. (1). 15-78. doi: 10.1086/654013.

Safiullin M.R., Elshin L.A., Savelichev M.V. (2019). Block chain as a technology to increase trust and reduce transaction costs in the financial sphere Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 11 (8). 1864-1866.

Страница обновлена: 05.08.2025 в 14:48:31

Russia

Russia