On the spatial economic development of Russian regions

Li N.O.1, Kibitkin A.I.2

1 Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)», Russia

2 Западный филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 9

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=42936822

Cited: 9 by 07.12.2023

Abstract:

The article deals with the issues of uneven socio-economic development of Russian regions. Russia ranks third in terms of regional inequality inside the country in the ranking of countries of Europe and Central Asia after Slovakia and Tajikistan. The dynamics of inter-budget transfers to equalize budget security are highlighted; and donor and recipient regions are identified. It is revealed that the alignment of socio-economic development of regions with the help of inter-budget transfers does not solve the problem of regional asymmetry and generates dependency of "weak" regions. Measures taken at the Federal level for spatial development of regions are presented.

Keywords: spatial development, socio-economic development, fiscal capacity, donor regions, regions-recipients

JEL-classification: jel O11, O40, R11

Введение

Одной из актуальных современных проблем в мире является усиление неравенства. Согласно исследованию Всемирного банка «На пути к новому общественному договору», во многих странах Европы и Центральной Азии сохраняются межрегиональные различия по уровню доходов и бедности населения. Несмотря на рост среднего потребления домохозяйств за последние 10 лет, в ряде стран усилились различия между географическими районами [4, с. 10].

Тема пространственного развития территорий находит широкое применение в научной литературе. Она рассматривается с точки зрения социально-экономического развития, качества жизни населения, конкурентоспособности, бюджетной обеспеченности регионов [4, 7-13] (Barbasheva, 2018; Drobot, Makarov, Yarikova, 2019; Pechatkin, 2019; Kolodina, 2019; Makarov et al., 2019; Povarova, Pechenskaya, 2018; Polonskaya, 2018).

Целью настоящей работы является исследование различий в пространственном развитии регионов России и существующих механизмов выравнивания межрегиональных различий.

Для достижения поставленной цели были выбраны как объективные, так и субъективные методы оценки - сочетание анализа статистической информации с экспертным подходом.

Задача по сглаживанию различий по уровню социально-экономического развития актуальна и для России. Россия заняла третье место по уровню неравенства регионов внутри страны в рейтинге стран Европы и Центральной Азии после Словакии и Таджикистана. При этом уровень межрегионального неравенства в стране самый высокий среди крупных стран с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Китай и Индия. Эксперты исследования Всемирного банка «На пути к новому общественному договору» отмечают, что уровень бедности варьируется от менее чем 10 % в богатых полезными ископаемыми регионами и мегаполисами (Республика Татарстан, Москва и Санкт-Петербург) до 40 % в менее развитых регионах (Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток).

Выделяют несколько причин социально-экономической дифференциации регионов России, среди которых:

1) Неравномерное распределение природных, производственных, финансовых ресурсов внутри страны. Так, уровень высокой конкурентоспособности некоторых регионов обусловлен следующими преимуществами:

– Москва – крупный центр накопления и распределения финансовых ресурсов;

– Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан – центры привлечения туристических потоков и проведения крупных международных мероприятий;

– Тюменская область, Республика Саха – Якутия, Сахалинская область –функционирование на территории регионов крупных государственных корпораций Газпром и Роснефть;

– Белгородская область – центр добычи и переработки железной руды и каменного угля [9, с. 812] (Pechatkin, 2019).

2) Различия регионов по плотности, численности. К примеру, в европейской части страны (25 % общей площади страны) постоянно проживает более 78 % всего населения, а в азиатской части (75 % общей площади страны) – всего около 22 % населения.

3) Преобразование территориального государственного устройства, проведенное в девяностых годах XX века, в результате которого было образовано 89 субъектов Федерации вместо 72. В настоящее время количество субъектов составляет 85.

4) Влияние на развитие регионов национально-культурных особенностей и географического положения [8, с. 858; 11, с. 2956] (Drobot, Makarov, Yarikova, 2019; Makarov et al., 2019).

Результаты рейтинговой оценки уровня социально-экономического развития регионов России, проводимой агентством «РИА Рейтинг», также отмечают высокий уровень разрыва в уровне социально-экономического развития регионов. В 2018 году отношение максимального интегрального рейтингового балла к минимальному составляло 8,6. При этом стоит отметить, что регионы-лидеры стабильно удерживают свои позиции на протяжении последних лет [6, с. 26].

Первые и последние пять регионов в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ за 2018 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Рейтинг социально-экономического развития регионов РФ по итогам 2018 года

|

Место по итогам 2018 г.

|

Субъект РФ

|

Интегральный рейтинг по итогам 2018 г.

|

|

1

|

г. Москва

|

88,049

|

|

2

|

г. Санкт-Петербург

|

86,141

|

|

3

|

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

|

78,398

|

|

4

|

Московская область

|

75,922

|

|

5

|

Республика Татарстан

|

75,069

|

|

…

|

…

|

…

|

|

81

|

Чукотский автономный округ

|

15,307

|

|

82

|

Республика Ингушетия

|

14,505

|

|

83

|

Республика Алтай

|

13,814

|

|

84

|

Еврейская автономная область

|

12,593

|

|

85

|

Республика Тыва

|

10,210

|

В 2018 году по сравнению с 2017 годом состав лидеров рейтинга не изменился. Регионы-лидеры социально-экономического развития обеспечивают около 40 % суммарного регионального ВРП.

Состав последних пяти регионов рейтинга также не изменился по сравнению с 2017 годом. Последние места в рейтинге занимают высокодотационные регионы: Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва.

Для сглаживания межрегиональных различий применяют межбюджетные трансферты в виде дотаций и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов страны. Уровень социально-экономического развития региона отражается на уровне его бюджетной обеспеченности, что, в свою очередь, отражается на объеме и качестве услуг в социальной сфере, заработной плате работников бюджетных организаций, развитии инфраструктуры [10] (Kolodina, 2019).

В качестве «бюджетообразующих» регионов в таблице 2 представлены 10 субъектов, которые обеспечивают максимальный вклад в формирование доходов федерального бюджета.

Таблица 2

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ на 01.01.2019 г.

|

№

|

Регион

|

Сумма поступления, млрд руб.

|

Доля

|

|

1

|

Ханты-Мансийский автономный

округ

- Югра |

3 072,25

|

26,40

|

|

2

|

г. Москва

|

1 428,03

|

12,27

|

|

3

|

Ямало-Hенецкий АО

|

1 220,68

|

10,49

|

|

4

|

г. Санкт-Петербург

|

664,89

|

5,71

|

|

5

|

Республика Татарстан

|

490,32

|

4,21

|

|

6

|

Красноярский край

|

388,51

|

3,34

|

|

7

|

Московская область

|

357.79

|

3,07

|

|

8

|

Оренбургская область

|

300,83

|

2,58

|

|

9

|

Самарская область

|

291.17

|

2,50

|

|

10

|

Иркутская область

|

270,11

|

2,32

|

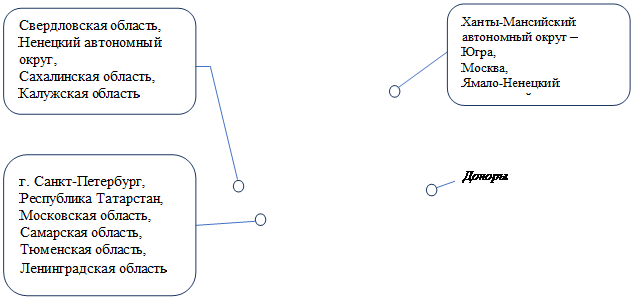

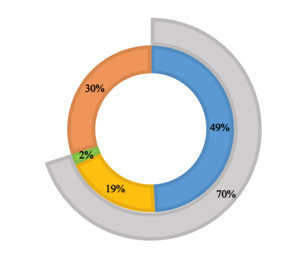

Почти половину собираемых налогов (49 %) обеспечивают 3 региона: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ; при этом 3 региона из первых 10 регионов-лидеров являются «нефтяными» регионами: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, которые обеспечивают более 41 % федерального бюджета.

В целом за 15 лет, с 2006 по 2020 гг., число регионов-доноров в России сократилось почти в раза - с 24 до 13 единиц (рис. 1).

Рисунок 1. Доля налоговых поступлений в консолидированном бюджете, 2018 г.

Источник: [16]

Стоит обратить внимание, что первая пятерка «бюджетообразующих» регионов занимает также лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического развития положения субъектов РФ по итогам 2018 года.

В федеральном бюджете предусматриваются дотации, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Общий объем дотаций определяется исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта, зависящего от бюджетных расходов и налогового потенциала региона.

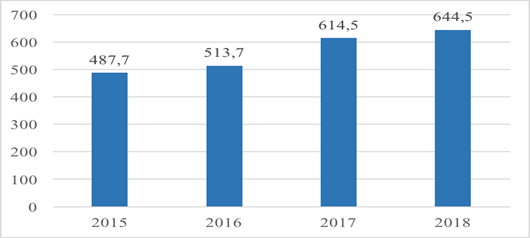

В 2018 году из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности было выделено 644,5 млрд руб., что на 5 % больше, чем в 2017 году, и на 30 % - по сравнению с 2015 годом (рис. 2) [15].

Рисунок 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, млрд руб.

Источник: [15]

В 2018 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности распределялись 72 регионам из 85, что говорит о том, что состояние зависимости является характерной чертой для большинства регионов Российской Федерации (табл. 3).

Таблица 3

Дотационные регионы, 2012–2019 годы

|

Год

|

Количество субъектов, ед.

|

Общее количество субъектов РФ, ед.

|

Доля, %

|

|

2012

|

72

|

83

|

86,7

|

|

2013

|

73

|

83

|

88,0

|

|

2014

|

72

|

83

|

86,7

|

|

2015

|

71

|

85

|

83,5

|

|

2016

|

71

|

85

|

83,5

|

|

2017

|

72

|

85

|

84,7

|

|

2018

|

73

|

85

|

85,9

|

|

2019

|

72

|

85

|

84,7

|

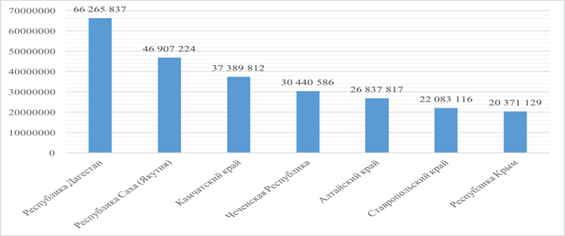

По итогам 2019 года 37 % дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности было распределено на 7 субъектов Российской Федерации (рис. 3) [16].

Рисунок 3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году, тыс. руб.

Источник: [16]

Несмотря на увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, количество регионов-реципиентов остается на прежнем уровне, что говорит о необходимости повышения эффективности использовании бюджетных средств.

При недостаточности регионального бюджета следует проанализировать как формирование доходов, так и принятые расходные обязательства. Налоговый потенциал территории напрямую зависит от множества факторов: уровня развития предпринимательства и мер его поддержки, административных барьеров ведения бизнеса, отраслевой специфики региона, ресурсно-сырьевой базы, развития транспортной инфраструктуры, уровня жизни населения.

Заключение

Дифференциация регионов России по уровню социально-экономического развития может стать угрозой экономической безопасности страны в целом. Для равномерного и сбалансированного развития территорий разрабатываются инструменты на федеральном уровне.

Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р утверждена «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия).

В соответствии со Стратегией целями пространственного развития Российской Федерации являются «обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны» [3].

Также президентом России В.В. Путиным 25 апреля 2019 года утвержден перечень показателей для оценки деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, который включает в себя 15 показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития регионов.

Актуальным становится вопрос повышения конкурентоспособности регионов, обеспечивающей поступательность экономического и социального развития, определенную независимость и интеграцию регионов в общероссийскую и мировую систему.

В связи с тем, что каждая социально-экономическая система является уникальной, по мнению авторов статьи, необходимы следующие дальнейшие шаги для выработки предложений и рекомендаций по развитию территорий:

1) определение свойств социально-экономической системы на макро-, мезо- и микроуровнях;

2) анализ текущего состояния развития региональной социально-экономической системы;

3) определение отраслевой специализации региона и создание условий и стимулов для субъектов предпринимательской деятельности.

References:

Reyting regionov RF po kachestvu zhizni [Ranking of Russian regions for quality of life] (2018). (in Russian).

Reyting sotsialno-ekonomicheskogo polozheniya subektov RF. Itogi 2018 goda [Ranking of socio-economic status of subjects of the Russian Federation. 2018 results] (2019). (in Russian).

Barbasheva Ya.A. (2018). Dotatsionnyy uroven rossiyskikh regionov na sovremennom etape Voprosy studencheskoy nauki. (5).

Drobot E.V., Makarov I.N., Yarikova E.V. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy differentsiatsii v usloviyakh globalizatsii [Spatial development of Russia: problems of differentiation in the context of globalization]. Journal of International Economic Affairs. (2). 855-866. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40811.

Kolodina E.A. (2019). Issledovanie rezultativnosti vyravnivayushchey regionalnoy politiki v Rossiyskoy Federatsii [Research on the effectiveness of equalizing regional policy in the Russian Federation]. Regional economics and management: electronic scientific journal. (4). (in Russian).

Makarov I.N., Drobot E.V., Avtsinova A.A., Filonenko N.Yu. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy mezhregionalnoy differentsiatsii [Spatial development of Russia: problems of interregional differentiation]. Journal of International Economic Affairs. (4). 2953-2964. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.4.41347.

Pechatkin V.V. (2019). Konkurentoustoychivost regionov Rossii: tendentsii, problemy i puti ikh resheniya [Competitive sustainability of Russian regions: trends, problems and ways of solution]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 803-820. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.4.41372.

Polonskaya V.A. (2018). Byudzhetnaya obespechennost – indikator sotsialno-ekonomicheskogo sostoyaniya regiona (na primere Primorskogo kraya) Karelskiy nauchnyy zhurnal.

Povarova A.I., Pechenskaya M.A. (2018). Teoretiko-metodologicheskie aspekty byudzhetnoy obespechennosti regiona Voprosy studencheskoy nauki – vypusk. (5).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:45:33

Russia

Russia