Identification of priority areas for health and education development based on an assessment of the dynamics of territorial changes

Garipova Z.F.1, Khalitova L.R.1

1 Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 26 | Citations: 6

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (January-March 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=42676110

Cited: 6 by 24.01.2023

Abstract:

The methodology for assessing territorial changes in the areas "Healthcare" and "Education" is proposed, which allows to determine priority areas for improving the development of social infrastructure. The essence of the method consists in calculating the increment of statistical indicators characterizing the state of social spheres. On their basis, ranking of average values for the period is carried out in order to identify priorities for improving the mechanism for managing local territories. The calculation of the aggregate changes in the main indicators of the areas of health care and education makes it possible to compare the dynamics of the development of territorial socio-economic systems. Thus, the largest value of the cumulative change in healthcare in the three constituent entities of the Volga Federal District is only 2.3%, and in other regions it is negative, which indicates a relatively stable deterioration in the situation with which the population is serviced by medical institutions. According to the indicators of the dynamics of changes in the formation of 14 regions of the Volga Federal District, 6 negative values, and positive values are inherent in 8 regions. A characteristic trend is that in absolutely all regions the number of secondary schools and higher educational institutions is decreasing.

Keywords: social infrastructure, education, healthcare, strategic priorities, management of local territories

JEL-classification: I15, I18, I25, I29

Введение

Гармоничное развитие общества, качественное воспроизводство его трудовых ресурсов, эффективное функционирование территориальной социально-экономической системы (ТСЭС) в целом обусловливается, на наш взгляд, наличием эволюционных процессов, прежде всего, в сферах образования и здравоохранения. Вместе с тем именно социальная инфраструктура продолжает оставаться наиболее уязвимой сферой в рыночной экономике. Ориентированные на извлечение максимальной прибыли законы рынка работают нередко без учета базовых потребностей общества. В этой связи возникает объективная необходимость в регулировании ведущих параметров здравоохранения и образования государственными структурами [4, с. 27] (Garipova, Andreeva, 2017).

В поисках улучшения существующих способов управления социальной сферой на современном этапе выделение в исследовании здравоохранения и образования объясняется их возможностями в концентрированном виде отвечать глобальным вызовам современного мира: сохранению количественных и качественных параметров населения территориальных социально-экономических систем [3, с. 112] (Andreeva, Garipova, 2012).

Литературный обзор. Проблемами развития социальной сферы занимается ряд видных российских ученых. Можно выделить два основных направления исследований в этой области: традиционный и новейший. Новейший подход рассматривает социальную сферу под углом ее гендерных, геронтологических и других особенностей, а также с точки зрения ее возможностей реализовать предпринимательские и инновационные проекты.

Вместе с тем сущность социальной инфраструктуры также раскрывается и в традиционном направлении, которое включает в себя отраслевой, воспроизводственный и территориальный подходы. Отраслевой подход изучает экономические и технологические особенности отраслей и входящих в них предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения (Абалкин Л.И. [2] (Abalkin, 1994), Львов Д.С. [9](Lvov, 2001) и др.). Как совокупность элементов, формирующих условия для воспроизводства человека, социальная инфраструктура рассматривается в воспроизводственном подходе (Логачева Н.М. [8] (Logacheva, 2012), Орлов С.Н. [10] (Orlov, Logacheva, 2015) и др.). Тогда как территориальный принцип характеризует принадлежность объектов социальной инфраструктуры по уровням ТСЭС (Гранберг А.Г. [6] (Granberg, 2004), Тощенко Ж.Т. [12] (Toschenko, 1980), Лисин И.С. [7] (Lisin, 2011), Рубан В.А. [11] (Ruban, 2012) и др.). Именно этот подход лежит в основе проведенного исследования.

Цель исследования – разработать более усовершенствованный методический подход для определения приоритетных направлений развития социальной инфраструктуры.

Научная новизна. В основу рекомендуемой методики заложен уточненный принцип оценки приращения показателей состояния и тенденции развития социальной инфраструктуры в сферах здравоохранения и образования в разрезе локальных территорий.

Авторская гипотеза: отрицательная динамика анализируемых показателей и их среднего значения в целом за период свидетельствует о приоритетности данного направления при формировании плана стратегического развития локальных территорий.

Процесс выбора стратегических приоритетов направлен на определение путей модернизации механизмов управления развитием социальной инфраструктуры локальных территорий. Базируясь на изучении ее состояния, в целях повышения обоснованности выбора стратегических приоритетов ее развития предлагается использовать разработанную методику оценки динамики территориального развития социальной инфраструктуры. Методика основывается на определении приращения показателей, характеризующих состояние сфер здравоохранения и образования, а именно в изменении состояния их социальной инфраструктуры. Предлагаемая методика апробирована на статистических данных по субъектам Приволжского федерального округа за период 2012–2017 гг. с использованием математического аппарата [5, с. 40] (Garipova, Khalitova, 2019).

Методика включает несколько этапов. Первоначально отбираются статистические показатели, их абсолютные значения переводятся в относительный вид. Затем рассчитываются ежегодные приросты изменений каждого показателя и их средние значения в целом за анализируемый период.

Полученные изменения характеризуют положительную или отрицательную направленность развития. Положительный прирост свидетельствует об увеличении количества объектов социальной инфраструктуры, отрицательный – о наличии обратных процессов, а значит о приоритетности данного среза при формировании плана стратегического развития локальных территорий.

С использованием описанного подхода определены динамические показатели развития здравоохранения и образования по Республике Башкортостан и Приволжскому федеральному округу, которые представлены в таблицах 1, 2.

Исходя из статистической информации по социально-экономическому положению субъектов Российской Федерации выделены показатели, характеризующие состояние социальной инфраструктуры по направлениям «Здравоохранение» и «Образование». Были использованы следующие показатели:

– количество больничных коек на 10 тыс. человек населения;

– количество посещений в смену на 10 тыс. человек населения;

– численность врачей на 10 тыс. человек населения;

– численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения;

– охват детей дошкольными образовательными организациями;

– число общеобразовательных организаций;

– число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования;

– число образовательных организаций высшего образования;

– численность постоянного населения.

Таблица 1

Оценка динамики основных показателей здравоохранения

Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа ( %)

|

Показатель |

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

Cреднее значение

за период |

|

Республика Башкортостан

| ||||||

|

Изменение

количества больничных коек на 10 тыс. чел.

|

-4,3

|

-0,9

|

-0,7

|

-1,6

|

-1,0

|

-1,72

|

|

Изменение

посещений в смену на 10 тыс. чел.

|

2,8

|

0,8

|

0,4

|

1,1

|

0,7

|

1,17

|

|

Изменение

численности врачей на 10 тыс. чел.

|

0,7

|

1,9

|

-5,9

|

2,0

|

2,7

|

0,29

|

|

Изменение

численности среднего медицинского персонала на 10 тыс. чел.

|

-1,1

|

-1,0

|

3,5

|

-2,5

|

-0,8

|

-0,38

|

|

Приволжский федеральный округ

| ||||||

|

Изменение

количества больничных коек на 10 тыс. чел.

|

-2,8

|

-3,2

|

-3,8

|

-2,2

|

-1,2

|

-2,65

|

|

Изменение

посещений в смену на 10 тыс. чел.

|

0,9

|

1,7

|

-0,3

|

1,8

|

0,9

|

1,02

|

|

Изменение

численности врачей на 10 тыс. чел.

|

0,6

|

0,4

|

-3,6

|

-0,2

|

2,7

|

-0,02

|

|

Изменение

численности среднего медицинского персонала на 10 тыс. чел.

|

-0,5

|

-0,1

|

0,6

|

-1,8

|

-0,5

|

-0,45

|

Отрицательная динамика наблюдается при рассмотрении средних значений показателей, характеризующих изменения в количестве больничных коек и численность врачей и среднего медицинского персонала по ПФО (табл. 1). Тогда как по Республике Башкортостан (РБ) – по двум показателям: количеству больничных коек и численности среднего медицинского персонала. Таким образом, в соответствии с предлагаемой методикой, наиболее приоритетными направлениями развития системы здравоохранения РБ является необходимость увеличения количества больничных коек и повышения численности среднего медицинского персонала, а в ПФО наряду с отмеченными направлениями требуется устранить сокращение числа врачей [13, с. 67] (Khalitova, 2019).

Далее рассмотрим совокупное изменение системы здравоохранения ТСЭС по вышеприведенным показателям, которое рассчитывается следующим образом:

![]()

где ![]() – совокупное изменение системы

здравоохранения ТСЭС, %;

– совокупное изменение системы

здравоохранения ТСЭС, %;

![]() –

изменение количества больничных

коек на 10 тыс. человек населения, %;

–

изменение количества больничных

коек на 10 тыс. человек населения, %;

![]() –

изменение количества

посещений в смену на 10 тыс. человек населения, %;

–

изменение количества

посещений в смену на 10 тыс. человек населения, %;

![]() –

изменение численности

врачей на 10 тыс. человек населения, %;

–

изменение численности

врачей на 10 тыс. человек населения, %;

![]() –

изменение численности

среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения, %.

–

изменение численности

среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения, %.

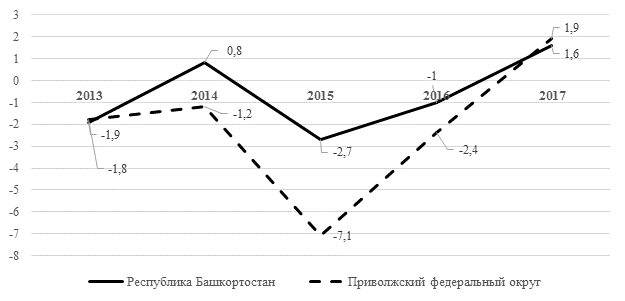

На основе предложенной формулы были определены значения совокупного изменения развития здравоохранения РБ и ПФО. Динамика данного показателя представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика совокупного изменения основных показателей здравоохранения Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа, %

Источник: составлено авторами на основе официальных статистических данных.

Значения совокупного изменения развития здравоохранения РБ и ПФО имеют циклический характер. Так, в разные периоды данный показатель увеличивался или уменьшался. Наибольшее снижение совокупного изменения было в 2015 г. (2,7 % – для РБ и 7,1 % – для ПФО), наибольший рост был присущ 2017 г. (1,6 % – РБ, 1,9 % – ПФО). На увеличение численности врачей в республике повлияло повышение заработной платы медицинских работников данной категории [14, с. 88] (Khalitova, 2019).

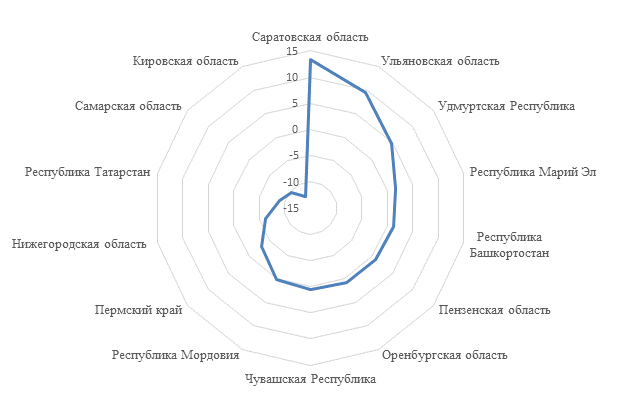

На рисунке 2 представлен ранжированный ряд субъектов ПФО по уровню динамики основных показателей здравоохранения, исходя из среднего совокупного изменения анализируемых величин.

Рисунок 2. Ранжированный ряд субъектов Приволжского федерального округа по уровню динамики основных показателей здравоохранения

Источник: составлено авторами.

Среди субъектов ПФО по уровню динамики основных показателей здравоохранения за период 2012–2017 гг. Республика Башкортостан (-0,64 %) занимает 6-е место, уступая таким регионам, как Ульяновская область (2,29 %), Пермский край (1,2 %), Пензенская область (0,23 %), Саратовская область (0,09 %), Чувашская республика (-0,04 %).

По предложенной выше схеме была проанализирована система образования РБ и ПФО (табл. 2).

Таблица 2

Оценка динамики основных показателей образования

Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа ( %)

|

Показатели |

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

Cреднее значение

за период |

|

Республика Башкортостан

| ||||||

|

Изменение охвата детей

дошкольными образовательными

организациями |

4,9

|

2,6

|

2,7

|

-0,1

|

2,2

|

2,4

|

|

Изменение числа

общеобразовательных организаций на 1000 чел.

|

-6,0

|

-3,1

|

-5,9

|

-1,1

|

-2,3

|

-3,7

|

|

Изменение числа образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на 1000 чел. |

-11,3

|

-0,1

|

-1,4

|

63,0

|

-1,7

|

9,7

|

|

Изменение числа образовательных

организаций высшего образования

на 1000 чел. |

-15,4

|

-0,1

|

-9,0

|

-9,0

|

0,1

|

-6,7

|

|

Приволжский федеральный округ

| ||||||

|

Изменение охвата детей

дошкольными образовательными

организациями |

1,2

|

2,8

|

2,2

|

0,0

|

0,0

|

1,2

|

|

Изменение числа общеобразовательных

организаций на 1000 чел.

|

-2,9

|

-2,8

|

-3,2

|

-0,2

|

-1,2

|

-2,1

|

|

Изменение числа образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на 1000 чел. |

-8,3

|

1,9

|

-1,1

|

24,4

|

-0,5

|

3,3

|

|

Изменение числа образовательных

организаций высшего образования

на 1000 чел. |

-5,8

|

-6,2

|

-6,0

|

-6,0

|

-4,7

|

-5,7

|

В системе образования тенденции изменений по ПФО и РБ полностью совпадают. Так, наблюдается заметное снижение числа общеобразовательных организаций и организаций высшего образования. В то же время положительные изменения произошли в ежегодных приращениях двух других показателей, характеризующих изменение численности организаций, осуществляющих деятельность в дошкольном и среднем профессиональном образовании.

В целом по ПФО за период 2012–2017 гг. сократилось число общеобразовательных организаций на 10,3 %, высших учебных заведений – на 28,7 %. Таким образом, приоритетными направлениями в развитии социальной инфраструктуры образования ПФО и РБ являются общее и высшее образование.

Используя показатели таблицы 3, можно найти совокупное изменение системы образования ТСЭС в отчетном году по сравнению с базисным годом, которое рассчитывается по следующей формуле:

![]()

где ![]() –

совокупное изменение системы образования ТСЭС, %;

–

совокупное изменение системы образования ТСЭС, %;

![]() – изменение охвата детей дошкольными образовательными

организациями, %;

– изменение охвата детей дошкольными образовательными

организациями, %;

![]() –

изменение числа

общеобразовательных организаций на 1000 чел. населения, %;

–

изменение числа

общеобразовательных организаций на 1000 чел. населения, %;

![]() – изменение числа образовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на 1000 чел. населения, %;

– изменение числа образовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования на 1000 чел. населения, %;

![]() – изменение числа образовательных организаций высшего образования

на 1000 чел. населения, %.

– изменение числа образовательных организаций высшего образования

на 1000 чел. населения, %.

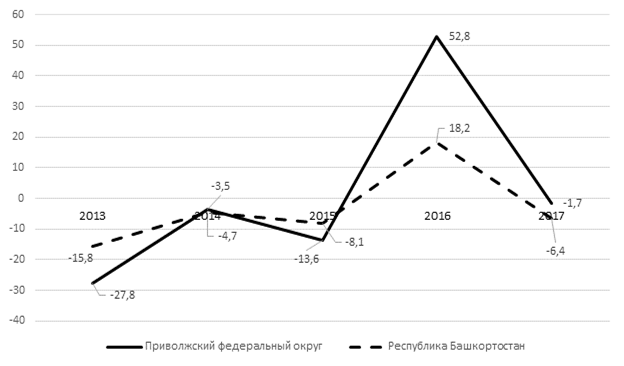

По вышеописанной формуле были определены совокупные изменения развития образования РБ и ПФО, и на их основе построены графики (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика совокупного изменения основных показателей образования Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа, %

Источник: составлено авторами.

Из графиков видно, что за весь период 2013–2017 гг. положительные изменения в системе здравоохранения республики и ПФО в целом произошли лишь в 2016 г.: на 18 % и 53 % соответственно по сравнению с предыдущим годом. В остальные годы изменения носят отрицательную динамику и колеблются в диапазоне от -1,7 % до -27,8 % по округу и от -6,4 % до -15,8 % по Башкирии. Среди субъектов ПФО по уровню динамики основных показателей образования Республика Башкортостан находится на 5-ом месте.

Рисунок 4. Ранжированный ряд субъектов Приволжского федерального округа по уровню динамики основных показателей образования

Источник: составлено авторами.

В результате ранжирования субъектов ПФО были выявлены лидеры с высокими значениями анализируемого показателя в каждой из отраслей социальной сферы (табл. 3).

Таблица 3

Субъекты ПФО, занимающие лидирующие позиции по основным показателям здравоохранения и образования

в среднем за период 2012–2017 гг.

|

Показатели

|

Субъекты Приволжского федерального

округа, занимающие лидирующие позиции

| ||

|

1-е место

|

2-е место

|

3-е место

| |

|

Здравоохранение

| |||

|

Субъекты

ПФО

|

Ульяновская область

|

Пермский край

|

Пензенская область

|

|

Совокупное

изменение системы здравоохранения, %

|

2,3

|

1,2

|

0,2

|

|

Изменение

количества больничных коек на 10 тыс. человек населения, %

|

-2,0

|

-0,9

|

-3,2

|

|

Изменение

посещений в смену

на 10 тыс. человек населения, % |

2,1

|

1,9

|

2,8

|

|

Изменение

численности врачей

на 10 тыс. человек населения, % |

2,2

|

0,5

|

1,4

|

|

Изменение

численности среднего медицинского персонала

на 10 тыс. человек населения, % |

0,1

|

-0,3

|

-0,8

|

|

Образование

| |||

|

Субъекты

ПФО

|

Саратовская область

|

Ульяновская область

|

Удмуртская республика

|

|

Совокупное

изменение системы образования, %

|

13,2

|

7,4

|

4,9

|

|

Изменение охвата детей

дошкольными образовательными организациями, %

|

2

|

1,8

|

0,8

|

|

Изменение числа

общеобразовательных организаций на 1000 чел. населения, %

|

-0,9

|

-2,7

|

-1,6

|

|

Изменение числа образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на 1000 чел. населения, % |

14,3

|

7,9

|

8,2

|

|

Изменение числа образовательных

организаций высшего образования

на 1000 чел. населения, % |

-2,2

|

0,4

|

-2,5

|

По показателям системы здравоохранения лидирующие позиции занимают Ульяновская и Пензенская области, Пермский край. В системе образования – Саратовская и Ульяновская области и Удмуртия.

Сравнивая состояние образования и здравоохранения в общем между собой, можно отметить, что ситуация в последнем критична: из 14 субъектов ПФО у 3 лидирующих с положительной динамикой значение показателя близко к нулю. Наибольшее значение совокупного изменения составляет всего лишь 2,3 %. В остальных регионах совокупное изменение имеет отрицательное значение, что свидетельствует об относительно стабильном ухудшении ситуации в обслуживании населения медицинскими учреждениями. Отметим, что положительные значения в большей мере складываются за счет увеличения количества полученных медицинских консультаций и обследований пациентов в смену. При этом значительные сокращения произошли в количестве больничных коек во всех субъектах, кроме Саратовской области (0,4 %).

По показателям образования из 14 субъектов ПФО у 6 – отрицательная динамика, а 8 регионов имеют положительные значения. Характерной тенденцией является то, что абсолютно во всех регионах сокращается количество общеобразовательных школ. Аналогичная ситуация складывается на уровне высшего образования: в 11 наблюдается сокращение числа учебных заведений, и только в 3 – некоторое увеличение их числа, которое колеблется в диапазоне 0,2–0,4 %.

Изложенная методика адаптирована и может быть использована для анализа социальной инфраструктуры локальных территорий РФ. В расчетах используются общедоступные статистические данные, позволяющие провести количественную оценку динамики территориального развития социальной инфраструктуры на основе сравнения приращений показателей, ее характеризующих. Вместе с тем применение относительных показателей позволяет произвести оценку явлений с точки зрения (под углом) качества произошедших изменений. Тогда как сравнение средних приращений относительных показателей позволяет выделить приоритетные направления в управлении социальной инфраструктурой ТСЭС.

Предложенная методика оценки динамики развития сфер здравоохранения и образования направлена на повышение объективности и обоснованности выбора стратегических приоритетов в управлении социальной инфраструктурой локальных территорий.

Заключение

1. Предлагаемая методика оценки динамики территориального развития социальной инфраструктуры позволяет определить направления совершенствования механизмов ее управления. В методике проводится расчет приращения основных показателей, характеризующих состояние сфер здравоохранения и образования. Методика апробирована на статистических данных по субъектам Приволжского федерального округа за период 2012–2017 гг. с использованием математического аппарата.

2. В результате проведенных расчетов выявлено, что на протяжении анализируемого периода здравоохранение Приволжского федерального округа (ПФО) и Республики Башкортостан (РБ) характеризуется сокращением количества больничных коек и численности медицинского персонала. В системе образования ПФО и РБ наблюдается заметное снижение числа организаций общего и высшего образования.

3. В соответствии с разработанной методикой приоритетное внимание следует уделить вопросам определения оптимального количества больничных коек и сохранения численности квалифицированного медицинского персонала в сфере здравоохранения. В образовании также необходимо определиться с вопросом оптимального обеспечения населения учреждениями высшего уровня обучения и общеобразовательными, учитывая майские указы президента РФ, где поставлена задача перевести обучение в школах в первую смену.

4. Рассматривая отдельно каждый из субъектов ПФО, отметим, что особое опасение вызывает ситуация в системе здравоохранения: из 14 субъектов у 11 совокупное изменение имеет отрицательное значение. Во всех регионах, кроме Саратовской области, произошли значительные сокращения количества больничных коек. Система образования ПФО характеризуется наличием отрицательной динамики основных показателей лишь в 6 субъектах ПФО. Вместе с тем абсолютно во всех регионах произошло сокращение количества общеобразовательных школ.

References:

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli [The Regions of Russia. Socio-economic indicators] (2018). (in Russian).

Abalkin L.I. (1994). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: ugrozy i ikh otrazhenie [Economic security of Russia: threats and their reflection]. Voprosy Ekonomiki. (12). 4-16. (in Russian).

Andreeva N.Yu., Garipova Z.F. (2012). Rol obrazovaniya v formirovanii trudovogo potentsiala [Role of Education in Labor Capacity Forming]. Creative economy. (7). 106-112. (in Russian).

Garipova Z.F., Andreeva N.Yu. (2017). Obrazovanie kak strategicheskiy prioritet razvitiya trudovogo potentsiala territorialnyh sotsialno-ekonomicheskikh sistem v usloviyakh globalnyh vyzovov [Education as a strategic priority development of labor potential of territorial social-economic systems in the context of global challenges]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (4-6). 26-29. (in Russian).

Garipova Z.F., Khalitova L.R. (2019). Kontseptualnye osnovy sovershenstvovaniya mekhanizmov upravleniya razvitiem sotsialnoy infrastrukturoy territoriy [Conceptual bases for improving mechanisms for managing the development of social infrastructure in territories]. Microeconomics. (4). 40-46. (in Russian).

Granberg A.G. (2004). Osnovy regionalnoy ekonomiki [The foundations of the regional economy] (in Russian).

Khalitova L.R. (2019). Analiz sostoyaniya zdorovya naseleniya Respubliki Bashkortostan [Analysis of the health status of the population of the Republic of Bashkortostan]. Nauka i praktika regionov. (3). 66 – 71. (in Russian).

Khalitova L.R. (2019). Sotsialno-ekonomicheskie problemy zdravookhraneniya v Respublike Bashkortostan [Socio-economic problems of health care in the republic of bashkortostan]. Microeconomics. (3). 81 – 89. (in Russian).

Lisin I.S. (2011). Sotsialnaya infrastruktura kak element kachestva zhizni naseleniya i sotsialnogo razvitiya regiona [Social infrastructure as an element of quality of life and social development of the region]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (6). 83–86. (in Russian).

Logacheva N.M. (2012). Sotsialnaya infrastruktura regiona: ponyatie, osobennosti i znachenie dlya ekonomicheskogo razvitiya territorii [Social infrastructure of a region: notion, specialties and value for regional economic development]. Journal of Economic Theory. 53–58. (in Russian).

Lvov D. S. (2001). Razvitie ekonomiki Rossii i zadachi ekonomicheskoy nauki [The development of the Russian economy and the problem of economic science] (in Russian).

Orlov S.N., Logacheva N.M. (2015). Sotsialnaya infrastruktura regiona [Social infrastructure in the region]. The Economic Revival of Russia. (1). 169-174. (in Russian).

Ruban V.A. (2012). Problemy razvitiya sotsialnoy infrastruktury regiona [Problems of Development of a Regions Social Infrastructure]. Russian Journal of Entrepreneurship. (9). 148-151. (in Russian).

Toschenko Zh.T. (1980). Sotsialnaya infrastruktura: sushchnost i puti razvitiya [Social infrastructure: essence and ways of development] (in Russian).

Страница обновлена: 11.07.2025 в 10:07:08

Russia

Russia