The Conceptual Schema for Reforming the System of Education and Science in Ukraine

Grigoriy Shteyn1

1 Институт экономики промышленности Национальной академии наук Украины, г. Донецк

Download PDF | Downloads: 21

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 2, Number 4 (October-December, 2015)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=26255636

Abstract:

The article presents the author’s opinion on the existing dissonance between the rapidly developing technology and society and the level (quality) of personnel training. It is possible to remedy the situation by reforming the system of education and science in the country. Taking into account the global trends, the author proposes a conceptual schema of such reforms for the real conditions of various mixed economy models, including the Ukrainian one.

Keywords: model, personnel training, factors, productive forces, concept, reforming, system of science and education

JEL-classification: I23, I28, I21

Highlights:

- ► Денисон выделил 4 основных фактора, оказывающих наиболее существенное воздействие на экономический рост: занятость, отработанное время, половозрастная структура работников и уровень их образования

- ► информационную экономику составляют творческий человек, знания и информация как средства производства, преобладание инновационно-интеллектуального способа производства, приоритет интеллектуальной собственности, повышение роли «работника знаний» и т. п.

- ► обучение человека на протяжении всей жизни может принести успех как для самого человека, так и для общества

- ► приобщение к новаторству является обоюдным процессом, а точнее, процессом, предполагающим наличие таких способностей у того, кто обучает, т. е. своеобразных фанатиков, которых, к сожалению, немного

- ► реформа образования и науки должна исходить из многосложного подхода к ней и рассчитанной на годы, т. е. она не должна быть ограничена годом-двумя или даже более коротким сроком

Введение

Предлагая содержание данной статьи, автор отдает себе отчет в том, что читатель осведомлен о роли образования и науки в современном обществе. Тем не менее здесь сделаны акценты как на классическом подходе к проблеме, так и на не совсем обыденном представлении о ней. В частности, речь идет о необходимости подготовки кадров нового поколения, способных грамотно «управляться» с быстро обновляющейся технико-технологической (информационной) базой производства и общества. То есть о реформировании системы образования и науки в Украине в частности.

Методологией анализа предложенной проблемы следует считать позицию автора, который исходит из той посылки, что современная экономика большинства стран мира, в том числе украинская, является смешанной (сосуществование двух ее основных секторов: частного и государственного), а потому система образования и науки формируется и функционирует под воздействием смешанного механизма ее регулирования с той особенностью для сферы образования и науки, что государственно-плановое начало в этом механизме объективно должно преобладать.

Целью статьи является публикация позиции автора относительно возможных новых подходов к проблеме для их использования в современной системе образования и науки.

Основная часть

В начале об известных вещах. Прежде всего напомним мнение К. Маркса, высказанное им в первоначальных набросках к «Капиталу»: развитие основного капитала является показателем того, как всеобщее общественное знание (knowledge) превратилось в непосредственную производительную силу, а накопленные знания являются «наиболее основательной формой богатства» [1]. Эта новая производительная сила создает такой специфический товар, используемый в производстве и обществе, как научные знания и разработки: от роботов различной модификации и назначения до новейшего космического инструментария, современных моделей ayfay, единой электронной «картинки» состояния здоровья каждого человека, подключенного к ней и т. п. изобретений ближайшего будущего.

Й. Шумпетер придавал особое значение комбинированию формализованных знаний в создании новых технологий, рынков, материалов и товаров (Schumpeter, 2005). Дж. К. Гэлбрейт, как известно, создал своеобразную научную теорию, в центр которой поставил техноструктуру, т. е., по сути, элитную «касту» людей, обладающих технико-технологическими знаниями и способных эффективно управлять общественно-производственными процессами [2].

По нашему мнению, особое место среди ученых, исследующих данную проблему, принадлежит Э. Денисону [3], который осуществил конкретный анализ экономического эффекта (экономического роста) от уровня образования рабочей силы в аспекте международных сопоставлений.

Отметим, что среди проанализированных им 18-ти факторов, влияющих на темпы экономического роста, Денисон выделил 4 основных фактора, оказывающих наиболее существенное воздействие на экономический рост: занятость, отработанное время, половозрастная структура работников и уровень их образования. В частности, он проанализировал зависимость экономического роста от уровня образования посредством анализа таких составляющих:

- Определение образования как источника экономического роста.

- Структура рабочей силы по уровню образования.

- Динамика индексов качества.

- Международные индексы качества.

- Использование времени обучения: варианты и ограничения.

Такой подход к исследованию проблемы в поле международных сопоставлений позволил Э. Денисону не только сделать очевидные выводы о взаимосвязи между уровнем образования и экономическим ростом, но и определить будущие тенденции такой взаимосвязи. Расчеты, сделанные им для США и 9-ти стран Западной Европы, показали, что:

во-первых, относительно высокий уровень образования работников обеспечивал в то время (1950–1962 гг.) прирост национального дохода в диапазоне 12–15% [4];

во-вторых, в США уровень образования рабочей силы оказался за исследуемый период выше, чем в европейских странах, что повлияло как один из существенных факторов на разрыв показателей темпов экономического роста в сопоставляемых группах стран.

И хотя данные исследования были опубликованы в конце 60-х годов ХХ века, их значение актуально и сегодня, разумеется, с поправкой на ускорение и усиление взаимосвязи уровня образования не только на экономический рост, но и на все стороны процесса информатизации экономики и общественной жизни. Во всяком случае, его методика (метод производственной функции) довольно широко используется в экономической науке в целях выявления новых возможностей влияния уровня и качества образования на технико-экономические параметры общества.

С осмыслением, теоретическим обоснованием и практическим вызреванием понятия «экономика знаний» уровень образования и науки приобрели вполне оправданные определения: «интеллектуальный капитал» (как фактор высокотехнологического производства), «информация и знания» (как экономический ресурс и неотъемлемая составляющая «новой экономики»), индекс человеческого развития (в понятие которого неизменно включен фактор уровня образования и науки), институциональная среда и Интернет (роль в процессе глобализации экономики).

Среди российских и украинских исследователей справедливо назвать таких ученых, как Н. Апатова (Апатова, 2012), В. Геец [5], В. Иноземцев [6], Л. Логвинов (Логвинов, 2006), И. Пенькова (Пенькова, 2005), А. Чухно [7].

Современная экономика Украины, несмотря на существенный экономический спад и военные действия на востоке страны, опирается на довольно мощную технико-технологическую базу и находится под воздействием информационной революции, которая призвана сформировать информационную экономику. По мнению И. Пеньковой, информационную экономику составляют творческий человек, знания и информация как средства производства, преобладание инновационно-интеллектуального способа производства, приоритет интеллектуальной собственности, повышение роли «работника знаний» и т. п. (Пенькова, 2005; С. 46). Автор считает, что Интернет олицетворяет современный этап развития информационных и телекоммуникационных технологий (ИТТ).

Это обусловливает необходимость по сути коренных изменений как системы общего и специального образования в стране, так и новых подходов к организации и проведению НИОКР. Искания в этом направлении начались в Украине по завершению периода перехода от плановой экономики к экономике рыночной, т. е. с начала ХХІ века. Заметим, что в поисках модели системы образования в стране было немало потерь и разочарований, достаточно напомнить некоторые из них:

- использование практики подготовки детей старшого школьного возраста в учебных заведениях стран Европы и США (издержками следует считать либо отсев значительной части детей из-за того, что, став взрослее, они оставались в этих странах продолжать образование или работать либо, возвращаясь в Украину, «пристраивались» на доходные должности, игнорируя те сферы деятельности, для которых предназначалась их зарубежная подготовка);

- попытки механического экстраполирования системы образования других стран на национальную почву (издержки: отторжение иной системы образования, как чужеродного тела, или прямая потеря затраченных на такое «внедрение» государственных средств, например, Болонская система);

- почти полное разрушение советской системы образования и подготовки специалистов высшей квалификации, преимущества которой признавали и признают до сих пор зарубежные специалисты; и это следует считать непоправимой ошибкой власти (точнее, многократно сменяемых правительств);

- перестройка системы организации научных исследований, которая на фоне разрыва экономических связей между бывшими республиками Союза и социалистическими странами понесла существенный урон как в виде прямого закрытия многих НИИ, КБ предприятий, хозяйственной тематики вузов и т. п., так и в виде потери квалифицированных кадров, растворившихся в рыночной среде обитания не по свой воле или уехавших из страны;

- так называемая конверсия ВПК, где были сосредоточены передовые и новейшие технологии и научные кадры, используемые и в мирных целях, не принесла желаемых результатов (издержки: рост коррупции и прямое разграбление высоких технологий и материальных ценностей).

Даже приведенные направления перестройки системы образования и науки в Украине показывают, во-первых, слабую компетентность самих «преобразователей», во-вторых, мизерные позитивные результаты такой перестройки; в-третьих, существенные издержки для государства и общества, в-четвертых, все следует начинать снова, но на сей раз так, чтобы выиграть, а не проиграть.

Считаем уместным заметить, что Национальная стратегия развития образования в Украине на период до 2021 г, (принята в 2013 г.) не изменит к лучшему ситуацию и обречена на столь же бесславное завершение.

Можно ли в таких условиях предлагать какую-либо иную модель реформирования в Украине – нужную и эффективно функционирующую. На первый взгляд, нет, нецелесообразно. Однако ученые и практики социально-экономической сферы и в этих условиях пытаются найти научные подходы к ее созданию в целях реально реализуемых предложений властным структурам.

Одной из попыток следует считать мнение Н. Андрущенко и А. Власенко (Андрущенко, Власенко, 2012), которые убеждены в том, что только постоянное обучение, т. е обучение человека на протяжении всей жизни, может принести успех как для самого человека, так и для общества. Считая основой позитивных преобразований в системе образования общеуниверситетскую концепцию интеграции обучения и производства, авторы предлагают такие направления ее реализации:

- усиление внимания к профтехобразованию в целях первой ступени такой интеграции, которая одновременно постепенно устранит существующий перекос, вызвавший острую нехватку специалистов технических специальностей; и есть два возможных пути: увеличение сети учебных заведений среднего звена типа ПТУ и включение в учебные планы высших учебных заведений возможность приобретения рабочих специальностей на первом и втором курсах;

- тестирование абитуриентов с целью выявления у каждого из них тех или иных способностей (наклонностей) для использования в определении их совместимости с той или иной учебной программой специальности;

- приобщение обучающихся в училище или в вузе к чувству нового и изобретательству;

- внедрение модульной концепции профессиональных навыков, разработанной Международной организацией труда (Андрущенко, Власенко, 2012).

Следует согласиться с таким подходом к системе образования и целесообразностью его реализации. Однако, на наш взгляд, здесь ощущается несколько односторонний подход к проблеме. Она гораздо сложнее и глубже как с позиции потребностей страны и времени, так и с позиции обучающихся. Нельзя забывать по меньшей мере три обстоятельства.

Первое. Предложение о реанимации и даже расширении сети ПТУ выдвигается не первый раз. Предприняты и некоторые усилия по его осуществлению. Однако возникает каждый раз проблема либо с государственным финансированием, либо с квалифицированными кадрами преподавателей-мастеров (мало кто из них соглашается перейти с выше оплачиваемой работы, например на заводе, на ниже оплачиваемую в ПТУ).

Второе. Система образования в смешанной экономике включает такое ее условие, как платность. Отсюда проблема тестирования: далеко не всем талантливым (одаренным) детям оно доступно из-за этого условия, и они могут проявить свою одаренность лишь на практике, т. е. на том предприятии (фирме, учреждении), куда могут устроиться на работу после получения среднего образования в бесплатной ее системе. Это означает потерю для общества части будущих классных специалистов, т. е. налицо упущенные возможности.

Третье. Приобщение к новаторству является обоюдным процессом, а точнее, процессом, предполагающим наличие таких способностей у того, кто обучает, т. е. своеобразных фанатиков, которых, к сожалению, немного. Данное направление интеграции обучения с производством в предлагаемом варианте является, с нашей точки зрения, проблематичным.

Что касается модульной концепции МОТ, то данное предложение имеет смысл и может быть рекомендовано для новой стратегической программы.

Следует отметить, что реформирование системы образования в стране имеет не только положительный результат, хотя перманентные ее изменения объективно обусловлены прежде всего поступательным развитием технико-экономической и социальной основ общества. Самой нежелательной причиной реформ следует считать политическую, поскольку каждая смена политической власти в стране (или даже правительств) сопровождается стремлением обязательно что-то изменить при отсутствии реальных причин для этого.

На наш взгляд, серьезной платформой для реформирования системы образования и науки в стране может быть признанной такая двуединая: 1) переход экономики и общества к более высокому и более сложному уровню развития технико-технологической основы экономики вплоть до перехода к полной информатизации всех сторон общества (высшее состояние его производительных сил); 2) коренные изменения в экономической его структуре вплоть до изменения подхода к самому понятию «экономика» (например, вероятность смены всех моделей смешанной экономики на приоритетное верховенство ноосферы – общественные отношения).

На данном этапе развития украинского общества, когда на первый план выдвинулись проблемы прекращения войны на востоке страны и жизненно важные социально-экономические проблемы, реформы системы образования и науки в стране не исчезли, замедлилась лишь их реализация. Однако существует иная проблема: какие из предложенных реформ целесообразно проводить в жизнь, а какие такого шага не заслуживают (о чем уже шла речь).

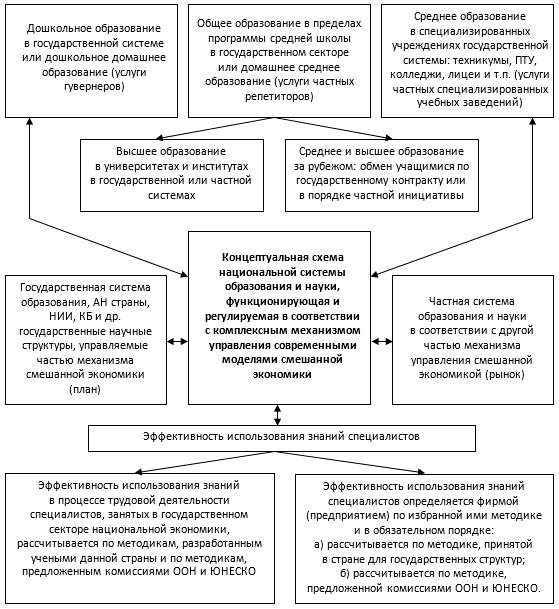

Предлагаем концептуальную структурно-логическую схему (рисунок).

При конструировании схемы учтены следующие обстоятельства.

Во-первых, сложившаяся и функционирующая в Украине организация системы образования и науки, в которой присутствуют рудименты советской плановой системы, в частности сохранение приоритета государства.

Во-вторых, реальная среда функционирования системы образования и науки – смешанная экономика и сложный механизм ее регулирования.

В-третьих, объективная потребность в такой сложной модели экономики присутствия и сосуществования плановых и рыночных структур, обеспечивающих уровень и качество образования и организацию научных исследований, который был бы адекватным современному уровню развития технико-экономической основы общества.

В-четвертых, сложившаяся практика функционирования как государственных, так и частных учреждений (структур), обеспечивающих достаточно качественный уровень образования и науки при наличии государственного контроля за деятельностью тех и других.

Рисунок. Концептуальная структурно-логическая схема реформирования системы образования и науки в современной смешанной экономике различных моделей, в том числе украинской

Источник: составлено автором

Намерение украинского правительства существенно сократить количество высших учебных заведений в стране почти в 2,5 раза (с более 800 до 319) следует считать правильным шагом (сравним: в 15-ти республиках Советского Союза количество вузов в 90-х годах прошлого века составляло всего 780). К тому же в стране сложились явные перекосы в структуре выпускников вузов: «перепроизводство» юристов и экономистов «вчерашнего дня» и острая нехватка «технарей» высшей и средней квалификации.

В-пятых, целесообразность использования и расширения практики подготовки технически грамотных работников в профессионально-технических училищах и повышения квалификации обучающих их преподавателей.

В-шестых, целесообразность сохранения (возможно, расширения) практики обучения молодежи и подготовки специалистов за рубежом, а также взаимного обмена специалистами, используя как государственные, так и частные возможности, т. е. современный механизм управления, имманентный смешанной экономике.

С нашей точки зрения, реформа образования и науки должна исходить из многосложного подхода к ней и рассчитанной на годы, т. е. она не должна быть ограничена годом-двумя или даже более коротким сроком. Отсюда сама реформа может быть представлена двумя позициями: 1) полное (широкое) представление о том, какие ее позиции следует учитывать и осуществлять, 2) в каком порядке по срокам они должны быть реализованы. Попробуем представить эти позиции, с одной стороны, в их полном объеме на сегодня, с другой стороны, их порядок с позиции потребностей общества и возможностей национальной экономики. Предлагаемая группировка, как и любая иная, является условной и исходит из реалий смешанной экономики. А потому реформа образования и науки в современных условиях Украины этап за этапом включает необходимость удовлетворения комплекса таких потребностей:

1. Расширение поля технико-технологического образования молодежи с целью ее адаптации к быстро обновляющимся технике и технологиям.

2. Обеспечение активно занятому населению соответствующего экономического образования.

3. Изменение структуры системы образования и науки в соответствии с расширением границ информатизационной среды и процессом формирования глобальной экономики.

4. Обеспечение финансирования образовательных реформ из государственного бюджета и частных инвестиций, в том числе иностранных.

5. Создание благоприятной среды для выбора молодежью направления будущей деятельности: обнародование данных о состоянии рынка труда и свободных рабочих мест, активная информация о преимуществах дефицитных специальностей, размере оплаты труда и других мотивационных факторах.

6. Введение повсеместной практики тестирования молодых людей, желающих приобрести ту или иную специальность, с целью выявления таланта, склонностей и предпочтений каждого будущего специалиста по научно разработанной методике.

7. На уровне фирмы (предприятия) внедрение в практику карьерного планирования для молодых специалистов на основе достоверной информации о сфере занятости и месте работы.

8. Внедрение в практику обязательного обучения основам менеджмента каждого специалиста и обеспечение системы преемственности поколений.

9. Активизация научных исследований в области прогнозирования направлений и адекватных времени этапов развития системы образования и науки в стране и в мире.

Выводы

Изложенные в статье постулаты в сжатой форме отражают результаты исследования проблем реформирования системы образования и науки в Украине. Актуальность проблемы обусловлена тем, что сложившаяся практика подготовки специалистов перестает соответствовать потребностям современного производства и общества.

Новый подход состоит в том, что автор статьи исходит из реальных условий двухсекторной экономики, регулируемой сложным механизмом сосуществования государственного регулирования и законов рыночного хозяйства.

Представленные в статье обоснования автора не есть, разумеется, истина в последней инстанции. Но они могут послужить аргументами в дискуссии с другими авторами.

[1] Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Полное собрание сочинений (2-е изд.; Т. 1; С. 23–25). М.: Издательство политической литературы; Маркс, К., Энгельс, Ф. (1969). Полное собрание сочинений (2-е изд.; Т. 46; Ч. 2; С. 215). М.: Издательство политической литературы.

[2] Гэлбрейт, Дж. К. (1969). Новое индустриальное общество. М.: Прогресс; Гэлбрейт, Дж. К. (1976). Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс.

[3] Денисон, Э. (1971). Исследование различий в темпах экономического роста. М.: Прогресс.

[4] Там же; C. 14, 22–23.

[5] Бажал, Ю.М., Геєць, В.М., Александрова, В.П. (2006). Україна у вимірі економіки знань. Киев: Основа.

[6] Иноземцев, В.Л. (2000). Современное постиндустриальное общество: природа, противоречие, перспективы. М.: Логос.

[7] Чухно, А.А. (2006). Твори: Том 2. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. Киев: НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевчкенка , 2006.

Страница обновлена: 04.04.2025 в 15:40:26