Technology parks as a basis for the formation of the national innovation system

Rufat Gyulmamedov1

1 Азербайджанского государственного экономического университета

Download PDF | Downloads: 29 | Citations: 4

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (2016)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=25600527

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

The article discusses the formation of the national innovation system on the basis of scientific technology parks. The analysis of the experience of developed countries allowed to identify and summarize critical issues, to obtain a qualitative evaluation of effective establishment of scientific technology parks for social and economic development of the country. It proposed two models of technology parks that can become fertile testing ground in the development of small and medium innovative property. This study will be of interest to those engaged in innovative marketing and management.

Keywords: innovation, technology park, scientific and technical progress

Введение

Инновации, воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, услугах, оборудовании, квалификации кадров, организации производства, являются главным фактором конкурентоспособности во всех экономически развитых странах. Доля прироста валового внутреннего продукта за счет инноваций в этих странах составляет более 75%. По оценкам экспертов 1% прироста ВВП дает в экономически развитых странах 0,7% прироста дохода бюджета [1, 8].

Именно поэтому обеспечение устойчивого инновационного развития экономики развивающихся и неразвитых стран позволит решить такую важную задачу, как поддержание конкурентоспособности и достижение высокого уровня и качества жизни населения. В настоящее время перед всеми государствами этих стран стоит общая задача модернизации – перехода к постиндустриальной, информационной и инновационной экономике, ориентированной, прежде всего, на внутренние нужды. Но стартовые условия модернизации экономик этих стран различны [2, 8, 10].

Опыт развитых стран

Основой национальной инновационной системы является научно-технический и кадровый потенциал, государственная поддержка, выгодная инвестиционная среда, что и нашло свое неоспоримое подтверждение в практике многих развитых стран. В этих странах «инновационная сфера», реализуемая в форме технопарков, сосредоточила в себе самые лучшие научно-технические ресурсы и действует в экономическом подъеме движущей силой для выхода на новый уровень развития. В настоящее время в передовых странах мира концентрированность в узком кругу основной части носителей знаний и умений заменяется качеством численного эффекта, появляются новые идеи, обеспечивается продолжительное и устойчивое социально-экономическое развитие с эффективным применением инноваций [3, 10].

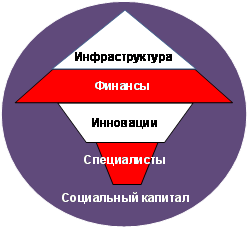

На рисунке 1 показан образец модели, отражающий формирование и развитие экономики знаний в инновационном регионе. Сущность модели заключается в том, что в основе любого успеха, достигнутого путем коммерческой эксплуатации науки, техники и инноваций с целью социального благосостояния, стоит человеческий капитал. Инвестиции, вложенные в этот вид капитала, в конечном счете создают благоприятные условия для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, нацеленных на социальное развитие региона и расширение бизнес-сферы.

Рисунок 1. Модель формирования и развития

в инновационном регионе экономики знаний [6]

Эффективность инновационной системы страны и инновационного сектора экономики во многом определяют конкурентоспособность самой страны. В ежегодном рейтинге конкурентоспособности стран, составленном швейцарским исследовательским центром IMD, для 59 ведущих стран мира первую десятку составляют в 2013 году: 1–2 места Гонконг и США, 3 – Швейцария, Сингапур, Швеция, Канада, Тайвань, Норвегия, Германия и ОАЭ. Попадание в десятку ОАЭ определяется огромными доходами от нефти и газа и их запасами, высокой диверсификацией экономики (на долю нефтегазовой отрасли в ВВП приходится меньше 10%). Остальные страны – это страны с высокой долей инновационной экономики и венчурного бизнеса, с высокой долей креативного класса и высокотехнологической, наукоемкой продукции в ВВП и экспорте. В рейтинге Всемирного экономического форума по глобальной конкуренции за 2012–2013 годы первая десятка состоит также из стран с постиндустриальной инновационной экономикой и высоким качеством человеческого капитала: Швейцария, Сингапур, Швеция, Финляндия, США, Германия, Нидерланды, Дания, Япония, Великобритания [4].

ВВП – один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всем мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики.

Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения. Согласно данным Всемирного банка, мировым лидером по объему экономики остаются Соединенные Штаты Америки – 15 094 000 млн долл. Экономика Китая, которая два года назад опередила экономику Японии, составляет 7 298 097 млн долл, то есть уже почти половину от американской. Япония, с размером экономики 5 867 154 млн долл, находится на третьем месте. Далее идут: Германия (3 399 589 млн долл), Франция (2 612 878 млн долл) и Великобритания (2 435 174 млн долл. Видно, что опять первая десятка состоит из стран с высокой долей инновационной экономики и высокотехнологической, наукоемкой продукции [5].

Таблица

Баланс платежей за технологии за 2013 г., млн долл. США [7]

|

Страна

|

Поступления

от экспорта технологий

|

Выплаты по импорту

технологий

|

Сальдо платежей

за технологии

|

|

США

|

120 361

|

84 453

|

35 908

|

|

Япония

|

34 102,4

|

5 622,7

|

28 479,7

|

|

Великобритания

|

48 874,7

|

26 299,8

|

22 574,9

|

|

Германия

|

62 901,7

|

54 447,3

|

8 454,4

|

|

Канада

|

2 556,8

|

549,4

|

2 007,4

|

|

Франция

|

5 188,3

|

3 233,5

|

1 954,8

|

|

Италия

|

18 564,5

|

16 825,3

|

1 739,2

|

В отличие от развитых стран, во многих других странах мира система национальной инновации в научно-исследовательских учреждениях в основном формируется на базе проведенных исследовательских работ за счет средств государственного бюджета. На рисунке 2 показана примерная модель, отображающая подход «сверху-вниз», в котором с целью развития экономики уделяется больше внимания государственному сектору без использования социальных и людских ресурсов. В этих регионах основная часть средств, выделенных из государственного бюджета, направляется на местную экономику, в частности, на развитие инфраструктуры. Предложенная схема ярко демонстрирует несостоятельность данного подхода с точки зрения развития экономики.

Рисунок 2. Модель подхода «сверху-вниз», характерная для регионов,

которые не имеют человеческих ресурсов [6]

Мировой опыт показывает, что не существует альтернативы созданию технопарка для оказания помощи малому и среднему бизнесу с инновационным уклоном, выхода на рынок конечного продукта коммерческих научно-технических и конструкторских проектов, привлечения зарубежных фирм и потенциальных инвесторов к развитию инновационной собственности, создания коммерческих связей между разработчиками технологий и инвесторами, привлечения местных и зарубежных инвестиций к инновационно-технологическим проектам на разных этапах развития, создания новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих международным опытом, проводимых совместных исследовательских проектов, формирования региональной и инновационной системы, передачи технологических и информационных ресурсов, предоставления различных услуг малым предприятиям, занимающимся инновационной собственностью, создания условий возникновения новых учреждений, повышения особого веса ИКТ в развитии общей экономики и для других таких же социально-экономических целей, способствующих развитию в развивающихся странах [3, 8, 9].

Возможности и перспективы технопарков

Богатый и успешный опыт развитых стран свидетельствует о том, что технопарк может послужить осуществлению следующих целей для оказания помощи в развитии малой и средней инновационной собственности:

- обеспечение эффективности инновационной системы;

- обеспечение сбалансированного союза централизации и независимости, инициативы и подчинения;

- обеспечение стратегического управления оперативной деятельностью и ресурсами;

- объединение трех главных участников инновационного процесса – новатора, инвестора и производителя;

- создание и развитие инкубаторов малого технологического бизнеса;

- создание и развитие контроля качества, сертификации и сектора передачи технологий;

- оптимизация деятельности в зависимости от особенностей инновационного проекта;

- независимое производство малогабаритных инновационных продуктов и уникальных оборудований.

При условии, если будет создан технопарк, продуманный в рамках экономических, географических, интеллектуальных, естественных, политических возможностей страны и опирающийся на мировой опыт, то в ходе его деятельности для формирующегося информационного общества станет возможным:

- оказание помощи национальному сегменту развития по ИКТ;

- осуществление заказов на новые технологии и оборудования государством для приоритетных областей социально-экономического развития;

- создание выгодных условий для производства и потребления современных технологий в сфере различного рода государственных привилегий;

- осуществление заказов на приемлемых условиях современных технологий для производства местными и иностранными компаниями, действующими в стране;

- оказание помощи при предотвращении утечки мозга;

- создание возможностей оперативного выхода на региональный рынок в области свободного преимущества импорта и экспорта;

- создание учебно-практического центра в области ИТ для учебных заведений;

- создание благоприятных условий для функционирования малых предприятий, намеренных заниматься инновационным предпринимательством;

- формирование зоны для осуществления научно ориентированных инновационных проектов иностранных и местных ИТ компаний.

Проведенный анализ еще раз подтверждает, что для создания в развивающихся странах оправдывающей себя модели технопарка, следует проводить фундаментальные исследования в следующих направлениях:

- изучить текущее состояние ИТ индустрии;

- изучить потребность в новых технологиях;

- изучить текущее состояние ИТ оснащенности;

- изучить удовлетворительность нормативно-правовых актов;

- изучить состояние текущего налогового режима для ИТ;

- изучить состояние текущего таможенного режима для ИТ;

- изучить налоговый и таможенный опыт иностранных ИТ парков;

- проводить классификацию и мониторинг ИТ кадров;

- изучить состояние инновационно направленного предпринимательства по ИТ;

- изучить направления интереса инвесторов к ИТ сектору.

Параллельно с этим для регулирования будущей деятельности технопарка должна быть создана необходимая нормативно-правовая база, соответствующая законодательству страны:

- закон о технопарке;

- устав и концепция развития;

- положение о политике аренды;

- положение о правилах экспертизы проектов;

- паспорт инновационных проектов;

- научно-техническое обоснование проектов;

- бизнес-план проекта.

Одним из главных пунктов в данном случае является разработка гарантированных государством льгот, обеспечивающих эффективную деятельность технопарка. Эти преимущества отличаются друг от друга в зависимости от уровня развития страны и выбранной модели, а также требуют основательного анализа для предотвращения в дальнейшем столкновений с бюрократическими барьерами государственных чиновников, характерных для развитых стран. Привилегии должны быть обусловлены нижеследующими разумными параметрами:

- налог на прибыль – Х% скидки – время скидки;

- налог на добавленную стоимость – Х% скидки – время скидки;

- налог на прибыль по заработной плате – Х% скидки – время скидки;

- общественные и социальные страховые взносы – Х% скидки – время скидки;

- налог на недвижимость – Х% скидки – время скидки;

- налог на рекламу – Х% скидки – время скидки;

- экологический налог – Х% скидки – время скидки;

- земельный налог – Х% скидки – время скидки;

- другие сборы и платежи – Х% скидки – время скидки.

После успешного прохождения всех этих этапов для создания технопарка, который сможет стать ведущим фактором в общем развитии развивающихся стран, можно предложить две общие модели, основанные на следующих принципах:

- самофинансируемый технопарк, способствующий развитию ИТ промышленности за счет привлечения местных и зарубежных инвестиций, формируя благоприятную среду для ИКТ сектора (льготы с государственным обеспечением);

- технопарк, находящийся под государственной опекой, будет способствовать развитию ИТ промышленности за счет прямых инвестиций государства в технопарк, а также государственных, налоговых и таможенных льгот.

Рассмотрев опыт развитых стран, можно прийти к мнению, что независимо от того, какая из этих общих моделей будет выбрана, технопарки добиваются успеха в тех странах, где государство поддерживает научно-техническое развитие и такие факторы, как оптимизация хозяйственной системы, достижение научно-технического прогресса, становятся главными целями в общем развитии страны.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что в информационном обществе для формирования национальной инновационной системы необходимо:

1. Ускорение внедрения технологических инноваций в субъектах малого и среднего предпринимательства. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства путем обеспечения инновационной среды для проектирования и внедрения информационных технологий в регионе в целом, в том числе в различных секторах экономики.

2. Развитие человеческих ресурсов. Осуществление различных образовательных программ для развития человеческих ресурсов, их IT-знаний, навыков и опыта.

3. Повышение новых капиталовложений. Создание инновационных и благоприятных, требующих мало риска бизнес-условий для местных, региональных и глобальных технологических предприятий и компаний.

4. Поощрение экспорта. Создание бизнес-пространства, поддерживающего производство и экспорт инновационного оборудования, продукции и услуг программного обеспечения.

Страница обновлена: 01.05.2025 в 04:34:25