Approaches to the creation and development of regulatory mechanisms in the economy

Ganchenko D.N.1

1 Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университета

Download PDF | Downloads: 6

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 11 (November 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=76099376

Abstract:

Achieving the target parameters of sustainable development is one of the priorities of the modern state. The study of ways to solve this problem is carried out throughout the entire civilizational development of society and is reflected in numerous works of various economic doctrines, in which separate techniques and tools of state regulation of the economy were formed. The systematization of the existing ideas about the mechanisms of economic regulation to ensure sustainable development has revealed a multiplicity of positions on the justification of the application of certain tools and mechanisms. This determined the purpose of this study. The article presents the author's point of view on the classification of approaches to the creation and development of regulatory mechanisms. It is based on the criteria of a theoretical and practical format for their application. Conceptual and newly formed approaches have been identified, which, in the context of cost, legal, systemic and reactive techniques, allow to adapt regulatory mechanisms to the real tasks of economic development. Within the framework of the classification of the approaches, the main features, the circumstances of their emergence and development, the advantages and disadvantages of the approaches are presented. As a result of the research, the necessity of a proactive approach is justified, which will create necessary and sufficient conditions for stimulation of achievement of sustainable development goals.

Keywords: regulation, approach, mechanism, state, sustainable development, economy

JEL-classification: F51, F52, F53

Введение. Обеспечение устойчивого развития современной экономики – глобальная цель для всех субъектов экономических отношений. Подходы по формированию механизмов такого развития, складывавшиеся столетиями в рамках различных экономических учений и школ, в современных условиях не приносят желаемых результатов. Стремительное увеличение интенсивности, многообразия и социально-политической вариабельности экономических событий предопределило необходимость формирования регуляторных практик по категориям участников экономических событий, по целевым траекториям достижения параметров устойчивого развития.

Регуляторика социально-экономического развития в целях обеспечения устойчивого экономического роста стала одним из главных предметов современных дискуссий ученных, представителей органов власти государств, территорий, организаций и специалистов [10]. Актуальность и заинтересованность данной научной областью исследований породила множественность подходов к трактованию сущностных характеристик процедур регулирования. Это обстоятельство определило цель настоящего исследования – классификация подходов к формированию регуляторных механизмов в экономике и исследование их ключевых характеристик.

Методы исследования. Исследование построено на основе общенаучных методов, системном подходе и методах статистического анализа данных. В материале использованы данные из открытых источников, размещенных на официальных сайтах.

Результаты исследования.

Основу современной регуляторной практики любого государства составляет концептуальный подход, сформированный в русле исторического развития экономической мысли. Основной дискус представителей экономических школ в контексте настоящей темы разворачивался не только вокруг масштабов вмешательства государства в экономику, но и вокруг конечной цели (таблица), позволяющей решить текущие и стратегические задачи по управлению развитием государством и экономикой.

Таблица – Основные вехи формирования ключевых инструментов регуляторики (составлено автором на основе [5, 6, 18])

|

Экономическая

школа

|

Цель

|

Объект

|

Ключевые

инструменты регулирования

|

|

Ранний

меркантилизм

|

Развитие

сферы обращения. Положительное сальдо во внешней торговле

|

Экспортно-импортные

операции

|

Высокие

цены на экспорт, ограничение и импорта, запрет на вывоз золота и серебра

|

|

Поздний

меркантилизм

|

Развитие сферы

обращения. Активный торговый баланс

|

Экспортно-импортные

операции

|

Обратные

параметры инструментов в сравнении с предыдущей школой

|

|

Физиократы

|

Оптимальные

межотраслевые пропорции

|

Сельское

хозяйство

|

Балансовые

пропорции объемов создаваемого чистого продукта в сельском хозяйстве и

промышленности

|

|

Классическая

политическая экономия

|

Развитие

сферы производства

|

Затраченный

труд на производство

|

Стоимость,

земельная рента, равновесие рынка, уровень цен

|

|

Немецкая

историческая школа

|

Преумножение

национального богатства, развитие

|

Производственный

потенциал нации

|

Протекционистская торгово-промышленная политика,

производительные силы, интересы государства

|

|

Маржинализм

|

Равновесие

и устойчивое положение экономических систем

|

Оптимальность

|

Предельные

экономические величины, мотивы поведения потребителя, ценность

|

|

Кейнсианство

|

Оптимальность

распределения ресурсов

|

Совокупный

спрос

|

Бюджетно-налоговая

и инвестиционная политика

|

|

Монетаризм

|

Оптимальная кредитно-денежная

политика

|

Количество денег в обращении

|

Спрос

на деньги, инфляция, процентная ставка, бюджетные расходы

|

|

Институцио-нализм

|

Закрепление

норм и обычаев в виде законов, организаций

|

Социальные

институты

|

Нормы,

обычаи поведения в обществе

|

|

Неоинституцио-нализм

|

Формирование и

реализация права собственности, выявление провалов рынка и государства

|

Индивиды

|

Контракты,

трансакционные издержки, общественный выбор

|

Обосновывая причины и обстоятельства необходимости вмешательства государства в экономику, представители экономических школ до настоящего времени не дали однозначного ответа, какой из инструментов регуляторики является наиболее результативным. При этом, по мере развития экономических отношений, регуляторика стала основываться на принципах индивидуализации, результативности и максимальной ее верифицируемости по используемому способу регулирования.

Развитие института регулирования в конце прошлого века, в части формирования и развития практики по оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) государства, послужило основой для формирования затратно-стоимостного подхода. Основным элементом которого до настоящего времени остается ОРВ. Ее сущность, методика, эффективность применения рассматривается в работах отечественных и зарубежных авторов. Однако, единства во мнениях – что должно выступить объектом оценки [21], какой из методов оценки целесообразно использовать [3, 7], а также каковы должны быть затраты [4] на осуществление регулирования с целью обоснования объемов и результативности регулирования – не достигнуто. Как отмечают исследователи [1], в условиях современной экономики объективно необходимым становится сочетание «разных методов расчета «стоимости» государственного регулирования для различных субъектов». Это, по их мнению, позволит оптимизировать и результаты, и затраты на регуляторную практику. При этом каковы оптимальные варианты вышеупомянутого сочетания не определены ни для конкретных социально-эконмических ситуаций, ни для этапов развития самих государств.

Правовой подход получил развитие в процессе распространения регуляторных практик в последние 20 лет. Он в значительной мере определяется характером сложившейся правовой системы и практиками в государстве. Основу современного правового подхода составляют рекомендации по формированию и применению регуляторных механизмов [23], разрабатываемые OECD. Основными постулатами подхода являются: непрерывная работа над систематическим внедрением наиболее оптимальных вариантов регулирования; независимо от варианта регулятивной практики необходимо ориентироваться на обязательное измерение и снижение затрат на соблюдение установленных нормативных требований; гибкость и адаптивность к новациям в регуляторике.

Как считает Сатолина М.Н. наиболее плодотворная реализация правового подхода в формировании регуляторных механизмов возможна за счет внедрения единого подхода к праву и правовой системе как управленческому циклу [12]. В этом случае становится целесообразным расширение оценки государственного вмешательства не только в экономические, но и в социально-политические отношения. Такой подход позволяет расширить границы регуляторных механизмов и их результативности не только за счет выявления их дополнительных возможностей, но и обосновывает интеграцию утилитарных параметров по конкретным сферам экономики для более точного формирования алгоритмов и результативности процесса, а также системы регуляторики.

Одновременно с этим, исследуется проблема дерегулирования с позиции «фронтолиза государственной власти» [11]. Она раскрывает специфику обстоятельств не всегда обоснованного лишения государства отдельных функций в области регуляторики. На практике подобная позиция может быть как экономически неэффективной, так и политически нецелесообразной. Баранов П.П. подчеркивает, что сокращение количества нормативных актов должно реализовываться с синхронным качественным улучшением вновь принимаемых правил и требований [2], предполагающее рациональное распределение в них функционала в области регуляторной практики.

Системно-деятельностный подход раскрывает потенциал системы государственного управления в реализации наиболее целесообразным способом регуляторных практик в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства. В контексте данного подхода регуляторные механизмы представляются как процесс. В научных кругах и среди практиков он исследуется в трех аспектах:

– совокупность действий органов власти по принятию регулирующих документов и норм по отношению к конкретному объекту [13, 17];

– деятельность по регулированию предпринимательской активности через ключевые инструменты [10, 16];

– процедурная сторона совершенствования программного-целевого управления, обеспечивающего устойчивое развитие в контексте стратегического управления социально-экономическим развитием [14 и др.].

Использование любого из представленных форматов определяется возможностями и готовностью конкретного государства к внедрению тех или иных регуляторных механизмов, предлагаемых как международным сообществом, так и сформированных в рамках собственной практики. Как отмечают Тургель И.Д. и Вейберт С.И., формирование эффективной национальной регуляторики должно основываться на собственной методической базе [17]. В этом случае возможно создать достаточные условиях для реализации результативной регуляторной политики.

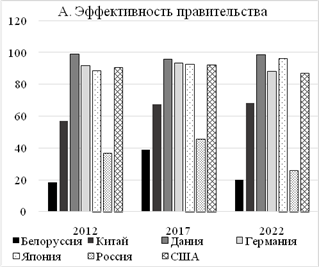

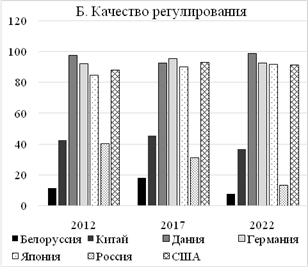

Результаты исследований WGI, отражающие параметры системно-деятельностного подхода, демонстрируют отсутствие некоторой постоянной позитивной динамики в оценке качества регуляторной практики в государстве. Более того, не наблюдается на первый взгляд прямая зависимость между качеством регуляторики и эффективностью управления (рисунок), даже в тех государствах, которые одними из первых ввели практику по фиксации и оценке регуляторных воздействий (Дания, США, Германия [20, 22]).

Рис. Динамика показателей эффективности управления и качества регуляторики, в ед. (составлено автором на основе [24])

Но при этом стоит отметить, что по своей природе оба эти параметра не являются статичными и всегда подвержены влиянию таких факторов как: интенсивность и характер предпринимательской деятельности; инвестиционная привлекательность; количество, масштаб и ориентированность регуляторных норм; кадровый и инфраструктурный потенциал государственной регуляторной практики. Необходимо подчеркнуть, что страны, которые первыми обратились к внедрению регуляторных механизмов имеют более высокие параметры, характеризующие системно-деятельностный подход по сравнению с остальными. Это свидетельствует о его развитии в целом и выработке более продуктивных практик и технологий.

Следует выделить тенденцию по формированию еще одного подхода, который целесообразно охарактеризовать как реактивный. Его сущностные параметры и элементы выстраиваются на основе ряда исследований (Плотников В.А., Харламов А.В. [8], Смешко О.Г., Вертакова Ю.В. [15], Яковина М.Ю., Кораблева А.А. [19] и другие), рассматривающих отдельные аспекты построения и специфики использования регуляторных механизмов в условиях социально-политической турбулентности и социально-экономических потрясений. В контексте реактивного подхода предлагаются алгоритмы и проекты регулирования отдельных аспектов современной экономической политики, позволяющие в «точечном» режиме проводить манипуляции относительно траекторий развития и купировать негативные процессы и тенденции. Ряд исследователей считают реактивным [10] по характеру весь комплекс современных регуляторных механизмов в нашей стране. Это не способствует, по их мнению, формированию достаточной результативности самой регуляторной политики. Поэтому регулятор должен основываться на устойчивости норм регулирования, их имплементации, достаточной доказательности и других принципах. Безусловное соблюдение данных принципов в реальной практике нередко сталкивается с рядом сложностей, вызванных динамикой и характером социально-экономического развития общественных отношений, особенностями современной трансформации инструментов регулирования.

Выводы и заключение. Расширение спектра подходов к регуляторным механизмам в современных условиях позволяет на уровне государства перейти от концептуальной парадигмы регуляторной политики к архитектонике системно-деятельностного конструирования регуляторных механизмов. В совокупности с возможностями реактивных техник регулирования в современных государственных системах созданы благоприятные условия для обеспечения роста показателей эффективности государственного управления в целом, а также результативности процессов регулирования экономики, в частности. Однако на фоне сохраняющейся зависимости процесса эволюционирования самих механизмов регуляторики от количества доступных отчётов, степени регулирования и типов отчётов [9] формируются предпосылки в формировании и реализации проактивного подхода – ориентированного на системно-структурное моделирование технологий регуляторики в реализации векторов развития экономики. Внедрение подхода в пространственном, социально-экономическом, а также политико-управленческих аспектах позволит создать необходимые и достаточные условия для стимулирования достижения целей устойчивого развития экономики государства.

References:

Agile Regulation for the Fourth Industrial Revolution: A Toolkit for Regulators (2020).

Asenova A.E., Bayzakov S.B., Gafyatullina D.F., Bayzakov N.A. (2018). Analiz effektivnosti regulyatornoy politiki [Analysis of the effectiveness of regulatory policy]. Economics and management: theory and practice. (1). 78-91. (in Russian).

Baldwin R., Cave M., Lodge M. (2013). Understanding regulation: theory, strategy, and practice

Baranov P. P. (2020). Sovershenstvovanie sovremennoy regulyatornoy politiki Rossii: obshcheteoreticheskie i prakticheskie aspekty [Improving the modern regulatory policy of Russia: general theoretical and practical aspects]. Severo-Kavkazskiy yuridicheskiy vestnik. (1). 50-58. (in Russian).

Barasheva E. V. (2022). Klyuchevye napravleniya sovershenstvovaniya metodov otsenki reguliruyushchego vozdeystviya [Key areas of improvement of regulatory impact assessment methods]. Discussion. (2 (111)). 20-27. (in Russian).

Ganchenko D. N. (2024). Transformatsiya instrumentov regulirovaniya ekonomiki i ee vliyanie na sovremennuyu regulyatornuyu politiku [Transformation of economic regulation instruments and its impact on modern regulatory policy] The Russian economy in the context of structural transformation. 238-242. (in Russian).

Golodnikova A.E., Efremov A.A., Sobol D.V., Tsygankov D.B., Shklyaruk M.S. (2018). Regulyatornaya politika v Rossii: osnovnye tendentsii i arkhitektura budushchego [Regulatory policy in Russia: key trends and architecture of the future] (in Russian).

Ivanova M. V. (2018). Modeli i metody otsenki reguliruyushchego vozdeystviya v gosudarstvennom upravlenii Rossii i zarubezhnyh stran [Models and methods for assessing regulatory impact in public administration in Russia and foreign countries] (in Russian).

Kirchhoff J., Nikolka T. (2017). How Evidence-based is Regulatory Policy? A Comparison Across OECD Governments DICE Report: Determinants of Populist Voting. (4). 45-48.

Plotnikov A. V., Kharlamov A.V. (2023). Napravleniya neytralizatsii negativnogo vliyaniya neekonomicheskikh shokov na realnyy sektor ekonomiki Rossii [Directions to neutralize the negative impact of non-economic shocks on the real sector of the Russian economy]. Bulletin of the Saint Petersburg State University of Economics. (1 (139)). 50–58. (in Russian).

Rassolova I. Yu., Gazizova O. V., Kashapova R. A. (2022). Otsenka reguliruyushchego vozdeystviya i matritsa raspredeleniya otvetstvennosti [Regulatory impact assessment and responsibility assignment matrix]. Discussion. (111). 28-36. (in Russian).

Romanovskaya O. V. (2017). Konstitutsiya Rossii i frontoliz gosudarstvennoy vlasti [The constitution of Russia and frontolysis of state authority]. Konstitutsionnoe i munitsipalnoe pravo. (9). 22-25. (in Russian).

Satolina M. N (2019). Sistemnyy analiz otsenki reguliruyushchego vozdeystviya proektov normativnyh pravovyh aktov v Respublike Belarus [A systematic analysis of the assessment of the regulatory impact of draft normative legal acts in the Republic of Belarus] Belarus' Economic Development Strategy : challenges, implementation tools and prospects. 67-72. (in Russian).

Seong-chin Kh. (2011). Antikrizisnoe regulirovanie v usloviyakh dogonyayushchey modernizatsii (na primere Respubliki Koreya) [Anti-crisis regulation in the context of catch-up modernization (on the example of the Republic of Korea)]. National interests: priorities and security. (12 (105)). 66−75. (in Russian).

Seydakhmatova S. Z. (2022). Obzor metodiki realizatsii analiza regulyativnogo vozdeystviya normativno-pravovyh aktov na deyatelnost subektov predprinimatelskoy deyatelnosti v Kyrgyzskoy Respublike [Overview of the methodology for implementing regulatory impact analysis regulatory legal acts of business activities in the Kyrgyz Republic]. Izvestiya VUZov Kyrgyzstana. (3). 132-135. (in Russian).

Smeshko O. G., Plotnikov V. A., Vertakova Yu. V. (2023). Gosudarstvennaya investitsionnaya politika kak instrument preodoleniya ugroz natsionalnoy ekonomicheskoy bezopasnosti, vyzvannyh antirossiyskimi sanktsiyami [State investment policy as a tool to overcome threats to national economic security caused by anti-russian sanctions]. Economics and management. (7). 747–762. (in Russian).

Sultonova, T. I. (2022). Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya pravovyh form gosudarstvennogo regulirovaniya predprinimatelskoy deyatelnosti [The main directions for improving the legal forms of state regulation of entrepreneurial activity]. Pravovaya zhizn. (1(37)). 98-107. (in Russian).

Turgel I. D., Veybert S. I. (2015). Institut otsenki reguliruyushchego vozdeystviya na postsovetskom prostranstve: problemy stanovleniya i perspektivy razvitiya [A regulatory impact analysis in the post-soviet area: origination and development prospects]. National interests: priorities and security. (37(322)). 2-11. (in Russian).

Vasilev V. P. (2024). Gosudarstvennoe regulirovanie ekonomiki [State regulation of the economy] (in Russian).

Vasilevskaya M. M., Kazantsev K. I., Shepeleva O. S. (2021). Kachestvo provedeniya otsenki reguliruyushchego vozdeystviya v Rossii: chto pokazyvaet sploshnoy analiz tekstovyh dannyh? [The quality of regulatory impact assessment in Russia: what does the continuous analysis of text data show?] (in Russian).

Worldwide Governance Indicators (2024)World Bank Group. Retrieved October 04, 2024, from World Bank Group

Yadgarov Ya. S. (1996). Istoriya ekonomicheskikh ucheniy [The history of economic studies] (in Russian).

Yakovina M. Yu., Korableva A. A. (2020). Retsessionnye shoki i regionalnaya ekonomicheskaya ustoychivost [Recessionary shocks and regional economic sustainability]. Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technology. (3(35)). 117-123. (in Russian).

Страница обновлена: 13.04.2025 в 08:32:01