Development institutions: new priorities and contribution to import substitution and technological sovereignty in the pharmaceutical industry

Dorzhieva V.V.1![]()

1 Институт экономики Российской академии наук

Download PDF | Downloads: 59

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 3 (July-september 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=69925474

Abstract:

In Russia, the transformation of the system of development institutions over the past five years has been associated with linking their business goals with national development goals and adapting state instruments (measures and mechanisms) to support the real sector of the economy to new conditions and requirements, including those related to sanctions restrictions and the need to accelerate import substitution and technological sovereignty in strategically important industries, such as the pharmaceutical industry.

In this regard, on the one hand, the justification of reforming development institutions and the import substitution policy implemented in Russia in the pharmaceutical industry, and on the other hand, the insufficiency of the achieved results, manifested in the conditions of increasing external constraints, became obvious.

The article analyzes the changes in the goals and priorities of development institutions in connection with the adoption of documents regulating the new technological policy. The study also identifies projects of pharmaceutical companies supported by development institutions that can be included in the registry and taxonomy of technological sovereignty projects.

Keywords: development institution, pharmaceutical industry, import substitution, technological sovereignty project, technological development priority

JEL-classification: L32, L65, F51

Введение

В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию особую важность приобретает экономическая политика, ориентированная на обеспечение технологического суверенитета в стратегически значимых отраслях экономики [17]. В перечень приоритетных направлений по обеспечению формирования технологического суверенитета вошла и фармацевтическая промышленность, особенностью которой является то, что в отрасли, технологически отстающей от западных стран, очень медленно складывается слой инновационных производств [6, 7, 25] (Dorzhieva, 2023). Как следствие, необходима активизация технологической модернизации фармацевтической промышленности, требующей выработки целостной отраслевой политики и системы преференций, позволяющих ускорить создание собственного независимого от импорта производства лекарств по «полному циклу»: от научных разработок до производства готовых лекарственных препаратов. Объективная необходимость решения этой чрезвычайно сложной задачи требует и значительный объем инвестиций. Это указывает на важность участия в данном процессе финансовых институтов развития.

Следует отметить, что вопросы трансформации институтов развития в осуществлении экономической политики государства, их способности устранять провалы рынка, стимулировать экономический рост и инновационное развитие, а также оказывать содействие в обеспечении международной кооперации и сотрудничества были исследованы, например, в публикациях [13, 16, 22] (Nikitskaya, 2022; Lenchuk, 2022; Tyurina, 2024). Особенности текущего состояния российской фармацевтической отрасли и перспектив ее развития были отражены в публикациях [4, 9, 12, 25] (Gusev, Yurevich, 2024; Ivanova, Mammadyarov, 2022; Kuzminov, Simachev, 2023).

События последних двух лет показали, что проводимая политика импортозамещения и перенастройка приоритетов деятельности институтов развития оказались стратегически важными решениями экономической политики правительства. Вместе с тем, текущая геополитическая обстановка требует принципиально новых решений в научно-технологической и промышленной сфере. Введенные ограничения на инвестиции и экспорт технологий в Россию обуславливают необходимость при крайне ограниченных финансовых возможностях выработки четкого механизма реализации проектов технологического суверенитета.

В этой связи представляется необходимым изучение целей и приоритетов деятельности институтов развития на соответствие национальным новым целям технологического развития. Цель исследования – обобщить роль и вклад институтов развития в реализацию инвестиционных проектов по модернизации отечественных производств лекарственных препаратов, обеспечению импортозамещения и технологического суверенитета в фармацевтической промышленности.

Результаты и обсуждение

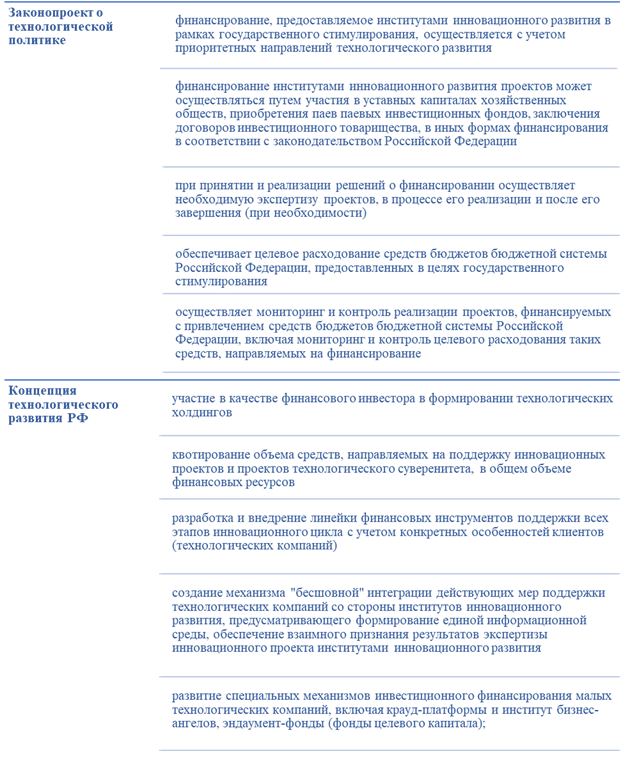

В период с 2023 по 2024 год был принят ряд ключевых нормативных документов в научно-технологической и промышленной сферах, которые определили новые цели и приоритеты развития фармацевтической промышленности до 2030 года [11, 20, 21]. Также был разработан законопроект о технологической политике, в котором представлены нововведения по адаптации системы институтов развития для реализации проектов в соответствии с технологическими приоритетами [18]. Рисунок 1 показывает сравнительный анализ новых приоритетов деятельности институтов развития и условий финансирования проектов технологического суверенитета, определенных нормативными документами.

Рис. 1 Новые приоритеты деятельности институтов развития и их роль в финансировании проектов технологического суверенитета

Источник: составлено автором по [11, 18]

Как видим, правительством в рамках технологической политики технологического суверенитета предполагается «перенастройка» деятельности институтов развития с учетом новых задач технологического развития российской экономки. Этот курс прослеживается и в Указе Президента №309 [23], где одной из национальных целей предусматривается достижение технологического лидерства в фармацевтической сфере.

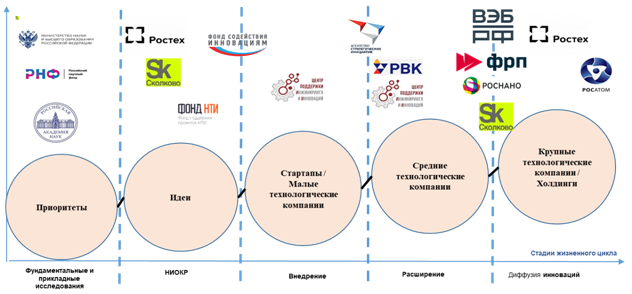

В свете новых задач, стоящих перед институтами развития, важно провести анализ текущего портфеля проектов, пересмотреть существующие меры поддержки и способы взаимодействия между институтами развития (такие как «бесшовность» и «инновационный лифт»). Также необходимо оценить уровень участия частного сектора, включая сотрудничество с крупными компаниями, в реализации поддерживаемых проектов и работе самих институтов развития. В последние десятилетия в России создавалась достаточно широкая система институциональных структур и организаций, целью которых является поддержка участникам процесса на всех стадиях инновационного цикла (от фундаментальных и прикладных исследований – НИОКР – до внедрения в производство) в целях формирования «бесшовного» контура всех действующих мер и механизмов стимулирования инновационной деятельности [24].

Схематично сформированную инфраструктуру взаимодействия институтов развития с участниками процесса по формированию устойчивого технологического суверенитета можно представить в виде линейной последовательности этапов жизненного цикла инноваций и переходов конкретных проектов от одного фонда к другому (Рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие институтов развития с участниками процесса по формированию устойчивого технологического суверенитета

Источник: Интерпретировано по [16] (Nikitskaya, 2022)

Рассматривая деятельность ключевых финансовых институтов развития в публикациях [8, 13] (Dorzhieva, 2023; Lenchuk, 2022), на которые делалась ставка с точки зрения активизации процессов структурной модернизации, инновационного развития и импортозамщения, к сожалению, приходится констатировать, что до сих пор институты развития были непродуктивны, а реализуемые ими инновационные проекты буксовали, в т.ч. в результате наличия «разрывов» в связке между наукой и промышленностью. Задача построения экосистемы национальной инновационной системы «замкнутого цикла» остается нерешенной. Отчасти, из-за отсутствия развитой промышленности, предъявляющей внутренний спрос на инновационные разработки и/или проекты технологического суверенитета. По сути, нет гарантии, что они не будут плохо реализовываться и в будущем. Не получились и попытки воссоздать полный цикл инновационного процесса внутри госкорпораций, несмотря на плотную кооперацию с фундаментальными и прикладными исследовательскими центрами, сильными корпоративными НИОКР и производственными площадками в отсутствие мощной национальной промышленности и масштабных проектов структурно-технологической индустриализации не дали ощутимого экономического результата в достижении технологической независимости.

Возможно, деятельность институтов развития может быть улучшена благодаря изменению технологических приоритетов в соответствии с новым экономическим курсом страны на технологическое лидерство, когда эти приоритеты должны быть сосредоточены на ВЭБ.РФ, который является национальным институтом развития и координатором большинства других институтов развития. Это позволит ему использовать собственные инвестиционные ресурсы, управленческие навыки, финансовую и экспертную поддержку других институтов, а также государственное финансирование для решения научно-технологических задач, определенных стратегиями и отраслевыми государственными программами [24].

Новый механизм государственной поддержки, введенный в 2023 г., – таксономия проектов технологического суверенитета, который направлен на расширение инструментов, предоставляемых финансовыми институтами развития, предполагает сформировать пакет из 10-15 приоритетных проектов для начала на базе проектов, уже имеющихся в институтах развития на разных стадиях реализации. Потребность в инвестициях таких проектов в фармацевтической промышленности, по оценкам ВЭБ.РФ, составляет более 900 млрд. руб. [1]. Этот механизм должен был помочь бизнесу в реализации крупных инвестиционных проектов полного цикла с привлечением заемного капитала. Однако, согласно информации от Торгово-промышленной палаты России, за два года реализации нового механизма общий объем инвестиций в рамках таксономии, направленных на реализацию мегапроектов, составил только 315 млрд. руб., что значительно отличается от ожидаемых показателей ВЭБ.РФ в размере 5–10 трлн руб. и от ожиданий Банка России и Минэкономразвития России, составлявших 10 трлн руб. [5].

Рассмотрим несколько примеров, реализуемых при поддержке и сопровождении ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Фонда развития промышленности (ФРП), Сколково и других институтов развития инвестиционных проектов в фармацевтической промышленности, в т.ч. реализуемых в рамках политики импортозамещения:

- создание новых производств современных биотехнологических лекарственных препаратов на базе фармацевтического холдинга «Национальная Иммунобиологическая Компания» (АО «Нацимбио»), созданного в 2013 г. госкорпорацией «Ростех». На производственных площадках АО «Нацимбио» выпускается порядка 70% вакцин Национального календаря профилактических прививок [15], а в настоящее время становится единственным поставщиком централизованных закупок иммунобиологических препаратов для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) [14];

- активно реализуемый РФПИ (дочка ВЭБ.РФ) инвестиционный проект по разработке, производству и продвижению на зарубежные рынки антиковидных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также диагностических тест-систем EMG для выявления коронавирусной инфекции и лекарственного препарата «Авифавир» для ее лечения. В настоящее время использование вакцины «Спутник V» разрешено в более чем 70 государствах мира, где проживает свыше 4 млрд человек – это составляет более половины населения мира [19];

- создание производств фармацевтических субстанций с общим бюджетом порядка 180 млрд руб. [3] и лекарственных препаратов во взаимодействии с ФРП. Только в рамках Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года с 2015 года ФРП поддержал 171 проект, объем выданных льготных займов составил 43,6 млрд руб. [2].

Следует отметить, что для фармацевтических компаний наибольший интерес представляют программы займов ФРП, например: Проекты развития; Лизинг, комплектующие изделия, Формирование компонентной и ресурсной базы Производительность труда, конверсия и маркировка лекарственных средств. Одним из базовых инструментов поддержки инвестиционных проектов Фонда является предоставление льготного заемного (от 1% до 5%) финансирования на создание, модернизацию и развитие современных, технологичных, конкурентоспособных промышленных производств.

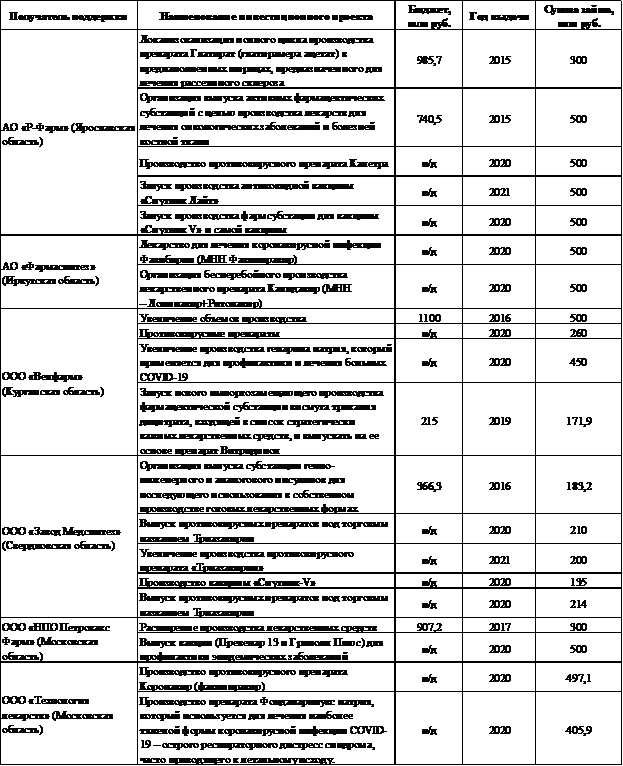

В таблице 1 представлены основные характеристики инвестиционных проектов фармацевтических компаний, поддержанных ФРП и получивших наибольшее количество займов. Эти компании включают АО «Р-Фарм» (пять займов на общую сумму 2,3 млрд. руб.), ООО «Завод Медсинтез» (пять займов на сумму 942,2 млн. руб.) и ООО «Велфарм» (четыре займа на сумму 1,4 млрд. руб.). Займы были предоставлены в рамках финансовой поддержки стратегии «Фарма-2020» в период с 2015 по 2021 год.

Таблица 1

Российские производители фармацевтической продукции, получивших наибольше количество займов ФРП в рамках «Фарма-2020»

Источник: составлено автором по [10]

В целом вклад институтов развития в фармацевтическую отрасль заключается в государственной инициации финансовой поддержки рисковых инновационных проектов с последующим или одновременным вовлечением частного капитала. Вместе с тем на практике все государственные меры поддержки, в т.ч. в фармацевтической промышленности, действуют разрозненно, а в отсутствие на федеральном уровне структуры, аналогичной существующим госкорпорациям в других стратегически важных отраслях (таких как ГК «Ростех», ГК «Росатом» и др.), которая отвечала бы за реализацию программных документов и развитие фармацевтической индустрии, снижает их эффективность. Ни одно из ведомств (Минздрав России, Минпромторг России, Минобрнауки России, Росздравнадзор и др.) формально не отвечает за эту сферу в полном объеме, чтобы в рамках возложенных на них полномочий и функций регулирования обеспечивать интересы государства в фармацевтической отрасли, а значит обеспечить выполнение задач по обеспечению технологического суверенитета фармацевтической промышленности [10].

Заключение

В соответствии с новой технологической политикой определены новые цели и приоритеты деятельности институтов развития. Институты развития становятся неотъемлемым элементом и инструментом, обеспечивающим реализацию государственной политики по формированию технологического суверенитета в ключевых и критически значимых секторах реального сектора экономики, к которым относится и фармацевтическая промышленность. В рамках мер, осуществляемых институтами развития и государственной поддержки инвестиционных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, акцент смещается с привлечения частных инвестиций на использование заемных средств. Среди известных проектов, реализуемых при поддержке ВЭБ.РФ и других институтов развития, которые могут быть включены в реестр/таксономию проектов технологического суверенитета, можно выделить строительство фармацевтических заводов, разработку и производство противоковидных вакцин и лекарств, а также организацию выпуска активных фармацевтических субстанций на различных предприятиях.

References:

Ekonomika Rossii v usloviyakh novyh vyzovov: ot adaptatsii k razvitiyu: Doklad [The Russian economy in the face of new challenges: from adaptation to development: Report] (2023). M : Institut ekonomiki RAN. (in Russian).

Ekonomika nauchno-tekhnologicheskogo proryva i suvereniteta: Mezhvedomstvennaya rabochaya gruppa po tekhnologicheskomu razvitiyu pri Pravitelstvennoy komissii po modernizatsii ekonomiki i innovatsionnomu razvitiyu; Institut issledovaniy i ekspertizy VEB: nauchnyy doklad [Economics of Scientific and Technological Breakthrough and Sovereignty: Interdepartmental Working Group on Technological Development under the Government Commission for Economic Modernization and Innovative Development; VEB Institute for Research and Expertise: Scientific Report] (2024). Moskva : RUDN. (in Russian).

Dorzhieva V.V. (2023). Farmatsevticheskaya promyshlennost: posledstviya vliyaniya mezhdunarodnyh sanktsiy i rezultaty perezagruzki na tekhnologicheskuyu nezavisimost [Pharmaceutical industry: consequences of international sanctions impact and reset results on technological independence]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (12). 5595-5604. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.12.120006.

Dorzhieva V.V. (2023). Razvitie sektora issledovaniy i razrabotok farmatsevticheskoy promyshlennosti v usloviyakh mezhdunarodnyh antirossiyskikh sanktsiy [Developing pharmaceutical R&D amid international anti-Russian sanctions]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (4). 2269-2282. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.4.119770.

Dorzhieva V.V., Ilyina S.A. (2020). Finansovye instituty razvitiya kak faktor strukturnoy modernizatsii ekonomiki [Financial institutions of development as a factor of structural modernization of the economy] M. : Institut ekonomiki RAN. (in Russian).

Gusev A.B., Yurevich M.A. (2023). Farmatsevticheskiy suverenitet Rossii: problemy i puti dostizheniya [The sovereignty of Russia in the area of pharmaceuticals: challenges and opportunities]. Terra Economicus. 21 (3). 17-31. (in Russian). doi: 10.18522/2073-6606-2023-21-3-17-31.

Ivanova N.I., Mamedyarov Z.A. (2022). Spetsifika razvitiya rossiyskoy farmatsevticheskoy otrasli [Pharmaceutical industry in russia: key trends and developments]. The Journal of the New Economic Association. (1(53)). 248-255. (in Russian). doi: 10.31737/2221-2264-2022-53-1-15.

Kuzminov Ya. I. i dr. (2023). Importozameshchenie v rossiyskoy ekonomike: vchera i zavtra: Analiticheskiy doklad NIU VShE [Import Substitution in the Russian Economy: Yesterday and Tomorrow. Analytical Report of the Higher School of Economics] Moskva : Natsionalnyy issledovatelskiy universitet Vysshaya shkola ekonomiki. (in Russian).

Lenchuk E.B. i dr. (2022). Strukturnaya modernizatsiya rossiyskoy ekonomiki: usloviya, napravleniya, mekhanizmy [Structural modernization of the Russian economy: conditions, directions, mechanisms] SPb. : Aleteyya. (in Russian).

Nikitskaya E.F., Valishvili M.A., Namgalauri A.N. (2022). Adaptatsionnye mekhanizmy aktivizatsii innovatsionnogo protsessa [Adaptive mechanisms of the innovation process]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (2). 785-802. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.2.114461.

Tyurina Yu.G. (2024). Rol institutov razvitiya v mekhanizme stimulirovaniya innovatsionnyh protsessov [The role of development institutions in the mechanism of stimulating innovation processes]. Auditor\'s statements. (1). 183-188. (in Russian). doi: 10.24412/1727-8058-2024-1-183-188.

Страница обновлена: 18.07.2025 в 11:24:51