Social and labor relations in Russia: the current state od affairs and ways to minimize possible threats

Buevich A.P.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Download PDF | Downloads: 25

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 7 (July 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=68533866

Abstract:

The transition to a post-industrial society provoked a complete restructuring of socio-economic relations in society, which led to a change in social and labor relations. The integration of advanced technologies into production processes has led to many problems at both micro and macro levels. The most important of these problems are the risk of technological unemployment, worsening of employees' psycho-emotional state, and a decrease in their well-being. Therefore, it is necessary to develop additional measures aimed at overcoming the problems that have arisen. The article is devoted to identifying the possibility and effectiveness of implementing additional public policy tools aimed at improving social and labor relations in the Russian reality. In particular, the study proposes measures identified on the basis of the analysis of the foreign experience.

Keywords: post-industrial society, social and labor relations, industrial production, research potential, human potential

JEL-classification: L60, L70, O15

Введение

Переход к постиндустриальному обществу в России является достаточно противоречивым процессом. С одной стороны, он, безусловно, приводит к улучшению уровня жизни в нашей стране. Однако, в то же время, его протекание сопряжено и с рядом социально-экономических проблем. Так, изначально низкий уровень развития низкотехнологичного производства и невысокий уровень вложений в экспансию высокотехнологичных предприятий, сегодня привели к тому, что индустриальный сектор в России развит крайне слабо. При этом активное развитие сферы услуг и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не только провоцирует ещё большее сокращение темпов его развития, но и приводит к протеканию процессов деиндустриализации в нашей стране. Это, в свою очередь, приводит к подрыву экономической безопасности в нашей стране. Однако, помимо этого, данная проблема влечёт за собой и возникновение множества противоречий в сфере социально-трудовых отношений [1].

Вопросами изучения современного состояния социально-трудовых отношений в России сегодня занимаются многие российские и зарубежные учёные, среди которых можно выделить Альпидовскую М.Л. [1], Берберова А.Б. [2], Сергеева Г.С. [11], Середкину Е.В., Безукладникову И.И., Ядову Е.Н. [12] и многих других.

Анализ многих исследовательских работ показал, что на сегодняшний день выявлено множество проблем в сфере функционирования рынка труда, а также слабости используемых механизмов минимизации возникающих угроз. Однако достаточно мало материала посвящено именно вопросам разработки дополнительных инструментов преодоления возникающих проблем, эффективных в условиях особенности функционирования российской экономики. В частности, крайне мало внимания уделяется анализу зарубежного опыта преодоления возможных трудностей с целью выявления наиболее действенных мер по поддержанию благосостояния работников и адаптации данных инструментов к российской действительности.

В этой связи особую актуальность сегодня приобретает разработка специальных мер, направленных на минимизацию возможных рисков и поддержания благополучия работников проблем в эпоху современной трансформации экономики России.

Цель исследования состоит в выявлении возможности реализации дополнительных инструментов государственной политики, направленных на улучшение состояния социально-трудовых отношений в российской действительности.

Новизна исследования заключается в предложении авторского видения относительно необходимых преобразований в социально-экономической политике России на основании опыта зарубежных стран.

При проведении исследования был осуществлен анализ статистической и аналитической информации, а также нормативно-правовой базы РФ, связанной с данной проблематикой.

Основная часть

Проведённые исследования в области функционирования современных социально-трудовых отношений позволяют отметить, что интеграция инновационных технологий в производственные процессы российских предприятий приводит к возникновению негативных последствий как на микроуровне, так и на макроуровне.

Так, стоит начать с того, что внедрение инновационных технологий сегодня приводит к замещению некоторых категорий работников высокотехнологичными машинами. Подобная тенденция, безусловно, приводит к сокращению занятости в производственных отраслях с вредными и опасными условиями труда, а также снижению производственного травматизма. При этом, нельзя не отметить, что внедрение даже незначительного числа инновационных технологий в производственные процессы, призванных расширить число предприятий, приводит к замещению людей на их рабочих местах намного более быстрыми темпами, чем создаются новые. Вследствие чего сегодня в нашей стране обостряется риск возникновения технологической безработицы [1].

Более того, обеспечение кооперации высокотехнологичных машин и человека в процессе трудовой деятельности приводит к ухудшению психоэмоционального состояния работников на рабочих местах. Дело в том, что роботы, способные выполнять работу на более высоком уровне, могут напоминать людям об их собственных недостатках. Это, в свою очередь, может утомлять или даже раздражать людей [12].

Также, рост производительности труда приводит и к ухудшению благосостояния работников посредством отчуждения ещё большего объёма продукции, что влечёт за собой и высокую степень дифференциации доходов населения [14].

Таким образом, подобная тенденция обосновывает необходимость в реализации ряда мер, направленных в первую очередь на разграничение трудовых функций между работниками и высокотехнологичными машинами. И в первую очередь это возможно за счёт ускорения обновления содержания труда, а именно его «интеллектуализации», и обеспечения больших возможности для людей для приобретения соответствующих навыков. Это позволит избежать пересечения обязанностей ввиду усложнения трудовых функций людей и невозможности их передачи машинам, что, в свою очередь, сможет предотвратить распространение массовой безработицы, а также повысит ценность людей на предприятиях. Причём последнее возможно как в контексте сохранения уверенности работников в своей значимости в производственном процессе и невозможности замещения, так и в вопросе обеспечения достойной оплаты труда.

Безусловно, нельзя не отметить, что некоторые шаги на пути к предотвращению негативных последствий реализуются уже сегодня, а многие меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях (в частности, речь идёт о реализации соответствующих национальных проектов, например, «Наука и образование», «Повышение производительности труда» и т.д.), направлены именно на поддержание уровня занятости и необходимое переобучение сотрудников [6].

Тем не менее, как показала практика, данных мер всё равно остаётся недостаточно для преодоления многих проблем развития социально-трудовых отношений [1]. В связи с чем необходимо реализовывать дополнительные шаги в целях минимизации возникающих угроз.

Во-первых, как показал опыт СССР, для обеспечения возможности активного развития экономики и повышения экономической активности населения, необходимо расширения численности рабочих мест за счёт увеличения количества предприятий [2]. В связи с чем сегодня на первый план выходит потребность в разрешении важнейшей проблемы нашей страны – деиндустриализации [11], для чего необходимо государственное стимулирование экспансии промышленных предприятий, в особенности высокотехнологичных. Казалось бы, данная стратегия может быть реализована за счёт введения налоговых послаблений или предоставления субсидий для представителей промышленного производства. Однако, препятствовать этому может дефицит бюджета нашего государства. В связи с чем необходимо предпринимать ряд других мер. Например, свою эффективность может показать разработка и введение дифференцированной системы налогообложения отечественных предприятий. Так, введение большей налоговой ставки на прибыль (или выручку, в зависимости от выбранной субъектом хозяйственно деятельности системы налогообложения) предприятий в отраслях, не являющимися приоритетными для нашей страны, и её уменьшение в отраслях, развитие которых крайне необходимо для экономического развития государства, позволит сделать предпринимательскую деятельность во второй категории отраслей более выгодной и, соответственно, привлечь больше финансовых ресурсов в их развитие, но при этом поддержать баланс государственного бюджета. Таким же образом возможно регулирование и кадровой структуры предприятий: повышение НДФЛ в одних сферах деятельности и уменьшение его в других может спровоцировать переток кадров из одних отраслей в другие. Однако важно крайне внимательно разрабатывать и реализовывать данные меры, во избежание полной стагнации ряда отраслей.

При этом для обеспечения возможности повышения конкурентоспособности отечественной индустрии и, соответственно, её дальнейшей экспансии, а также полноценного развития человеческого потенциала, отвечающего вызовам современной экономики, необходимо проведение преобразования и в сфере науки и образования. Важно отметить, что данные отрасли играют сегодня ключевую роль в разрешении социально-трудовых проблем, поскольку, во-первых, именно они обеспечивают приток высококвалифицированных кадров в другие отрасли экономики, во-вторых, в эпоху шестого технологического уклада они должны стать ключевым источником рабочих мест.

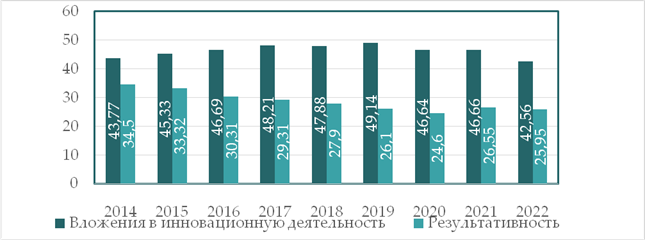

Рассматривая возможность реализации ряда мер, направленных на увеличение научно-технического потенциала нашей страны, нельзя не отметить повышении эффективности вложения средств в НИОКР. Ведь по данным Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), даже несмотря на рост вложений в инновационную деятельность, что и продемонстрировано на представлено ниже рис. 1, её эффективность падает, что говорит о том, что ресурсы используются неэффективно. Это же подтверждает и стагнация уровня патентной активности, происходящей из-за некорректного подхода к распределению ресурсов [17].

Рис. 1. Уровень вложений в НИОКР и результативность расходуемых средств

Источник: составлено автором на основании данных [17].

В связи с чем необходимо ужесточение на законодательном уровне контроля за расходуемыми бюджетными средствами. Данное предложение, в свою очередь, может быть реализованы путём совершенствования системы отчётности, а также целевого расходования всех средств на приобретение конкретных благ с определённой целью, заключающегося не в передачи определённого объёма средств конкретным людям или организации, а в передачи именно приобретённых товаров или услуг. При этом принимающая сторона должна предоставить отчёт о применении полученного ресурса и пользе результатов, полученных в ходе внедрения данных ресурсов в исследовательский процесс. Безусловно, реализация данной идеи потребует некоторых затрат как на разработку, так и на внедрение, в частности, увеличатся расходы на содержание персонала, обеспечивающих надзор за данной деятельностью. Однако экономические издержки расхода средств без постоянного контроля за их использованием могут быть намного выше, в связи с чем необходимо составление чёткого плана, поиск возможных путей реализации данной идеи и расчёт издержек и выгоды, который несёт в себе каждый из вариантов.

Также, в целях полноценного развития науки и образования в нашей стране также необходимо и совершенствование механизма международного сотрудничества в данных сферах как неотъемлемого элемента повышения конкурентоспособности национальных университетов.

В частности, для обеспечения возможности активного обмена опытом крайне важным сегодня для развития нашей страны является целевое привлечение студентов из зарубежных вузов. Похожая практика успешно применяется и в развитых странах, способствуя привлечению большого числа высококвалифицированных научно-технических специалистов [8].

В связи с чем в России необходима дополнительная разработка программ по поддержке талантливой молодёжи, а также определенных требований к проезжающим иностранным студентам. Так, например, сегодня мы уже сталкиваемся с различного рода запросами со стороны принимающего вуза, например, требованиями к уровню владения языком или к среднему баллу, на основании которых и проводится конкурсный отбор кандидатов. Однако, помимо этого, необходимо вводить и другие запросы, направленные на целевое привлечение студентов из других вузов. Так, например, на федеральном уровне эффективность могут иметь меры по установлению определенных квот для вузов, реализующих программы академической мобильности. В частности, регламентировать число и долю научных работ, реализуемых в вузах с участием иностранных обучающихся. Более того, не менее полезным может быть и выделение грантов на обучение для приезжих студентов или обеспечение им возможности получения специального образовательного кредита на определенных условиях, например, обязывающих по завершении обучения проработать в ряде государственных структур или частных компаний на протяжении установленного срока. Также, способствовать целевому привлечению студентов из иностранных образовательных организаций на уровне определенных вузов может и установление для принимаемы учащихся нижних порогов по числу научных работ, а также введение в учебных план обязательной практики в научно-исследовательском центре университета.

Более того, для обеспечения экономики кадрами, отвечающих актуальным требованиям экономики, необходимо постоянно работать над увеличением числа студентов, вовлечённых в научно-исследовательскую деятельность. В связи с чем необходимо совершенствовать систему их вовлечения в исследовательский процесс. Безусловно, уже сейчас ВУЗы могут предложить учащимся повышенную стипендию или единоразовые выплаты, направленные на поддержку активности молодёжи, а также различные привилегии в виде приоритетной возможности пройти стажировку или поехать на обучение в вуз-партнёр по программе академической мобильности. Однако, как мы видим, этих мер всё равно недостаточно для вовлечения молодых людей в исследовательскую деятельность, чему не способствует и проведение специализированных агитационных мероприятий. Вследствие чего необходимо применение дополнительных мер, в частности, внедрение большего числа обязательных исследовательских работ в учебный процесс. Однако следует помнить, что и эта мера должна реализовываться достаточно аккуратно, поскольку, во-первых, чрезмерное количество подобных работ может наскучить студентам, во-вторых, необходим контроль самостоятельности выполнения работ. Более того, важен вопрос мотивации, поскольку среди учащихся возможен формальный подход к выполняемой работе, что требует вовлечения ещё большего числа высококвалифицированных преподавателей в данный процесс.

Помимо этого, конечно же необходимо совершенствование и самой системы образования, поскольку уход от отечественной системы в результате вступления нашей страны в Болонский процесс спровоцировал возникновение множества проблем в системе образования в России [9], что и привело к дальнейшему возникновению различного рода проблем как в сфере науки, так и на рынке труда. В частности, одной из важнейших проблем сегодня является низкая практикоориентированность полученных знаний ввиду низкого уровня взаимодействия между университетами и предприятиями [4]. При этом полный возврат к старой системе образования на современном этапе развития нашей страны также может быть крайне неэффективным в связи с эволюцией общества. Таким образом, необходимо обеспечение синтеза нескольких систем для создания наиболее актуальной для России системы подготовки кадров.

Наконец, немаловажным является и реализации некоторых стратегий и на уровне предприятий. Так, для улучшения психоэмоционального благополучия работников на предприятии и, соответственно, повышения привлекательности промышленных предприятий как источников рабочих мест [12], во-первых, необходимо совершенствовать систему организации труда и чёткого распределения обязанностей между сотрудниками и высокотехнологичными машинами в целях поддержания осознания своей значимости среди работников. Во-вторых, этому может способствовать и перестройка структуры предприятия, и создание совершенно новых рабочих мест [2], привлечение людей к выполнению совершенно новых, сложных задач, недоступных к выполнению машинами. Однако данная мера тяжело реализуема без решения ещё одной задачи – переобучения работников за счёт средств предприятия. Конечно, далеко не все компании решатся на дополнительные вложения в сотрудников, однако, как показал опыт одной из Швейцарских фирм, реализация всех трёх вышеупомянутых мер может привести к существенному росту производительности труда [5].

Выводы

Таким образом, даже несмотря на то, что на сегодняшний день реализуется множество мер, как на федеральном и региональном, так и на местном уровнях, нацеленных на улучшение состояния социально-трудовых отношений в современной России, сегодня их всё равно становится недостаточно. В связи с чем необходимо совершенствовать механизмы поддержания благополучия и повышения уровня защищённости работников путём расширения числа предприятий, а также экспансии комфортных рабочих мест в приоритетных отраслях, отвечающих квалификационным требованиям современных работников и позволяющих раскрыться их творческому потенциалу. Более того, на это также может оказать положительное влияние и активная реализация мер, направленных на совершенствование функционирования сферы науки и образования. В частности, к ним относится дополнительный надзор и законодательное регулирование процесса использования выделяемых из бюджета средств и совершенствование современной российской системы образования в целях организации успешной подготовки специалистов, отвечающих требованиям отечественного рынка труда, а также ещё большее вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность и обеспечение возможности обмена опытом на международном уровне. Наконец, повышению благополучия современных работников может способствовать и совершенствование кадровой политики непосредственно на предприятиях.

References:

Alpidovskaya M.L., Ivannikova A.A. (2023). Otchuzhdenie truda: tendentsii i perspektivy globalnyh protsessov [Alienation of labor: trends and prospects of global processes]. Theoretical economy. (10(106)). 11-23. (in Russian).

Berberov A.B. (2021). Tekhnologicheskaya bezrabotitsa v usloviyakh stanovleniya tsifrovoy ekonomiki [Technological unemployment in the context of the formation of the digital economy] M.. (in Russian).

Grigoreva E.V., Gorbunova P.G. (2023). Problemy i perspektivy razvitiya sovremennogo obrazovaniya v Rossii [Problems and prospects of development of modern education in Russia]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. (79-1). 143-145. (in Russian).

Momdzhyan K.Kh. (2019). O roli materialnogo proizvodstva [On the role of material production]. The Economic Revival of Russia. (4(62)). 37-42. (in Russian).

Nikolaev V.K. (2022). Eksport obrazovaniya v vuzakh Rossii v usloviyakh novoy realnosti [Exporting russian higher education in the conditions of a new reality]. Higher education in Russia. 31 (2). 149-166. (in Russian). doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-2-149-166.

Nikolenko N.A. (2023). Otechestvennoe obrazovanie v modusakh sotsialnogo vremeni [Domestic education in the modes of social time]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Sotsiologiya. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya. 7 (3). 313-327. (in Russian). doi: 10.35634/2587-9030-2023-7-3-313-327.

Noskov V.A. (2021). Postindustrialnoe razvitie i kharakter deindustrializatsii v mirovoy ekonomike i ekonomicheskaya bezopasnost Rossii [Post-industrial development and the nature of deindustrialization in the world economy and economic security of Russia]. Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie. 12 (3). 61-69. (in Russian). doi: 10.18287/2542-0461-2021-12-3-61-69.

Seredkina E.V., Bezukladnikov I.I., Yadova E.N. (2019). Vzaimodeystvie cheloveka i robota: sotsialno-gumanitarnaya ekspertiza [Human-robot interaction: social and humanitarian expertise]. Social and humanitarian knowledge (Sotsial\'no-gumanitarnyye znaniya). (10). 102-108. (in Russian).

Sergeev G.S. (2020). Razvitie vysokotekhnologichnogo proizvodstva v postsovetskoy Rossii v kontekste mir-sistemnogo podkhoda [Development of high-tech production in post-soviet Russia in the context of the world-systems theory]. The Economic Revival of Russia. (2(64)). 122-131. (in Russian). doi: 10.37930/1990-9780-2020-2-64-122-131.

Shtyhno D.A., Petrov A.M. (2023). Vzaimodeystvie vuzov s industrialnymi partnerami [Interaction between higher educational institutions and their partners]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 243 (5). 85-97. (in Russian). doi: 10.38197/2072-2060-2023-243-5-85-97.

Strelchenko E.A., Marchenko Yu.K. (2019). Sovremennaya model rynka truda: institutsionalnaya dinamika i osobennosti v Rossii [Labor market model: institutional dynamics and features in Russia]. Journal of economic regulation. 10 (3). 37-49. (in Russian). doi: 10.17835/2078-5429.2019.10.3.037-049.

Wipo. Retrieved March 30, 2023, from https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/

Страница обновлена: 26.04.2025 в 13:24:29