Functional model of industrial development projects within the priorities of the Russian state policy

Iskandarov D.Z.1![]()

1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Download PDF | Downloads: 24

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 8 (August 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54604785

Abstract:

The state policy in the field of industrial improvement is undergoing significant changes, which are associated with the aggravated inequality of socio-economic development of the country's regions. The lack of the necessary number of economic growth centers has led to a decrease in business activity and a deterioration of the investment climate in the country.

In this regard, it becomes relevant to use special economic zones as instruments to promote economic activity.

Special economic zones are able to ensure the achievement of the goals of the balanced spatial development strategy by facilitating the creation of the necessary backbone for the implementation of investment projects for the development of industry in priority sectors through their rational placement.

The article examines the prospects for the implementation of these projects in special economic zones, taking into account the peculiarities of conducting financial, economic and investment activities in conditions of preferential management regime. The author has developed theoretical and methodological provisions to substantiate approaches that reveal the motivation of organizations in the investment and construction sector and special economic zones in terms of project cooperation within the priorities of state policy for the development of industry. The study will be of interest to investors and developers who intend to carry out investment and construction activities in special economic zones. In addition, the results of the study are of an applied nature for public authorities, municipalities and specialized agencies seeking to increase the effectiveness of state regulation with this tool to promote economic activity.

Keywords: management, public policy, special economic zones, industrial development projects

JEL-classification: L51, L52, O25

Введение. На сегодняшний день строительная отрасль продолжает занимать ключевую роль в развитии экономики страны, являясь одной из наиболее капиталоемких и системообразующих, поскольку включает в себя множество различных факторов производства, которые обеспечивают достижение приоритетов государственной политики Российской Федерации (РФ). Важность комплексного совершенствования менеджмента организаций строительной отрасли обусловлена значительной степенью её вовлеченности в образование основных фондов других сфер и сегментов хозяйственной деятельности, что находит подтверждение в объеме и структуре валового внутреннего продукта (ВВП), который приходится на строительную деятельности [16]. Несмотря на ряд трудностей и вызовов, связанных с изменением макроэкономической конъюнктуры в РФ заметно, что строительство демонстрирует стабильный и высокий темп роста количества проектов развития промышленности и соответствующих им объемов ввода основных фондов [2], вопреки определенному снижению деловой активности других направлений экономической деятельности. Множество научных трудов, посвященных анализу роли и важности применения особых экономических зон (ОЭЗ) в развитии промышленности и строительства в разрезе актуализации методов осуществления проектной деятельности [21] свидетельствуют о наличии системных проблем в отрасли, обнажившихся в последние годы – недостаточная степень цифровизации инвестиционно-строительной деятельности; значительная роль административных барьеров на деятельность участников реализации проекта [28]; низкая степень технологической независимости и автономии отрасли.

Множество ученых-исследователей, изучавших кризисные события прошедшего года, выявили последствия и реакцию строительного рынка на эти изменения [17, с.379], в рамках исследования было обозначено изменение покупательских предпочтений и укоренившаяся роль субсидированного проектного финансирования, что позволило скорректировать цены и избежать их спорадического роста, однако меры поддержки были направлены в большой степени лишь на жилой сектор, не затронув остальные сегменты строительства. Подобные адресные меры поддержки в очередной раз подтверждают наличие дифференциации в финансировании различных типов проектов и применяемых инструментов регулирования их реализации и инвестирования.

Возросшая в последние годы роль государственного регулирования в обеспечении устойчивого развития строительной отрасли обусловлена спецификой самой отрасли, которая тесно переплетена со множеством других направлений хозяйственной деятельности, влияя на благополучие всей страны. При этом одним из приоритетных направлений совершенствования строительной деятельности является комплексное развитие территорий и обеспечение эффективного вовлечения земельных площадей для массового строительства [38, c. 2–3], совершенствуя механизм государственно-частного партнерства в сфере имущественно-земельного регулирования [1, с. 10].

В этой связи одним из наиболее приоритетных направлений по достижению устойчивого роста и развития строительной и промышленной отраслей РФ является обеспечение пространственной координации различных производственных сил предприятий организаций инвестиционно-строительной сферы (ИСС), которые необходимо объединить посредством использования уже существующих инструментов экономического содействия – особых экономических зон (ОЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), технопарков [15].

Стимулирование к кластеризации и интеграции различных организаций c использованием ОЭЗ является все более популярным инструментом повышения экономической и деловой активности промышленного производства в России и мире [24, c. 144; 27, c. 103; 32. c. 59], однако предлагаемый подход обладает как положительными, так и отрицательными чертами, которые выражены затрудненностью оценки характера воздействия подобных объединений на территорию, в которой они функционируют [13, с. 71; 23, c. 280; 34, c. 418-420]. В этой связи для оценки перспектив взаимодействия систем различных экономической природы возникновения следует сформулировать теоретико-методологическое обоснование и функциональную модель, раскрывающую специфику осуществления проектов развития промышленности в ОЭЗ [26, c. 61–62; 29, c. 93–94]. Таким образом, целью исследования является разработка функциональной модели, направленной на анализ условий осуществления проектной деятельности при преференциальном режиме хозяйствования, что необходимо для изучения дальнейшего вовлечения ОЭЗ в совершенствование промышленности и строительной отрасли страны.

Для достижения поставленной в рамках исследования цели были определены следующие задачи:

· Осуществить теоретическое обоснование подходов по взаимодействию организаций ИСС и ОЭЗ при реализации проекта развития промышленности в контексте государственной политики

· Построить структуру факторов и условий, влияющих на мотивацию субъектов к взаимодействию с последующим определением роли проекта в этом процессе;

· Разработать функциональную модель по управлению проектами развития промышленности для организаций ИСС и ОЭЗ в условиях инвестиционно-строительной деятельности, которая будет иллюстрировать принципы обоюдного воздействия систем, обладающими различными нормами экономического функционирования;

Проводимое авторами исследование строится на применении общенаучных методов анализа, синтеза, моделирования, на основе которых разработана функциональная модель управления проектами развития промышленности в контексте приоритетов государственной политики РФ.

Для осуществления теоретического обоснования принципов и факторов взаимодействия субъектов различной экономической природы был применен авторский метод классификации, описывающий характеристики организаций ИСС и ОЭЗ при реализации проектов развития промышленности. Основой для разработки функциональной модели, иллюстрирующей особенности процесса воздействия экономических систем послужили положения теорий инфографического моделирования, полюсов роста и функциональных систем.

Теоретико-методологические положения по обоснованию принципов и факторов взаимодействия организаций инвестиционно-строительной сферы и особых экономических при реализации проектов развития промышленности в контексте приоритетов государственной политики. Значимость ОЭЗ в рамках совершенствования строительной отрасли и промышленности анализируется и рассматривается в научной литературе согласно концепции сбалансированного пространственного развития, изложенной в соответствующих программных документах и научной литературе по формированию высокотехнологичной и конкурентоспособной отрасли, способной к гармоничному распределению площадок с подготовленной инженерно-технической инфраструктурой [35, c. 3-4] (ОЭЗ, технопарки, индустриальные площадки), что содействует реализации проектов, имеющих приоритетную роль в решении задачи пространственного планирования.

По результатам изучения научной литературы, посвященной теме исследования, авторы выделили ключевые подходы, которые раскрывают перспективы и принципы взаимодействия организаций ИСС и ОЭЗ. Следует отметить, что специфическая особенность разработанной авторами классификации подходов, заключается в распределении преимуществ изучаемой формы взаимодействия по субъектным составляющим, которые и определяют структуру факторов, влияющих на успешность подобной формы кооперации. Кроме того, установление мотивации субъектов позволяет в дальнейшем перейти к синтезированию совокупности показателей, характеризующих изучаемый процесс взаимодействия на различных горизонтах планирования для руководителей строительных организаций различного типа, намеревающихся осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в ОЭЗ.

Проектный подход предполагает рассматривать взаимодействие организаций ИСС и ОЭЗ с точки зрения эффективности реализации различных типов проектов, обладающих технической уникальностью и сложностью возведения, что влияет на сроки их реализации [22, c.207]. Наличие пригодной для застройки земли, прошедшей этапы предпроектной подготовки в совокупности с подведенной инженерно-технической и транспортной инфраструктурой актуализирует ценность использования ОЭЗ в рамках совершенствования строительной и промышленной отраслей, давая возможность достичь значительного снижения величины первоначальных инвестиций необходимых для проекта [8 с. 162]. Кроме того, следует отметить, что в ОЭЗ существует степень вовлеченности в процесс разработки проекта руководящего органа, который регулирует функционирование самой ОЭЗ – управляющей компании, что предполагает возможность различных форма участия администрации в проектной деятельности [5, с. 224–225; 25, c. 83].

Предпринимательский или бизнес-подход, заключающийся в мотивации организаций ИСС к максимизации прибыли и повышению материальной производительности путем рационального применения инвестиционных ресурсов, направленных на увеличение эффективности строительства и внедрение современных технологий и материалов, повышающих наукоемкость и инновационный потенциал [6, с. 74]. Важность использования ОЭЗ в разрезе модернизации промышленности строительных материалов и технологий объясняется необходимостью поиска и достижения интенсификации воспроизводства капитальных вложений в форме реализации научно-технических программ на всех уровнях государственной субъектности [14]. Предпринимательский подход позволяет выделить роль ОЭЗ и их преференций в этом взаимодействии, как одного из ключевых субъектов, определяющих успех и дальнейшее направление этой кооперации.

![]()

![]()

Кластерно-ориентированный подход, направленный на дифференциацию взаимодействия организаций ИСС и

ОЭЗ в мотивации к естественному сближению и схождению структур, обладающих

различными нормами функционирования, но стремящихся к объединению [20, c.47]. На рисунке 1 представлена

иллюстрация роли ОЭЗ в рамках данного подхода.

Кластерно-ориентированный подход, направленный на дифференциацию взаимодействия организаций ИСС и

ОЭЗ в мотивации к естественному сближению и схождению структур, обладающих

различными нормами функционирования, но стремящихся к объединению [20, c.47]. На рисунке 1 представлена

иллюстрация роли ОЭЗ в рамках данного подхода.

Рисунок 1. Роль ОЭЗ в рамках кластерно-ориентированного подхода Составлено автором

Во многом данный подход предполагает своеобразный симбиоз с последующим формированием строительной организации полного цикла, способной к реализации масштабных проектов «под ключ», имеющей развитую материальную и ресурсную базу, которая подкреплена высоким уровнем научно-технического потенциала. В рамках данного подхода, ОЭЗ и предоставляемые ей преимущества для ведения финансово-хозяйственной деятельности [36, c.2] выступают в роли необходимого условия и «опоры» для кластеризации организаций и их последующего объединения. [7, c. 96–97; 30, c. 77 ].

Управленческий подход, предусматривающий возможность анализировать процесс взаимодействия ОЭЗ и организаций ИСС с позиции их руководителей. Ряд проблем и трудностей, которые существуют в ОЭЗ связаны с недостаточным освоением земельных площадей, незначительной загруженностью инженерно-технической инфраструктуры, свидетельствующей о нерациональном использовании бюджетных средств, которые затрачиваются на этот инструмент территориального развития [4]. Кроме того, заметной проблемой является отсутствие разграничение понятий «инфраструктура ОЭЗ», «прилегающая территория ОЭЗ» и «объекты, предназначенные для функционирования ОЭЗ». Подобная неясность в коннотации этих определений влечет риск строительства объектов, которые не выполняют функцию по обеспечению работы самой ОЭЗ, что отрицательным образом влияет на инвестиционную эффективность инструмента. В этой связи предполагается, что ОЭЗ способны к модернизации существующих форм партнерства бизнеса и государства на более ясных и прозрачных условиях, благодаря существующему в рамках ОЭЗ принципу «одно окно» [33, c. 10], который располагает возможностью ускоренного прохождению этапа по получению исполнительно-разрешительной документации (ИРД) для инвестиционно-строительной деятельности [9, c.308].

Комплексно-инновационный подход, определяющий процесс взаимодействия организаций ИСС и ОЭЗ, как совокупность внешней и внутренней среды субъектов [31, c. 2]. В рамках данного подхода следует выделить неявные или косвенные эффекты положительного характера, которые приносят выгоду всем участникам проекта. Основой для обоснования данного подхода являются положения теории внешних эффектов Артура Пигу, согласной данной теории существуют внешние эффекты – экстерналии, влияющие положительным или отрицательным образом на сторону, которая не принимает прямого участия во взаимодействии между экономическими агентами, что может быть выражено наличием корректирующих субсидий или различных форм налога [10, с.146; 37, c.8]. Выгоды от взаимодействия организаций ИСС и ОЭЗ заключаются в возможности повышения покупательского спроса со стороны сотрудников, работающих в ОЭЗ в приобретении жилья, а также в наличии низкой конкуренции ввиду недостаточной осведомленности о практической ценности ОЭЗ с точки зрения проектного сотрудничества [6, с. 74–75].

Предполагается, что планируемая пространственная координация позволит сформировать комплексные сетевые системы производства, обладающие высокой степенью конкурентоспособности и ресурсно-технологической автономности, что позволит дать финансово и материально обоснованный ответ на запросы самой отрасли.

Изложенные подходы отражают лишь определенную область взаимодействия, ограничиваясь уже известной мотивацией субъектов, что не дает возможность учесть все возможные результаты обоюдного влияния организаций ИСС и ОЭЗ, то есть отсутствует системность и комплексность, позволяющая синтезировать показатели для оценки итогов и дальнейших перспектив подобных взаимодействий. Перспективы разработки совокупности показателей заключается в создании одного из ключевых элементов планируемого методического инструментария, который обеспечит возможности прогнозирования успешной интеграции и воздействия экономических структур с разными формами хозяйствования и экономического функционирования. Кроме того, одним из преимуществ планируемой к разработке совокупности показателей является их применимость для принятия управленческих решений в вопросах реализации проектов развития промышленности на территории ОЭЗ и дальнейших аспектах обеспечения взаимодействия организаций строительной сферы различного вида и направленности с ОЭЗ.

Таким образом, по результатам структуризации подходов, раскрывающих мотивацию организаций ИСС и ОЭЗ к взаимодействию и последующей кооперации при осуществлении различных форм экономической деятельности, была составлена таблица 1, в которой изложены основные характерные черты каждого из подходов и ключевого субъекта, оказывающего воздействие на процесс взаимодействия.

Таблица 1. Субъектная составляющая подходов по анализу перспектив реализации проектов развития промышленности в ОЭЗ контексте приоритетов государственной политики. Составлено автором

|

№

|

Подход

|

Субъект

|

Мотивация

|

|

1.

|

Проектный

|

Проект развития промышленности

|

Сокращение срока и стоимости реализации проекта

|

|

2

|

Предпринимательский

|

Организация ИСС

|

Интенсификация технологий и средств производства

|

|

3.

|

Кластерно-ориентированный

|

Организация ИСС, ОЭЗ (в лице управляющей компании)

|

Обоюдное решение проблем, путем естественного

хозяйственно-экономического сближения

|

|

4.

|

Управленческий

|

Организация ИСС, ОЭЗ (в лице управляющей компании)

|

Совершенствование механизма ГЧП, путем имплементации в процесс

взаимодействия принципа «одно окно».

|

|

5.

|

Комплексно-инновационный

|

Организация ИСС, ОЭЗ (в лице управляющей компании)

|

Увеличение запроса на деятельность, формирующуюся «параллельно»

основной цели сотрудничества и возникновения косвенной выгоды

|

Следует объединить всю совокупность субъектной и мотивационной составляющей подходов в единую комплексную форму, обладающую логической последовательностью и целостностью для описания принципов взаимодействия сущностей различной экономической природы. По этой причине авторы исследования предлагают разработать функциональную модель, где особое положение будет занимать проект развития промышленности и его реализация, как связующая сущность модели, формирующая определенные атрибуты и субъектные взаимосвязи.

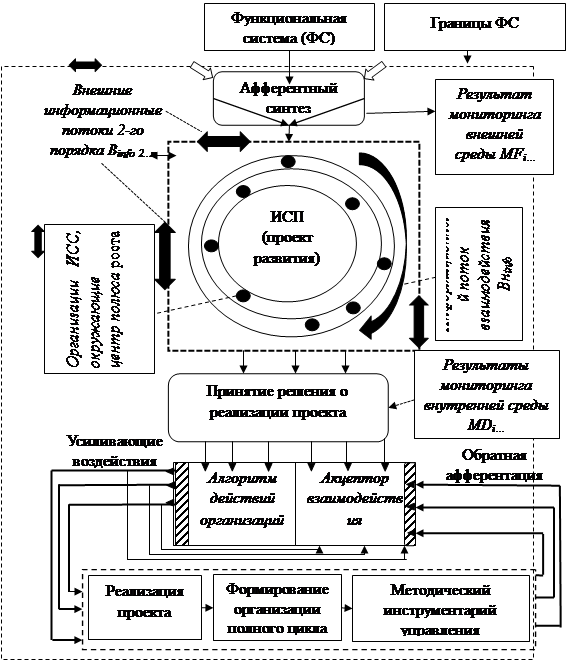

Функциональная модель реализации проектов развития промышленности в контексте приоритетов государственной политики РФ. Основой для разработки функциональной модели выступают положения теорий полюсов роста Франсуа Перру, теории функциональных систем П. К. Анохина, теории внешних эффектов Артура Пигу, теории инфографического моделирования В. О. Чулкова. Предполагается, что назначение модели будет заключаться в репрезентации информационных потоков данных среды взаимодействия согласно направлениям комплексного мониторинга факторов, оказывающих воздействие на процесс «сближения» организаций ИСС и ОЭЗ при осуществлении проектной деятельности. В дальнейшем воздействие этих факторов следует преобразовать в показатели, которые дают возможность оценить результативность исследуемого явления или процесса.

Разработанная функциональная модель строиться в соответствии с принципами работы функциональных систем [19, с. 4; 3, с. 51], иллюстрирующих движение информационных потоков данных среды, которые формируются в результате взаимодействия субъектов экономического «схождения» – организаций ИСС и ОЭЗ при условиях реализации проектов развития промышленности.

Роль границы функциональной системы в визуально-наглядном представлении фазовых переходов стадий взаимодействия при реализации проекта, что способствует конкретизации условий, которые побуждают к интеграции субъектов и формированию их реакции на изменения этих условий. Согласно П. К. Анохину воздействие внешних факторов, которые побуждают к поиску способа формирования интегративной единицы следует именовать афферентным синтезом, на этом этапе осуществляется сбор и аккумулирование всей совокупности условий, формирующих информационное и факторное пространство [3, c. 238–240].

Внешние информационные потоки 1-го порядка (Вinfo 1.) содержат данные среды, вызывающие обстановочную афферентацию и последующую пусковую афферентацию, которая преобразуется в реакцию субъекта модели на изменение среды (обстановки).

В дальнейшем реакция в результате афферентного синтеза будет направлена на достижение цели взаимодействия, которая осуществляется посредством применения комплексного мониторинга среды и синтезированной совокупности показателей, выражающих эффективность участия организаций ИСС в реализации проекта развития промышленности на территории ОЭЗ, учитывая различный горизонт планирования.

Внешние информационные потоки 2-го порядка (Вinfo 2...n), циркулирующие по 2-му контуру функциональной систем, воздействуют на полюса роста, которые сформированы организациями ИСС, движущимся вокруг центра или ядра – проекта развития промышленности, который создает необходимую «напряженность» экономического пространства, привлекая потенциальных участников проектной деятельности, имеющих необходимые для проекта факторы производства.

На рисунке 2 отражена разработанная функциональная модель взаимодействия организаций ИСС и ОЭЗ при реализации проектов развития промышленности.

Рисунок 2. Функциональная модель реализации проектов развития промышленности в ОЭЗ в контексте приоритетов государственной политики. Составлено автором

Более того, «сила притяжения», создаваемая проектом распределена неравномерно на полюсах, что приводит к образованию «центростремительных» и «центробежных сил» движения организаций ИСС. Подобная самоорганизация функциональной системы характерна для природы формирования кластерных структур и интегративных единиц, объединённых общей отраслевой направленностью. Согласно теоретическим положениям полюсов роста Франсуа Перру центром полюса является лидирующая отрасль, обладающая высокими темпами роста, что и формирует промышленный центр [12, с. 107–108; 37, c.8]. В рамках проводимого исследования авторы предлагают рассматривать процесс реализации проекта развития связующим элементом, необходимым для обеспечения взаимодействия организаций ИСС и ОЭЗ, а роль промышленного центра выполняет сама ОЭЗ, имеющая льготы и преференции для привлечения носителей факторов производства к участию в проектной деятельности, что в значительной степени способствует образованию интегративных единиц.

Перспективы успешного взаимодействия организаций ИСС и ОЭЗ определяются по данным, содержащимся в информационном потоке взаимодействия (ВНinfo), который циркулирует по 2-му контуру функциональной системы. Задача этого информационного потока в регистрации и следованиями за движениями сил, которые сосредоточены на полюсах роста. Итог этого направления комплексного мониторинга в формировании совокупности показателей, отражающих перспективы осуществления проекта развития промышленности в конкретно выбранной ОЭЗ.

По результатам афферентного синтеза осуществляется переход к управленческой задаче, связанной с принятием решения о взаимодействии организаций ИСС и ОЭЗ ответственными лицами и в случае положительного решения – осуществление реализации проекта развития промышленности с дальнейшим вовлечением в работу органов управления ОЭЗ. На данном этапе конструируется акцептор взаимодействия, содержащий модель будущего результата и прогноз эффективности реализации и управления проектом развития промышленности, подкрепленный необходимым алгоритмом взаимодействия организаций ИСС и ОЭЗ.

Заключение. Применение ОЭЗ для достижения результатов проводимой государством политики по развитию промышленности предполагает необходимость тесного вовлечения в реализацию проектов субъектов частного предпринимательства, являющихся носителями факторов производства. Планируется, что формирование тесной кооперации ОЭЗ и организаций ИСС способствует достижению программных целей стратегии пространственного развития РФ, заключающейся в решении проблемы диспропорции размещения объектов капитального строительства промышленного назначения на территории страны. Сложившийся обстоятельства острого дифференцирования субъектов РФ в уровне социально-экономического развития наглядным образом отражено и в тенденции размещения территорий содействия экономической активности, большинство из которых сконцентрированы в Центральном федеральном округе.

Характерным является и то, что подобная ситуация создает парадоксальное положение, при которой учреждаемые ОЭЗ сталкиваются с низким уровнем деловой активности субъектов рынка и не способны привлечь достаточное количество резидентов, чтобы окупить вложенные на создание инфраструктуры бюджетные средства и вынуждены принимать решение о прекращении функционирования. По этой причине изложенные стратегические цели по развитию промышленной и строительной отрасли в контексте государственной политики имеют комплексный характер, учитывающий важность синергетического воздействия направлений экономической деятельности.

Разработанная авторская функциональная модель управления проектами развития промышленности в ОЭЗ послужила основой для теоретико-методологического обоснования исследуемого явления и позволила выявить наличие необходимых условий, которые обосновывают перспективы применения ОЭЗ в рамках совершенствования различных аспектов промышленной и строительной отрасли, связанных с комплексно-пространственным территориальным развитием.

Дальнейшие исследования по выявленной проблематике следует сконцентрировать на разработке совокупности показателей, которые будут выражать эффективность реализации проектов развития промышленности в ОЭЗ на различных горизонтах планирования, что существенным образом повысит их управляемость и качество принимаемых решений на различных этапах их жизненного цикла со стороны менеджмента организаций инвестиционно-строительной деятельности.

References:

Biznes-navigator po osobym ekonomicheskim zonam Rossii – 2021 [Business Navigator for Special Economic Zones in Russia 2021] (2021). (in Russian).

Stroitelstvo v Rossii. 2022 [Construction in Russia. 2022] (2022). (in Russian).

Abd El-Karim M., El Nawawy O., Abdel-Alim A. (2017). Identification and assessment of risk factors affecting construction projects HBRC Journal. (13:2). 202-216. doi: 10.1016/j.hbrcj.2015.05.001.

Adamenko A. A., Inyukin A. F., Nikiforov N. V. (2022). Analiz razvitiya stroitelnoy otrasli Krasnodarskogo kraya, ee mesto v ekonomike regiona [Analysis of the development of the construction industry of the Krasnodar region, its place in the regional economy]. Vestnik Akademii znaniy. (49(2)). 8-12. (in Russian).

Anokhin P. K. (1978). Filosofskie aspekty teorii funktsionalnoy sistemy [Philosophical aspects of functional system theory] (in Russian).

Bittencourt B., Zen A., Schmidt V., Wegner D. (2018). The orchestration process for emergence of clusters of innovation Journal of Science and Technology Policy Management. (11(3)). 277-290. doi: 10.1108/JSTPM-02-2018-0016.

Bost F. (2019). Special Economic Zones: Methodological Issues and Definition Transnational Corporations Journal. (26(2)).

Chelsea Fish (2011). Land Acquisition For Special Economic Zones In India

Chulkov V. O. (2012). Infograficheskie modeli sistemokvantov v konvergentsii norm pri ikh vzaimodeystvii [Infographic models of systemquants in the convergence of norms in their interaction]. Vestnik Mezhdunarodnoy akademii nauk (Russkaya sektsiya). (2). 046-055. (in Russian).

Chulkov V. O., Komarov N. M., Levin I. A. (2014). Infograficheskoe modelirovanie mnogokomponentnyh sistem [Infographical modelling of multicomponent systems]. Service in Russia and abroad. (4). 218-233. (in Russian). doi: 10.12737/4867.

Chulkov V. O., Rakhmonov E. K. (2013). Mnogourovnevoe infograficheskoe modelirovanie v mysledeyatelnosti [Multi-stage infographics modeling in power of apprehension activity]. Mir nauki. (2). 9. (in Russian).

Ciżkowicz P., Ciżkowicz-Pękała M., Pękała P., Rzońca A. (2021). Why do Some Special Economic Zones Attract More Firms than Others? Panel Data Analysis of Polish Special Economic Zones Prague Economic Papers. (30(1)). 61-89. doi: 10.18267/j.pep.763.

Crane B., Albrecht C., Duffin M.K., Albrecht C. (2018). China’s special economic zones: an analysis of policy to reduce regional disparities Regional Studies, Regional Science. (5:1). 98-107. doi: 10.1080/21681376.2018.1430612.

Gaynetdinov R. R. (2013). Osobennosti pravovogo statusa upravlyayushchikh kompaniy, osushchestvlyayushchikh deyatelnost v osobyh ekonomicheskikh zonakh Rossii i v Innovatsionnom tsentre Skolkovo [Features of the legal status of management companies operating in the special economic zones of Russia and in the Skolkovo Innovation Center]. Modern trends in economics and management: a new view. (20). 223-228. (in Russian).

Gnevanov M. V. (2017). Preimushchestva, vozmozhnosti i problemy predpriyatiy investitsionno-stroitelnogo kompleksa, funktsioniruyushchikh na territorii OEZ promyshlennogo tipa [Advantages, opportunities and problems of enterprises of the investment-construction complex that operate on the territory of special economic zone (sez) of industrial type]. Real estate: economics, management. (4). 73-76. (in Russian).

Gureva M.A. (2018). Stsenarnoe modelirovanie «zelenoy» ekonomiki v ekonomicheskom prostranstve [Scenario modeling of the "green" economy in the economic space]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (1). 161-180. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.1.38407.

Haaskjold H., Andersen B., Alexander J. (2023). Dissecting the project anatomy: Understanding the cost of managing construction projects Production Planning & Control. (34:2). 117-138. doi: 10.1080/09537287.2021.1891480.

Iskandarov D. Z., Borozdina S. M. (1999). Sravnitelnyy analiz realizatsii investitsionno-stroitelnogo proekta v osoboy ekonomicheskoy zone i v obychnyh proektnyh usloviyakh [Comparative analysis of an investment and construction project implementation in a special economic zone and in typical project conditions]. Scientific-technical journal “Bulletin of Civil Engineers”. (1). 158-164. (in Russian). doi: 10.23968/1999-5571-2022-19-1-158-164.

Iskandarov D. Z., Borozdina S. M. (2021). Printsip odno okno, kak klyuchevoe preimushchestvo pri realizatsii investitsionno-stroitelnogo proekta v osoboy ekonomicheskoy zone [The one window principle as a key advantage in the implementation of an investment and construction project in a special economic zone]. Vestnik Kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta stroitelstva, transporta i arkhitektury im. N.Isanova. (2). 303-314. (in Russian). doi: 10.35803/1694-5298.2021.2.303-314.

Komorowski M. (2020). Identifying industry clusters: a critical analysis of the most commonly used methods Regional Studies, Regional Science. (7:1). 92-100. doi: 10.1080/21681376.2020.1733436.

Kostyleva V. I. (2018). Instrumenty regulirovaniya eksternaliy: sravnitelnyy analiz [Instruments for regulating externalities: comparative analysis]. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. (3(63)). 144-152. (in Russian).

Kowalski A. M. (2020). Towards an Asian Model of Clusters and Cluster Policy: The Super Cluster Strategy Journal of Competitiveness. (12(4)). 74–90. doi: 10.7441/joc.2020.04.05.

Kuzina O. N., Chulkov V. O. (2014). Sistemotekhnika stroitelstva kak ne formalizovannaya oblast resheniya prikladnyh inzhenernyh zadach kompyuterizatsii stroitelnogo proizvodstva [System engineering of construction as not formalized decision area applied engineering problems of a computerization of construction production]. Otkhody i resursy. (1). 3. (in Russian).

Leontev A. I., Novikova N. V. (2020). Regionalnaya proektsiya teorii polyusa rosta: zarubezhnyy i rossiyskiy opyt [Regional projection of the growth pole theory: foreign and Russian experience]. Theoretical and Applied Economics. (4). 106-117. (in Russian). doi: 10.25136/2409-8647.2020.4.34019.

Liu Wei, Shi Hong-Bo, Zhang Zhe, Tsai Sang-Bing, Zhai Yuming, Chen Quan, Wang Jiangtao (2018). The Development Evaluation of Economic Zones in China International Journal of Environmental Research and Public Health. (15). 56. doi: 10.3390/ijerph15010056.

Megha Jain (2011). An Evaluation of Special Economic Zones in India – an Empirical Study

Mirolyubova T. V., Koscheev D. A. (2022). Sistemno-prostranstvennaya metodika otsenki vliyaniya promyshlennogo klastera na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie regiona [System spatial method for assessing an industrial cluster’s impact on the regional socioeconomic development]. Journal of New Economy. (4). 69-86. (in Russian). doi: 10.29141/2658-5081-2022-23-4-4.

Naeem Saira, Waheed Abdul, Muhammad Naeem (2020). Drivers and Barriers for Successful Special Economic Zones (SEZs): Case of SEZs under China Pakistan Economic Corridor Sustainability. (12). 4675. doi: 10.3390/su12114675.

Namyślak B. (2020). Barriers to the development of creative clusters in Poland Regional Studies Regional Science. (7:1). 412-427. doi: 10.1080/21681376.2020.1814853.

Newman C., Page John M. (2017). Industrial clusters: The case for Special Economic Zones in Africa

Sheina S. G., Larin N. S. (2022). Stroitelnaya otrasl v period pandemii [The construction industry during the pandemic]. Engineering journal of Don. (9). 208-222. (in Russian).

Song Yijia, Deng Ruichen, Liu Ruoxi, Peng Qian (2020). Effects of Special Economic Zones on FDI in Emerging Economies: Does Institutional Quality Matter? Sustainability. (12). 8409. doi: 10.3390/su12208409.

Tarasova I. V., Trudov V. Yu. (2022). Stroitelnaya otrasl v period mezhdunarodnogo politicheskogo krizisa 2022 goda [The construction industry during the international political crisis of 2022]. Skif. Voprosy studencheskoy nauki. (6(70)). 378-381. (in Russian).

Xiao Wang (2013). The Role of Economic Development Zones in National Development Strategies: The Case of China: thesis for the Degree of Doctor of Philosophy

Xu Jiabo, Wang Xingping (2020). Reversing Uncontrolled and Unprofitable Urban Expansion in Africa through Special Economic Zones: An Evaluation of Ethiopian and Zambian Cases Sustainability. (12). 9246.

Страница обновлена: 06.06.2025 в 05:18:18