Managed self-organization in an educational technopark

Ivanova O.E.1![]()

1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 13

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 7 (July 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54310531

Abstract:

This article analyzes the possibilities of implementing managed self-organization in an educational technopark in the context of an ecosystem approach. The theoretical basis of the research was the provisions of the ecosystem approach in education and the ideas of holacracy. The following methods and approaches were used: descriptive and essential classification, conceptualization, modeling, Venn diagram, critical analysis of information and research and stakeholder approach.

The concept of an educational technopark as an educational mini-ecosystem and an example of innovation in the Russian education system has been formed. The main activities of the innovation structure are defined. The principles of activity of the educational technopark are particularized. They are as follows: transparency, openness to stakeholders, flexibility, collaboration and cross-functionality. In connection with the search for new activity forms in the context of the ecosystem approach, the possibilities of holacratic management in the educational technopark are analyzed. An organic model of the educational technopark has been developed. The aim of the organic model of the educational technopark is to develop the skills of the future that employers want most and gaining personal and professional experience. The limitations of the study have been identified.

FUNDING:

The study was financially supported by research project No. MK-65-2023/2.

Keywords: innovation, education, organizational structure, stakeholders, technopark, holacracy, ecosystem

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках научного проекта № МК-65-2023/2 .

JEL-classification: D81, D83, I26

Введение.

Изменения в реальных секторах экономики требуют структурных преобразований, стимулирующих развитие компании и региона. Примером таких изменений является технопарк как инновационная экономическая инфраструктура, создаваемая с целью опережающего развития промышленного потенциала территорий. Различные типы технопарков получили распространение по всему миру, начиная с 1980-х годов. Для обозначения данных структур в разных странах употребляются разные термины. Международная ассоциация научных парков и зон инноваций (IASP) рассматривает термины «технопарк», «научно-технологический парк», «исследовательский парк», «технопол» как взаимозаменяемые [23]. Согласно Национальному стандарту Российской Федерации, технопарк – «управляемый управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктур, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов технопарков» [17].

В России создан педагогический технопарк – уникальный тип технопарка, реализованный технологически насыщенным образовательным пространством, сочетающим научно-технологические и педагогические возможности. Педагогический технопарк является примером инновации в системе российского образования в рамках проекта «Учитель будущего поколения России» – комплексной программы модернизации и стратегического развития педагогических вузов.

Обзор литературы.

На основе анализа мирового и российского опыта установлена приоритетная роль государства в создании и обеспечении эффективности деятельности технопарковых структур, в повышении качества инноваций и инновационного продукта, относительно значимости мер организационно-правового, экономического и социально-психологического характера [11; 23]. В результате критического анализа мирового опыта указанных инновационных структур, обобщены характеристики ключевых моделей организации технопарков (американской, японской, китайской и смешанной европейской), выявлено единство стратегического пространства: содействие развитию бизнеса в высокотехнологичных секторах, обеспечение дополнительных рабочих мест на территориях своего расположения, повышение конкурентоспособности экономики [4]. Следует отметить, что нормативные требования к технопаркам устанавливают соответствующие национальные стандарты. Если понятия «технопарк», «промышленный технопарк», «агропромышленный технопарк (агробиотехнопарк)», «технопарк в сфере высоких технологий», «эко-индустриальный парк» определены [например: 17; 24], то понятие «педагогический технопарк» нормативно не установлено. Это создает сложности в определении сущностных характеристик данного типа технопарка, регламентирующих цель, задачи и функции новой структуры и определяет целесообразность формирования концепта педагогического технопарка. Указанное представляется полезным с позиции экосистемного подхода к современному образованию, обеспечивающего полный цикл услуг комплексом объектов.

Определены подходы к пониманию термина «образовательная экосистема»; выявлены ключевые характеристики образовательных экосистем, специфика учебно-педагогического взаимодействия в образовательной экосистеме; разработана модель образовательной экосистемы, важная роль в которой принадлежит триединому пространству обучающихся, преподавателей и экспертному сообществу [3; 10]. Установлено, что в образовательной экосистеме университету отведена роль «сообщества сообществ» на пересечении сообществ обучающихся и различных внешних сообществ (профессиональных, социальных, художественных, городских и т.д.), образовательного хаба, открытого обществу (open loop university), помогающего обучающимся приобретать различный практический опыт в реальном мире, позволяя им возвращаться, осмыслять и интегрировать свои знания в течение всей жизни [25].

Раскрыты сущность, проанализированы преимущества и недостатки различных типов гибких современных организационных структур (партисипативные, сетевые, виртуальные («платформенные»), многомерные, адхократические, Agile, холакратия), обозначены перспективы внедрения новых организационных форм в отдельных сферах деятельности, в условиях становления инновационной и цифровой экономики [1; 8; 12; 15].

Признавая научную и практическую ценность проведенных исследований, следует отметить, что вопросы управления педагогическим технопарком исследованы недостаточно. Существующие модели технопарковых структур не содержат концепт педагогического технопарка как гибкой самоорганизующейся структуры, адаптирующейся к стремительно изменяющейся внешней среде, не рассматривают педагогический технопарк как часть образовательной экосистемы. Учитывая это, целью данной работы является исследование возможностей внедрения управляемой самоорганизации в педагогическом технопарке в контексте экосистемного подхода.

Материалы и методы исследования.

Теоретической основой исследования выступили положения экосистемного подхода в образовании, рассматривающего образование как живую экосистему знаний, «где каждый имеет свою экологическую нишу и право на выбор», для которой характерны переход «от иерархических систем, основанных на принуждении и насилии, к сетевым моделям совместного добровольного обучения и развития», формирование и развитие культуры "life long learning"» [7].

Описательная классификация позволила зафиксировать факт существования технопарка как инновационной инфраструктуры, при обращении к сущностной классификации раскрыты ключевые характеристики технопарка. Методом концептуализации сформулирован замысел и принципы деятельности педагогического технопарка.

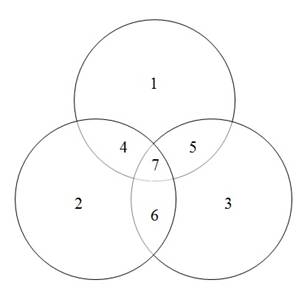

Моделирование организационной структуры педагогического технопарка реализовано на базе идей холакратии как подхода в менеджменте (Б. Робертсон) [14], реализующего гибкую методологию и органическую децентрализованную самоорганизующуюся структуру и позволяющего каждому члену команды выступить в качестве лидера. Методом моделирования построена концептуальная органическая модель педагогического технопарка, основные направления деятельности как объекты управления и отношения между ними установлены с позиции целостности в контексте системного подхода; для визуализации логических отношений между установленными элементами применена диаграмма Венна. Стейкхолдерский подход позволил учесть при моделировании педагогического технопарка позиции заинтересованных сторон (педагогов, обучающихся, представителей реального сектора экономики) и взаимодополняющие роли заинтересантов в образовательной экосистеме.

Критический анализ информации и исследования необходим для оценки достоинств и недостатков создаваемой инновационной структуры с целью получения нового знания.

Педагогический технопарк как образовательная экосистема.

Педагогический технопарк – специализированное технологически насыщенное образовательное пространство, предназначенное для педагогического проектирования и проведения оценочных процедур в рамках мониторинга качества педагогического образования. На основании нормативного понимания образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, и учитывая интеграцию образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании [20], основными направлениями деятельности педагогического технопарка являются учебная, проектно-исследовательская и воспитательная.

Деятельность педагогического технопарка как инновационной организационной структуры, соответствующей быстро изменяющейся внешней среде, целесообразно устанавливать на основе принципов:

прозрачности: открытость, доступность и понятность информации о деятельности и коммуникациях для различных заинтересованных лиц;

открытости для заинтересантов: возможность деятельности акторов разных возрастов, профилей обучения, секторов экономики;

гибкости: возможность быстрого переключения между задачами, оперативная реакция на изменения, сочетание различных видов деятельности (обучение, исследования, воспитание);

коллаборации и кросс-функциональности: возможность выполнения акторами, обладающими различными навыками и опытом, разных функциональных ролей (например, студент может в разных проектах выполнять роль исследователя, наставника, организатора, эксперта) в совместной работе для достижения общих целей.

Создание технопарков предполагает изменение системы педагогического образования: создание единой образовательной среды для подготовки и профессионального развития педагогов, применяющих междисциплинарные знания [19]. Данная установка соответствует сути образовательной экосистемы.

Образовательная экосистема – относительно новая практика, относимая к актуальным направлениям инновационной деятельности в образовании. Экосистема – живой социальный организм – является открытой социальной системой, изменяемой под влиянием факторов внешней среды и мотиваций участников, представляет объединения заинтересантов, готовых «поделиться имеющимися у них ресурсами (знаниями, компетенциями, временем и т. д.) для того, чтобы стать частью чего-то нового, внести свой вклад в приближение будущего» [13]. Отличительными признаками экосистемы являются комплексность, отсутствие четко выраженной иерархии, самоорганизация и саморазвитие, способное быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям; в высшей школе ключевые эффекты использования экосистемного подхода выражены наращиванием уровня научно-исследовательской и инновационной деятельности, ростом числа студенческих проектов и соответствием образовательного процесса новым тенденциям благодаря вовлечению экспертов из организаций внешней среды [6, с. 1223].

Реализуя экосистемый подход, педагогический технопарк является образовательной мини-экосистемой с пересечением интересов внутренних и внешних стейкхолдеров. Заинтересованными сторонами педагогического технопарка мы определяем физических лиц и сообщества, обладающие разными компетенциями и опытом в соответствии с пониманием стейкхолдеров как лиц, групп или организаций, которые могут влиять, на которые могут повлиять или которые могут воспринимать себя подвергнутой влиянию решения операции или результата проекта, программы или портфеля [21]. К данному кругу заинтересантов мы относим обучающихся (студентов организации высшего образования, студентов профессиональной образовательной организации, школьников), педагогов (научно-педагогических работников, педагогов профессиональной образовательной организации, учителей), представителей реального сектора экономики (организаций и предприятий, производящих товары и услуги, кроме услуг финансового посредничества, реализуемых на свободном рынке). В частности, учитывая исследования взаимосвязи предприятий реального сектора экономики с университетом [26].

Педагогический технопарк как инновационная структура предполагает поиск новых форм организации деятельности. Экосистемность педагогического технопарка и кросс-функциональное взаимодействие стейкхолдеров в связи с пересечением по разным направлениям деятельности и выполнением в их рамках различных ролей, обращают внимание на холакратию.

Холакратическое управление в педагогическом технопарке.

Холакратия (holacracy) – один из современных типов адхократической (Г. Минцберг, Э. Тоффлер) как антииерархической самоорганизующейся организационной структуры для решения нестандартных задач при кратковременности связи персонала и организации [9; 18], основанной на децентрализации власти, сосуществовании управленческих и функциональных ролей, командах («кругах») для решения задач, распределении ролей в зависимости от компетенции сотрудника, иерархии «кругов» [14], идее социократии, определяющей взаимодействие сотрудников «не жесткими правилами, а общими принципами, которые могут варьироваться» [15, с. 51]. Холакратия реализует гибкость методов управления, это – управляемая самоорганизация, лежащая «в основе параметрического стратегического управления с помощью институтов (правил игры), существенной составляющей которых является координирующий аспект» [12, с. 3511].

Холакратическая организационная структура обладает как преимуществами, так и недостатками. Преимуществами холакратии являются: «повышение инициативы и ответственности сотрудников за свои действия, повышение гибкости организации и быстроты принятия решений, эффективности, прозрачности деятельности всех структурных подразделений, стимулирование инноваций» [8, с. 314]. К недостаткам холакратии можно отнести распределение обязанностей и ответственности при множественности ролей и загруженности сотрудника в разных «кругах», реализацию функции контроля за деятельностью «круга». Данные недостатки холакратии сопряжены с мировоззренческой позицией сотрудников в связи с ценностным принятием новой организационной культуры, когнитивной гибкостью, латеральностью мышления (де Боно), предполагающей отсутствие шаблонов, разностороннее видение ситуации, поиск новых идей [2].

Исходя из того, что стейкхолдерами педагогического технопарка являются представители различных организационных культур с соответствующими различиями в ценностях, а также учитывая различия в иерархическом статусе заинтересантов с характерной для системы образования субординацией «педагог – ученик», холакратия как управляемая самоорганизация сложно реализуема в полной мере. В педагогическом технопарке возможно внедрение элементов холакратичесского управления – «кругов» как формы организации деятельности.

«Круги» педагогического технопарка представляют кросс-функциональные команды, участниками которых являются акторы, обладающие равными правами (обучающиеся (студенты, школьники), преподаватели, представители реального сектора экономики, иные заинтересованные лица) и выполняющие разные функциональные роли, исходя из специфики решаемой проблемы и направленности на получение продуктового и образовательного результата. Кросс-функциональные команды создаются в соответствии с учебной, проектно-исследовательской и воспитательной направлениями деятельности.

Форматом реализации деятельности предлагается образовательный коворкинг, релевантный холакратической структуре. Коворкинг в образовании (образовательный коворкинг) – это новая форма организации инновационной деятельности как совместной деятельности индивидуальных и коллективных акторов (педагогов, обучающихся, специалистов, команд). Образовательный коворкинг рассматривается как сюжетно-деятельностная технология, направленная «на перевод пространства работы (делания) в пространство учения и освоения способа делания», «как катализатор процессов инновационного развития образования, обеспечивающий соорганизацию деятельностной кооперации различных субъектов образования и проектно-сетевую координацию педагогов-инноваторов с оптимальным использованием интеллектуальных, нравственно-волевых, антропологических ресурсов» [5, с. 143].

Модель педагогического технопарка.

С помощью диаграммы Венна схематически отобразим отношения между основными направлениями деятельности педагогического технопарка, обозначив на пересечении кругов возможные сходства. На рисунке представлена концептуальная модель педагогического технопарка, где:

1 – обучение студентов;

2 – исследования;

3 – воспитание;

4 – формирование междисциплинарного и метапредметного мышления;

5 – наставничество студентов для школьников и наставничество для студентов с участием специалистов из различных секторов экономики с реальным опытом работы;

6 – форсайт-воспитание, позволяющее увидеть возможные риски, смоделировать образ желаемого профессионального будущего, сориентироваться в последовательности действий [16, с. 38];

7 – развитие «навыков будущего», приобретение личного и профессионального опыта.

Под «навыками будущего» понимаются навыки, актуальные в ближайшей перспективе. К топ 10 навыкам, наиболее востребованным работодателями в 2023-2027 годах, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума (Давос, 2023), относятся: аналитическое мышление, творчество мышление, использование искусственного интеллекта и больших данных, лидерство и социальное влияние, устойчивость, гибкость и ловкость, любознательность и обучение на протяжении всей жизни, технологическая грамотность, дизайн и пользовательский опыт, мотивация и самосознание, эмпатия и активное слушание [22].

Рис. 1. Концептуальная модель педагогического технопарка

Источник: составлено автором

Данная концептуальная модель педагогического технопарка является органической моделью, с одной стороны – наиболее востребованной в условиях изменений внешней среды, с другой – антагонистской по отношению к бюрократической (иерархической) организационной структуре, преобладающей в образовательных организациях. Исходя из того, что педагогический технопарк – структурное подразделение образовательной организации, внедрение данной модели сопряжено с риском возникновения конфликта интересов как в организации (микроуровень), так и на уровне внешней среды (с иными стейкхолдерами с бюрократическими структурами управления – образовательными организациями, учредителем образовательной организации). Данное ограничение обусловлено в целом сложностью реализации экосистемного подхода в условиях иерархичности образовательной среды.

Выводы

Педагогический технопарк – специализированное технологически насыщенное образовательное пространство, является мини-экосистемой для развития «навыков будущего», приобретения личного и профессионального опыта. Принципами деятельности педагогического технопарка являются прозрачность, открытость для заинтересантов, гибкость, коллаборация и кросс-функциональность. Рассмотрение педагогического технопарка инновационной структурой предполагает поиск новых организационных форм управления. Теоретической основой, предполагающей переход от иерархической к органической организационной структуре, является экосистемный подход в образовании.

В результате исследования установлено, что внедрение управляемой самоорганизации в педагогическом технопарке в контексте экосистемного подхода целесообразно на уровне отдельных элементов. В рамках халакратического управления возможна реализация кросс-функциональной командной организации деятельности в форме «круга». Разработана социальная конструкция – органическая модель педагогического технопарка, определены основные направления деятельности данной структуры.

Установлена ограниченность исследования, обусловленная как спецификой реализации антииерархичного экосистемного подхода в условиях иерархичности образовательной среды, так и проблемой соотношения органической инновационной организационной структуры управления с бюрократической на уровне внутренней и внешней среды.

References:

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and The Standard for Project Management) (2021). Pennsylvania: Project Management Institute; Seventh edition.

Tekhnoparki. Trebovaniya. Natsionalnyy standart Rossiyskoy Federatsii. GOST R 56425-2021. Utverzhden i vveden v deystvie Prikazom Federalnogo agentstva po tekhnicheskomu regulirovaniyu i metrologii ot 1 sentyabrya 2021 g. No 906-st [Technoparks. Requirements. National Standard of the Russian Federation. GOST R 56425-2021. Approved and put into effect by Order No. 906-st of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology of September 1, 2021.] (2021). M.: Rossiyskiy institut standartizatsii. (in Russian).

Akmaeva R.I., Karlina E.P. (2020). O vozmozhnyh strategiyakh razvitiya rossiyskikh kompaniy v postkrizisnyy period [Possible development strategies of russian companies in post-crisis period]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (2). 7-18. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2020-2-7-18.

Bono de E. (2015). Iskusstvo dumat: Lateralnoe myshlenie kak sposob resheniya slozhnyh zadach [The Art of Thinking: Lateral Thinking as a Way to Solve Complex Problems] M.: Alpina Pablisher. (in Russian).

DefinitionsInternational Association of Science Parks and Areas of Innovation. Retrieved May 19, 2023, from https://www.iasp.ws/our-industry/definitions

Future of Jobs Report 2023. INSIGHT REPORTWorld Economic Forum. Retrieved May 20, 2023, from https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Ignateva G.A., Tulupova O.V., Molkov A.S. (2016). Obrazovatelnyy kovorking kak novyy format organizatsii obrazovatelnogo prostranstva dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya [Educational coworking as a new organization format of educational space of supplementary vocational education]. The Education and Science Journal. (5(134)). 139-157. (in Russian). doi: 10.17853/1994-5639-2016-5-139-157.

International guidelines for industrial parks. cross-disciplinary team on industrial parksUnido. Retrieved May 20, 2022, from https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/International_Guidelines_for_Industrial_Parks_EN.pdf

Ivanova O.E. (2018). Kriticheskiy analiz zarubezhnogo opyta sozdaniya tekhnoparkovyh struktur [Critical analysis of technopark structures creation foreign experience]. Bulletin NGII. (2(81)). 97-110. (in Russian).

Izotova A.G., Gavrilyuk E.S. (2022). Ekosistemnyy podkhod kak novyy trend razvitiya vysshego obrazovaniya [Ecosystem approach as a new trend in the development of higher education]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (2). 1211-1226. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.2.114869.

Kouzova E.A., Tyurina E.A., Solodkova M.I., Sidorchuk E.V., Ilyasov D.F., Danelchenko T.A., Zueva F.A., Ilyina A.V., Kislyakov A.V., Koptelov A.V., Laryushkin S.A., Yakovleva G.V. (2016). Obrazovatelnyy tekhnopark «TEMP»: kontseptsiya i modeli voploshcheniya [Educational Technopark "TEMP": the concept and implementation models] Chelyabinsk: ChIPPKRO. (in Russian).

Lylova E.V. (2018). Sovremennye tipy organizatsionnyh struktur i vozmozhnosti ikh adaptatsii v sfere gosudarstvennogo upravleniya [Modern organizational structures, and the possibility of their adaptation in the field of public administration]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. 5 (3). 305-317. (in Russian). doi: 10.22363/2312-8313-2018-5-3-305-317.

Mintsberg G. (2004). Struktura v kulake: sozdanie effektivnoĭ organizatsii [Holding structure in hand: creating an effective organization] SPb.: Piter. (in Russian).

Obydenov A.Yu. (2020). Gibkie metody upravleniya i parametricheskoe strategicheskoe upravlenie [Agile methods and parametric strategic management]. Creative Economy. 14 (12). 3503-3520. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.12.111468.

Robertson B. (2018). Kholakratiya. Revolyutsionnyy podkhod v menedzhmente [Holacracy. A revolutionary approach to management] M.: Bombora. (in Russian).

Slavin B.B. (2022). Sovremennye formy gibkikh sistem upravleniya organizatsiyami v Rossii [Modern forms of flexible management systems in russia]. Management Sciences. 12 (4). 48-62. (in Russian). doi: 10.26794/2304-022X-2022-12-4-48-62.

Smorchkova V.P., Kuznetsv A.N., Sologub S.S. (2021). Resursy forsayt-vospitaniya v strategicheskom razvitii obshcheobrazovatelnoy organizatsii [Resources of foresight education in the strategic development of a secondary education organization]. MRSU Magazine. Series: pedagogy. (2). 27-41. (in Russian). doi: 10.18384/2310-7219-2021-2-27-41.

Standford 2025. Retrieved May 17, 2023, from https://www.stanford2025.com/open-loop-university

Svirina A., Bagautdinova N., Gafurov I. (2015). Interrelation of Real Economy Sector Enterprises with University in Contemporary University Development Procedia - Social and Behavioral Sciences. 191 1377-1382. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.601.

Toffler E. (2002). Shok budushchego [Future Shock] M.: OOO «Izdatelstvo ACT». (in Russian).

Vayndorf-Sysoeva M.V., Subocheva M.L. (2021). Obrazovatelnaya ekosistema: terminologicheskiy aspekt [Educational ecosystem: a terminological aspect]. Professionalnoe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. (4(44)). 5-11. (in Russian). doi: 10.54509/22203036_2021_4_5.

Страница обновлена: 21.03.2025 в 04:04:35

Russia

Russia