Human capital development system as the basis for sustainable industrial development

Zbarskiy A.M.1![]()

1 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Russia

Download PDF | Downloads: 29

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 6 (June 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54059091

Abstract:

The article contains the results of a study devoted to the development of the national vocational education system in the context of a new technological revolution. A brief review of studies on the development of the vocational education system has been conducted. A separate study of the sectoral university development is highlighted.

The article raises the problem of interaction between the business system and educational organizations implementing vocational training programs. The main factors of the education development in the future are described through the prism of contradictions. Eight basic contradictions have been identified. Scenarios for the development of future education will be determined by a combination of solutions to the described contradictions.

The conditions are considered; and the principles of the education system development as the basis for the sustainable development of industries are formulated. New opportunities for the system of human capital development in the 21st century are shown. The human capital development system is presented as a contour that provides a return on investment.

Keywords: human capital, educational organizations, sectoral education development system

JEL-classification: E24, J24, O15

Введение

Вторую половину XIX века и в значительной мере XX век, отличает повышенное внимание экономики на человеческом капитале, как ресурсе, способном обеспечить значительные конкурентные преимущества. К началу XXI века национальные стратегии большинства развитых и развивающихся стран фокусируются на развитии человеческого капитала. Сегодня стратегии развития большинства корпораций и крупных организаций вне зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы имеют отдельные блоки модули, посвященные развитию сотрудников.

Несмотря на значительный интерес и повышенное внимание к человеческому капиталу, существует проблема, связанная с дихотомией системы взаимодействия бизнеса и образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения. С одной стороны бизнес проявляет неудовлетворенность качеством подготовки выпускников, с другой стороны имеет место отсутствие программ развития и поддержки образовательных организаций со стороны бизнеса. Крупный бизнес создает корпоративные университеты и развивает центры профессиональной подготовки. При этом издержки на создание и становление указанных инструментов развития сотрудников превышают затраты, позволяющие получить эффект от инвестиций в развитие отраслевых образовательных организаций.

Цель, задачи и методы исследования

Целью исследования является определение основных условий и принципов развития системы «образовательные организации – бизнес» как основы устойчивого развития отраслей. Для достижения этой цели поставлены и решены следующие основные задачи: проведен краткий обзор исследований, посвященных вопросам развития системы профессионального образования; рассмотрены основные факторы развития образования будущего; рассмотрены условия и сформулированы принципы развития системы образования, как основа устойчивого развития отраслей; показаны новые возможности для системы развития человеческого капитала в XXI веке.

Методологической основой исследования являются: классическая экономическая теория, включающая теорию экономического роста и развития секторальной экономики на основе воспроизводства знаний и рынка труда; институциональная, эволюционная теории, основные направления ресурсной концепции. В исследовании использовались результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых в области проблем, рассматриваемых в отношении совершенствования и развития системы отраслевого профессионального образования. В ходе решения поставленных задач в исследовании были использованы следующие методы: общенаучные – аналитический метод, сравнительно-аналитический метод; частно научные – методы системного анализа, метод экспертных оценок.

Краткий обзор исследований, посвященных вопросам развития системы профессионального образования

Вопросы изучения и развития человеческого капитала входят в актуальную повестку исследований экономики на протяжении XX века, однако наибольшую актуальность указанные исследования приобрели в XXI веке. Среди работ наиболее полно охватывающих спектр существующих проблем следует выделить следующие работы: Зубаревич Н.В. «Регионы России: неравенство, кризис, модернизация» [1], Кузьминов Я. И., Мау В. А., Грозовский Б. В. «Стратегия-2020: Новая модель роста - новая социальная политика» [2], Медведев Д. А. «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы» [3], Мау В. А. «Человеческий капитал: вызовы для России» [4], Бузгалин А. «Человек, рынок и капитал в экономике XXI века» [6], Устинова К. А., Губанова Е. С., Леонидова Г. В. «Человеческий капитал в инновационной экономике» [7], Левашов В. К. «Устойчивое развитие общества: парадигма, модели, стратегия» [8], Селиверстов В. Е. «Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике» [9], Хмелева Г. А. «Человеческий капитал как условие формирования инновационной экономики региона» [10], Марцинкевич В. И. «Инвестиции в человека: экономическая наука и российская экономика» [11], Аганбегян А. Г. «Человеческий капитал и его главная составляющая - сфера «экономики знаний»» как основной источник социально-экономического роста» [11], Константиновский Д. Л., Попова Е. С. «Молодежь, рынок труда и экспансия высшего образования» [12], Андреева Л. Ю., Джемаев О. Т. «Влияние цифровой экономики на формирование новых трендов на российском рынке труда» [13].

Рассматриваемые работы приводят к общей позиции понимания важной роли системы воспроизводства кадров для национальной экономики. Дилемма доступности и качества профессионального образования смещена в сторону доступности, где обеспечение качества должны взять нас себя государство (регулятор и учредитель) и бизнес. Качество образования обеспечивается за счет вложений в инфраструктуру образовательных организаций и развития сотрудников, включая научно-педагогических работников. Проводимые преобразования в системе высшего образования не предполагают разрушения до основания модели работы. Искусство реформирования заключается в нахождении баланса между традициями, имеющими вековую историю, и динамичным инновационным развитием – внедрением новых механизмов и принципов работы. Университеты всегда отличались инертностью к приводимым реформам. Благодаря этой инертности, система высшего образования выживала в сложные периоды, например в начале и конце XX века. Несмотря на это, сегодня внутренне устройство университетов и система внешних связей и механизмов взаимодействия нуждается в корректировке.

Наиболее глубокое изучение вопросов совершенствования отраслевых университетов раскрыто в научных трудах [14 - 25]. В отмеченных работах, исследования проведены на примере транспортной отрасли, однако полученные методические и методологические решения применимы для многих отраслей народного хозяйства. Университет идентифицирован в работах, как научно-образовательный центр развития, что особенно актуально для региональных и отраслевых университетов.

Основные факторы развития образования будущего

Основными факторами, обеспечивающими развитие систем образования, равно как и совершенствования методов и средств обучения, являются государственный и коммерческий интерес. Первый (государственный) обусловлен ведущей ролью образования в технологическом лидерстве страны. Интерес охватывает все уровни образования от начального до послевузовского. Второй (коммерческий) обусловлен ростом эффективности инвестиций в развитие системы образования. Для понимания коммерческого интереса подходит метафора «Люди – вторая нефть», подразумевающая то, что в экономике знаний люди являются важнейшим ресурсом, потенциал развития которого огромен. Второй фактор включает также и коммерческий интерес в развитии средств и методов обучения. Последний тезис вытекает из факта того, что новые средства и методы обучения в первую очередь внедряются в коммерческим секторе, и только после демонстрации эффективности их использования перетекают в государственный сектор. Описанные факторы являются базовыми, системообразующими, определяющими развитие системы образования на рубеже XX – XXI веков.

Рассмотрим основные факторы развития образования будущего через призму противоречий. Очевидно, что сценарии развития образования будущего будут определяться сочетанием вариантов решения описанных противоречий.

Первое противоречие между массовизацией и качеством образования. Понятие «качество» подразумевает элитарное образование, вступающее в противоречие с массовостью. Возможности увеличения количества обучающихся при сохранении качества возрастают при использовании современных информационных образовательных систем. Это противоречие между общими подходами и индивидуальными образовательными траекториями (кастомизацией).

Второе противоречие между традициями и инновационным развитием – в большей степени присуще университетскому образованию, сохраняющему традиции со времен образования первых европейских университетов. Решение задачи устойчивого развития университетов в новых условиях кроется в поиске баланса описанного противоречия.

Третье противоречие между многослойностью, фундаментальностью образования и образованием, нацеленным на запросы работодателя. Эффективность первого варианта подтверждается вековой историей университетского образования, второй вариант порожден увеличением скорости новой волны промышленной революции, при которой образовательные программы не успевают за появлением новых технологий и скоростью их описания.

Четвертое противоречие заключается в выборе оптимального размера «гуманитарного крыла» профессионального образования. Эффективность варианта с незначительной, символической долей гуманитарного образования в профессиональных образовательных программах хорошо продемонстрирована советской моделью высшего и среднего образования. Эффективность варианта с соразмерной долей гуманитарного знания обусловлено корреляцией между показателями инновационной деятельности и долей гуманитарного знания в университетах. Последний кейс описывает очевидный тезис о том, что идея зарождается в голове исследователя, а для этого последнего необходимо поместить в богатую когнитивную среду.

Пятое противоречие между ролью внутреннего запроса на обучение и сохранением инертности выбора образования. Противоречие обусловлено статусом, которое давало и продолжает давать высшее образование. Желание получить необходимый статус вступает в противоречие с желанием получить знания, для которого необходимость статуса не так очевидна. Внутренний запрос на рост компетенций порожден желанием опередить скорость увеличения необходимого уровня компетенций (рис. 1).

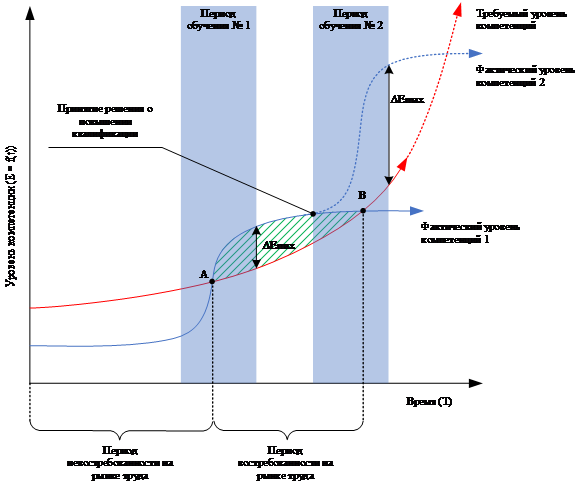

Рис. 1 – Графическая визуализация процесса подготовки востребованного специалиста

На рис. 1 имеются два периода обучения индивида, в течение которых происходит увеличение компетенции последнего (синяя кривая). Превышение данной кривой над требуемым уровнем компетенций (красная кривая) дает востребованность на рынке труда. Внутренний запрос на обучение – это желание сохранение максимально возможного превышения синей кривой над красной, в течение максимального времени (период между точками А и В). На рис. 1 показана также потребность в дальнейшем обучении, когда становится очевидным сокращение разрыва между красной и синей кривыми.

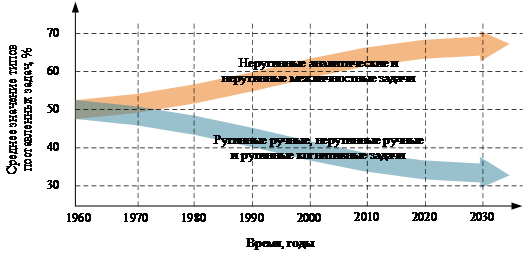

Шестое противоречие между рутинными и нерутинными навыками обучения в образовательных программах будущего. Роль первых стремительно возрастает и прогнозируется зафиксироваться на соотношении 65 к 35 % к 2030 году (рис. 2). Это обусловлено ростом нестандартных задач и увеличением неопределенности в быстро меняющемся мире. Можно сказать, что единственное, что постоянное – это непрерывные изменения.

Рис. 2 – Дифференциация потребности работодателей в навыках работников

Седьмое противоречие заключается в изменении роли преподавателя. Роль преподавателя – ученого, руководителя научной школы против роли помощника, навигатора в многообразии знаний. Второй вариант обусловлен повышением доступности знаний и их многообразии. Преподаватель – теоретик в новой модели уступает место преподавателю – фасилитатору, помогающему обучающемуся определиться в самостоятельном поиске знаний и его использовании.

Восьмое противоречие между студенческой средой и образовательной системой. Противоречие между учебной и внеучебной деятельностью. Противоречие обуславливает миграцию выпускников школ, которые тяготеют к крупным мегаполисам, повышающим возможности для самоопределения. Это подтверждается наличием корреляции между миграцией и соотношения уровня заработной платы регионов.

Система образования как основа устойчивого развития отраслей

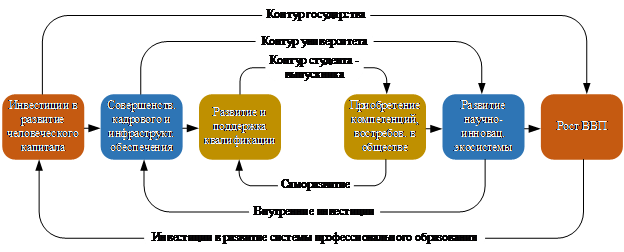

Совершенствование системы подготовки кадров является одним из инструментов интенсивного пути развития отраслей. Крупные корпорации (Российские железные дороги, Сбер, Газпром и др) уже пошли по пути инвестирования в развитие человеческого капитала. На рис. 3 показан пример отдачи инвестиций от совершенствования системы подготовки специалистов транспортной отрасли. Комплексные системы подготовки и повышения квалификации таких корпораций включают два основных механизма: внутренний и внешний, рассмотрим их.

Внешний – взаимодействие с образовательными организациями. Механизм распространяется на университеты, техникумы и колледжи, а также школы и включает в себя: инвестиции в развитие материально-технической базы образовательных организаций, инвестиции в подготовку кадров (гранты, стипендии, авторские классы, договоры об углубленной и расширенной подготовке), инвестиции в обучающихся (договоры о целевой подготовке), инвестиции в сотрудников образовательных организаций (стажировки и повышение квалификации за счет корпораций). Внешний механизм включает также участие в управлении образовательными организациями: вхождение в попечительские советы, совместное формирование кадрового резерва и др.

Внутренний – создание и развитие собственной сети образовательных организаций. Механизм включает формирование сети образовательных центров подготовки кадров и повышения квалификации: корпоративные университеты и их филиалы, учебные центры практической подготовки, региональные учебные центры на базе договоров франшизы, целевые зарубежные стажировки работников. Внутренний механизм включает также выстраивание и поддержание работы информационной системы развития персонала – кадровые образовательные порталы, доступ к корпоративной библиотеке.

Рис. 3 – Отдача инвестиций в развитие человеческого капитала транспортной отрасли

Реализация указанных механизмов позволяет обеспечить управление инвестициями в развитие человеческого капитала, которое имеет форму контура (рис. 3). Рис. 3 демонстрирует процесс улучшения параметров проектов и возникновения инфраструктурных эффектов на основе повышения качества подготовки специалистов и, как следствие, социально-экономических эффектов. Результатом этого является рост производительности, рост ВВП и бюджетных доходов, часть из которых направляются в виде новых инвестиций на развитие человеческого капитала.

Формирование замкнутого контура, описанного выше, является механизмом эффективного управления имеющимися ресурсами предприятий, что дает конкурентные преимущества последним и, как следствие, обеспечивает устойчивое развитие отрасли.

Новые возможности для системы развития человеческого капитала в XXI веке

Система развития человеческого капитала многослойна и имеет форму контура, обеспечивающего возврат инвестиций. На рис. 3 описан внешний государственный контур, куда включаются отрасли экономики, государственные и частные корпорации, регулирование деятельности которых осуществляет государство. На рис. 4 показаны два внутренних контура: контур университета и контур студента – выпускника университета.

Рис. 4 – Контуры отдачи инвестиций в развитие человеческого капитала

Контур университета подразумевает внутренние инвестиции в совершенствование кадрового и инфраструктурного обеспечения, что позволяет дать импульс для развития научно-инновационной экосистемы, являющейся основой университета инновационного, предпринимательского типа. Это залог устойчивого развития университета.

Контур студента предполагает приобретение компетенций, востребованных в обществе, позволяющие выпускнику быть востребованным на рынке труда. Контур предполагает собственные инвестиции в подготовку и повышение квалификации. Новые возможности открываются на основе формирования внутреннего запроса на обучение и включают многообразные информационные системы, государственные и частные программы, проекты, рассмотрим пять основных из них.

1. Карьерные порталы корпораций формируются, как комплексные системы, включающие базу знаний и систему проверки уровня знаний. Имеют удобный интерфейс, включающий версию для мобильных устройств. Позволяют приобрести новые компетенции и расширить существующие в различных областях знаний.

2. Проекты автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» - предназначены для учащихся, обучающихся, выпускников и специалистов из различных областей. Проекты позволяют реализовать проект, собрать команду и средства для реализации проекта. Проекты разнообразны и разнонаправленны: региональные, федеральные, международные, профессиональные, социальные, технические, коммерческие, инновационные и др.

3. Онлайн – платформы образования позволяют повысить квалификацию в предметной области и приобрести новые гуманитарные знания. Большинство сервисов позволяют бесплатно получить образование без получения сертификатов и удостоверений об обучении. Документы об образовании входят в, так называемый, платный пакет услуг.

4. Образовательный и профессиональный туризм – программы, позволяющие ознакомиться с будущими местами обучения и работы. Многие программы бесплатны и позволяют пройти стажировку на местах будущей работы. Интерес для работодателя и образовательной организации заключается в поиске и отборе талантливых сотрудников и студентов.

5. Системы отбора лидеров. Такие системы могут эффективно работать на федеральном, отраслевом, корпоративном уровнях и включают в себя наставничество по результатам отбора. Система обеспечивает включение в кадровый резерв, а наставничество позволяет обеспечить развитие в наиболее эффективном режиме «1 учитель +1 ученик».

Сочетание указанных механизмов наряду с традиционным получением образования предоставляют новые возможности для развития человеческого капитала в XXI веке.

Заключение

Акцентирование программы развития предприятий на системе развития человеческого капитала диктует необходимость перестраивания системы менеджмента. Основные принципы которой базируются на том, что человеческие ресурсы являются ключевым ресурсом компании. Основной задачей менеджмента является конфигурирование ресурсами для наиболее эффективного решения задач в быстроменяющихся условиях, что позволяет обеспечить конкурсные преимущества. Следует отметить, что программы развития человеческого капитала должна быть рассчитана на долгосрочный период реализации стратегии.

Основным принципом системы развития человеческого капитала является принцип инвестиционной целесообразности. Так, где отдача инвестиций не предполагается в краткосрочной и среднесрочной перспективе, инвестор может быть привлечен к управлению образовательной организацией, эффективная деятельность которой позволит обеспечить отдачу инвестиций в долгосрочной перспективе. Последний кейс принадлежит системе взаимодействия крупных государственных корпораций и вузов, в которой последние вводят представителей бизнеса в систему своего управления на уровне стратегического управления в виде членов попечительского и наблюдательного советов.

К принципам кадрового менеджмента, основанного на развитии человеческого капитала следует отнести: самоуправление и демократизацию процессов управления, важность развития персонала, повышения качества трудовой деятельности, профессионализация руководителей, внедрение инноваций в систему управления и трудовых функций.

Сценарные варианты развития образовательных организаций, как основы системы развития человеческого капитала раскрываются путем снятия описанных в статье противоречий. Решение их видится следующим: поиск баланса между массовым образованием и высоким качеством обучения на основе современных информационных систем; поиск баланса между традициями и инновационными методами и формами обучения; нацеленностью на рынок труда при формировании образовательных программ; поиску оптимальной доли «гуманитарного крыла» в профессиональных образовательных программах; приоритетом внутреннего запроса на обучение в профориентационной работе; увеличением доли нерутинных навыков в наиболее формируемых компетенций; поиске баланса между преподавателем – ученым и преподавателем – помощником в коллективе научно-педагогических работников; формирование сильной самостоятельной, инвестиционно-привлекательной студенческой среды.

References:

Aganbegyan A.G. (2017). Chelovecheskiy kapital i ego glavnaya sostavlyayushchaya - sfera «ekonomiki znaniy» kak osnovnoy istochnik sotsialno-ekonomicheskogo rosta [Human capital and its main component: the sphere of knowledge economy as the main source of socio-economic growth]. Economic strategies. 19 (3(145)). 66-79. (in Russian).

Andreeva L.Yu., Dzhemaev O.T. (2017). Vliyanie tsifrovoy ekonomiki na formirovanie novyh trendov na rossiyskom rynke truda [The influence digital economy on formation of new trends on the Russian labor market]. Public and Municipal Administration. Scientific notes. (3). 25-32. (in Russian). doi: 10.23394/2079-1690-2017-1-3-25-32.

Buzgalin A., Kolganov A. (2006). Chelovek, rynok i kapital v ekonomike XXI veka [Man, Market and Capital in the 21st Century Economy]. Voprosy Ekonomiki. (3). 125-141. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2006-3-125-141.

Garanin M.A. (2019). Ekonomicheskaya effektivnost obrazovatelnyh programmam [Economic effectiveness of educational programs]. Pravo i obrazovanie. (1). 44-54. (in Russian).

Garanin M.A. (2019). Model upravleniya universitetom kak tsentrom razvitiya kompetentsiy [The model of the university as a centre of competence development]. Creative Economy. 13 (1). 183-194. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.1.39667.

Garanin M.A. (2019). Otsenka kadrovogo potentsiala obrazovatelnyh programm [Assessment of personnel potential of educational programs]. Leadership and Management. 6 (3). 291-302. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.3.40955.

Garanin M.A. (2019). Transformatsiya universiteta v tsentr prostranstva vnedreniya innovatsiy [Transformation of the university into the center of the innovation space]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (3). 955-968. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.40957.

Garanin M.A. (2021). Strategic university management based on the theory of the resource concept Nuances: estudos sobre Educação. 32 (1). 021009.

Garanin M.A. (2022). Implementation of innovations in higher education institutions Política e Gestão Educacional. 26 022072. doi: 10.22633/rpge.v26iesp.2.16571.

Garanin M.A., Gorbunov D.V. (2018). Rol obrazovatelnoy programmy v universitete 4.0 [The role of the educational program at the university 4.0]. Creative Economy. 12 (12). 2017-2034. (in Russian). doi: 10.18334/ce.12.12.39666.

Garanin M.A., Krasnova E.A. (2021). Management Model of Innovative University Cham: Springer Nature.

Garanin M.A., Paulov P.A. (2019). Sovershenstvovanie sistemy otsenki effektivnosti deyatelnosti vysshego obrazovaniya [Improving the system of evaluating the performance of higher education]. Creative Economy. 13 (4). 761-772. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.4.40599.

Garanin M.A., Pervov P.A. (2018). Analiz rynka obrazovatelnyh uslug [Analysis of the educational services market] Transport Education. 99-104. (in Russian).

Khmeleva G.A. (2012). Chelovecheskiy kapital kak uslovie formirovaniya innovatsionnoy ekonomiki regiona [Human capital as a condition for the formation of an innovative regional economy] Samara: Samarskaya akademiya gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. (in Russian).

Konstantinovskiy D.L., Popova E.S. (2015). Molodezh, rynok truda i ekspansiya vysshego obrazovaniya [Youth, labor market and expansion of higher education]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (11(379)). 37-48. (in Russian).

Kuzminov Ya.I., Mau V.A., Grozovskiy B.V. i dr. (2013). Strategiya-2020: Novaya model rosta - novaya sotsialnaya politika [Strategy 2020: New Growth Model as New Social Policy] Moscow: Izdatelstvo Delo. (in Russian).

Levashov V.K. (2001). Ustoychivoe razvitie obshchestva: paradigma, modeli, strategiya [Sustainable Development of Society: Paradigm, Models, Strategy] Moscow: Academia. (in Russian).

Martsinkevich V.I. (2005). Investitsii v cheloveka: ekonomicheskaya nauka i rossiyskaya ekonomika [Investment into human capital: economic science and Russian economy]. World Economy and International Relations. (9). 29-39. (in Russian).

Mau V.A. (2012). Chelovecheskiy kapital: vyzovy dlya Rossii [Human capital: challenges for Russia]. Voprosy Ekonomiki. (7). 114-132. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2012-7-114-132.

Medvedev D.A. (2015). Novaya realnost: Rossiya i globalnye vyzovy [A new reality: Russia and global challenges]. Voprosy Ekonomiki. (10). 5-29. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2015-10-5-29.

Seliverstov V.E. (2013). Regionalnoe strategicheskoe planirovanie: ot metodologii k praktike [Regional Strategic Planning: From Methodology to Practice] Novosibirsk: Institut ekonomiki i organizatsii promyshlennogo proizvodstva SO RAN. (in Russian).

Ustinova K.A., Gubanova S.E., Leonidova G.V. (2015). Chelovecheskiy kapital v innovatsionnoy ekonomike [Human capital in the innovation economy] Vologda: Institut sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya territoriy RAN. (in Russian).

Zheleznov D.V., Garanin M.A. (2018). Model upravleniya obrazovatelnoy programmoy [Model of educational program management] Transport Education. 27-30. (in Russian).

Zheleznov D.V., Volov V.T., Garanin M.A. (2018). Kachestvo realizatsii osnovnyh professionalnyh obrazovatelnyh programm [The quality of the implementation of the basic professional educational programs]. Economics of education. (1(104)). 58-66. (in Russian).

Zubarevich N.V. (2010). Regiony Rossii: neravenstvo, krizis, modernizatsiya [Russia's Regions: Inequality, Crisis, Modernization] Moscow: Nezavisimyy institut sotsialnoy politiki. (in Russian).

Страница обновлена: 21.03.2025 в 03:54:56

Russia

Russia