Public policy and public-private partnership as a tool to support businesses and the public in a challenging economic environment: political economy analysis

Makarov I.N.1,2, Nekrasova E.A.1, Volkova O.A.3, Zhidkov N.S.4

1 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Russia

2 Череповецкий государственный университет

3 Липецкий металлургический колледж

4 Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Download PDF | Downloads: 15 | Citations: 3

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 2 (February 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50350704

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The research is devoted to the possibility of using public-private partnership as a tool for implementing the social responsibility of the state and corporations in difficult economic conditions. Theoretical approaches to solve the problem of implementing the functions of generating social and mixed benefits have been developed. Mechanisms similar to market mechanisms in open market economic systems were haken into account.

The article may be useful to specialists in public administration, public-private partnership, graduate students and undergraduates of economic and managerial sciences.

Keywords: public policy, social responsibility, corporate social responsibility, public-private partnership

JEL-classification: L32, M14, M21

Введение

В настоящее время хозяйственная система страны переживает достаточно сложный период, обусловленный совокупностью наложившихся внешних и внутренних факторов. К числу основных из них можно отнести последствия пандемии, начавшаяся и сломленная волна технологической трансформации экономики (причем как на глобальном, так и на национальном уровнях), жесткое внешнеэкономическое и политическое давление, глобальные климатические трансформации.

Соответственно, в столь сложных условиях, общество «призывает» «на помощь» механизмы государственной и корпоративной социальной ответственности.

Одним из инструментариев регуляции поведения частных компаний в развитой рыночной экономике выступает инструмент корпоративной социальной ответственности. При этом, существенной, неотъемлемой частью функционирования данного инструментария является имиджевый или репутационный механизм, прекрасно работающий в условиях демократической системы, развитого гражданского общества, спокойного политического ландшафта и отсутствия существенных турбулентных явлений в хозяйственной сфере.

В этих условиях, предполагающих существенный уровень турбулентности, очевидным решением является формирование механизмов, функционирующих на базе консолидации ресурсов государства и частного сектора экономики с формированием существенного синергетического эффекта, выраженного, главным образом, в значительной интенсивности генерации общественных и смешанных благ. Одним из подобных механизмов выступает государственно-частное партнерство.

Исследование проблематики развития экономики в условиях внешних ограничений и турбулентности траекторий роста встречается в работах Щепакина М.Б. [13], Макарова И.Н. [14], Караваевой И.В. [23], Льва М.Ю. [24]. В то же время проблематику государственно-частного партнерства и его роль в развитии хозяйственных систем затрагивает гораздо более широкий круг авторов [1 - 24], среди которого отдельно следует работы В.Г. Варнавского [25, 26], как одного из первых отечественных авторов постсовестской России, обратившегося к проблематике государственно-частного партнерства (ГЧП).

Целью данной работы является выявление и описание инструментария, позволяющего реализовать политику социальной ответственности государства и корпораций в сложившихся социально-экономических условиях.

Новизна работы состоит в выявлении связей между особенностями социальной политики государства, корпоративной социальной ответственностью и государственно-частным партнерством как инструментарием поддержки общества в условиях внешних ограничений.

Основная часть

Анализ государственно-частного партнёрства в качестве системы производства опекаемых благ и косвенного воздействия на развитие социально-экономических систем, прежде всего, посредством реализации крупных общественно-значимых социальных, инфраструктурных или научных проектов, и наличие внешних эффектов, возникающих в результате ее функционирования, включая социально-эколого-экономические эффекты, требует учета отраслевых особенностей функционирования ГЧП и его рассмотрения в рамках территориального с позиции пространственной экономической теории и отраслевого разреза.

Следовательно, мезоэкономический уровень анализа формирования и функционирования ГЧП-системы должен быть столь же необходим, как и ранее проведенный анализ на макроуровне и микроуровне.

Рассмотрим в рамках данного анализа основные функции, реализуемые ГЧП-системами на макроуровне и микроуровне.

На макроуровне:

- Формирование институциональной среды, обеспечивающей условия для функционирования и развития инновационной социально-ориентированной экономики потому, что это влияет на стратегическую конкурентоспособность государства.

- Создание материально-финансовой основы для выполнения государством своих функций. В состав этой функции нами была включена предпринимательская функция, поскольку наряду с налоговыми поступлениями, доход от деятельности предприятий, находящихся в государственной и смешанной собственности, составляет основу формирования государственного бюджета, являющегося источником финансирования органов, реализующих функции государства.

На мезоуровне:

- Осуществление распределения и перераспределения имеющихся ограниченных ресурсов с целью содействия осуществлению структурной перестройки экономики в соответствии с реалиями XXI века (включая межотраслевое и межрегиональное перераспределение).

- Создание оптимальных условий для формирования человеческого капитала государства и предотвращения его утери посредством эмиграции в страны с более высоким уровнем жизни, большей востребованностью высококвалифицированных специалистов, особенно обладающих идиосинкразическим знанием, что должно осуществляться, в первую очередь, путем проведения соответствующей социальной, образовательной, научно-технической и промышленной политики.

- Производство опекаемых благ.

При этом необходимо отдельно обратить внимание на такую функцию государства как функция проведения промышленной, региональной и социальной политики. Государственная функция проведения эффективной промышленной, региональной и социальной политики включает в себя задачи поддержания конкурентной среды, обеспечения общеэкономической стабильности, экономического роста территорий и страны в целом и преодоления кризисов, которые являются взаимосвязанными и частично могут быть решены посредством развития многоуровневой системы государственно-частного партнерства. При этом, количество уровней партнерства в экономической системы, схожей по своему структурному строению с таковой, имеющейся в нашей стране, должно быть не менее трех, включая микроуровень (уровень отдельных хозяйствующих субъектов), мезоуровень (уровень пространственно-территориального регулирования), макроуровень (уровень формирования основ всей экономической политики государства.

В соответствии с данным подходом, государственно-частное партнерство представляет собой особую трехуровневую систему взаимодействия субъектов государственного и частного секторов экономики, функционирующую на мезоуровне и микроуровне на принципах институционального равенства, наличия, обеспечения и реализации общих и частных интересов участников, формируемую с целью производства опекаемых благ в различных сферах деятельности, способствующих интенсификации социально-экономического развития территории реализации ГЧП-проектов на основе консолидации ограниченных ресурсов и перераспределения рисков участников партнерства в качестве которых выступают государство в лице федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и представителей бизнеса.

При рассмотрении модели взаимодействия государства и бизнеса на макроэкономическом уровне следует отметить, что с позиции системного подхода, совокупность действий государства по проведению различных составляющих национальной политики (региональной политики, научно-технической политики, образовательной политики, промышленной политики и иных составляющих) приводит к формированию единого вектора – равнодействующей различных видов политик, которую мы назовем «единая политика обеспечения национального развития», отражающей согласованность и, как следствие, общую эффективность различных видов политики, образуя или не образуя (в случае наличия существенных противоречий между компонентами различных политик) синергию совокупных действий государства как меритора и экономического агента.

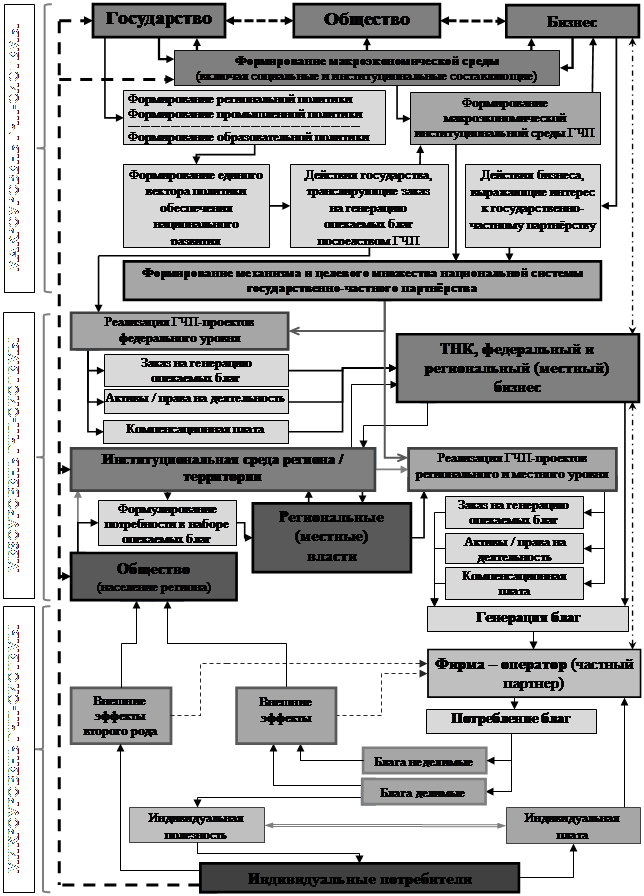

Анализ трехуровневой системы государственно-частного партнерства, представленной ниже (на рисунке 1) выявил, что в ГЧП-системе имеются следующие источники формирования синергетического эффекта:

Рис. 1. Концептуальная авторская модель трехуровневой национальной системы государственно-частного партнерства (составлено авторами)

1. Экономия бюджетных средств, возникающая вследствие большей эффективности государственно-частного партнерства по сравнению с функционированием организаций (предприятий) государственного сектора экономики или иных механизмов генерации опекаемых благ, а также при непосредственной государственной реализации проектов, предполагающих генерацию опекаемых благ.

2. Экономия частных средств, возникающая в рамках осуществления ГЧП-проекта, по сравнению с вариантом осуществления аналогичного проекта

частным инвестором на собственные средства и по собственной инициативе.

3. Экономия на транзакционных затратах при реализации проекта в рамках ГЧП-системы, возникающая вследствие более высокого уровня эффективности информационного взаимодействия частных партнеров и органов власти (при рассмотрении ГЧП в качестве способа координации хозяйствующих субъектов, позволяющего минимизировать транзакционные затраты), выступающих в качестве участников ГЧП-проекта, а также более высокая эффективность использования активов (по сравнению с вариантом государственного осуществления аналогичных проектов).

4. Возникновение предсказуемых и непредсказуемых внешних эффектов, получаемых вследствие потребления опекаемых благ, производимых в рамках осуществления проекта государственно-частного партнерства.

5. Повышение общего уровня благосостояния населения территории и, соответственно, появление новых возможностей для социально-экономического развития и ведения новых видов хозяйственной деятельности.

При этом наиболее явно данные источники формирования синергетического эффекта проявляются в такой самой в мировой практике распространенной форме государственно-частного партнерства (по международной классификации) как концессия.

Такое распространение концессий в мировой практике объясняется их следующими преимуществами:

- Долгосрочным многоцелевым характером возникающих отношений, который позволяет осуществлять стратегическое планирование деятельности как государству, так и частным концессионерам.

- Высоким уровнем свободы в принятии управленческих и административно-хозяйственных решений, которым обладает концессионер.

- Наличием у государственных органов власти достаточных возможностей для воздействия на концессионера в случае нарушения последним условий предоставленной концессии, общего законодательства или в случае такого изменения обстоятельств, при котором условия концессии или действия концессионера могут представлять угрозу или наносить ущерб интересам общества и государства.

- Защищенностью концессионера от произвола со стороны государства – в случае одностороннего (со стороны государства) порядка прекращения действия концессионного контракта, государство, как правило, выплачивает концессионеру компенсацию.

- Высокой жизнеспособностью концессионных проектов за счет перераспределения рисков между участниками.

Вместо заключения

В качестве завершающей части концептуального подхода к анализу государственно-частного партнерства, на наш взгляд, необходимо осветить проблематику, связанную с необходимостью разработки методики оценки эффекта синергии, возникающего в процессе государственно-частного партнерства.

Оценить эффект синергии, по нашему мнению, возможно с весьма высокой степенью приближенности, исходя из следующих соображений:

В случае, если проект мог быть реализован только посредством государственно-частного партнерства в качестве проявления синергетического эффекта следует считать саму возможность реализации данного проекта с учетом всех его последствий, которые представляется возможным оценить.

В случае же если проект может быть даже теоретически реализован усилиями государственного либо частного сектора экономики, при его оценке следует воспользоваться методом аналогий и учитывать:

1. Разницу в показателях внутренней эффективности реализации ГЧП-проекта по сравнению с аналогичным проектом в случае его осуществления только частным капиталом (представителями частного сектора экономики) или только за счет государственных средств.

2. Разницу в общем объеме капиталовложений, которые потребовались для реализации проекта на основе ГЧП и аналогичных проектов, осуществляемых только частным (или государственным) секторами экономики.

3. Общий объем произведенных опекаемых благ и объем произведенных благ на единицу капиталовложений в рамках проекта на основе государственно-частного партнерства и при альтернативных вариантах генерации опекаемых благ.

4. Общая отдача на капитал в финансовом выражении, с учетом таких показателей как чистый вторичный бюджетный денежный поток и индекс вторичной бюджетной налоговой рентабельности, которая была получена по результатам реализации проекта на основе ГЧП по сравнению с альтернативным вариантом реализации проекта исключительно за счет государственных средств.

5. Эффект (внутренний), выраженный в денежном выражении, получаемый от привлечения государственных средств по сравнению с альтернативным вариантом реализации проекта только за счет частных средств, рассчитываемый по формуле эффекта финансового рычага.

References:

Ablyazov T.Kh., Marusin A.V. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm razvitiya transportnoy infrastruktury v usloviyakh formirovaniya tsifrovoy ekonomiki [Public-private partnership as a mechanism of the development of transport infrastructure in the conditions of the formation of the digital economy]. Journal of International Economic Affairs. (2). 1271-1280. (in Russian).

Barbashina E.A. (2021). Rol gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v upravlenii protsessami innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Rossii [The role of public-private partnership in managing the processes of innovative development of the Russian economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 119-130. (in Russian).

Brovchak S.V., Smirnova A.A. i dr. (2022). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v finansovoy modeli sotsialnoy ekonomiki [Public-private partnership in the financial model of the social economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 1377-1392. (in Russian).

Bukhvald E.M. (2020). Pravovye osnovy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v usloviyakh realizatsii natsionalnyh proektov v Rossiyskoy Federatsii [The legal framework of public-private partnerships in the context of implementation of national projects in the Russian Federation]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (3). 503-516. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N. i dr. (2019). Sistemy interesov i protivorechiy uchastnikov gosudarstvenno-chastnogo partnerstv [System of interests and conflicts of participants of state-private partnership]. Journal of International Economic Affairs. (3). 2051-2060. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N. i dr. (2021). Dinamika, ekonomicheskie i pravovye osobennosti razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v regionakh Rossii [Dynamics, economic and legal particularities of the public-private partnership development in the Russian regions]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (9). 2189-2206. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N. i dr. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i kvazipartnerskie formy v innovatsionnom razvitii natsionalnoy promyshlennosti: institutsionalnyy analiz [Public-private partnership and quasi-partner forms in the innovative development of national industry: institutional analysis]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 1135-1150. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N. i dr. (2021). Teoreticheskiy bazis formirovaniya sinergeticheskikh effektov mezhotraslevyh proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva innovatsionnogo razvitiya proizvodstva [The theoretical basis of synergetic effects of intersectoral ppp projects for the innovative development of production]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 1093-1104. (in Russian).

Drobot E.V., Yarikova E.V. (2019). Institutsionalnyy analiz organizatsii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v realizatsii infrastrukturnyh proektov [Institutional analysis of public-private partnership in the implementation of infrastructure projects]. Journal of International Economic Affairs. (4). 2989-3000. (in Russian).

Gorgola E.V., Vorontsova Yu.V. i dr. (2020). Rol gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v obespechenii voenno-innovatsionnoy sfery finansovymi resursami [The role of public-private partnerships in the provision of military and innovation sphere financial resources]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (1). 125-138. (in Russian).

Karavaeva I.V., Kozlova S.V. (2020). Fenomen rasshireniya finansovoy samostoyatelnosti organov mestnogo upravleniya v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [The phenomenon of enhancing financial independence of the local government bodies in the conditions of mobilization economy]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). (in Russian).

Knyazev Yu.K. (2022). Novye vozmozhnosti gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v krizisnyy period [New opportunities for public-private partnership in times of crisis]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). (in Russian).

Kukina E.E., Makarov I.N. (2022). Nalogovo-byudzhetnoe regulirovanie territorialno-otraslevogo razvitiya v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Fiscal regulation of territorial and sectoral development in a mobilisation economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (8). (in Russian).

Lev M.Yu. (2022). Tsenovye faktory kak aktory determinatsii ekonomicheskoy bezopasnosti mobilizatsionnogo stsenariya [Price factors as factors determining the economic security of the mobilization scenario]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (2). (in Russian).

Makarov I.N. (2017). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sisteme finansovogo vzaimodeystviya gosudarstva i finansov korporatsiy kak instrument regulirovaniya ekonomicheskikh i sotsialnyh protsessov [Public-private partnership in a system of financial interaction between the state and corporate finances as a tool for regulation of economic and social processes]. Journal of International Economic Affairs. (1). (in Russian).

Makarov I.N., Spesivtsev V.A. i dr. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i interesy regionalnogo razvitiya: sistemno-institutsionalnyy analiz [Public-private partnership and the interests of regional development: a systematic institutional analysis]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). (in Russian).

Makarov I.N., Titova M.V. i dr. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sisteme instrumentov gosudarstvennogo upravleniya innovatsionno napravlennym ekonomicheskim razvitiem [Public-private partnership in the system of public management tools for innovative economic development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 815-826. (in Russian).

Mumba Zhak Kapansa (2019). Zarubezhnyy opyt primeneniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere obrashcheniya s proizvodstvennymi otkhodami [Foreign experience in the application of public-private partnership in the field of production waste management]. Journal of International Economic Affairs. (1). 235-244. (in Russian).

Nguen Tkhi Vin (2020). Ispolzovanie instrumentariya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva kak kriteriy effektivnosti privlecheniya investitsiy v ekspluatatsiyu pishchevoy infrastruktury [The public-private partnership tools as a criterion for the effectiveness of attracting investment in the food infrastructure]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (11). 2665-2680. (in Russian).

Safiullin M.R., Gafarov M.R. i dr. (2022). Importozameshchenie kak instrument obespecheniya ustoychivogo razvitiya ekonomiki v usloviyakh sistemnyh preobrazovaniy: regionalno-otraslevoy aspekt [Import substitution as a tool for ensuring sustainable economic development amidst systemic transformations: regional and sectoral aspect]. Journal of International Economic Affairs. (3). 407-432. (in Russian).

Schepakin M.B., Ilenkova K.M. (2022). Model upravleniya razvitiem roznichnoy torgovoy seti na osnove innovatsionnyh preobrazovaniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Model of the retailer management based on the innovative transformation in the mobilization economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (9). 2443-2462. (in Russian).

Tyurina Yu.G., Bartsits A.D. (2022). Sistematizatsiya vyzovov i riskov pri osushchestvlenii gosudarstvennoy finansovoy politiki v postkovidnoy ekonomike [Systematisation of challenges and risks of public financial policy in the post-Covid-19 economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 1851-1868. (in Russian).

Varnavskiy V.G. (2002). Kontsessionnye formy upravleniya gosudarstvennoy sobstvennostyu [Concessionary forms of public property management]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (4). 66 – 71. (in Russian).

Varnavskiy V.G. (2005). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v Evrope [Public-private partnerships in Europe]. Modern Europe. (2). 62 – 71. (in Russian).

Vavilina A.V., Kirillova O.Yu. i dr. (2019). Rol i perspektivy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v razvitii regionalnoy infrastruktury Rossii [The role and prospects of public-private partnerships in developing regional infrastructure in Russia]. Journal of International Economic Affairs. (2). 1255-1270. (in Russian).

Zhilkibaeva M.A. (2020). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v Kazakhstane: otsenka dinamiki, institutsionalnoe obespechenie, prioritety razvitiya [Public-private partnership in Kazakhstan: assessment of the dynamics, institutional support, development priorities]. Ekonomika Tsentralnoy Azii. (4). 311-328. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 20:57:12

Russia

Russia