The mechanism of Russian industrial policy in strategic planning system

Afanasyev A.A.1![]()

1 Институт Экономики РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 35 | Citations: 4

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 3 (March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50792803

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

The author of the article examines the essence of the mechanism of strategic planning of industrial development in Russia. Theoretical approaches to understanding the processes of public administration are analyzed. The stages of policy formation and implementation are identified. The system of strategic planning is characterized. The list of documents forming its basis in accordance with the allocated processes is given. The main provisions of key normative acts fixing strategic priorities and goals of industrial development of the country are determined. The author's vision of the stages of industrial policy in the strategic planning system based on the process approach is given. The substantiation of the need to update existing strategies in terms of goal-setting in connection with the adoption of a new strategic priority related to the achievement of technological sovereignty is given.

Keywords: industrial policy formation, industrial policy, theoretical and methodological foundations, strategic planning system, industrial policy instruments, technological sovereignty industrial policy

JEL-classification: L51, L52, O25

Введение

В процессе жизнедеятельности общества выделяется ряд ключевых объектов, требующих особого характера воздействия на них со стороны государства, а именно управления этими объектами в форме политики. Научное объяснение принципов, подходов, методов ее формирования и реализации становится предпосылкой возможности обеспечения со стороны государства устойчивой текущей жизнедеятельности и дальнейшего позитивного развития страны.

Исследование теории государственного управления на современном этапе нашли свое отражение в трудах отечественных исследователей Г.В. Атаманчука [1], Е.В.Охотского [2], М.Н.Кобзарь-Фроловой, Е.В.Виноградовой и др. [3].

С принятием в июне 2014 года закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в нашей стране был начат новый этап организации процессов планирования социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности. Проблемам стратегического планирования в современной России посвящены работы Е.М.Бухвальд [4] и др. Вопросы документального содержания стратегического планирования и их сопряжения нашли свое отражение в работах В.Ю.Корчака [5]. Исследованию проблем реализации национальных интересов посредством стратегического планирования были посвящены работы Е.Б. Ленчук [6], Ф.Г. Войтоловского, Д.Б. Кувалина [7]. На анализ существующей системы стратегического планирования и выработку предложений по ее совершенствованию направлены работы Г.Б.Клейнера [8], С. Ю.Глазьева [9], С. Д. Бодрунова [10], С.А.Братченко [11], Д.А.Афиногенова [12], И.В. Глазуновой [13], О.О.Смирновой [14] и др.

Стратегическое планирование как способ формирования политики направлено на достижение национальных интересов и защиту возможности их реализации. Проблемы соотнесения целей развития и обеспечения национальной безопасности нашли свое отражение в работах О.Б.Иванова [15], И.В.Манаховой [16], Д.В.Трошина [17] и др.

Государственные программы, содержащие планы мероприятий, являются инструментальной составляющей рассматриваемых стратегий. Вопросы методологического обеспечения их формирования нашли отражение в работах О.Б.Брагинского [18], М.А.Боровской [19] и др.

Вопросам стратегического планирования и оценки результатов реализации программ развития важнейшей части экономики - промышленности посвящены работы С.А.Толкачева [20], [21], В.Г. Фролова [22], Г.Б.Коровина [23], Н.П.Горидько [24] и др.

Исследованию проблем формирования и реализации промышленной политики в современной России, определения ее целей посвящены работы О.А.Романовой [25], Ю.В. Симачева, М.Г.Кузык [26] и др.

В силу особой важности промышленного производства для всех сфер жизнедеятельности, значимых изменений текущих реалий его функционирования представляются актуальными дальнейшие исследования проблем стратегического планирования промышленного развития в нашей стране.

В этой связи целью статьи становится характеристика механизма стратегического планирования промышленного развития России. Для чего последовательно решаются задачи: во-первых, рассмотрения теоретических основ государственного управления в аспекте применения процессного подхода к формированию и реализации государственной политики; во-вторых, раскрытия содержания системы стратегического планирования в России; в-третьих, характеристики механизма формирования промышленной политики в системе стратегического планирования России.

Авторская гипотеза состоит в том, что формирование промышленной политики России на современном этапе сопряжено с задействованием системы стратегического планирования.

Научная новизна работы непосредственно связана с поставленной целью и заключается в характеристике механизма стратегического планирования промышленного развития России.

Процессный подход к формированию и реализации государственной политики: теоретический аспект.

Проблемами государственного управления занимаются ученые самых разных отраслей знаний: философы, историки, правоведы, управленцы, политологи, социологи, экономисты, кибернетики и т.д. Использование различных, присущих соответствующим наукам методов познания, многоаспектно характеризует рассматриваемое сложное многомерное явление.

Большую работу в плане теоретического осмысления проблем теории государственного управления проделал Г.В.Атаманчук, который рассматривал его как осуществляемое через систему своих органов и должностных лиц целенаправленное, организующее и регулирующее воздействие государства на общественные процессы, поведение и деятельность людей. Для более точного отображения момента управления со стороны государства при реализации различных политик было предложено употребление термина «управляющее воздействие», т.е. реальное влияние на сознание и деятельность людей с целью сохранить ее характер или придать ей новое направление движения [1, c.27]. В этой связи подчеркивалось, что эта деятельность носит властный, легитимный характер, опирается на организованную силу общества, а государство как субъект управления является направляющей, ведущей стороной взаимодействия, определяющей процесс целевого развития объекта, на который направлено управляющее воздействие.

Необходимым и важнейшим элементом политики являются стратегические ориентиры. Их определение связано с деятельностью субъекта государственного управления, который подхватывая объективно существующие потребности общества, выражает соответствующие интересы. Впоследствии определяются цели и приоритеты, принимаются решения, на реализацию которых направляется деятельность профильных государственных органов для получения результатов, связанных с изначально осознанными потребностями. Можно с уверенностью сказать, что качество государственного управления зависит от того насколько получаемый в итоге всей совокупной рассматриваемой управленческой деятельности результат соответствует объективно существующим потребностям общества [27].

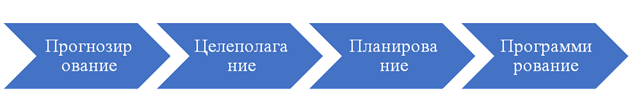

Рис.1. Последовательность процессов трансформации потребностей общества в практическую деятельность государственного управления по их обеспечению.

Источник: составлено автором по [1, c.90]

В общем виде политика представляет собой совокупность стратегических ориентиров, а также управленческую деятельность со стороны государства, направленную на их достижение. Таким образом исходным пунктом формирования политики, становится осознание (субъективизация) объективных потребностей общества, их формализация в виде соответствующих интересов (см. рис.1) [16, c.167]. Результатом этого процесса становится фиксация национальных интересов, представляющих собой объективно обусловленные (природой, историей, традицией, геополитическими реалиями, наличием или нехваткой ресурсов и т.д.) и субъективно осознанные (пользующиеся поддержкой в обществе, зафиксированные в доктринальных документах и т.д.) траектории устойчивой текущей жизнедеятельности и дальнейшего позитивного развития страны [28, 2381]. Определенные таким образом стратегические ориентиры становятся основой дальнейшего формирования политики.

Как уже было отмечено, реализация национальных интересов сопряжена, во-первых, с деятельностью по достижению соответствующих целей развития, а, во-вторых, с необходимостью постоянной защитой такой возможности со стороны государства. В этой связи формирование системы целей и приоритетов, определяемых в соответствии с национальными интересами, происходит по двум основным направлениям: социально-экономического развития и национальной безопасности [15, c.24].

Следующим звеном процессной цепи, определенной в рамках принятой методологии, становятся «решения», посредством которых цели закрепляются и транслируются в конкретные программы действий, распределяемые между структурными элементами субъекта политики. На их достижение направлено дальнейшее функционирование субъекта, непосредственно связанное с реализацией политики - осуществлением различных мероприятий, нацеленных на достижение планируемого результата, представляющего позитивные изменение в области первоначально осознанных потребностей.

Таким образом политика как особый вид управления может быть представлена в виде совокупности двух масштабных взаимосвязанных участков процессной цепи: ее формирования и реализации.

Формы, методы государственного управления, его содержание не являются чем-то раз и навсегда данным, они подвержены изменениям, в том числе и вследствие смены обстоятельств, определяющих необходимость его осуществления. Так, М.Н. Кобзарь-Фролова отмечала: «государство должно и обязано принимать на себя вызовы современности, обязано нести бремя защиты и обеспечения безопасности граждан, выполнять социальные обязательства, быть регулятором общественных отношений. При этом, исторически доказано, что на каждом этапе жизни общества требуется строго определенная мера управления и регулирования» [3, c.56].

Система стратегического планирования в Российской Федерации

Как уже отмечалось, с принятием в июне 2014 года закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», направленного на установление его правовых основ и координации участников был начат новый организационный этап стратегического планирования в нашей стране [7, с.50], [12, c.25]. «Данный федеральный закон является базовым нормативным правовым актом в области стратегического планирования, им определяются правовые и методологические основы системы функционирования стратегического планирования в Российской Федерации как системы» [13, c.179].

В этой связи следует отметить раскрытое в законе понятие «система стратегического планирования», под которым его разработчики обозначают «механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на основе принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения».

Таким образом система стратегического планирования направлена в том числе на организацию процесса разработки стратегий, обеспечивая единообразие подходов и принципов их формирования в различных сферах жизнедеятельности общества [4, c.43].

В этой связи представляется возможным использование такого понятия как «формирование политики в системе стратегического планирования», понимаемом как деятельность субъекта политики по закреплению приоритетов и управленческих планов государства в ключевых сферах жизнедеятельности общества с использованием механизма обеспечения согласованного взаимодействия участников данного процесса на основе принципов стратегического планирования.

В соответствии с рассматриваемым законом стратегическое планирование неразрывно сопрягается с обеспечением национальной безопасности Российской Федерации, ее устойчивым социально-экономическим развитием [29, с.45], [17, c.143]. Оно представляет собой деятельность участников стратегического планирования по прогнозированию, целеполаганию, планированию и программированию социально-экономического развития страны, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности.

Рис.2. Процессы стратегического планирования

Источник: составлено автором по [30]

Раскрывая суть выделяемых процессов в вышеупомянутом законе дается их краткая характеристика, а именно:

Прогнозирование понимается как деятельность по разработке научно обоснованных представлений об угрозах национальной безопасности Российской Федерации, о рисках социально-экономического развития, о его направлениях, результатах и показателях.

Целеполагание представляет собой определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России.

Планирование представляет собой деятельность по разработке и реализации основных направлений деятельности органов государственной власти, направленную на достижение целей и приоритетов развития, определенных в рамках процесса целеполагания.

Программирование заключается в деятельности по разработке и реализации государственных и муниципальных программ, ориентированной на достижение определенных в рамках процесса целеполагания целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [30].

Таким образом стратегическое планирование предполагает фиксацию целей и приоритетов (на основе анализа текущего состояния и угроз национальным интересам), исходя из которых осуществляется планирование основных направлений деятельности, разрабатываются программы для их достижения в соответствии с возможностями ресурсного и инструментального обеспечения.

Выделенные процессы составляют основу разработки документов стратегического планирования (см. таблицу 1).

Таблица 1. Перечень видов документов системы стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с реализуемым процессом и их наименования.

Источник: составлено автором на основе [30] [31].

|

Разрабатываемые

документы

|

Наименование

основополагающих нормативных документов

|

|

целеполагание

| |

|

1) ежегодное послание

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

2) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации; 3) стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 4) стратегия научно-технологического развития Российской Федерации; 5) отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации; 6) стратегия пространственного развития Российской Федерации; 7) стратегии социально-экономического развития макрорегионов. |

- Стратегия

национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ 02.07.2021 № 400);

- Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 (утв. Указом Президента РФ 13.05.2017 № 208); - Стратегия научно-технологического развития РФ (утв. Указом Президента РФ 01.12.2016 № 642); - Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 (утв. распоряжением Правительства РФ №207-р от 13.02.2019); - Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 (утв. Указом Президента РФ 16.01.2017 № 13); - Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства РФ № 1512-р от 6 июня 2020 г.); - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203) |

|

прогнозирование

| |

|

1) прогноз

научно-технологического развития Российской Федерации;

2) стратегический прогноз Российской Федерации; 3) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 4) бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период; 5) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период; |

- Прогноз научно-технологического

развития Российской Федерации до 2030 года (утв. Правительством РФ 03.01.2014);

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 (одобрен на заседании Правительства РФ 22.11.2018); - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годов (одобрен на заседании Правительства РФ 21.09.2021) |

|

планирование

и программирование

| |

|

1) основные

направления деятельности Правительства Российской Федерации;

2) государственные программы Российской Федерации, государственная программа вооружения и национальные проекты; 3) схемы территориального планирования Российской Федерации; 4) планы деятельности федеральных органов исполнительной власти. |

-

Единый план по достижению национальных целей

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до

2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р);

- Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 (утв. Председателем Правительства РФ 29.09.2018); |

Результатом формирования политики становится совокупность государственных программ Российской Федерации. Т.е. «документов стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» [32].

На данном этапе функционирования системы стратегического планирования отмечается необходимость ее совершенствования [5, c. 24], [8, c.6], [11, c.256]. В этой связи необходимо отметить Указ Президента России № 633 от 08.11.2021 г. «Об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». В соответствии с ним предусматривается установление циклов стратегического планирования, определяемых сроком полномочий Президента России. В этой связи этап, состоящий из процессов планирования и программирования, в ходе которого государственные органы власти разрабатывают программно-целевые документы в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности составляет шесть лет. Аналогичным образом регламентируется длительность этапа реализации документов стратегического планирования, на который также предусмотрен шестилетний период [31].

Механизм формирования промышленной политики в системе стратегического планирования России

Промышленная политика представляет собой неотъемлемую часть стратегии социально-экономического развития общества, ее формирование в нашей стране происходит с опорой на систему стратегического планирования, обеспечивающую согласованное взаимодействия всех его участников по выработке долгосрочных планов развития и обеспечения национальной безопасности.

Стратегические ориентиры как выраженное отношение государства к промышленности вообще составляют важную часть промышленной политики, представляя собой результат осознания объективно существующих потребностей общества в этой сфере [33]. Они формируют главный вектор, задающий основные направления соответствующих программ.

Так, в обновленной в 2021 году Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в качестве одного из национальных интересов определяется устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе, а среди стратегических национальных приоритетов упомянута экономическая безопасность, для целей достижения которой выделен значительный ряд задач, напрямую связанных с планируемыми изменениями в промышленности, в том числе: преодоление критической зависимости российской экономики от импорта технологий, оборудования и комплектующих за счет ускоренного внедрения передовых российских технологических разработок, локализации производства на территории России; укрепление достигнутых Российской Федерацией лидирующих позиций и конкурентных преимуществ в авиационной, судостроительной, ракетно-космической промышленности, двигателестроении, атомном энергопромышленном комплексе, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий; интенсивное технологическое обновление базовых секторов экономики (в том числе промышленности), форсированное развитие российского машиностроения, в том числе приборо- и станкостроения, приоритетное использование отечественной продукции при решении задач модернизации экономики и др.

В отмеченной ранее Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 №208 в качестве стратегической цели зафиксирована необходимость укрепления экономического суверенитета Российской Федерации. В числе важнейших инструментов упомянуты: преодоление критической зависимости от импортных поставок; обеспечение доступа к иностранным технологическим решениям; увеличение экспорта несырьевой продукции и т.д. Среди основных направлений государственной политики в рассматриваемой сфере выделено обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики. В этой связи был выделен ряд задач, таких как: комплексная модернизация производственно-технологической базы отраслей реального сектора экономики с учетом требований промышленной и экологической безопасности; обеспечение достаточного (безопасного) уровня технологической независимости национальной экономики, в первую очередь стратегически важных производств; создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных секторов экономики и т.д. [34]

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации закрепляются соответствующие приоритеты, среди которых: переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта и др. [35]

На определение стратегических ориентиров развития в сегменте, представленным цифровыми технологиями, направлены положения Стратегии развития информационного общества. В этой связи фиксируется в качестве национальной цели формирование экономики, в которой ключевым фактором производства являются цифровые технологии. Для ее достижения выделяется ряд задач, в том числе: увеличение за счет применения новых технологий объема несырьевого российского экспорта; повышение конкурентоспособности российских высокотехнологичных организаций на международном рынке и т.д. [36]

К перечню доктринальных документов следует также отнести два указа Президента РФ, являющихся логическим продолжением пакета «майских указов 2012 года». В Указе Президента РФ №204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024г» среди поручений Правительству России по обеспечению достижения национальных целей развития отмечено ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа, а также необходимость создания в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора [37]. В корректирующем его аналогичном документе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» №474 от 21.07.2020 зафиксированы цель добиться в ближайшее десятилетие роста экспорта несырьевых товаров на 70% [38].

Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года определяет основные направления государственной промышленной политики в отношении совокупности видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему производству и находящихся в сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В стратегии указано, что ее цель непосредственно обеспечивает достижение национальной цели развития - создания в обрабатывающей промышленности высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных квалифицированными кадрами, что составляло основу реализуемой промышленной политики [21, c.79]. Основными направлениями стратегии является решение следующих задач: 1) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов их общего числа; 2) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в промышленности благодаря увеличению затрат на внедрение цифровых технологий за счет всех источников до 5,1 процента создаваемой валовой добавленной стоимости; 3) вхождение Российской Федерации в число 5 крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности путем роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики темпами не ниже 5 процентов в год; 4) достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в размере 205 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения в размере 60 млрд. долларов США в год [39].

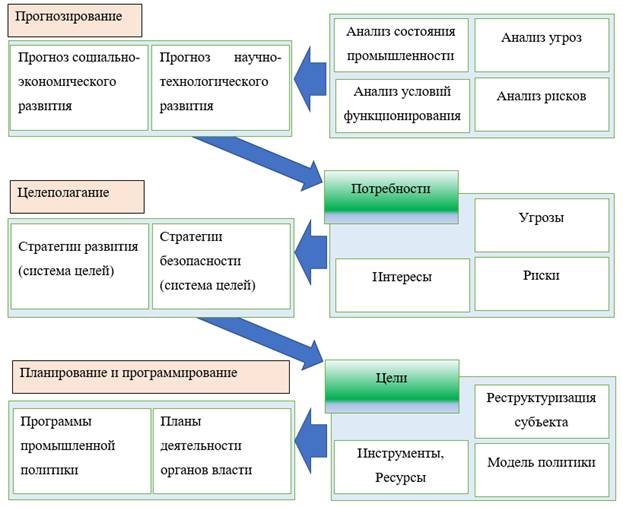

Результатом формирования промышленной политики в системе стратегического планирования становится закрепление стратегических приоритетов, целей и планов по их достижению (см.рис.2). При выборе способов достижения целей происходит опора на принцип управления рисками развития промышленности на основе матричного соотнесения параметров приоритетных отраслей промышленности и возможных инструментов промышленной политики.

Рис. 2. Механизм формирования промышленной политики в системе стратегического планирования

Источник: составлено автором

Так, например, Государственная программа «Развития промышленности и повышение ее конкурентоспособности» содержит 21 федеральный проект в том числе: развитие металлургии, промышленности редких и редкоземельных металлов, отрасли композитных и новых материалов, развитие легкой и текстильной промышленности, развитие производства средств производства и др. На ее реализацию в период 2022 – 2024 год было запланировано более 1,7 трл. рублей, а ее, в том числе: [40]

В программе указано, что она ориентирована на достижение цели «создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами», «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «цифровая трансформация», а также способствует достижению ряда других [41].

Заключение

Резюмируя материалы статьи представляется необходимым акцентировать следующие моменты. Промышленная политика представляет собой неотъемлемую часть стратегии социально-экономического развития общества. Механизм ее формирования, представляет собой последовательный процесс перевода осознанных потребностей общества в развитии промышленности, выраженных в форме соответствующих национальных интересов (стратегические ориентиры) в цели и направления деятельности государственных органов власти, планы действий, представленные соответствующими программами мероприятий, направленных на достижение проектного состояния промышленного комплекса страны.

Система стратегического планирования предусматривает обеспечение согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на всех этапах его осуществления. Одним из оснований решения о корректировке документов стратегического планирования является «возникновение новых угроз национальной безопасности, выявление рисков недостижения стратегических целей» [31], что особо актуально в текущей сложной геополитической обстановке.

Представляется, что в текущих реалиях, связанных с санкционным давлением [42, c.190], необходимостью обеспечения защищенности национальной экономической системы от деструктивного внешнего давления и принятием в этой связи нового приоритета развития нашей страны - стратегического курса на достижение технологического суверенитета, особо актуальной является задача по переосмысление закрепленных стратегических ориентиров промышленного развития и содержания реализуемых программ - формированию промышленной политики технологического суверенитета [43, c.3311].

References:

Afanasev A.A. (2022). Ob otsenke vliyaniya mezhdunarodnyh sanktsiy na usloviya funktsionirovaniya otechestvennoy promyshlennosti [Concerning the assessment of the impact of international sanctions on Russian industry]. Journal of international economic affairs. 12 (2). 179-194. (in Russian). doi: 10.18334/eo.12.2.114858.

Afanasev A.A. (2022). Teoretiko-metodologicheskie osnovy promyshlennoy politiki v predstavlenii vedushchikh ekonomicheskikh nauchnyh shkol [Theoretical and methodological foundations of industrial policy in the view of leading economic scientific schools]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (12). 3299-3316. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.12.116788.

Afanasev A.A. (2022). «Tekhnologicheskiy suverenitet» kak nauchnaya kategoriya v sisteme sovremennogo znaniya [Technological sovereignty as a scientific category in the contemporary knowledge system]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (9). 2377-2394. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.9.116243.

Afanasev A.A. (2022). Formirovanie ogranichenno otkrytoy ekonomiki suverennogo tipa v sovremennoy Rossii [Formation of a limited open economy of a sovereign type in modern Russia] Moscow: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Pervoe ekonomicheskoe izdatelstvo». (in Russian).

Afanasev A.A. (2023). Promyshlennost Rossii: tekushchee sostoyanie i usloviya formirovaniya [Russia's industry: current situation and conditions]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.116946.

Afanasev A.A. (2023). Subekty promyshlennoy politiki: sushchnost i sostav v sovremennoy Rossii [Subjects of industrial policy: essence and composition in modern Russia]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (2). (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.2.117052.

Afinogenov D.A., Kochemasova E.Yu.,Silvestrov S.N. (2019). Strategicheskoe planirovanie: problemy i resheniya [Strategic Planning: Problems and Solutions]. The world of new economy. 13 (2). 23-31. (in Russian).

Atamanchuk G.V., Atamanchuk G.V. (2004). Teoriya gosudarstvennogo upravleniya [Theory of Public Administration] Moscow: Omega-L. (in Russian).

Bodrunov S.D. (2021). Sovremennaya strategiya razvitiya trebuet povorota k planirovaniyu [Modern development strategy requires a turn to planning]. The Economic Revival of Russia. (3(69)). 5-13. (in Russian). doi: 10.37930/1990-9780-2021-3-69-5-13.

Braginskiy O.B., Tatevosyan G.M., Sedova S.V. (2017). Sovershenstvovanie gosudarstvennyh programm razvitiya [State development programs: ways to improve]. Economics and the Mathematical Methods. 53 (4). 3-12. (in Russian).

Bratchenko S.A. (2021). Kachestvo upravleniya i rezultativnost v praktike gosudarstvennogo upravleniya (na primere upravleniya gosudarstvennymi programmami) [Quality and effectiveness in state governance practice (examples of state programme management)]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 11 (10-1). 247-260. (in Russian). doi: 10.34670/AR.2021.15.53.029.

Bukhvald E.M. (2022). «Osnovy gosudarstvennoy politiki v sfere strategicheskogo planirovaniya»: nereshennye problemy [Inresolved issues of «public policy framework for strategic planning»]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (1). 32-49. (in Russian). doi: 10.52180/2073-6487_2022_1_32_49.

Frolov V.G., Kaminchenko D.I., Pavlova A.A. (2020). Otsenka sistemnyh effektov gosudarstvennyh programm promyshlennoy politiki v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Assessment of the systemic effects of state industrial policy programs in the digital economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (4). 1879-1892. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.111376.

Glazev S.Yu. (2020). O sozdanii sistem strategicheskogo planirovaniya i upravleniya nauchno-tekhnicheskim razvitiem [On the creation of systems of strategic planning and management of scientific and technological development]. Innovations. (2(256)). 14-23. (in Russian). doi: 10.26310/2071-3010.2020.256.2.002.

Glazunova I.V. (2021). Dokumenty strategicheskogo planirovaniya kak osnova vybora metodov administrativno-pravovogo regulirovaniya [Strategic planning documents as the basis for the choice of methods of administrative and legal regulation]. Aktualnye voprosy sovremennoy ekonomiki. (8). 174-183. (in Russian). doi: 10.34755/IROK.2021.30.60.049.

Goridko N.P., Panina A.G., Nedashkovskaya V.V. (2020). O realizatsii gosudarstvennoy programmy Rossiyskoy Federatsii «razvitie aviatsionnoy promyshlennosti» [On the implementation of the state program of the Russian Federation «development of the aviation industry»]. Drukerovskij vestnik. (6(38)). 50-58. (in Russian). doi: 10.17213/2312-6469-2020-6-50-58.

Ivanov O.B., Bukhvald E.M. (2020). Natsionalnaya bezopasnost v sisteme natsionalnyh tseley Rossii [National security in the system of national goals of Russia]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (6). 23-42. (in Russian). doi: 10.24411/2071-6435-2020-10051.

Kleyner G.B., Rybachuk M.A., Karpinskaya V.A. (2022). Strategicheskoe planirovanie i sistemnaya optimizatsiya natsionalnoy ekonomiki [Strategic planning and systemic optimization of the national economy]. Problems of forecasting. (3(192)). 6-15. (in Russian). doi: 10.47711/0868-6351-192-6-15.

Korchak V.Yu. (2020). Vzaimnaya uvyazka prognoznyh dokumentov strategicheskogo planirovaniya [The integration of the forecasting strategic planning documents]. Kompetentnost. (7). 19-25. (in Russian).

Korovin G.B. (2021). Rezultativnost gosudarstvennoy podderzhki obrabatyvayushchey promyshlennosti v industrialnyh regionakh RF [Efficiency of government support for the manufacturing sector in Russian industrial regions]. Economy of the region. 17 (4). 1256-1269. (in Russian). doi: 10.17059/ekon.reg.2021-4-15.

Lenchuk E.B. (2020). Strategicheskoe planirovanie v Rossii: problemy i puti resheniya [Strategic planning in russia: challenges and solution]. Innovations. (2(256)). 24-28. (in Russian). doi: 10.26310/2071-3010.2020.256.2.003.

Lenchuk E.B., Voytolovskiy F.G., Kuvalin D.B. (2020). Strategicheskoe planirovanie v gosudarstvennom upravlenii: opyt, vozmozhnosti i perspektivy [Strategic planning in public administration: experience, opportunities and prospects]. Problems of forecasting. (6(183)). 46-55. (in Russian). doi: 10.47711/0868-6351-183-46-55.

Monakhova I.V., Khrupina K.S. (2022). Znachenie strategicheskogo planirovaniya dlya obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [The significance of strategic planning for ensuring Russia’s economic security]. Voprosy politicheskoy ekonomii. (2). 164-179. (in Russian). doi: 10.5281/zenodo.6881575.

Okhotskiy E.V. (2008). Gosudarstvennoe upravlenie v sovremennoy Rossii [Public Administration in Modern Russia] Moscow: MGIMO(U) MID Rossii. (in Russian).

Romanova O.A., Ponomareva A.O. (2020). Promyshlennaya politika: novye realii, problemy formirovaniya i realizatsii [Industrial policy: new realities, formation and implementation issues]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 13 (2). 25-40. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2020.2.68.2.

Simachev Yu.V., Fedyunina A.A., Kuzyk M.G. (2022). Rossiyskaya promyshlennaya politika v usloviyakh transformatsii sistemy mirovogo proizvodstva i zhestkikh ogranicheniy [Russian industrial policy in the context of global production system transformation and severe constraints]. Voprosy Ekonomiki. (6). 5-25. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2022-6-5-25.

Smirnova O.O., Bocharova L.K., Belyaevskaya-Plotnik L.A., Bogdanova Yu.N. (2019). Kontseptualnye podkhody k formirovaniyu arkhitektury dokumentov strategicheskogo planirovaniya v Rossii [Conceptual approaches to the formation of architecture of documents of strategic planning in Russia]. MIR (Modernization. Innovation. Research). 10 (4). 440-456. (in Russian). doi: 10.18184/2079-4665.2019.10.4.440-456.

Tolkachev S.A., Teplyakov A.Yu. (2022). Strategicheskoe planirovanie i promyshlennaya politika na sovremennom etape tsiklicheskogo mirokhozyaystvennogo razvitiya [Strategic planning and industrial policy at the current stage of the cyclic world economic development]. Economic strategies. 24 (1(181)). 40-51. (in Russian). doi: 10.33917/es-1.181.2022.40-51.

Tolkachev S.A., Teplyakov A.Yu., Normova Yu.V. (2021). Planirovanie i promyshlennaya politika v epokhu perekhoda k NIO 2.0 [Planning and industrial policy in the age of transition to the new industrial society of the second generation]. The Economic Revival of Russia. (3(69)). 72-81. (in Russian). doi: 10.37930/1990-9780-2021-3-69-72-81.

Troshin D.V. (2021). Obespechenie bezopasnosti - surrogat upravleniya razvitiem [Security is a surrogate for development management]. Economics of Contemporary Russia. (1(92)). 134-145. (in Russian). doi: 10.33293/1609-1442-2021-1(92)-134-145.

Vinogradova E.V., Glazunova I.V., Grishkovets A.A., Zapolskiy S.V., Kobzar-Frolova M.N., Redkous V.M., Smorchkova L.N., Schukina T.V. (2021). Administrativno-pravovoe regulirovanie v sfere ekonomiki (sovremennye formy i metody) [Administrative and legal regulation in the field of economics (modern forms and methods)] Voronezh: Izdatelsko-poligraficheskiy tsentr «Nauchnaya kniga». (in Russian).

orovskaya M.A., Shevchenko I.K., Labutskaya E.I. (2011). Programmno-tselevoy podkhod k realizatsii promyshlennoy politiki v mnogourovnevoy ekonomike: instrumentarnyy aspekt [Program-targeted approach to the implementation of industrial policy in a multi-level economy: the instrumental aspect]. National interests: priorities and security. 7 (30(123)). 2-6. (in Russian).

Страница обновлена: 15.04.2025 в 21:35:01

Russia

Russia