Cyclical theory of economic development and its relevance for forecasting the Russian economy

Kabanov S.S.1, Frantseva-Kostenko E.E.1

1 Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 51 | Citations: 2

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 1 (January 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50353498

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

The authors of the article analyze the problem of economic cycles in the modern economy. The key aspects of Kondratieff theory of long waves and Schumpeter's theory of cyclic development are considered. The factors of long-term economic development are revealed. The tools for identifying long-term fluctuations of economic processes based on the analysis of time series by means of a nine-year moving average are studied. Based on retrospective statistical data, an analysis of the dynamics of economic development of the Russian Federation was carried out. Four economic cycles of different duration are identified; the reasons for economic ups and downs are substantiated. The prospects of applying the theory of long waves for long-term macroeconomic forecasting amidst uncertainty and regularly alternating recessions and booms in the Russian economy after its transition to a market-based mode of management are considered.

Keywords: economic cycle, long wave theory, economic conjuncture, macroeconomic forecasting, innovation

JEL-classification: E17, E32, Е37

Введение

В условиях макроэкономической нестабильности все больший интерес представляют теории прогнозирования макроэкономического развития. Все больше моделей, которые прогнозировали рост благосостояния и развитие на основе новых технологий показывают свою несостоятельность. В этой связи снова приобретает актуальность циклическая (волновая) теория изучения макроэкономической динамики.

Истоки теории «длинных волн» исходят к работам известного теоретика и методолога экономической науки Николая Дмитриевича Кондратьева (1892—1938) и американо-австрийского ученого Йозефа Шумпетера (1883-1950).

Период научной деятельности Н.Д. Кондратьева совпал с крайне тяжёлым этапом становления советского государства и реставрации экономик ряда европейских стран после Первой мировой войны, для которого была характерна глубокая неопределённость путей дальнейшего развития.

Наибольшее внимание научного сообщества при изучении теории Н.Д. Кондратьева привлечено к его докладу «Большие циклы конъюнктуры» [6] в котором он обосновывает существования «длинных волн конъюнктуры» продолжительностью в 48 – 50 лет. В своем анализе Кондратьев опирался на статистические показатели, опубликованные по экономике Англии, Германии, США, Франции за период с 1780 по 1925 г. Изучая макроэкономические данные в динамике российский ученый пришел к выводу, что периоды колебаний по различным показателям, таким как процент капитал, заработная плата и цены либо совпадают, либо различаются незначительно.

В 1939 будучи профессором Гарвардского университета американский экономист и социолог Й. Шумпетер (1883-1950) публикует свою работу «Бизнес-циклы: теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса» [33] в которой теория деловых циклов объединяется с теорией «длинных волн». На основании изучения уровня цен на товары и ресурсы, занятости, процентных ставок, индексов промышленного производства, инвестиций и других показателей по Англии и США он делает вывод, что каждый цикл Н.Д. Кондратьева продолжительностью в 55 лет, включает в себя несколько циклов Кл. Жюглара (7-11 лет), связанных с инвестициями в активную часть основных фондов, которые в свою очередь включают в себя несколько циклов Дж. Китчина (40 месяцев), связанных с колебаниями товарных запасов.

В 80-90-е годы 20 века теория «длинных волн» снова стала объектом споров между экономистами неомаркситского направления, Я. Ван Гельдерена [38] и С. Де Вольфа [18] о решающей роли процесса воспроизводства основного капитала в циклическом развитии, со сторонниками неошумпетерианства.

Развитие теории «длинных волн» в 20-21 веке связано с большим количеством научных исследований. Западные ученые Д. Ван Дайн [37], А. Клайнкнехт [24], У. Ростоу [32], Дж. Миллендорфер [29], Э. Скрепанти [34], С. Соломоу [35,36] , К. Перез-Перез [30], Дж. Голдстайн [23] основной задачей своих исследований ставили объяснение причин подъемов и спадов в теории «длинных циклов», а также выявление механизмов долгосрочного функционирования экономики.

Среди отечественных ученых сформировалось несколько направлений изучения долгосрочного развития экономики. Первое направление представлено работами Д.С. Львова [4] и С.Ю. Глазьева [4,5]. Данные ученые рассматривают развитие экономики в контексте последовательно сменяющихся технологических укладов.

Значительный интерес вызывает работа отечественных экономистов С.М. Меньшикова и Л.А. Клименко [9]. Авторами были представлены результаты длительной работы по изучению волн Кондратьева на фактическом материале по США, Японии и Великобритании. Анализ показателей производительности труда и капиталоотдачи позволил им утверждать, что «технические революции соответствуют периодам, когда производительность труда растёт быстрее, чем капиталовооружённость».

Также большую популярность в России в последние году получил комбинированный циклически-генетический подход. Наиболее подробно данный подход изложен в книге Ю. В. Яковца «Глобальные трансформации XXI века» [16]. Согласно данной концепции, все процессы динамики в обществе подвержены циклическим колебаниям, при этом правомерно выделение «трансформационных циклов». Описывая процесс трансформаций, авторы проводят параллель между генетическими закономерностями и экономическими процессами, используя в новом контексте понятия «наследственность» и «естественный отбор». При трансформации в рамках одной системы должны сохраняться наследственные составляющие её генотипа. Иными словами, при переходе от одной системы к другой сохраняется лишь наследственное ядро надсистемы, но очищенное от устаревших элементов и обогащённое новыми адаптированными элементами.

Несмотря на большое количество научных работ по тематике долгосрочного экономического развития, очень мало внимания уделяется изучению особенностей применения теории «длинных волн» для макроэкономического прогнозирования. Целью нашего исследования является изучение экономического развития России за долгосрочный период с 1885 по 2022 гг. с целью выявление «длинных волн» в экономической динамике.

Научная новизна нашего исследования заключается в совершенствовании теоретических и методических подходов к изучению проблем долгосрочного макроэкономического прогнозирования. Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования усовершенствованных методик макропрогнозирования для целей составления прогноза социально-экономического развития России.

Методика исследования экономических циклов

В процессе построения своей теории Н.Д. Кондратьев определяет такое важное понятие как «экономическая конъюнктура». В классическом понимании под «конъюнктурой» понимались колебания спроса, предложения и цен на мировом рынке. Кондратьев трактовал конъюнктуру как «волновую» динамику или чередующиеся спады и подъемы в экономике.

Вполне справедливо Кондратьев отметил отраслевые особенности экономической динамики. Для этих целей он ввел понятие «дифференциальной конъюнктуры», которая представляет собой отношение между точками, которые характеризуют положение на «кривой конъюнктуры» тех или иных отраслей.

Н.Д. Кондратьев видел следующие причины экономических циклов [6]:

1. Изменения в технике и технологии производства. Именно он впервые выдвинул гипотезу о том, что на повышательной волне длинного цикла происходит распространение продуктовых и технологических инноваций, ряд из которых приводит к появлению новых отраслей или реорганизации крупных производств. К примеру, повышательной волне второго Кондратьевского цикла согласно соответствует 18 основных изобретений, а также развитие морского транспорта и возрастание добычи золота, а началу третьей уже 24 изобретения.

2. Социальные потрясения и революции. Понижательная стадия волны каждого Кондратьевского цикла соответствует глубоким социальным потрясениям, революциям войнам. С одной стороны это обусловлено тем, что в тяжелые исторические периоды происходит обрушение экономики и резкое падение макроэкономических показателей, с другой стороны цикличность социальных потрясений зачастую обусловлена необходимостью формирования новых механизмов управления и хозяйствования.

3. Депрессия в сельском хозяйстве на фазе понижательной волны. Эта причина имела большое значения до индустриализации, когда сельское хозяйство являлось системообразующей отраслью. После 30-х годов 20 века динамика сельского хозяйства перестала рассматриваться как определяющий развитие макроэкономический параметр.

Модель Кондратьева получила большую популярность за рубежом благодаря Й.Шумпетеру. В своей работе «Теория экономического развития», опубликованной в 1912 году, он изложил свои представления о «большом цикле конъюнктуры». Свои рассуждения Шумпетер строит весьма пространно, анализируя факты из общественной жизни с последующей их оценкой, но ряд основных постулатов являются сквозными [15]:

1. Развитие в экономике рассматривается как изменение хозяйственного кругооборота, которые экономика сама порождает, но оно не объясняется чисто экономическим эндогенным механизмом.

2. События, которые происходят в социальном мире взаимовлияют друг на друга, т. е. в социальных науках, к которым он приписывал и экономику, приходится иметь дело с «клубком влияний – взаимосвязей и взаимозависимостей».

3. В развитии существует преемственность, то есть все, что создано предыдущими поколениями создает предпосылки для развития последующим поколениям.

4. Центральным экономическим субъектом является предприниматель-новатор, функция которого состоит в том, «чтобы соединять, комбинировать факторы производства», с целью получения «новых комбинаций» [1].

5. Колебания конъюнктуры связаны со стремлением экономической системы к состоянию равновесия. После выхода системы из равновесия на фазе экономического «подъёма» формируются предпосылки для возникновения процесса «депрессии», который ведёт к состоянию нового равновесия.

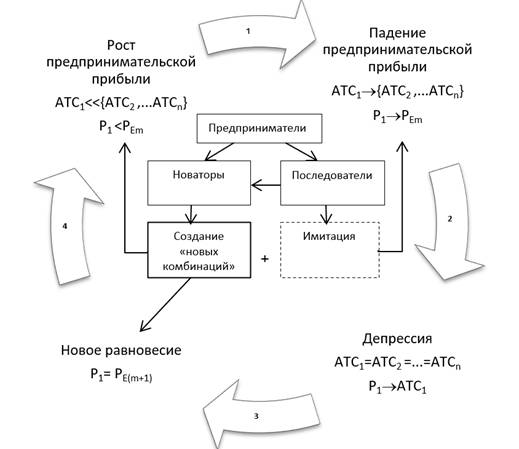

Для обозначения «циклов конъюнктуры» Шумпетер ввёл понятие «бизнес - циклов» или «деловых циклов». В последствии они стали использоваться фактически всеми зарубежными исследователями конъюнктуры немаркситского направления. Деловой цикл Шумпетера коротко можно описать следующей схемой (рис.1)

Примечание – Обозначения:

ATC1 – средние общие издержки предпринимателя-новатора

ATC2,…, ATCn – средние общие издержки других компаний, присутствующих на рынке

P1 – цена предпринимателя-новатора

PEm–равновесная цена на рынке

PE(m+1)–равновесная цена на рынке после появления на рынке предпринимателей-последователей (PE(m+1)< PEm)

Источник: Составлено автором по результатам исследования

Рис. 1. Схема делового цикла Й. Шумпетера.

Ведущая роль в развитии по Шумпетеру принадлежит предпринимателям, внедряющим инновации (новаторам). С точки зрения австрийского экономиста предприниматель получает прибыль, когда его валовые издержки производства на единицу продукции (ATC) значительно ниже, чем у конкурентов, а цена ниже равновесной, то есть в данном случае имеется не простая разница между выручкой и затратами, а сверхприбыль, полученная от экономии на издержках.

По прошествии определённого периода времени на рынке увеличивается число последователей первого предпринимателя-новатора, которые начинают имитировать нововведение, в результате чего происходит «полная реорганизация отрасли» и он теряет своё преимущество по издержкам, «предпринимательская прибыль» падает, а цена сравнивается с издержками.

Таким образом деловой цикл предполагает развитие как стремление от одного равновесного состояния в отрасли к новому равновесию. Шумпетер вводит понятие «депрессии», которое характеризуется тем, что предприятия начинают производит по ценам, едва покрывающим общие издержки производства [15, с. 420].

Выход из «депрессии» возможен, только в том случае, когда нововведения снова вызовут отклонения от уже установившегося нового равновесия.

Шумпетер развивает идею Н. Кондратьева о кластировании нововведений в начале повышательной волны длинного цикла. Значительное внимание Шумпетер уделил роли развивающегося авиастроения, производства синтетических и органических материалов именно эти производства по его логике должны были соответствовать четвёртой волне Кондратьевского цикла.

Основным ограничением теории Шумпетера является её замкнутость на сфере малого предпринимательства, в своих трудах он неоднократно выражает негативное отношение к крупному бизнесу. Также австрийским экономистом недооценивается роль государства и монополий, что справедливо отмечает Р.М. Нуреев в своей монографии по истории институционализма [12]. Очевидно, что экономия на средних валовых издержках возможна не только при внедрении инновации, снижающих материальные и трудовые затраты, но и в результате расширения масштабов производства («эффект масштаба»). Методология Шумпетера с одной стороны заведомо нивелирует роль крупных корпораций в научно-техническом развитии, а с другой стороны исключает влияние инноваций на формирование монополий, то есть обращает исследователей к рынку совершенной конкуренции.

Несмотря на определённые ограничения «инновационная» теория Й. Шумпетера является серьёзным вкладом в изучение длительных колебаний конъюнктуры.

В современных зарубежных теориях нет единого мнения относительно причин экономических циклов. Одни исследователи пытаются объяснить длинные волны внутренним эндогенным механизмом, другие внешними экзогенными факторами. Также нет единого мнения о факторах, влияющих на экономическое развитие, в верхней и нижней точке экономического цикла (см. табл.1).

Таблица.1. Зарубежные исследования «длинных волн конъюнктуры».

|

Экономист

|

Внутренний эндогенный механизм

|

Эндогенное объяснение

«длинных волн»

|

Экзогенные факторы

|

Экзогенное объяснение

«длинных волн»

| ||

|

Верхняя точка

|

Нижняя точка

|

Верхняя точка

|

Нижняя точка

| |||

|

Д. Ван Дайн [37]

(1979) |

+

|

+

|

Колебания инвестиций в инфраструктуру

|

-

|

-

|

-

|

|

Э. Мандель [25] (1980)

|

+

|

-

|

Изменение в производительных силах

|

-

|

+

|

Случайные факторы

|

|

А. Клайнкнехт [24]

(1987) |

+

|

-

|

Сдвиг от «инвестиций в продукты» к «инвестициям в технологии».

|

-

|

-

|

-

|

|

Д.М. Гордон [21] (1989)

|

-

|

-

|

-

|

+

|

+

|

Социально-политические факторы

|

|

Джей Форрестер [20] (1975)

Беликов А.Ю. [2] (2020) |

+

|

+

|

Запаздывания и перепроизводство в капитальном секторе

|

-

|

-

|

-

|

|

У. Ростоу [32]

(1980) |

+

|

-

|

Колебания цен на сырьё и сельскохозяйственную продукцию.

|

-

|

-

|

-

|

|

Б. Берри [17]

(1988) |

+

|

-

|

Общий рост цен (4-я волна)

|

-

|

+

|

Войны и социальные потрясения (с1-й по 3-ю)

|

|

Й. Дельбеке, Е. Шэккорт [19]

(1984) Матризаев Б.Д. [8] (2019) Суворова Е.Ю. [14] (2021) |

+

|

+

|

|

+

|

+

|

Материальные факторы, интегрированные с

монетарными, ценовыми и социальными |

|

Дж. Миллендорфер [29], Э. Скрепанти [34], Дж. Голдстайн [23] и др.

(1980-1990) |

-

|

-

|

-

|

+

|

+

|

Психологические. Политические, этнические, военные и др. факторы

|

|

К. Перес-Перес [30] (2002)

Новиков И.А. [11] (2022) Басовская Е.Н. [1] (2022) |

+

|

+

|

|

+

|

+

|

Взаимодействие технико-экономического и институционального цикла

|

Источник: Составлено автором по результатам исследования

Если обобщить все точки зрения по экономическим циклам, то закономерности в динамике отдельных показателей не подтверждают существования длительных колебаний в конъюнктуре в целом, но, с другой стороны, указывают на важную роль технологических инноваций на рост производительности труда.

В конце 80-х начале 90-х годов в зарубежной науке линейная волнообразная модель длинного цикла постепенно вытеснялась дискретной моделью и эволюционным подходом. Многие экономисты стали высказывать сомнения относительно существования «длинных волн». Здесь следует отметить Н. Розенберга, К. Фричтака [31], С. Соломоу [35,36] и других исследователей из Стэндфорского университета, проявлявших интерес к теориям Кондратьева и Шумпетера с точки зрения точности аппроксимации эмпирических данных и объяснения переломных точек каждой «волны конъюнктуры», а также Эдварда Д. Мэнсфилда [27] из Пенсильванского университета, сделавшего вывод о высокой роли мировых войн в экономической динамике, которые, по его мнению, и вызвали необычные колебания цен в длительном периоде.

Прогноз экономического развития России на основе теории длинных волн

Анализ экономического развития России с использованием теории длинных волн осложнен выбором показателей, отражающих колебания конъюнетуры в долгосрочном периоде. Достоверные и соспоставимые статистические данные по ценам за длительный период (продолжительностью более 100 лет) фактически отсутствуют. Однако возможным оказалось собрать данные о динамике ВВП (национального дохода) России с 1885 года. Источниками данных послужили работы Маркевича А. и Харрисона М. [28], А.Г. Виноградова [3], И.Кушнира [7], статистика Росстата [10], Гронингенского университета [26], МВФ [39].

Используя методику Н.Д. Кондратьева для выявления «длинных волн» нами была выделена циклическая составляющая во временных рядах по ВВП. Для расчетов использовалась 9-летняя скользящая средняя:

(1)

(1)

где yt — скользящая средняя для периода времени t

2k + 1 — длина интервала сглаживания.

Результаты сглаживания временного ряда скользящей средней представлены на рис. 2.

Источник: Составлено автором на основе данных [3, 7,10,26, 28, 39]

Рис. 1. Долгосрочный прогноз ВВП России до 2026 года.

На основании изучения динамики ВВП (национального дохода) России (СССР) с 1885 по 2026 год на основе скользящей средней можно выделить 4 длинных цикла, отличающихся по продолжительности.

I волна (1886-1922). Первый цикл продолжительностью в 37 лет вошел на повышательную стадию в середине 90-х годов XIX века. После экономического кризиса, вызванного неурожаями 1891 года и пандемиями холеры и тифа 1892 в России была проведены реформы, идеологом которых был С.Ю. Витте. В стране был введен золотой стандарт, было положено начало индустриализации, протяженность железнодорожных путей возросла до 60 тысяч километров. Доля России в мировом промышленном производстве к 1913 возросла до 5% [13]. Однако с 1917 г. после революционных потрясений и гражданской войны российская экономика вошла на понижательную волну экономического цикла.

II волна (1923-1949). Второй экономический цикл продолжительностью в 27 лет достигает своего пика с 1928 по 1937 гг. в период реализации двух пятилетних планов по индустриализации, утвержденных XVI и XVII съездом ВКП (б). Этот период характеризуется урбанизацией, ростом промышленного производство на новой индустриальной базе, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, строительство железнодорожных магистралей. С 1938 г. вторая волна вошла в понижательную стадию, которая закончилась отечественной войной 1941-1945 гг. и послевоенным кризисом.

III волна (1950-1998). Третья волна отличается большой продолжительностью в 49 лет. К 1952 г. экономика СССР преодолела последствия военных потрясений и стала показать уверенный и медленный рост. При этом окончательно утвердился командно-административный способ хозяйствования, и усилия направлялись прежде всего на экстенсивное экономическое развитие. Анализ данных по экономике СССР с 1964 по 1982 гг., публикуемых Гроненгенским университетом, показывает, что советская экономика показывала рост в среднем на 5-6% в год [26]. В этот период фактически отсутствуют резкие скачки или спады в экономической конъюнктуре. Экономический цикл перешел на стадию спада лишь в 1991 г. после распада СССР и достиг своей нижней точки в 1998 г., когда произошел дефолт и глубокий экономический кризис.

IV волна (1999-н.в). Четвертый экономический цикл достиг своего пика в 2007 году, после восстановления российской экономики и реформ начала 2000 – х годов. Однако фаза роста была прервана мировым финансовым кризисом 2008 года, последствия которого Россия ощутила в 2009 году. С 2010 г. экономический рост носит уже умеренный характер. В 2019-2020 гг. отрицательное влияние на российскую экономику оказала пандемия COVID-19, а в 2022 г. ситуация на Украине и экономические санкции. Четвертый экономический цикл еще не завершен, а частое чередование спадов и подъемов в российской экономике осложняет выделение циклической составляющей посредством скользящей средней.

Заключение.

Использование методики Н.Д. Кондратьева позволило выделить в нашем исследовании 3 экономических цикла различной продолжительности. Особенностью долгосрочных колебаний российской экономики является многообразие причин подъемов и спадов. Для каждого исторического периода они свои. Каждый из циклов заканчивается серьезными потрясениями для страны и экономики, после преодоления которых начинается каждый последующий цикл. Стоит отметить, что выборка статистических данных достаточно неоднородна, фактически отсутствуют данные об экономическом развитии СССР в период отечественной войны и в послевоенное время с 1940 по 1950. Также осложняют анализ чередующиеся подъемы и спады в экономике России после 2008-2009 года.

Теория циклического развития хорошо подходит для теоретического анализа и интерпретации тех или иных событий в экономике, но не позволит добиться точно прогноза, так как требует уточнения и проверки на статистических данных в течение очень длительного периода времени.

[1] Под «новой комбинацией» Шумпетер понимал, то, что в настоящее время понимают под технологическими, маркетинговыми и организационными инновациями, причём его формулировки очень близки к тем, которые закреплены в официальных документах. В «Руководстве Осло» особо подчёркивается огромное влияние Й. Шумпетера на становление теории инноваций.

References:

Long Waves of Capitalist Development: The Marxist Interpretation (1980).

Basovskaya E.N., Basovskiy L.E. (2022). Tsikly Kondrateva v ekonomike Indii i Kitaya [Kondratieff cycles in the economy of India and China]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika. (5). 13-17. (in Russian).

Belikov A.Yu., Kuzmina Z.S., Belikov I.A. (2020). K voprosu o prognozirovanii ekonomicheskikh tsiklov Kondrateva [The forecasting of economic Kondratieff cycles]. Journal of international economic affairs. 10 (1). 121-134. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.1.100022.

Berry B.J. (1988). The clocks that time development

Delbeke J., Scokkaert E. (1985). The interaction of investment and debt in the long wave

Forrester Jay W. (1976). Business Structure, Economic Cycles and National Policy Business Economics. (1). 13-24.

Glazev S.Yu., Lvov D.S.,Fetisov G.G. (1992). Evolyutsiya tekhniko-ekonomicheskikh sistem: vozmozhnosti i granitsy tsentralizovannogo regulirovaniya [Evolution of technical and economic systems: opportunities and boundaries of centralized regulation] (in Russian).

Glazev S.Yu., Mityaev D.A., Tolkachev S.A., Ayrapetyan M.S. (2022). Tsiklicheskie zakonomernosti razvitiya tekhnologicheskikh i mirokhozyaystvennyh ukladov [Cyclical patterns of development of technological and world economic structures] (in Russian).

Gordon D.M. (1986). What makes epochs? A comparative analysis of technological and social explanations of long economic swings

Harrison M. (2002). Accounting for War Soviet Production, Employment, and the Defence Burden, 1940–1945

Kleinknecht A. (1990). Innovation Cycles: Problems of Theory

Kondratev N.D., Yakovets Yu.V., Abalkin L.I. (2002). Bolshie tsikly konyunktury i teoriya predvideniya [Large cycles of conjuncture and the theory of foresight] (in Russian).

Maddison Historical GDP DataThe University of Groningen. Retrieved November 30, 2022, from https://www.rug.nl/ggdc/historical development/maddison/

Mansfield Edward D. (1988). The Distribution of wars Over Come? World Politics. (41(1)). 21-51.

Markevich A., Harrison M. (2011). Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income 1913 to 1928 Journal of Economic History. (3). 672-703.

Matrizaev B.D. (2019). Issledovanie osobennostey protsiklicheskoy dinamiki investitsiy v nauchno-tekhnologicheskoe i innovatsionnoe razvitie ekonomiki na primere stran s «dogonyayushchey» modelyu [Research of the peculiarities of procyclical dynamics of investment in scientific-technological and innovative economy's development on the example of the catching-up countries]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (3). 693-708. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.41055.

Menshikov S.M., Klimenko L.A. (1989). Dlinnye volny v ekonomike. Kogda obshchestvo menyaet kozhu [Long waves in the economy. When society changes its skin] (in Russian).

Milendorfer J. (1985). Long waves in a lager context

Novikov I.A. (2022). Ekonomicheskie tsikly v ramkakh promyshlennyh revolyutsiy (58-letniy krizisnyy tsikl) [Economic cycles within the industrial revolutions (58-year crisis cycle)]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (4). 53-56. (in Russian).

Nureev R.M. (2010). Ocherki po istorii institutsionalizma [Essays on the History of Institutionalism] (in Russian).

Perez-Perez Carlota. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital Cheltenham

Rosenberg N., Frischtak C. R. (1983). Long Waves and Economic Growth: A Critical Appraisal

Rostow W. W. (1980). Why the Poor Get Richer and the Rich Slow Down

Schumpeter Joseph A. (1939). Business Cycles

Screpanti E. (1984). Long economic cycles and recurring proletarian insurgencies Review. (3). 509-548.

Shumpeter Y. A. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy] (in Russian).

Solomou S. (1986). Innovation clusters and Kondratieff long waves in economic growth Cambridge Journal of Economics. 10 (2). 101-112.

Solomou S. (1998). Economic Cycles: Long Cycles and Business Cycles since 1870

Suvorova E.Yu. (2021). Ekonomicheskie tsikly Kondrateva kak metodologicheskaya osnova analiza krizisa 2008 goda v Rossii [Kondratieff waves as a methodological framework of analysis of economic crisis in Russia in 2008]. Uchet i kontrol. (12). 38-44. (in Russian).

Vinogradov A.G. (2015). Narodnoe khozyaystvo Rossii i SSSR s drevneyshikh vremen po nastoyashchee vremya [The national economy of Russia and the USSR from ancient times to the present] (in Russian).

Yakovets Yu.V. (2011). Globalnye ekonomicheskie transformatsii XXI veka [Global economic transformations of the 21st century] (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 03:01:31

Russia

Russia