Particularities of innovative industrial development in the Republic of Tajikistan

Dzhurabaev G.Dzh.1, Mukimova N.R.2![]()

1 Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана

2 Таджикский технический университет им. акад. М.С. Осими

Download PDF | Downloads: 58

Journal paper

Journal of Central Asia Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 6, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50405939

Abstract:

In modern conditions, innovation and innovative development have become of great importance for the successful economic activity of enterprises and the economic growth of the country as a whole, acting as the main component of a successful strategy and competitive advantages. The wide popularity of research in the field of innovations and inventions since the end of the 20th century became the reason for the appearance of a large number of scientific articles devoted to the innovative development of industry. According to Russian and foreign citation databases, over 60% of all scientific works of the 20th-21st centuries containing the phrase "innovative development of industry" have been published in the last 11 years.

The article reveals scientific approaches to the study of the concept of "innovation". The authors' classification of innovations from the perspective of innovative development of industry is suggested.

The concept, essence and eight signs of innovative development of industry are considered. In order to ensure the innovative development of the industry in the Republic of Tajikistan and achieve sustainable growth of its economy, taking into account national security, scientific approaches to activate extensive and intensive innovations should be developed.

Keywords: innovative development, innovation, industry, classification, signs, scientific and technological progress, innovative security, strategy, investment

Введение

Проблема сырьевой направленности экономики Республики Таджикистан (РТ) и переход к инновационно ориентированной экономике не являются новыми. Но продолжительный период исследования понятий «инновация», «инновационное развитие», «инновационное развитие промышленности», анализ факторов, предпосылок и условий их развития входили в интересы в основном представителей фундаментальных знаний и предсказаний, слабо увязываясь с практическими решениями по активизации инновационного развития страны.

Современная ситуация, несомненно, качественно меняется. Среди таджикской общественности возрастает понимание об общенациональной значимости вопросов преодоления сырьевой ориентации социально-экономического развития РТ, а также ее регионов, и неизбежного перехода к инновационно-индустриальному типу развития. Вопросы активизации инновационного развития промышленности РТ и повышения эффективности властных структур нуждаются в научно обоснованных рекомендациях стратегического характера, что позволяет утверждать об актуальности настоящего научного исследования.

Цель настоящей статьи заключается в развитии и дополнении теоретико-методологических основ инновации и инновационного развития и разработке практических мероприятий по активизации инновационного развития промышленности РТ.

К основным результатам, содержащим научную новизну статьи, относятся:

- уникальные черты, присущие инновации, выявленные авторами;

- предлагается авторская классификация, выстроенная с позиции стратегического управления инновационным развитием промышленности;

- на основе обобщения определений инновационного развития в области промышленности отечественными и зарубежными учеными-исследователями выделены восемь ее ключевых признаков;

- предлагается авторское определение инновационного развития промышленности;

- оценена популярность исследований инновационного развития промышленности по наукометрической базе РИНЦ, Scopus, ScienceDirect, Springer link, Web of Science;

- предлагаются практические мероприятия по активизации инновационного развития промышленности РТ.

Научные подходы к исследованию понятия «инновация»

В нынешних условиях инновация и инновационное развитие стало обретать большое значение для благополучной хозяйственной деятельности предприятий и экономического роста страны в целом, выступая основной составляющей успешной стратегии и конкурентных преимуществ [16, c. 3] (Efimychev, 2010, р. 3). Кроме того, инновация или, другими словами, формирование и претворение в жизнь конкурентоспособных технологических преимуществ выступает сутью человеческой деятельности и проявлением уникальных способностей человека творчески вмешиваться в процесс развития общества и самого себя.

Процесс действенного инновационного развития нельзя представить без детального исследования сущности «инновация».

С конца XIX века термин «инновация» стал встречаться в научных публикациях культурологов. В тот период данный термин определялся в качестве заимствования отдельных свойств из одной культуры и внедрения их в другую. Можно привести пример проникновения европейских обычаев в несвойственную для них азиатскую и африканскую культурную среду. Однако по мере индустриального развития общества с начала ХХ в. инновация стала рассматриваться и изучаться в качестве технического новшества [26] (Medynskiy, 2005).

Автором первой научной публикации, посвященной раскрытию теории инновации, является австрийский экономист Й. Шумпетер. В его труде «Теории экономического развития», который было опубликован в 1912 г., инновации характеризуются системой комбинаций как средство предпринимательства для получения прибыли.

Автор выделил в качестве предпринимателей «субъектов хозяйствования, деятельность которых направлена на разработку новых комбинаций и которые являются его активным элементом» [45] (Shumpeter, 1992). В основе инновации по Шумпетеру лежит умение применять разработки в области науки и техники, а инноватора – способность реализации и эффективного использования имеющихся ресурсов. Инноватор не является изобретателем, но представляет собой человека бизнеса. При этом Й. Шумпетер называл инновацией новшество, применяемое в сфере технологии производства либо управления, то есть только после его успешного внедрения на производстве.

Такие зарубежные экономисты, как Э. Мэнсфилд [27] (Mensfild, 1970), Р. Фостер [42] (Foster, 1987), Б. Твисс [37] (Tviss, 1989), М. Портер [47] (Porter, 1990), Р. Солоу [48] (Solow, 1980) и пр., имеют схожее с Й. Шумпетером толкование сущности «инновация».

Так, например, Б. Твисс понимает инновацию в качестве процесса, при котором интеллектуальный товар (какое-либо изобретение, информация либо ноу-хау) приобретает экономическое содержание в результате продажи на рынке и достижения посредством этого положительного эффекта [37] (Tviss, 1989). Так, результат научного исследования, улучшающий производственный процесс либо социально-экономические отношения в различных сферах науки и образования, является обязательным условием для инновационных изменений.

Концепция Й. Шумпетера была несколько иначе развита ведущим американским специалистом по проблемам управления П. Друкером, который считал, что сущность инновации скорее несет концептуальный характер, чем технический или научный. В этой связи П. Друкер определял инновации не в качестве изобретения или открытия, а связывал с эффективностью, а в бизнесе – с экономической эффективностью. Характерной особенностью новаторов, по его мнению, выступает умение системно объединять такие составляющие, которые для других являются несвязной совокупностью обособленных элементов. П. Друкер определял нововведения как поиск малой возможности, дающей большой результат: «…успешная попытка найти и включить в свой бизнес последнюю частичку, которой недостает, чтобы превратить уже существующие элементы – знания, товары, покупательский спрос, рынки – в новое и гораздо более продуктивное целое» [14, c. 184–186] (Druker, 1998, р. 184–186). П. Друкер в своем научном труде «Инновации и предпринимательство» определил нововведение в качестве «особого инструмента предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения, как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг» [13, c. 41] (Druker, 2000, р. 41).

В.Г. Матвейкин и С.И. Дворецкий [25] (Matveykin et al., 2007) дают определение инновации в качестве «инвестиции в новацию», результата прикладного познания новых процессов, продуктов либо услуг. При этом под новацией понимается новшество, ранее неизведанное, новые явления, открытия и изобретения, новые подходы по удовлетворению потребностей общества.

Такие авторы, как Д.А. Ендовицкий и С.Н. Коменденко [15] (Endovitskiy, Komendenko, 2004), характеризуют инновацию «как внедрение новшеств в производственную, заготовительно-сбытовую, маркетинговую, инвестиционную и финансовую деятельность организации».

В ряде публикаций понятие «инновация» применяется по отношению к первому внедрению идеи, а все остальные внедрения данной идеи следует называть имитацией. Цитируя Р. Джонстона, однако, польский экономист М.Хучек отмечает: «Понятие инновации используется не только по отношению к первому внедрению, но и по отношению к очередным изменениям, даже в тех случаях, когда инновации применяются другими фирмами, отраслями промышленности и даже странами» [43, c. 17] (Khuchek, 1992, р. 17). Другой экономист Ж. Пажестка пишет следующее: «Не имеет значения тот факт, что продукты или технологии известны в других местах; для данного общества, которое ничего не знало о них, они, несомненно, будут инновациями» [43, с. 17] (Khuchek, 1992, р. 17).

Как мы можем наблюдать, вышеназванные подходы отмечают относительность термина «инновация», поскольку инновацией могут быть как нововведения, уникальные на мировом пространстве, так и на региональном, отраслевом уровнях или отдельной фирмы.

Переход к рыночным условиям национальной экономики содействовал широкому применению понятия «инновация» отечественными учеными-экономистами.

Профессор Комилов С.Дж. в совместной монографии с Ф.М. Гафаровым пишут, что инновацией называется «результат умственного (интеллектуального) труда человека целью, которого является внедрение новых методов и качественных изменений в существующий вид активов (товаров, услуг, технологий и др.), а также в организации труда, производства и управления» [22] (Komilov, Gafarov, 2017).

Г.Дж. Джурабаев, Ф.А. Каюмова [12] (Dzhurabaev, Kayumova, 2016) под инновацией подразумевают процесс, который обладает закономерным и объективным характером, нацеленный на улучшение общественного производства путем замены используемых технологий или перехода на выпуск инновационной продукции, используя достижения науки и техники.

Бабаджанов Р.М. и Атаханова Ф.Д. считают, что «инновации в настоящее время включают не только технические и технологические разработки, но и поиск, и использование новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг» [2, c. 51] (Babadzhanov, Atakhanova, 2021, р. 51).

Ключевые подходы по определению термина «инновация» зарубежных и отечественных ученых представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые подходы к определению термина «инновация» в научных исследованиях

|

Определение термина «инновация»

|

Авторы

| ||||||||

|

Шумпетер

Й.

|

Твисс

Б.

|

Друкер

П.

|

Хучек

М.

|

Матвейкин В.Г.,

Дворецкий С.И.

|

Ендовицкий Д.А. Коменденко С.Н.

|

Комилов

С. Дж., Гафаров Ф.М.

|

Джурабаев

Г.Дж., Каюмова Ф.А.

|

Бабаджанов Р.М.,

Атаханова Ф.Д.

| |

|

Изменение

|

+

|

|

|

|

|

+

|

|

|

|

|

Результат

|

|

|

|

|

+

|

|

+

|

|

|

|

Процесс

|

|

+

|

|

+

|

|

|

|

+

|

|

|

Инструмент

|

|

|

+

|

|

|

|

|

|

|

|

Поиск

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+

|

Таким образом, следует отметить следующие черты, присущие инновации:

- инновация представляет собой полезное изменение объекта, однако здесь следует говорить и об изменениях в сознании людей, готовых воспринимать новшество;

- эти изменения имеют практическое использование;

- предметами таких изменений выступают продукты, технологии, социально-экономические процессы, а также сознание людей;

- инновация является важным инструментом осуществления целей развития субъекта, положительно влияющим на рост эффективности его деятельности;

- инновации имеют как абсолютный, так и относительный характер проявления.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что под инновацией понимается конечный результат как интеллектуальной, так и инвестиционной деятельности, то есть вложение денежных средств в технику и технологию, применение человеческого потенциала в процессе обслуживания и управления, в результате чего появляется инновационный продукт в форме материального или нематериального выражения, нацеленный на рост уровня конкурентоспособности предприятия, улучшение экономической ситуации в отрасли и усиление положения региона на национальном уровне или страны на мировом.

Классификация инноваций с позиции инновационного развития промышленности

Существует довольно много работ, как зарубежных, так и отечественных, в которых раскрывается достаточно большой объем мнений и подходов по составу, структуре и характеристике классификационных признаков. И ключевая задача здесь состоит в том, чтобы изучить основные подходы и сформулировать свое мнение в соответствии с поставленной целью. Впрочем, в основе всех применяемых на настоящий момент классификаций лежит классификация, предложенная Й. Шумпетером. В его труде «Конъюнктурные циклы», опубликованном в 1939 г., выделяются базисные и вторичные инновации. В рамках базовых инноваций реализуются созданные изобретения, формируются новые технологии и возникают менее значительные или, другими словами, вторичные инновации, образующие, в свою очередь, инновационные пучки или кластеры.

Продолжая теорию Й. Шумпетера, Г. Менш выделил базисные, улучшающие и псевдонововведения. К базисным инновациям ученый отнес совершенно новые продукты; улучшающими инновациями назвал значительное улучшение имеющихся продуктов; а псевдонововведения включают только незначительные изменения эстетических свойств продукта, как цвет, дизайн или технические изменения.

Автор другого подхода, X. Фримен, выделил продукты-инновации и процессы-инновации. Другими словами, в качестве объекта изменения здесь выступают или совершенно новый продукт, или улучшенная технология производства ранее освоенного продукта.

Маркова Т.И. [24] (Markova, 2009) в соответствии со степенью инновационности разделяет такие виды инноваций, как модификация, имитация и собственно инновация. Отличительной особенностью модификации является низкая степень риска и малые затраты, поскольку реализуется на имеющихся продукции, технологии, организационных системах управления. Имитация реализует новшества, которые были ранее апробированы на других предприятиях, и имеет средний уровень риска. По нашему мнению, сюда следует включить также и имовацию, которая подразумевает создание новаторской и креативной комбинации скопированных и инновационных элементов.

В продолжение ранее сказанного инновация по масштабу распространения может быть абсолютной, относительной и частичной. Если при абсолютных инновациях отсутствуют аналоги конкретному нововведению, то под относительными инновациями подразумевают нововведения, которые впервые внедряются в данной компании, но были ранее использованы на других предприятиях, частичные инновации подразумевают обновление отдельных узлов, элементов продукции.

По мнению одного из основателей таджикской школы инновации профессора Файзуллоева М.К., который исследовал проблемы формирования национальной инновационной системы, «инновация может быть классифицирована по характеру инновационной деятельности, формам собственности, месту реализации инноваций…» [40] (Fayzulloev, 2017).

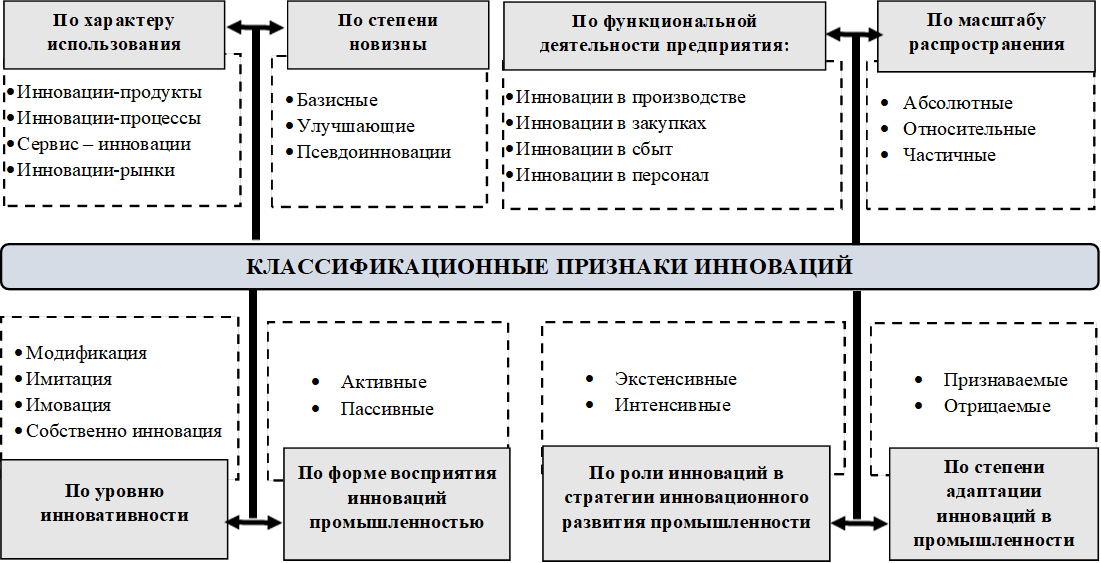

Изучив разные подходы к классификации инноваций, авторами предлагается собственная классификация, выстроенная с позиции стратегического управления инновационным развитием промышленности. Считается необходимым выделить нижеследующие основные признаки:

- по степени новизны: базисная, улучшающая, псевдоинновация;

- по характеру использования: инновация-продукт, инновация-процесс, сервис-инновация, инновация-рынок;

- по функциональной деятельности предприятия: инновации в производстве; инновации в закупках, сбыт, персонал и т.д.;

- по масштабу распространения: абсолютные, относительные и частичные;

- по уровню инновативности можно выделить четыре вида инноваций: модификация, имитация, имовация и собственно инновация;

- по форме восприятия инноваций промышленностью, то есть способности воспринимать, различать и усваивать инновацию: активные; пассивные;

- по степени адаптации инноваций в промышленности: признаваемые (всеми или большинством элементов системы); отрицаемые (подавляющим большинством элементов системы);

- по роли инноваций в стратегии инновационного развития промышленности: экстенсивные инновации, характеризуемые экспортом инновационных товаров, работ и услуг; интенсивные инновации, определяемые насыщенностью экономической деятельности инновационной составляющей.

Предлагаемая автором классификация представлена на рисунке 1.

Источник: составлено авторами

Рисунок 1. Классификация инноваций с позиции инновационного развития промышленности

Понятие, сущность и признаки инновационного развития промышленности

В процессе формирования основы сущности инновационного развития промышленности следует обратиться к уже имеющемуся заделу, в этой связи нами видится целесообразным обратиться к данному понятию, широко представленному в работах отечественных и зарубежных исследователей в области инновационной экономики. На основе обобщения определений инновационного развития в области промышленности, предложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых-исследователей, в сравнении с нормативными актами РТ, регулирующими инновационную деятельность, выделены восемь ее ключевых признаков (табл. 2):

− инновации как главный фактор развития;

− базирование инновационного развития на научно-техническом прогрессе;

− реальное инвестирование как основная мера осуществления инновационного развития;

− экологичность и бехотходность инновационного развития;

− постоянное получение и обновление знаний;

− восприимчивость региона к изменениям инновационного развития;

− системная безопасность инновационного развития;

− системно-стратегическое управление инновационным развитием.

Таблица 2

Признаки инновационного развития

|

Признаки инновационного развития Источники |

Инновации как главный фактор

развития

|

НТП как обязательная база для

инновационного развития

|

Реальное инвестирование как

основная мера осуществления инновационного развития

|

Экологичность и безотходность

инновационного развития

|

Постоянное получение и обновление

знаний; формирование кадрового научного потенциала

|

Восприимчивость региона к

изменениям ииновационного развития; его способность к адаптации

|

Системная безопасность

инновационного развития

|

Системно-стратегическое

управление инновационным развитием

| |

|

Законодательный уровень

|

Программа инновационного развития

РТ на 2011–2020 гг. [31]

|

+

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Стратегия инновационного развития

РТ на период до 2020 г. [35]

|

+

|

+

|

+

|

|

|

|

|

| |

|

Закон РТ «Об инновационной

деятельности», 2012 г. [17]

|

|

+

|

|

|

|

|

|

| |

|

Национальная стратегия развития РТ

на период до 2030 г.

|

+

|

+

|

+

|

|

+

|

|

|

+

| |

|

Джурабаев Г.Дж., Каюмова Ф.А.

[12] (Dzhurabaev,

Kayumova, 2016)

|

|

+

|

+

|

|

|

|

|

+

| |

|

Рахимов Р.К., Довгялло Я.П.

[33, c. 195, 205] (Rakhimov,

Dovgyallo, 2018, р. 195, 205)

|

|

+

|

+

|

|

+

|

|

|

| |

|

Комилов С.Д., Махмадаминов М.Б.

[23, 19] (Komilov,

Makhmadaminov, 2011),

Винников В.С. [8] (Vinnikov, 2005)

|

+

|

|

+

|

|

+

|

|

|

+

| |

|

Владимирова О.Н. [9] (Vladimirova,

2011)

|

|

|

+

|

|

|

+

|

|

| |

|

К. Фасслер, П. Джеймс [46] (Fussler, James,

1996), Бурматова О.П.

[6] (Burmatova,

2012)

|

+

|

|

|

+

|

|

|

|

| |

|

Бурмистрова Т.В. [7] (Burmistrova,

2011), Сакович В.А.,

Бровка Г.М. и др. [34] (Sakovich,

Brovka, 2016)

|

|

|

|

|

|

|

+

|

| |

|

Трифилова А.А. [38, c. 39] (Trifilova, 2003,

р. 39)

|

|

+

|

+

|

|

+

|

|

|

+

| |

Источник: составлено авторами.

Поскольку Республика Таджикистан пока еще не утвердила новые программы и стратегии в области инновационного развития страны, мы вынуждены обратиться к их последним версиям для раскрытия сущности изучаемого термина.

Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011–2020 гг. определяет социально ориентированный инновационный путь развития как основной фактор устойчивого роста экономики и достижения высокого уровня жизни населения.

Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 г. подчеркивает важность инвестиций в технологическое развитие, а именно на развитие науки и образования, медицины, альтернативной и возобновляемой энергетики, информационных технологий и т.д.

Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» 2012 г. обосновывает инновационное развитие как процесс, основанный на применении результатов науки и передовых технологий, имеющих высокую степень производственной и общественной эффективности.

Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 г. подразумевает системный подход к формированию основ инновационного развития экономики государства путем осуществления реформ в системе образования, усиления «институциональной базы развития, совершенствования правовой системы и усиления защиты прав собственности, включая интеллектуальную…» и т.д.

Джурабаев Г.Дж. и Каюмова Ф.А. [12] (Dzhurabaev, Kayumova, 2016) обосновывают необходимость учета достижений науки и техники, формирования информационной базы по прикладным НИОКР. Согласно авторам монографии, стратегической целью разработки промышленной политики и ускоренного развития промышленного проиводства выступает наличие благополучного инвестиционного климата при учете региональных особенностей.

Рахимов Р.К. и Довгялло Я.П. [33] (Rakhimov, Dovgyallo, 2018) связывают инновационное развитие с развитием человеческого капитала как решающего фактора рационального использования не только трудового потенциала, но и производственного, в том числе научно-технического потенциала.

Комилов С.Д., Махмадаминов М.Б. отводят науке, знаниям и информации важную роль, определяя их в качестве реального ресурса инновационного развития общества. В своей монографии «Теория инновационного развития» Комилов С.Дж. [21] (Komilov, 2019) под инновационным развитием понимает новые экономические отношения, складывающиеся на основе высокого уровня производительности труда и всестороннего развития личности.

Винников В.С. [8] (Vinnikov, 2005) определяет инновационное развитие в качестве цепи осуществленных новшеств. При этом автор утверждает, что инновационное развитие будет тогда успешным, когда затрагивает не один узкий участок, как, например, производство, а охватывает также области, воздействующие на совокупный результат (кадры, маркетинг, управление, финансы и т.д.). Можно заключить, что инновационное развитие должно обладать системным характером.

Владимирова О.Н. в своей диссертации [9] (Vladimirova, 2011) в качестве необходимого условия инновационного развития регионов называет восприимчивость региональной экономической системы к инновациям. Здесь же автор определяет инновационную восприимчивость в качестве способности органов исполнительной власти к созданию, осуществлению и реализации инновационных процессов в соответствии с имеющимися условиями и ресурсами и проводимой инновационной политикой.

К. Фасслер и П. Джеймс в 1996 г. в своей книге «DrivingEco – Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability» впервые ввели понятие «экоинновации», то есть продукты и процессы, которые способствуют устойчивому инновационному развитию…, обеспечивают бизнес-интересы предприятий, но значительно снижают влияние на окружающую среду. Тем не менее необходимо отметить, что у мирового сообщества на настоящий момент не имеется других альтернатив, кроме активизации инновационной деятельности и использования результатов НТП в целях решения проблем экологического кризиса. Однако инновационное развитие должно учитывать разработку соответствующих ограничений по обеспечению защиты человечества от усиления разрушительных тенденций.

Бурматова О.П. в своей статье [6] (Burmatova, 2012) отмечает важность такого направления инновационного развития, как переход на новые ресурсосберегающие, экологически ориентированные и безотходные технологии, а также формирование экологической этики, уважительного отношения к природной среде, укрепление принципов экологической эффективности и экологической справедливости.

Понятие системной безопасности инновационного развития сравнительно новое в науке и практике. Повышенный интерес к вопросам инновационной безопасности можно наблюдать среди российских ученых [1, 3, 4, 5, 7, 10] (Afonasova, Bogomolova, 2013; Bagaryakov, 2012; Bagaryakov, Nikulina, Bystray, Pecherkina, 2014; Barchuk, Maslennikova, 2013; Burmistrova, 2011; Golova, 2014).

Так, Бурмистрова Т.В., применяя термин «инновационная безопасность», дает следующее ему определение: «состояние защищенности экономики, которое обеспечивало бы конкурентоспособность результатов НИОКР и выпускаемой продукции на отечественном и мировом рынках, способности экономики обеспечивать устойчивое развитие и противодействовать негативным факторам, имеющим место на глобальных рынках». Согласно утверждениям ученой, инновационная безопасность раскрывается с позиции научно-технической безопасности.

Другие авторы [34, c. 148] (Sakovich, Brovka, 2016, р. 148) представляют инновационную безопасность в качестве такого состояния экономики, которое «обеспечивает конкурентоспособность результатов науки, высоких технологий, высокотехнологичной выпускаемой продукции на национальном, региональном и мировом рынках, обеспечивает устойчивое развитие в условиях глобальной конкуренции».

А.А. Трифиловой [38, c. 39] (Trifilova, 2003, р. 39) было проведено серьезнейшее исследование в области теории и методологии инновационного развития. По мнению автора, под инновационным развитием понимается «обобщенное теоретическое представление о направлении стратегического развития предприятий, потенциальной возможности роста эффективности производства и повышении долгосрочной конкурентоспособности за счет освоения новых научно-технических достижений». Автор раскрывает взаимодействие между производственной деятельностью предприятия и его инвестиционно-инновационным направлением развития, на основе которого формируется интеграционный механизм стратегического и инновационного управления.

Как мы можем наблюдать, все авторы в процессе исследования основ инновационного развития приходят к своему собственному уникальному варианту содержания изучаемого термина. Несомненно, такой коллективный поиск формирует базу для наиболее широкого понимания инновационного развития.

Таким образом, под инновационным развитием промышленности следует понимать структурное преобразование экономической системы производственного предприятия посредством комплексного совершенствования инновационной деятельности в новое состояние, расширяющее способности к обновлению и реагированию на угрозы внешнего окружения и обеспечивающее определенное экономическое равновесие и минимальный риск промышленной деятельности.

Состояние инновационного развития промышленности Республики Таджикистан

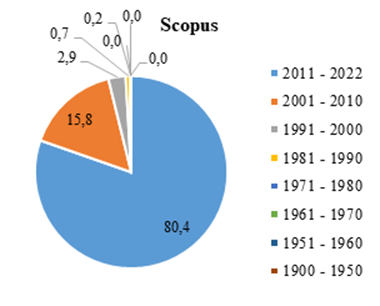

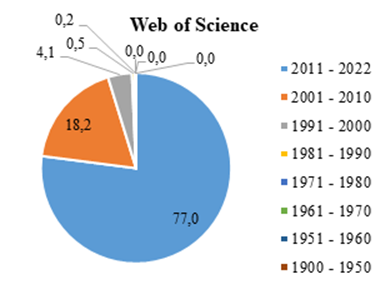

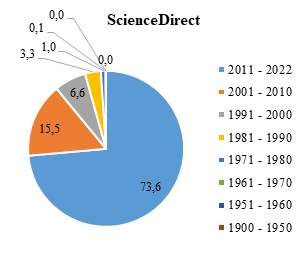

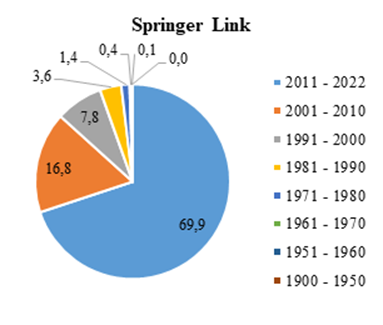

Широкая популярность исследований в сфере новшеств, нововведений, изобретений, которая стремительно набирала рост с конца ХХ в., стала причиной появления большого числа научных статей, посвященных инновационному развитию промышленности, и, как следствие, толкований данного понятия. Согласно данным, полученным из наукометрической базы Scopus, ScienceDirect, Springer link, Web of Science, от 70% до 80% всех научных работ, опубликованных в ХХ-ХХI вв. и содержащих в названиях, аннотациях или ключевых словах словосочетание «innovation development of industry», были изданы за последние 11 лет (рис. 2).

Рисунок 2. Структура

научно-исследовательских публикаций по запросу «innovation development

of industry» в известных наукометрических базах за период ХХ – начало ХХI вв.

Рисунок 2. Структура

научно-исследовательских публикаций по запросу «innovation development

of industry» в известных наукометрических базах за период ХХ – начало ХХI вв.

Источник: составлено авторами.

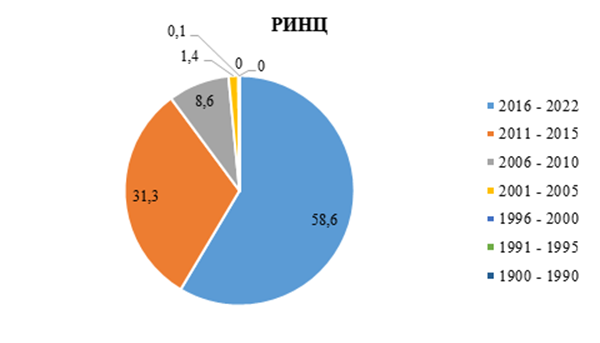

Согласно полученным результатам по наукометрической базе «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) была выявлена такая же тенденция (рис. 3). Новое поколение ученых стоит перед решением непростой задачи – систематизировать и критически проанализировать уже накопленный и ежедневно прирастающий объем информации с целью осуществления качественно нового прорыва в постижении того, что определяет уровень инновационного развития промышленности в ХХI в. и какие мероприятия необходимы для его обеспечения.

Рисунок 3. Структура научно-исследовательских работ по запросу «инновационное развитие в промышленности» в наукометрической базе данных РИНЦ за период 1900–2022 гг.

Источник: составлено авторами.

Несмотря на внедрение мер по активизации публикационной активности ученых в последние годы, осознание важности развития промышленности многими работниками государственного аппарата, представителями общественных и политических организаций, бизнес-структур, ведущими экспертами и специалистами, реальные результаты развития промышленного производства Таджикистана не могут считаться удовлетворительными.

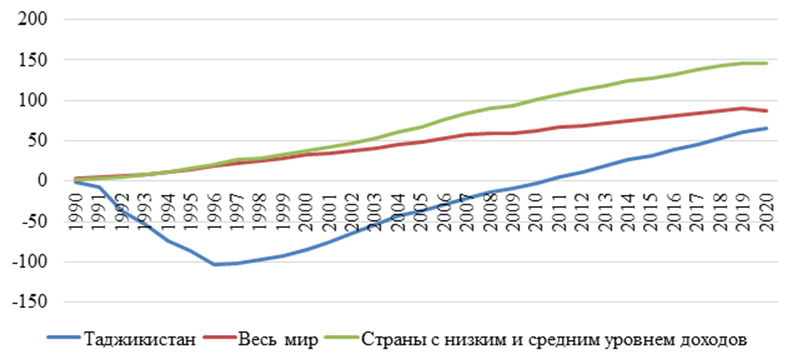

На рисунке 4 приводится динамика, характеризующая темпы роста ВВП накопленным эффектом по РТ и по странам мира в целом, а также по странам с низким и средним уровнем доходов, куда входит Таджикистан, за период 1990–2020 гг.

Рисунок 4. Темпы роста ВВП накопленным эффектом по Таджикистану, всему миру и странам с низким и средним уровнем доходов (1990–2020 гг.)

Источник: составлено по: Всемирный банк https://databank.worldbank.org.

Следует отметить, что за последние 20 лет в страну было привлечено более 150 млрд сомони зарубежных инвестиций, в том числе 59 млрд сомони прямых. Только для развития сферы промышленности в страну было привлечено более 35 млрд сомони прямых зарубежных инвестиций [30]. В 2020 г. 21,12% всех иностранных инвестиций, поступивших в РТ, были направлены в промышленность страны [36, c. 374–389]. Расходы же государственного бюджета на промышленность и строительство составили в 2020 г. 0,2% от ВВП, в 2015 г. данный показатель составлял 0,9% от ВВП [36, c. 670, 675]. Данные инвестиционные вложения, несомненно, поддержали развитие отечественного сельского хозяйства, пищевой промышленности, некоторых сфер машиностроения и прочие отрасли, но в настоящее время развитие промышленного комплекса характеризуется несбалансированностью элементов инновационной сферы, низкой конкурентоспособностью готовой продукции и низким уровнем внедрения научных разработок.

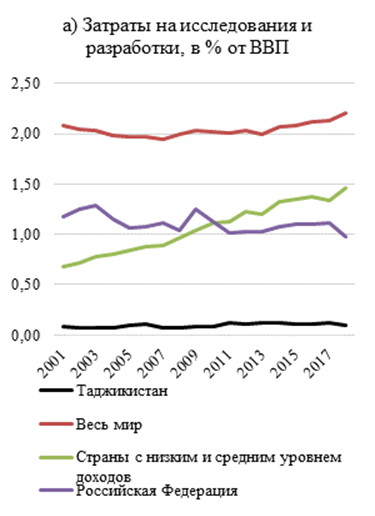

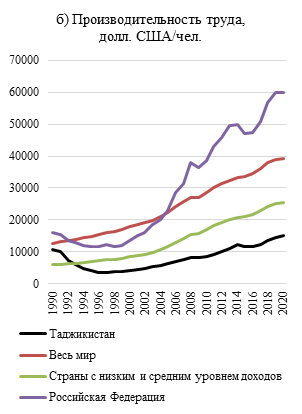

Одним из показателей, отражающих развитие науки, являются затраты на научные исследования и разработки в ВВП страны (рис. 5а). Если в 2001 г. Республика Таджикистан отставала по данному показателю в 7,5 раза от стран с низким и средним уровнем доходов, то в 2018 г. данный разрыв увеличился в 15 раз. Экономическое состояние на текущем этапе наглядно показывает неактуальность модели инерционного развития страны, основывающейся на простом восстановлении потенциала (в основном в сырьевых отраслях) на фоне постоянного отставания во многих сегментах современного промышленного производства. Если в 2000 г. отставание промышленного сектора РТ от промышленности стран с низким и средним уровнем дохода по производительности труда составляло 4317,89 долл. США/чел., то в 2020 г. значение данного показателя повысилось до 10355,64 долл. США/чел. (рис. 5б).

Рисунок 5. Показатели, отражающие развитие промышленного сектора

Рисунок 5. Показатели, отражающие развитие промышленного сектора

Источник: составлено по: Всемирный банк https://databank.worldbank.org.

В современных условиях важно установить направления стимулирования инновационного развития промышленности посредством экстенсивных инноваций, характеризуемых количеством промышленных предприятий, выполняющих технологические инновации, актуальные для нового цифрового технологического уклада, а также экспортом инновационных товаров, работ и услуг и интенсивных инноваций, определяемых внутренними затратами на научные исследования и разработки и насыщенностью экономической деятельности инновационной составляющей.

Так, появляется задача по эффективному распределению и использованию сформированного инвестиционного ресурса, поскольку инвестиции являются одним из основных факторов, который предопределяет создание ресурсного обеспечения инновационной деятельности. Дефицит инвестиций в НИОКР приводит к замедлению или к замораживанию процесса создания и внедрения инноваций, наращивания научно-технических возможностей в Таджикистане [28] (Mukimova, 2020).

Результат такого вложения, согласно Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 г., может проявить себя уже к 2030 г. в виде расходов на науку – не менее 1,5% к ВВП (в 2020 г. данный показатель составлял 0,1% к ВВП), темпов роста реального ВВП – 9,6% (в 2020 г. – 4,5%) [36, c. 335] и последующим сохранением данных тенденций.

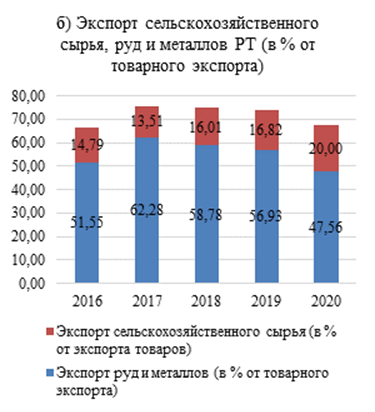

Высокая и в некотором смысле необоснованная импортная зависимость страны по отдельным видам товаров существенно снижает ее экономическую безопасность. Таджикистан, импортируя продовольственные товары и сырье, финансирует зарубежных товаропроизводителей вместо отечественных. Превышение импорта над экспортом в 2020 г. составило 2,24 раза (рис. 6а). При этом структура экспорта носит преимущественно сырьевой характер: на внешний рынок поставляются в основном сельскохозяйственное сырье, руда и необработанные металлы (рис. 6б). Доля продукции глубокой переработки не превышает 10%, что значительно снижает эффективность экспорта и превращает Таджикистан в сырьевой придаток промышленно развитых стран мира.

Рисунок 6. Динамика показателей промышленности Республики Таджикистан

Рисунок 6. Динамика показателей промышленности Республики Таджикистан

Источник: составлено по: Всемирный банк https://databank.worldbank.org.

Сырьевая экономика с высоким риском обуславливает высокое значение стоимости финансирования проектов и вследствие этого неэффективность новейших высокопроизводительных технологических проектов (в том числе в области экспортных операций и импортозамещения) [18]. Отсутствие же технологического производства предопределяет приоритет сырьевого сектора в промышленности. В таком положении страна вынуждена находиться в зависимости от стран, потребляющих сырьевую продукцию.

Так, в вышеназванных условиях выходы на зарубежные товарные высокотехнологические рынки остановятся наиболее трудной задачей, которая требует комплексного решения. Следует отметить, что рост несырьевого типа экспорта и повышение высокотехнологических производств внутри страны необходимо установить в качестве приоритета в вопросах обеспечения инновационного развития промышленности в нынешних условиях. Сырьевой рынок является более волатильным, а валюта развивающейся экономики свидетельствует о наиболее вариативной курсовой динамике. Продолжающееся сохранение существующих отставаний по уровню развития отечественной экономики от мирового темпа выступает серьезной угрозой национальной экономической безопасности.

Заключение

Таким образом, по нашему мнению, необходимо ориентировать на разработку научных подходов в обеспечении инновационного развития промышленности Республики Таджикистан через активизацию экстенсивной и интенсивной инноваций в целях достижения стабильного роста национальной экономики при учете потребности в росте уровня национальной экономической безопасности.

Решение такого рода масштабной задачи требует реализации следующего комплекса мероприятий:

− формирование инвестиционной привлекательности Республики Таджикистан, создание эффективной и современной инфраструктуры для привлечения иностранных инвестиций, а также ускорения инвестиционных процессов в отдельных регионах и отраслях;

− разработка и постоянное совершенствование единой общегосударственной организационной, финансовой, научно-образовательной, институциональной инфраструктуры развития инноваций. Обеспечение равного и свободного доступа всех субъектов инновационного процесса в регионах к данным видам инфраструктуры;

− рост показателей международной конкурентоспособности системы высшего и профессионально-технического образования РТ с целью достижения максимальной производительности и развития человеческого капитала;

− обеспечение приоритетного финансирования научных исследований и разработок, направленных на создание передовых технологий, новой продукции, перспективных с точки зрения дальнейшего финансово-экономического эффекта и опережающего инновационного развития отраслей и регионов РТ;

финансирование инфраструктурного развития отдельных регионов РТ, создание всех возможных условий для стимулирования мобильности кадров с инновационными компетенциями.

References:

Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical Encyclopedia] (1967). M.: «Sovetskaya entsiklopediya». (in Russian).

Tadzhikistan: 30 let gosudarstvennoy nezavisimosti [Tajikistan: 30 years of state independence] (2021). (in Russian).

Afonasova M.A., Bogomolova A.V. (2013). Innovatsionnaya bezopasnost regiona v kontekste problemy razvitiya integratsionnyh protsessov [Innovative security of the region in the context of the problem of the development of integration processes] Innovative development of socio-economic processes. (in Russian).

Babadzhanov R.M., Atakhanova F.D. (2021). Sushchnost innovatsionnogo potentsiala Respubliki Tadzhikistan i ego struktura [The essence of innovative potential of the Republic of Tajikistan and its structure]. Ekonomika Tadzhikistana. (1). 51-57. (in Russian).

Bagaryakov A.V. (2012). Innovatsionnaya bezopasnost v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Innovational security in the system of a region's economic security]. Economy of the region. (2). 302-305. (in Russian). doi: 10.17059/2012-2-30.

Bagaryakov A.V., Nikulina N.L., Bystray G.P., Pecherkina M.S. (2014). Innovatsii v kontekste ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Innovations in the context of the regional economic security]. The Manager. (6(52)). 54-59. (in Russian).

Barchuk I.D., Maslennikova O.A. (2013). Sovremennye aspekty bezopasnosti i aktivizatsii innovatsionnoy deyatelnosti: problemy i resheniya [Present-day aspects of innovation activities security and stimulation: problems and decisions]. Bulletin of Orenburg State Agrarian University. (1(39)). 122-125. (in Russian).

Burmatova O.P. (2012). Ekologicheskie aspekty formirovaniya innovatsionnoy ekonomiki [Environmental aspects of the formation of innovative economics]. Interexpo GEO-Siberia. 2 (2). 60-64. (in Russian).

Burmistrova T.V. (2011). Problemy innovatsionnoy bezopasnosti rossiyskoy ekonomiki [Problems of innovation security of the Russian economy] Innovative development of the Russian economy: institutional environment. (in Russian).

Druker P.F. (1998). Effektivnoe upravlenie: ekonomicheskie zadachi i optimalnye resheniya [Effective management: economic challenges and optimal solutions] M.: FAYR-PRESS. (in Russian).

Druker P.F. (2000). Innovatsii i predprinimatelstvo [Innovation and entrepreneurship] M.. (in Russian).

Dzhurabaev G.Dzh., Kayumova F.A. (2016). Regionalnaya strategiya innovatsionno-orientirovannogo razvitiya promyshlennyh predpriyatiy [A regional strategy for innovation-oriented development of industrial enterprises] Dushanbe: Irfon. (in Russian).

Efimychev Yu.I. (2010). Kontseptualnye osnovy strategii innovatsionnogo razvitiya promyshlennyh predpriyatiy [Conceptual framework for an innovation strategy for industrial enterprises] N. Novgorod: Izd-vo NNGU im. N.I. Lobachevskogo. (in Russian).

Endovitskiy D.A., Komendenko S.N. (2004). Organizatsiya analiza i kontrolya innovatsionnoy deyatelnosti khozyaystvuyushchego subekta [Analysis and control of innovative activity of an economic entity] M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Fayzulloev M.K. (2017). Problemy stanovleniya i razvitiya innovatsionnogo predprinimatelstva v Respublike Tadzhikistan [Problems of formation and development of innovative entrepreneurship in the Republic of Tajikistan] Dushanbe: «Irfon». (in Russian).

Foster R. (1987). Obnovlenie proizvodstva: atakuyushchie vyigryvayut [Production Update: Attackers Win] M.: Progress. (in Russian).

Fussler C., James P. (1996). Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability London; Washington DC: Pitman Publishing.

Golova I.M. (2014). Obosnovanie strategicheskikh prioritetov obespecheniya innovatsionnoy bezopasnosti regionalnogo razvitiya [Substantiation of strategic priorities for ensuring innovative security of regional development]. Economy of the region. (3(39)). 218-232. (in Russian). doi: 10.17059/2014-3-22.

Gubernatorov A.M., Savelev I.I. (2013). Upravlenie innovatsionnym razvitiem ekonomicheskikh sistem: mezouroven–mikrouroven [Managing the innovation development of economic systems: the mesolevel - microlevel] Vladimir: VIT-print. (in Russian).

Khuchek M. (1992). Innovatsii na predpriyatiyakh i ikh vnedrenie [Enterprise innovation and implementation] M.: Luch. (in Russian).

Komilov S.D. (2009). Problemy povysheniya innovatsionnoy aktivnosti predpriyatiy v respublike Tadzhikistan [Problems of raising the enterprises´ innovation activity in the Republic of Tajikistan]. Problems of modern economics. (1(29)). 313-316. (in Russian).

Komilov S.D. (2019). Teoriya innovatsionnogo razvitiya [Innovation development theory] Dushanbe: «Sharki ozod». (in Russian).

Komilov S.D. Gafarov F.M. (2017). Investitsionnyy potentsial regiona: teoriya formirovaniya i puti razvitiya [Investment potential of a region: theory of formation and ways of development] Dushanbe: «Irfon». (in Russian).

Komilov S.D., Makhmadaminov M.B. (2011). Innovatsionnoe razvitie i sovershenstvovanie antikrizisnogo upravleniya predpriyatiyami [Innovative development and improvement of anti-crisis management of enterprises] Dushanbe. (in Russian).

Markova T.I. (2009). Innovatsiya, innovatsionnyy protsess, innovatsionnaya deyatelnost: sushchnost, priznaki, klassifikatsii [Innovation, innovation process, innovation activity: essence, signs, classifications]. Ulletin of the Volzhsky University named after. V.N.. Tatishcheva. (14). 38-45. (in Russian).

Matveykin V.G. i dr. (2007). Innovatsionnyy potentsial: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Innovation capacity: state-of-the-art and prospects for development] M.: Mashinostroenie-1. (in Russian).

Medynskiy V.G. (2005). Innovatsionnyy menedzhment [Innovative management] M.: INFRA-M. (in Russian).

Mensfild E. (1970). Ekonomika nauchno-tekhnicheskogo progressa [Economics of scientific and technological progress] M.: Progress. (in Russian).

Mukimova N.R. (2020). Aktivizatsiya innovatsionnogo razvitiya Respubliki Tadzhikistan [Activation of innovative development of the Republic of Tajikistan]. Vestnik universiteta (Rossiysko-Tadzhikskiy (Slavyanskiy) universitet). (2(70)). 110-124. (in Russian).

Nort D. (1997). Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional changes and economic performance] M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala». (in Russian).

Porter M. (1990). Competitiveness Advantage of Nation Harvard Business Review.

Rakhimov R.K., Dovgyallo Ya.P. (2018). Predposylki innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Respubliki Tadzhikistana [Prerequisites for the innovative development of the economy of the Republic of Tajikistan] Dushanbe: Donish. (in Russian).

Sakovich V.A., Brovka G.M. (2016). Innovatsionnaya bezopasnost: osnovnye ponyatiya, sushchnost [Innovative security: basic concepts, essence]. Nauka i tekhnika. 15 (2). 144-153. (in Russian).

Sheynis V.L., Elyanov A.Ya. i dr. (1987). Razvivayushchiesya strany: ekonomicheskiy rost i sotsialnyy progress [Developing countries: economic growth and social progress] M.: «Nauka». (in Russian).

Shubravska O. (2005). Stadii ekonomicheskogo razvitiya [Stages of economic development]. Ekonomika Ukrainy. (1). 36-42. (in Russian).

Shumpeter Y. (1992). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of economic development] M.: Progress. (in Russian).

Solow R. (1980). On Theories of Unemployment American Economic Review. doi: 10.1007/978-1-349-24002-9_14.

Trifilova A.A. (2003). Upravlenie innovatsionnym razvitiem predpriyatiya [Management of innovative development of the enterprise] M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Tviss B. (1989). Upravlenie nauchno-tekhnicheskimi novovvedeniyami [Management of scientific and technical innovations] M.: Ekonomika. (in Russian).

Utkin E.A., Morozova G.I., Morozova N.I. (1996). Innovatsionnyy menedzhment [Innovative management] M.: AKALIS. (in Russian).

Vinnikov B.C. (2005). Otsenka i effektivnoe ispolzovanie vozmozhnostey innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya [Assessment and effective use of innovative development opportunities of the enterprise] M.. (in Russian).

Vladimirova O.N. (2011). Upravlenie innovatsionnoy vospriimchivostyu regiona: metodologiya i instrumentariy [Managing the innovative susceptibility of the region: methodology and tools] Krasnoyarsk. (in Russian).

Страница обновлена: 25.04.2025 в 17:19:14