Challenges and development trends of farm households in the Russian agribusiness industry

Dudin M.N.1![]() , Lyasnikov N.V.1

, Lyasnikov N.V.1![]()

1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 46 | Citations: 10

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 2 (April-June 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48777097

Cited: 10 by 07.12.2023

Abstract:

Based on the analysis of open data and publications, the specifics of the development of farming in Russia are shown. The key factors that limit or significantly restrain entrepreneurial initiative in the agribusiness industry are identified. The key factors are grouped into two groups: institutional-legal and socio-economic ones. Conclusions are drawn that the underdevelopment of the institutionalization of the Russian agribusiness industry, as well as the lack of rational motivation among citizens, should be considered the key reasons that Russian farm households are not competitive subjects in the domestic consumer market.

ACKNOWLEDGMENTS:

The article was prepared within the framework of the state task of the Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences; the topic of research is "Institutional transformation of economic security in solving socio-economic problems of sustainable development of the national economy of Russia".

Keywords: agribusiness industry, farming, agriculture, agrarian sphere, innovation, entrepreneurship, institutionalization, legal and regulatory framework

Funding:

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Институциональная трансформация экономической безопасности при решении социально-экономических проблем устойчивого развития национального хозяйства России».

JEL-classification: Q12, Q13, Q18

Введение. Российский агропромышленный комплекс (АПК) – это один из ключевых секторов, во-первых, обеспечивающий занятость в удаленных от центров экономического притяжения регионах, и во-вторых, обеспечивающий продовольственную безопасность страны. Вместе с тем последние 8–9 лет, с того момента, как российский АПК получил значимую протекционистскую поддержку государства, качественных изменений в его развитии не произошло:

а) по-прежнему не решена проблема импортозамещения и в части формирования семенного, племенного фонда, и в части производства средств производства;

б) по-прежнему для российского АПК характерен экстенсивный тип хозяйствования, производство продукции с низкой добавленной стоимостью;

в) по-прежнему в сельском хозяйстве и в агропромышленном производстве занято мало высокопрофессиональных кадровых ресурсов;

г) по-прежнему сохраняется проблема перехода на высокие технологии и smart agriculture.

И это лишь малый и далеко не полный перечень проблем и ограничений в устойчивом развитии российского АПК. Однако ключевая причина всех этих проблем видится в том, что российский АПК – это советское наследие, которое в практически неизменном виде сохранилось до настоящего времени. Вторая причина – отсутствие нормально мотивированной и инновационно ориентированной предпринимательской инициативы. В российском АПК высокая концентрация капиталов, принадлежащих крупным и крупнейшим корпорациям, что, в сущности, означает ограничение конкуренции. Малое предпринимательство в АПК в основном осуществляется вне правового поля, т.е. через личные подсобные хозяйства граждан, и де-юре такие хозяйства предпринимательскими не считаются, хотя предполагают получение доходов и прибыли для своих владельцев. Крестьянские фермерские хозяйства – это уникально малый сегмент российского АПК и по доле создания валового продукта, а значит, и добавленной стоимости, и по доле создания рабочих мест. Но в наиболее развитых странах именно фермерство является ключевым институциональным сегментом, агрегирующим предпринимательскую, в том числе высокотехнологичную инициативу.

Поэтому в этой статье предлагается рассмотреть зарубежный опыт институционального и предпринимательского развития агропромышленного сектора, принимая во внимание данные не только по развитым, но и по развивающимся странам, в том числе по странам, имеющим с Россией одинаковую секторальную структуру экономики и ВВП, т.е. по странам, еще не завершившим постиндустриальный переход.

Результаты и обсуждение. Прежде всего следует уточнить, что согласно ст. 86.1 Гражданского кодекса РФ (часть первая) [1], под крестьянским (фермерским) хозяйством следует понимать добровольное объединение граждан и в том числе их имущества для ведения деятельности в области сельского хозяйства. При этом деятельность может осуществляться как с образованием юридического лица, так и без его образования.

Один гражданин может участвовать только в одном крестьянском (фермерском) хозяйстве. При этом для каждого хозяйства избирается его глава, а для всего хозяйства определяется коллегиально режим налогообложения, который может быть любым, включая патентную систему налогообложения для главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Таким образом, с нормативно-правовой точки зрения, российские крестьянские (фермерские) хозяйства – это организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том смысле, в котором эта деятельность определена в Гражданском кодексе) с использованием личного имущества и капитала в целях получения доходов и прибыли от вида экономической деятельности 01.1–01.6 согласно действующему ОКВЭД [2].

С институциональной точки зрения, крестьянские (фермерские) хозяйства – это контрактные (договорные) отношения между двумя и более акторами (гражданами) по поводу производства, переработки, хранения сельскохозяйственной продукции и/или сельскохозяйственного сырья. Это означает, что крестьянские (фермерские) хозяйства одновременно являются и первичным звеном в цепочке создания стоимости сельскохозяйственной продукции, и самостоятельным сегментом АПК, если такие хозяйства осуществляют полный операционный цикл. Однако принимая во внимание определение предпринимательской деятельности, которое дает экономическая наука на основе трудов Й. Шумпетера [5] (Betta, Jones, Latham, 2010), – предпринимательство есть нерегулярная рекомбинация средств и факторов производства (технико-технологическое обновление) в целях максимизации экономических и прочих выгод, – то следует считать, что крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют не столько предпринимательскую деятельность, сколько деятельность коммерческую, и с этой точки зрения не ориентированы на расширенное воспроизводство и тем более – на инновации.

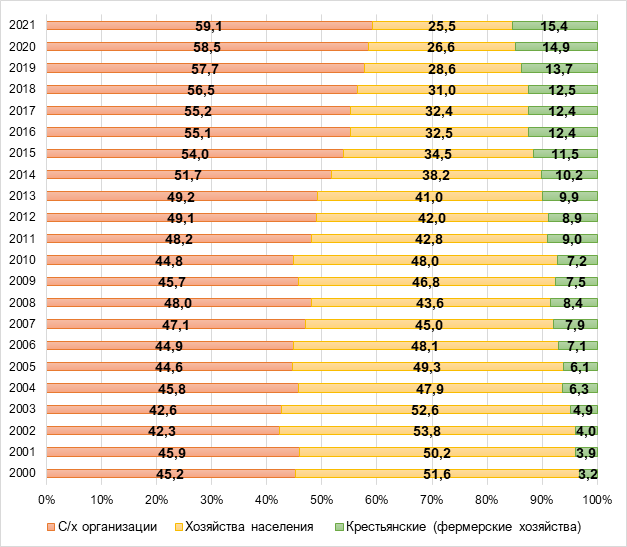

Зарубежное, в частности европейское и американское понимание фермерства имеет иную институциональную трактовку – это обычно малый или средний семейный бизнес, связанный с растениеводством или животноводством, который служит одновременно для этой семьи и нанимаемых ею работников источником дохода, а также способом обеспечить локальную (ограниченную конкретной территорией) и/или собственную продовольственную безопасность. Малое и среднее фермерство формирует около 85% мирового фермерского рынка и производит около 80% всех продуктов питания в развивающихся странах [7] (Vignola, Harvey, Bautista-Solis, Avelino, Rapidel, Donatti, Martinez, 2015). В России ситуация иная – крестьянские (фермерские) хозяйства производят не более 15% всей сельскохозяйственной продукции по итогам 2021 года, еще десять лет назад этот показатель был в два раза меньше (рис. 1).

Рисунок 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в % к общему итогу [3]

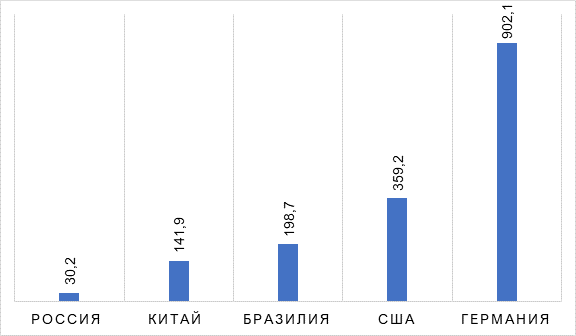

Если принять во внимание данные Всемирного банка (World Bank), а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (FAO UN), то можно отметить, что российское сельское хозяйство не обеспечено в должной мере машинами, тракторами, комбайнами и прочей техникой. Так, в среднем на 100 км2 обрабатываемой земли в России приходится 30 единиц сельскохозяйственной техники, в Китае этот показатель уже примерно в пять раз выше (рис. 2).

Рисунок 2. Обеспеченность сельскохозяйственной техникой на 100 км2 обрабатываемой земли в среднем за 2010–2021 гг. [6, 8]

Российское сельское хозяйство, и в том числе АПК, не только экстенсивны по сути своего развития, но еще и технологически отсталые. Это означает, что издержки ведения экономической деятельности в сфере АПК для крестьянских (фермерских) хозяйств высокие, а получаемые доходы относительно невысокие, поскольку производится в основном сырье или продукция низких переделов с низкой же добавленной стоимостью. Инвестиции в свое развитие, в новую технику и технологии в текущих условиях российские крестьянские фермерские хозяйства осуществлять не могут.

Этому в том числе способствуют институциональные ограничения. Сравнение институционально-правовых аспектов регулирования АПК, и в том числе фермерства, в некоторых странах, представленных на рисунке 2, дано в таблице 1.

Таблица 1

Институционально-правовые аспекты регулирования АПК и фермерства в Китае, Бразилии, США, Германии

|

Страна

|

Ключевые регуляторные

аспекты

|

|

Китай

|

Создание

институтов-правил, которые ориентированы на:

а) ограничение монополии крупного капитала в аграрной сфере и увеличение конкуренции между малыми и средними фермерскими хозяйствами; б) регулирование цен на сельскохозяйственное сырье и продукты питания путем содействия оптимизации косвенных расходов сельхозпроизводителей и фермеров; в) финансирование мер по фитосанитарному контролю и таможенно-тарифному регулированию |

|

Бразилия

|

Стимулирование

опережающего развития аграрной сферы через создание специальной

государственной исследовательской корпорации (Embrapa),

которая среди прочего реализовала:

а) программы окультуривания малоплодородных сельскохозяйственных земель и создания устойчивых сельскохозяйственных культур; б) программы рециклинга и биоутилизации отходов, продуктов питания; в) системные проекты технико-технологического обновления всех отраслей аграрно-промышленной сферы с использованием государственного финансирования и софинансирования; г) программы по стимулированию развития коммерческого сектора в АПК и сектора малого семейного сельского хозяйства |

|

США

|

Федеральное

регулирование и регулирование на уровне штатов путем лицензирования

агропромышленной деятельности и производства пищевых продуктов. Осуществляется

также:

а) нормативная и институциональная защита фермеров при одновременной государственной поддержке ценообразования на аграрную продукцию (защита от падения цен); б) субсидирование страхования урожаев при одновременном регулировании товарообмена; в) софинансирование фермерской деятельности в части снижения экологической нагрузки; г) квотирование доступа на внутренний рынок импортной аграрной продукции и поддержка внутренней конкуренции за счет жесткого антимонопольного регулирования |

|

Германия

|

Кооперативный аграрный

(сельскохозяйственный) уклад, ориентированный на соблюдение социального,

экономического и экологического равновесия. Осуществляется также:

а) антимонопольное регулирование сельскохозяйственной отрасли; б) государственное гарантирование доходов малых и средних фермерских хозяйств; в) стимулирование НИОКР, рециклинга и инновационной активности малых и средних фермерских хозяйств; г) стимулирование инвестиционной привлекательности национальной аграрной сферы |

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что чем лучше осуществляется институализация и правовое регулирование АПК, а также фермерства в различных странах, тем выше эффективность и интенсивность аграрной, сельскохозяйственной деятельности и производства продуктов питания. В России институциональное и правовое регулирование не способствует устойчивому развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и в целом АПК.

Какие факторы еще следует признать ограничивающими или сдерживающими переход от экстенсивной к интенсивной, инновационно ориентированной и высокотехнологичной фермерской деятельности в России? Прежде всего – это отсутствие ориентированных на практику программ базовой и продвинутой подготовки фермеров. Имеющиеся в аграрных колледжах и вузах программы рассчитаны на подготовку узких специалистов (агрономы, зоотехники и т.п.). Для фермеров необходима комплексная подготовка в рамках того направления экономической деятельности, которое они определяют основным. Сюда же следует включить и проблему нехватки квалифицированных наемных работников. Как правило, российские фермеры вынуждены нанимать местные, не имеющие квалификации кадры на позиции сезонных вспомогательных рабочих или на позиции младшего обслуживающего персонала.

Второй фактор – это отсутствие системной научно-технической и технологической поддержки фермеров. В России постоянно создаются некие государственные институты поддержки малого/среднего предпринимательства или фермерства. Но обычно ключевая функция таких институтов – это ограниченное информационно-правовое сопровождение малого/среднего предпринимательства или фермерства. В некоторых случаях имеется финансовая поддержка, но ее явно недостаточно для того, чтобы, во-первых, стимулировать коммерческую и предпринимательскую активность в АПК, а во-вторых, для того, чтобы стимулировать фермеров к переходу на высокотехнологичные решения, разработанные для сельскохозяйственной деятельности.

Третий фактор – это нерациональная фискальная нагрузка в части выплат по обязательному социальному страхованию наемных работников. И хотя это общая проблема для всех работодателей, в фермерстве она стоит особенно остро, поскольку:

а) рентабельность деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств обычно невысокая, поэтому дополнительные издержки, связанные с выплатой сумм обязательного страхования наемных работников, существенно снижают получаемую фермерством прибыль, что ограничивает возможность инвестировать в обновление ресурсной и технико-технологической базы хозяйства;

б) высокие издержки по социальному страхованию наемных работников ограничивают крестьянские (фермерские) хозяйства в возможности привлечения квалифицированных работников. Поэтому весьма часто наемные работники таких хозяйств – это не только неквалифицированные, но и официально не трудоустроенные люди.

Четвертый фактор – в большей степени субъективный, нежели объективный, и связан он с тем, что многие российские крестьянские (фермерские) хозяйства – это не рационально мотивированная, но вынужденная коммерческая деятельность, ничего общего не имеющая с научным пониманием предпринимательства в АПК. Такая деятельность осуществляется для обеспечения только личной продовольственной безопасности, а вовлеченные в такую деятельность люди, как правило, относятся к наиболее уязвимым (в социальном и экономическом плане), если не сказать бедным категориям. Так происходит потому, что крестьянская или фермерская деятельность по умолчанию понимается как наиболее доступная для поддержания минимально приемлемого уровня жизни, а такое понимание фермерства не является ориентированным в будущее, нацеленным на технологическое обновление. Соответственно, даже при устранении негативного влияния первых трех факторов ситуация в российском фермерском сегменте быстро не изменится.

Заключение. В данной статье рассмотрены особенности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в российском агропромышленном комплексе. Полученные аналитические данные и содержательный анализ позволили сделать выводы о том, что российское фермерство, во-первых, не имеет стимулов и потенциала устойчивого развития. И во-вторых, текущее функционирование сегмента крестьянских (фермерских) хозяйств имеет сдерживающие факторы, ключевыми из которых являются:

1) отсутствие развитой системы образования для мелких фермеров и руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) отсутствие системной научно-технической и технологической поддержки мелких фермеров и крестьянских (фермерских) хозяйств;

3) нерациональная фискальная нагрузка на крестьянские (фермерские) хозяйства;

4) вынужденность ведения гражданами фермерской деятельности как способа обеспечить себе минимально приемлемый уровень жизни и личную продовольственную безопасность.

References:

Agricultural machinery, tractors per 100 sq. km of arable landWorld Bank. Retrieved April 12, 2022, from https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TRAC.ZS?view=chart

Anderson M.D. (2018). Scientific Knowledge of Food and Agriculture in Public Institutions Routledge.

Betta M., Jones R., Latham J. (2010). Entrepreneurship and the innovative self: A Schumpeterian reflection International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 16 (3). 229-244. doi: 10.1108/13552551011042807.

Fao un. Retrieved April 12, 2022, from https://www.fao.org/faostat/en/#home

Vignola R., Harvey C.A., Bautista-Solis P., Avelino J., Rapidel B., Donatti C., Martinez R. (2015). Ecosystem-based adaptation for smallholder farmers: Definitions, opportunities and constraints Agriculture, Ecosystems & Environment. 211 126-132. doi: 10.1016/j.agee.2015.05.013.

Yasmeen R. et al. (2021). Agriculture, forestry, and environmental sustainability: the role of institutions Environment, Development and Sustainability. 1-25. doi: 10.1007/s10668-021-01806-1.

Страница обновлена: 05.05.2025 в 22:45:02

Russia

Russia