Problems of managing the territorial differentiation of regional agricultural production

Anishchenko A.N.1![]() , Usmanov D.I.1

, Usmanov D.I.1![]()

1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 18 | Citations: 4

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 8, Number 3 (July-september 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46618079

Cited: 4 by 31.03.2023

Abstract:

The article presents the results of a study of theoretical and methodological aspects of assessing the territorial differentiation of regional agricultural production. Its essence and a set of conditioning indicators are clarified. Based on the materials of the Vologda Region for 2020, in order to study the regional differentiation of agricultural production and determine growth points, their typological groupings were performed (cluster analysis by the "average" method in the "STATISTICA 10" software package) based on a set of 33 economic indicators characterizing the availability of resources and the results of production activities. As a result, four groups of districts were identified. The study as a whole deepens the systematic representation of the development of agricultural production in rural areas, which will allow in the future to develop a scientifically based set of directions, measures, tools of state management of agricultural production to smooth out territorial differentiation, as well as improve the material and technical support system.

ACKNOWLEDGMENTS:

The article was prepared within the framework of the state task of the IPR RAS, 2021, the topic of research "Formation of a mechanism for ensuring food security in the context of global challenges and threats".

Keywords: agro-industrial complex, agricultural production, region, territorial differentiation, specialization, food potential, management

Funding:

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, 2021 год, тема НИР «Формирование механизма обеспечения продовольственной безопасности в условиях глобальных вызовов и угроз».

JEL-classification: Q13, Q15, Q18

Введение. Проблемы территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства рассматривались в экономической литературе с конца XVII века. В частности, еще в работах У. Петти, Д. Рикардо, А. Смита [1] уделялось внимание дифференциации местностей по доходу, получаемому от землевладения, который зависел от плодородия и местоположения земли. В трудах Й. Тюнена [2] обосновывалась поясная дифференциация рыночных цен, земельной ренты и систем ведения хозяйства. Впоследствии эти идеи были развиты А. Чаяновым и А. Гранбергом. В условиях плановой советской экономики данное направление получило развитие в работах по сельскохозяйственному районированию (А. Челинцев, В. Немчинов, А. Шутьков, И. Хицков, А. Либкинд и др.) [8, 9, 14, 15] (Nemchinov, 1967; Obolenskiy, 1963; Chayanov, 1989; Shutkov, 2019), тесно к ним примыкают исследования, посвященные специализации и оптимизации размещения сельскохозяйственного производства (А. Костяев, В. Милосердов, Э. Крылатых и др.) [6, 7] (Kostyaev, 2006; Krylatyh, 2001).

Однако следует заметить, что, несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию пространственного размещения и специализации производств, многие аспекты их развития в сельском хозяйстве, особенно на уровне региональной экономики, остаются малоизученными. Эти обстоятельства обусловили цель данного исследования.

Проведенная систематизация взглядов основоположников экономической теории, представителей советской экономической науки, российских ученых начиная с XVII века и до настоящего времени по исследуемой проблеме позволила выявить, что до сих пор не сложилось четкого представления о сущности региональной территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства. С нашей точки зрения территориальную дифференциацию целесообразно понимать как явление, отражающее существенные различия между территориями в уровнях развития сельхозпроизводства с учетом природных, социально-экономических, а также биологических факторов.

В рамках изучения территориальной дифференциации сельхозпроизводства необходимо отметить и сложный, неуклонно развивающийся экономический процесс – специализацию сельского хозяйства, глубина которой во многом зависит от влияния комплекса условий экономического, социального, демографического характера, а также факторов, обусловленных особенностями самого сельскохозяйственного производства [1, 3] (Adukov, Adukova, Prostenko, Yusufov, 2013; Voroshilov, 2013). В данном исследовании специализацию сельского хозяйства считаем целесообразным рассматривать как сложный и разносторонний процесс, который включает рациональное размещение производства по природно-экономическим зонам, отдельным отраслям и подотраслям, сельскохозяйственным предприятиям и их производственным подразделениям. Как форма общественного разделения труда специализация сельского хозяйства выражается в преимущественном производстве определенных видов продукции, а иногда и в выполнении отдельной стадии в производстве готового продукта.

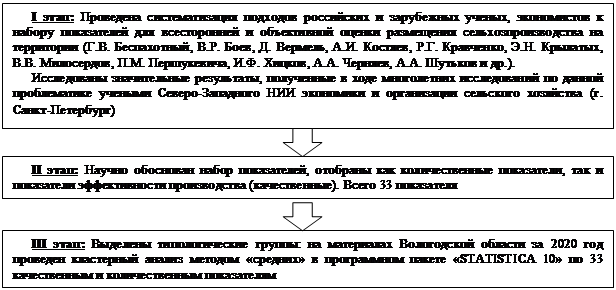

В целом нами был предложен методический подход к проведению оценки территориальной дифференциации региона по уровню сельхозпроизводства, который представлен в виде рисунка 1 и апробирован на материалах Вологодской области за 2020 год.

Рисунок 1. Методический подход к проведению оценки территориальной дифференциации территорий по уровню сельхозпроизводства

Источник: составлено авторами.

Вначале необходимо отметить, что сельское хозяйство вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Вологодской области и является одной из базовых отраслей экономики. Располагая 0,6% сельскохозяйственных угодий и 0,8% населения Российской Федерации, в регионе производится порядка 0,6% всей продукции сельского хозяйства страны (12% валовой продукции сельского хозяйства СЗФО). В рейтинге субъектов Северо-Западного федерального округа Вологодская область занимает первое место по посевным площадям сельскохозяйственных культур, второе место – по валовому надою молока, поголовью КРС, в том числе коров, производству яиц и зерна. Вместе с тем сельхозтоваропроизводителями области население обеспечивается основными продуктами питания (молоко, картофель, яйца) в соответствии с рекомендуемыми нормами.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2020 году составил 33685,0 млн руб., или 100,2% к 2019 году. Отметим, что в структуре сельскохозяйственного производства животноводство занимает 75,5%, растениеводство – 24,5%, которое подчинено потребностям отрасли животноводства и в значительной мере зависит от природно-климатических условий.

В отрасли животноводства региона валовой надой молока в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 586,3 тыс. тонн (104,6% к уровню 2019 года); производство мяса – 51,5 тыс. тонн (109,8%); объем производства товарной рыбы по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,7 раза.

Абсолютный исторический рекорд достигнут по продуктивности коров в сельхозорганизациях области: в 2014 году надой впервые превысил 6000 кг на корову, а по итогам 2020 года продуктивность составила 7800 кг (102,9% к 2019 году) [2] (Anishchenko, 2015).

Отметим, что по производству молока в сельхозорганизациях на душу населения регион занимает 1-е место в СЗФО и 4-е в Российской Федерации; по продуктивности – 3-е место в СЗФО и 9-е в Российской Федерации.

Объемы производства в отрасли растениеводства в отчетном году составили: зерна – 143 тыс. тонн; картофеля –136,3 тыс. тонн; овощей – 52,3 тыс. тонн. Несмотря на тяжелые погодные условия, хозяйства региона полностью обеспечили животноводство травяными кормами на зимне-стойловый период – на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 23,9 центнера кормовых единиц.

За 2020 год в регионе обеспечен рост производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молочной и мясной, хлебобулочных и кондитерских изделий. Так, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 2020 год произведено пищевой продукции и напитков на сумму 62,4 млрд рублей (118,4% к уровню 2019 года).

Что касается сельских территорий и их развития, то они традиционно играют важную роль в социально-экономическом развитии. В сельской местности проживает 28% населения Вологодской области. Ввиду этого для улучшения условий проживания населения начиная с 2020 года в регионе реализуется подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Необходимо отметить, что эффективное производство невозможно без решения социальных проблем жителей села, поэтому одним из приоритетов подпрограммы является улучшение качества жизни на селе [2, 13] (Anishchenko, 2015).

На реализацию программных мероприятий Вологодской области в 2020 году были выделены средства федерального бюджета в размере 66,9 млн руб., на софинансирование направлено 80,9 млн руб. Например, в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2020 году получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 59 семей из 16 муниципальных районов области.

В рамках мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности, на реализацию которого предусмотрены средства в объеме 190,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 144,8 млн руб., из областного бюджета – 43,8 млн руб., из бюджета муниципального района – 1,9 млн руб., в текущем году осуществляется строительство первого пускового комплекса автомобильной дороги Ючка – Сосновица Вожегодского района Вологодской области – предусмотрено 144,8 млн руб. протяженностью 7825 км.

Для исследования региональной территориальной дифференциации сельхозпроизводства в 2020 году на территории Вологодской области и определения точек роста в муниципальных районах выполнены их типологические группировки (кластерный анализ методом «средних» в программном пакете STATISTICA 10) на основе определенного комплекса 33 качественных и количественных экономических показателей, характеризующих наличие ресурсов и результаты производственной деятельности районов. В результате были выделены четыре группы районов (рис. 2).

Рисунок 2. Территориальная дифференциация муниципальных районов по уровню сельскохозяйственного производства в Вологодский области в 2020 году

Источник: составлено авторами.

Первая типологическая группа представлена районами-лидерами – Вологодский, Грязовецкий и Череповецкий. По уровню сельхозпроизводства они существенно отличаются от остальных, имеют максимальное по совокупности значение практически по всем показателям и характеризуются наличием наибольших ресурсов для производства продукции (например, посевная площадь и площадь пашни (51,1 тыс. га и 50 тыс. га соответственно), поголовье КРС и коров, численность сельского населения, энерговооруженность, энергообеспеченность, фондооснащенность и др.), высокими производственными показателями в отраслях животноводства и растениеводства, а также устойчивым финансово-экономическим положением.

В состав второй типологической группы входил Великоустюгский район. Данная группа немного отстает по значениям показателей от первой группы «лидеров», но также имеет достаточно высокие производственные, экономические и финансовые результаты. Так, поголовье коров составило в 2020 году 12 511 голов (в 2,2 раза больше, чем в третьей группе, и почти в три раза ниже, чем в первой), а также значения показателей по валовому надою молока, объему производства зерна, площадям зерновых и кормовых угодий значительно выше, чем в третьей и четвертой группах. Данная группа районов имеет наилучшие по совокупности районов показатели производительности труда (27971,3 руб.), фондоотдаче (2,2 руб.) и производству мяса КРС на 100 га сельхозугодий (228,7 ц). Для этой группы характерен уровень развития сельского хозяйства «выше среднего». Данные районы могут в дальнейшем войти в первую группу или служить «точками роста» сельхозпроизводства в регионе.

Третья группа представлена десятью районами области: Верховажский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Сокольский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский, Устюженский. Для этой группы характерен «средний» уровень развития сельского хозяйства. Данная группа районов имеет наилучшие по совокупности районов показатели рентабельности (22,1%), энерговооруженность (77,6 лош. сил).

В состав четвертой типологической группы вошли одиннадцать муниципальных районов области: Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Кадуйский, Нюксенский, Сямженский, Харовский и Чагодощенский. В районах этой группы сельское хозяйство имеет достаточно «низкий» уровень развития. Объем производства сельскохозяйственной продукции (в т.ч. животноводства и растениеводства) значительно ниже аналогичных показателей первой и второй групп. В некоторых районах в настоящее время сельхозпроизводство находится в упадке.

Заключение. Проведенное исследование показало значительную территориальную дифференциацию муниципальных районов Вологодской области по уровню сельхозпроизводства. Районы первой и второй типологических групп расположены преимущественно на юге и юго-западе территории региона (за исключением Великоустюгского района, находящегося во второй группе) и примыкают к крупным развитым городам – Вологда, Череповец, Шексна, Великий Устюг. Районы третьей типологической группы расположены в центральной и восточной части области, четвертой – на западе, севере и два района (Бабушкинский и Нюксенский) – на востоке.

Необходимо отметить, что на территории Вологодской области в сложившейся ситуации среди реализуемых целевых программ в отрасли сельского хозяйства нет ни одной прямо нацеленной на снижение территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства. Косвенно данный факт подтверждает низкую степень приоритетности данной проблемы для региональных органов власти. Вместе с тем, несмотря на отдельные факты применения инструментов государственной аграрной политики, направленной на сглаживание территориальной дифференциации в сельхозпроизводстве Вологодской области, в целом она находится в латентном состоянии, лишь частично присутствуя в рамках федеральной социально-экономической политики, без конкретных целей, системы мониторинга и эффективных форм, методов и механизма регулирования существующей дифференциации сельского хозяйства. Также в условиях слабо дифференцированной бюджетной поддержки сельскохозяйственным организациям Вологодской области, осуществляемой в форме субсидий, отсутствует хозяйственная заинтересованность товаропроизводителей в диверсификации производимой сельскохозяйственной продукции [2, 3] (Anishchenko, 2015; Voroshilov, 2013).

Исследование углубляет системное отображение развития аграрного производства в сельских территориях, что дает нам в будущем возможность обоснованной разработки комплекса направлений, мер, инструментов государственного управления сельскохозяйственным производством для сглаживания территориальной дифференциации, а также совершенствования системы материально-технического обеспечения для перехода сельского хозяйства на интенсивный путь развития в целом.

[1] Систематизация экономических знаний и первые теоретические системы [Электронный ресурс]. URL: https://pandia.ru/text/77/202/63828.php (дата обращения 21.07.2021); Классическая политическая экономия [Электронный ресурс]. URL: http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/klassicheskaya-politekonomiya.html (дата обращения 21.07.2021).

[2] Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена [Электронный ресурс]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/3173477/ (дата обращения 21.07.2021).

References:

Ustoychivoe razvitie selskikh territoriy [Sustainable development of rural areas] (2013). (in Russian).

Adukov R.Kh., Adukova A.N., Prostenko A.N., Yusufov R.A. (2013). Tipizatsiya territoriy kak uslovie razvitiya selskogo khozyaystva [Typification of territories as a condition for the development of agriculture] (in Russian).

Anischenko A.N. (2015). Otsenka funktsionirovaniya selskogo khozyaystva Vologodskoy oblasti [Assessment of functioning of agriculture in the Vologda oblast]. Territorial development issues. (9 (29)). 3. (in Russian).

Chayanov A.V. (1989). O differentsiatsii krestianskogo khozyaystva [On the differentiation of the peasant economy] (in Russian).

Kirkorova L.A., Lipnitskiy T.V. (2016). Zonirovanie selskokhozyaystvennogo proizvodstva: osobennosti, problemy i mery gosudarstvennogo regulirovaniya [Zoning of agricultural production: features, problems and governmental] Nauka, biznes, vlast - triada regionalnogo razvitiya. 71-83. (in Russian).

Kostyaev A.I. (2006). Territorialnaya differentsiatsiya selskokhozyaystvennogo proizvodstva: voprosy metodologii i teorii [Territorial differentiation of agricultural production: issues of methodology and theory] (in Russian).

Krylatyh E.N. (2001). Sotsialno-ekonomicheskie faktory i riski razvitiya selskoy mestnosti (metodologicheskie aspekty) [Social, environmental and economic factors for development of rural territories]. Nikon readings. (6). 6-8. (in Russian).

Nemchinov V.S. (1967). Razmeshchenie proizvoditelnyh sil [Allocation of productive forces] (in Russian).

Obolenskiy K.P. (1963). Opredelenie ekonomicheskoy effektivnosti selskokhozyaystvennogo proizvodstva (voprosy teorii i praktiki) [Determination of the economic efficiency of agricultural production (issues of theory and practice)] (in Russian).

Semyashkin G.M., Pozdeev D.V., Semyashkin E.G. (2015). Ratsionalnoe razmeshchenie selskokhozyaystvennogo proizvodstva na territorii regiona [Rational allocation of agricultural production in the region]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. (2 (38)). 173-186. (in Russian).

Shutkov A.A. (2019). Sistema upravleniya agropromyshlennym kompleksom: teoriya, metodologiya, praktika [Agro-industrial complex management system: theory, methodology, practice] (in Russian).

Usmanov D.I. (2018). Teoretiko-metodologicheskie osnovy ekonomicheskogo neravenstva regionov [Theoretical and methodological foundations of regional economic inequality]. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. (1). 247-256. (in Russian).

Voroshilov N.V. (2013). Differentsiatsiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya munitsipalnyh obrazovaniy Vologodskoy oblasti 1991-2011 gg [Differentiation of socio-economic development in the Vologda oblast municipal entities in 1991 – 2011]. Problems of Territory’s Development. (3 (65)). 31-41. (in Russian).

Zakharov V.P, Safiullin I.N. (2008). Sovershenstvovanie razmeshcheniya i spetsializatsii kak faktor povysheniya effektivnosti selskokhozyaystvennogo proizvodstva [Improvement of placement and specialization as a factor of increasing the efficiency of agricultural production]. The Review of Economy, the Law and Sociology. (6). 15-24. (in Russian).

Страница обновлена: 30.04.2025 в 22:37:13

Russia

Russia