Objectives for managing the development of modularly distributed aviation systems

Davydov A.D.1![]() , Gorelov B.A.1, Tikhonov A.V.1

, Gorelov B.A.1, Tikhonov A.V.1

1 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Russia

Download PDF | Downloads: 25 | Citations: 11

Journal paper

High-tech Enterprises Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 1, Number 1 (January-March 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44198187

Cited: 11 by 07.12.2023

Abstract:

The current problems of managing the development of modularly distributed systems of aviation equipment are considered, which allow realizing the expected technical and economic potential of these systems.

In modern conditions, the instability of the external environment is purposefully formed for the creation and operation of high-tech complexes. Therefore the methods of managing their development should be improved. The purpose of management is to form and implement adaptive capabilities of systems to the conditions of an aggressive external environment in order to counter threats to sustainable development. The paper presents verbal statements of adaptive control tasks based on the combination and combination of the principles of unitary, modular and mixed systems development strategies on the example of modularly distributed systems of aviation systems.

Analysis of local models of technical and economic efficiency indicates the possibility of increasing the potential of systems at all stages of the life cycle in the implementation of adaptive development management.

Keywords: economical and mathematical models, adaptive management, distributed technical systems, technical and economic efficiency

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00428.

Введение

В настоящее время и ближайшей перспективе технологическое соперничество станет одним из лидирующих факторов экономического развития и конкуренции. Индикаторами такого лидерства становится технологическая гонка, технологическая война, демонстрация технологического превосходства. Следствием является перераспределение ресурсов на ранние стадии создания высокотехнологичных комплексов (ВТК), интенсивное развитие НИОКР в интересах управлением созданием и воспроизводством новаций с объективным нарастанием темпов развития ВТК, в том числе в части продукции военного назначения (ПВН), и их составных частей [1].

Вместе с тем, целый ряд секторов экономики, направлений развития остаются относительно консервативными, что создает определенные уязвимости в развитии ВТК, в том числе в развитии подсистем авиационной техники (АТ), обусловленные разноскоростными темпами инновационного развития отдельных отраслей и отдельных подсистем [2] (Burenok, 2019).

Такая ситуация создает возможности для агрессивной внешней среды манипулирования развитием конкурента. Например, конкурентом используются факторы придания нежелательной динамики относительно консервативным системам, которые создавались и эксплуатируются с ожидаемым длительным сроком эксплуатации. Другим значимым фактором является управляемый рост разнообразия проведения целевых операций, что требует адекватного ответного роста разнообразия систем АТ [3] (Kuprin, Davydov, Vinogradov, 2010).

Возрастает рассогласование потребностей и возможностей. Такое рассогласование усиливается деятельностью конкурентов в условиях технологической гонки, которая целенаправленно ориентирована на усиление негативных тенденций ускорения НТП и их негативных воздействий на устойчивость развития отечественной экономики и ее оборонно-промышленного комплекса. Данная деятельность становится системной, использующей объективные дестабилизирующие факторы развития систем АТ.

Примером реализации такого подхода является, например, концепция RMA («Революция в военном деле»). Концепция предполагает парадигмальный сдвиг в характере и способах ведения операций, в результате которого становится устаревшей или ненужной одна или несколько ключевых возможностей одной из сторон либо создаются одна или несколько ключевых возможностей в какой-либо сфере ведения целевых операций, либо происходит и то, и другое вместе [4] (Faramazyan, Borisov, 2006).

В этих условиях возникает проблема поиска путей эффективного быстрого, экономного по ресурсам и времени технологического развития. Предпринимаемые организационно-экономические, технико-экономические, политические мероприятия для компенсации дестабилизирующих факторов развития, в условиях традиционных принципов создания и использования ответных систем приводят к нарастанию затрат по всему жизненному циклу (ЖЦ). Демпфирование негативных последствий данных факторов может быть реализовано, прежде всего, при совершенствовании принципов управления созданием, использованием и развитием ПВН. Приобретает существенную значимость формирование и реализация моделей управления проектами создания ПВН с учетом аритмичности реализации проектов и адаптивности свойств ПВН к условиям внешней среды. Данный подход нашел свое отражение, например, в работе [5] (Buravlev, 2019), где рассматривается модель управления ресурсным обеспечением проектов создания высокотехнологичной продукции и модель эволюции продукции в рассматриваемом здесь контексте.

Одним из путей решения отмеченной проблемы является реализация модульного принципа построения, например, в виде помодульно распределенной системы, как это показано в [6] (Kuprin, Davydov, Teplov, 2013). Ожидаемые технико-экономические эффекты реализации модульного принципа могут быть существенными, однако, при совершенствовании управления развития модульных систем с учетом комбинаторных свойств семейств систем АТ. Такие семейства могут включать как специализированные и универсальные системы, так и модульные системы в различных сочетаниях [4].

Придерживаясь терминологии, приведенной в [7] (Davydov, Gorelov, Tikhonov, Tuzhikov, 2019), определим помодульно распределенную систему как систему, скомплексированную из разнофункциональных модулей и реализованную на основе системного принципа конструктивной обособленности, что позволяет изменять облик системы адекватно неустойчивости внешней среды.

Системность и целостность

Потенциал помодульно распределенных систем дает возможность искомой малоемкой по ресурсам и времени ускоренной стратегической реакции в развитии систем АТ с асимметрично-адекватным адаптивным откликом на возможные угрозы технологического отрыва [7, 8] (Kaloshina, Ermakova, Dianova, 2018).

Такой ожидаемый потенциал может быть реализован при формировании организационно-экономической и технико-экономической технологий адаптивного управления в их системном сочетании, что позволит реализовать устойчивое и скоростное магистральное развитие систем АТ со свойствами инвариантности внешней среде.

Такое развитие возможно на основе реализации систем АТ как сложных систем и системообразований с открытой переменной структурой и развитыми свойствами адаптации. Примером таких систем и являются помодульно распределенные системы АТ.

Имеющаяся практика проектного управления созданием помодульно распределенных систем АТ подтверждает возможность реализации ряда практически значимых задач управления полным жизненным циклом в конкурентной среде:

- упреждение собственными новациями очередных новаций противника/конкурента или формирования новых условий конкурентного взаимодействия;

- непрерывное наращивание собственного модернизационного потенциала в интересах увеличения сроков службы систем АТ без потери их целевого потенциала в динамике;

- обеспечение возможности перераспределения ресурсов на ранние стадии ЖЦ в интересах демпфирования вновь возникающих угроз развитию систем АТ;

- возможность интенсификации упорядоченного развития систем АТ и их составных частей, подсистем-модулей на направлениях с высокими темпами НТП, управляемой, упорядоченной деградации и замены морально устаревающих подсистем АТ без ущерба располагаемой целевой эффективности системы АТ в целом;

- возможность решения актуальных задач преодоления дублирования в разработках и производстве систем АТ в интересах различных структур, когда подсистемами АТ решаются функционально близкие задачи, но с различными конструктивно-технологическими и орг-экономическими решениями по их созданию и применению;

- управляемое сокращение или поддержание разнообразия образцов и систем АТ на достаточном уровне на всех стадиях жизненного цикла таким образом, чтобы обеспечить с меньшими затратами времени и ресурсов и подготовить к конъюнктурным изменениям целевых ситуаций на рынке, к новациям в их составе и структуре;

- реализация потенциала адаптации систем АТ к динамике спроса таким образом, чтобы, обеспечить непрерывное качественное совершенствование и модернизацию систем АТ с увеличением сроков их эксплуатации при сохранении требуемого уровня целевого функционирования.

Необходимо, однако, отметить, что принципиальным моментом реализации управления жизненным циклом помодульно распределенных систем АТ является управление не столько отдельными системами или подсистемами АТ, но их целостными системообразованиями (техноценозами) [9–11] (Kuprin, Tikhonov, Khrustalev, 2013; Kuprin, Davydov, Selivanov, 2012; Davydov, Gorelov, Silaev, Tikhonov, 2018).

Такое управление помодульно распределенными системами АТ позволяет обеспечить решение комплекса задач управления во взаимодействии с внешней средой, в составе которого отметим следующие задачи:

- обеспечение асимметрии отклика на нежелательную динамику внешней среды с высокой скоростью реакции на вызовы внешней среды при время-ресурсном дефиците;

- непрерывное получение новизны систем АТ с поддержанием их потенциала целевого функционирования без наращивания дорогостоящего серийного производства;

- формирование потенциала для интеграции в технологическое пространство экономик регионов мира, например, в рамках системы коллективной безопасности;

- обеспечение требуемого инновационного развития малыми приращениями потенциала помодульно распределенных систем АТ для демпфирования разноскоростного НТП в критичных отраслях.

Адаптивное управление полным жизненным циклом распределенных систем АТ позволяет реализовать требуемое сокращение затрат всех видов ресурсов по всем стадиям жизни систем АТ; сокращение длительности цикла разработки и производства с увеличением длительности цикла эксплуатации по моральному износу; рационализацию разнообразия систем АТ до необходимого и достаточного их уровня; обеспечение необходимого уровня функционирования на основе адекватного формирования и реализации специально формируемых адаптивных свойств систем АТ.

Здесь объективно необходимо поддержание требуемого разнообразия на основе парадигмы развития помодульно распределенных систем АТ как систем, распределенных в пространстве и времени с открытой переменной структурой и развитыми адаптивными свойствами.

На основе закономерностей развития техноценозов возможно формировать рациональные состав и структуру помодульно распределенных систем АТ. Развитие таких систем во многом определяются мощностью множества элементов распределенных систем АТ.

Здесь целесообразно классифицировать технические системы по признаку мощности параметрических рядов (числу рассматриваемых или организуемых классов модулей) следующим образом:

- слабые параметрические ряды с небольшим числом классов;

- сильные параметрические ряды со значительным числом классов.

Унитарные, специализированные системы являются слабым параметрическим рядом. Их разнообразие определяется, например, числом модификаций, возможностями модернизации. Модульные системы являются сильным параметрическим рядом, что позволяет создавать на их основе значительное разнообразие обликов по спросу. Смешанные системы могут быть отнесены как к сильным, так и к слабым параметрическим рядам в зависимости от целей декомпозиции на классы. При выделении отдельных обликов в унитарное исполнение в составе помодульно распределенной системы АТ параметрический ряд можно позиционировать как сильный параметрический ряд. При формировании лишь двух классов (один их наиболее типичных случаев реализации) распределенную систему АТ отнесем к слабым параметрическим рядам.

В данном контексте адаптивное управление может быть представлено как управление параметрическими рядами в семействах систем АТ. Примером такого управления может служить выделение, при необходимости, из состава помодульно распределенной системы в состав специализированных унитарных систем отдельных обликов с высокой технико-экономический эффективностью применения по отдельным типам целей в определенных операциях и обратная их интеграция в состав помодульно распределенной системы. Также целесообразно учитывать возможность выделения квазиуниверсальных систем АТ для использования по относительно устойчивого множества целей в относительно устойчивых типов операций и обратную их интеграцию.

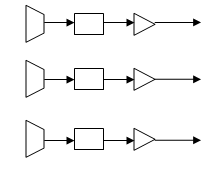

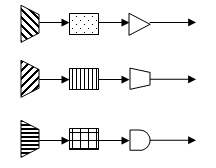

Базой для сопоставления однородных, одинаковых унитарных и модульных систем АТ может служить модель, описывающая их комбинаторные свойства и отраженная на рисунке 1.

Рисунок 1. Комбинаторные свойства однородных унитарных и помодульно распределенных систем АТ

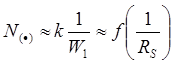

Для данного случая имеет место следующая тенденция, отражающая соотношение наряда однородных унитарных средств и однородных помодульно распределенных средств через соотношение потоков отказов:

![]() ,

,

где NУ и NM – требуемые уровни запасов для целостных унитарных и помодульно распределенных систем; R – число классов подсистем-модулей, на которые может быть декомпозирована помодульно распределенная система АТ; mr – виды модулей m в классе r.

Данная тенденция не означает, однако, что возможно необоснованное увеличение

числа классов модулей в интересах только лишь уменьшения уровня запасов. Разделение

системы на классы обусловлено, прежде всего, технико-экономической целесообразностью

– наличием нескольких видов модулей в классе, необходимостью обновления, адаптации

номенклатуры видов модулей под требования заказчиков и эксплуатантов или под условия

проведения целевой операции, что условно отражено в виде зависимости ![]() .

.

При этом возможно адаптивное управление выделение из состава помодульно распределенной системы отдельных специализированных обликов и квазиуниверсальных обликов.

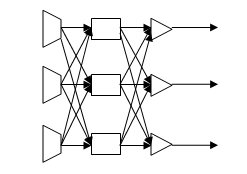

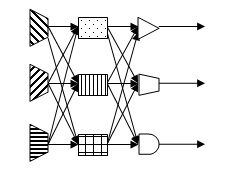

Также для сильных параметрических рядов помодульно распределенных систем АТ, создаваемых вслед росту разнообразия системы-цель и условий взаимодействия системы-средство, необходимо учитывать возможности комбинирования или адаптации обликов в сравнении с простым множеством обликов унитарных систем (рис. 2).

Рисунок 2. Комбинаторные свойства унитарных и помодульно распределенных систем АТ при формировании обликов

На рисунке показан следующий случай: семейство из трех унитарных обликов по три вида модулей в трех классах (R=3, mr=3) трансформируется в помодульно распределенную систему или семейство из 27 обликов (R=27).

Необходимость такой трансформации обусловлена, например, динамикой внешней среды – ростом разнообразия условий проведения операций. При этом число целей может оставаться неизменным.

Такие возможности отражены в адаптивной составляющей целевой эффективности и стоимости операции:

![]()

,

,

где ![]() – стоимость операции – затраты по полному

жизненному циклу системы с учетом фактора времени;

– стоимость операции – затраты по полному

жизненному циклу системы с учетом фактора времени; ![]() – стоимость

единицы средства;

– стоимость

единицы средства; ![]() – требуемый наряд средств (для

унитарных или модульных средств); RS – разнообразие

обликов в унитарной или помодульно распределенной системе.

– требуемый наряд средств (для

унитарных или модульных средств); RS – разнообразие

обликов в унитарной или помодульно распределенной системе.

Сопоставление унитарных и модульных систем указывает на тенденцию увеличение срока эксплуатации системы при увеличении ее разнообразия:

Тэкс.мод.= Тэкс.унит.*K(RS)

где Тэкс.мод.= Тэкс.унит. – длительность эксплуатации модульных и унитарных систем; К – статистический коэффициент (для укрупненных оценок К=1,12 при декомпозиции систем на классы модулей R=2÷4).

Данная тенденция подтверждается на примере имеющейся в настоящее время ограниченной практики создания и использования помодульно распределенных систем.

При этом представляется возможным эффективное разрешение возникающих технических, экономических и организационных проблем и задач адаптивного управления на принципах рационального сочетания унитарного, модульного и смешанного построения.

Заключение

Адаптивное управление развитием помодульно распределенных систем АТ в современных и перспективных условиях их функционирования предполагает учет целостного комплекса концепций и современных принципов проектного управления и процессного управления, которые реализуют принципы системного анализа и синтеза систем. Однако создание систем АТ по-прежнему имеет в своей основе принципы унитарного целостного формирования, которые не в полной мере учитывают возможности создания и развития систем поэлементно, помодульно. В то же время дальнейшее развитие систем с объективно подтверждаемой практикой создания высокотехнологичных комплексов и ПВН обуславливает целесообразность комбинированного использования принципов унитарного, модульного и смешанного создания и развития как помодульно распределенных систем АТ. Приведенные здесь экономико-математические модели управления, в развитие моделей, предложенных в [7, 11, 12] (Davydov, Gorelov, 2018), учитывают эти принципы и дают возможность оценить, хотя бы в виде тенденций, практическую значимость реализации данных принципов. При адекватной реализации возможностей унитарного, модульного и смешанного построения, отраженных в моделях адаптивного управления развитием помодульно распределенных систем АТ, такие системы сформируют значительный технико-экономический потенциал развития авиационной техники и ряда важных видов ПВН.

References:

GOST R56135-2014. Upravlenie zhiznennym tsiklom produktsii voennogo naznacheniya. Obshchie polozheniya [GOST P56135-2014. Life cycle management of military products. General requirements] (2015). Moscow: Standartinform. (in Russian).

Buravlev A.I. (2019). Modeli upravleniya resursnym obespecheniem proektov sozdaniya vysokotekhnologichnoy produktsii [Model of high-tech product creation projects resource supply management]. Vooruzhenie i ekonomika. (4(50)). 62-71. (in Russian).

Davydov A.D., Gorelov B.A. (2018). K voprosu otsenki konkurentosposobnosti raspredelennyh tekhnicheskikh sistem na rannikh etapakh ikh sozdaniya [On the issue of assessing the competitiveness of distributed technical systems at the early stages of their creation] Full life cycle management systems for high-tech products in mechanical engineering: new sources of growth. 75-78. (in Russian).

Davydov A.D., Gorelov B.A., Silaev A.V., Tikhonov A.V. (2018). Modeli upravleniya razvitiem raspredelennyh tekhnicheskikh sistem [Models for managing the development of distributed technical systems]. News of higher educational institutions. Mechanical engineering. (3(696)). 92-103. (in Russian). doi: 10.18698/0536-1044-2018-3-92-103 .

Davydov A.D., Gorelov B.A., Tikhonov A.V., Tuzhikov E.Z. (2019). Metody i modeli otsenki effektivnosti raspredelennyh sistem aviatsionnoy tekhniki po kriteriyu «stoimost-effektivnost-vremya» [Methods and models of technico-economic assessment of distributed technical systems according to the criterion «cost-efficiency-time»]. Strategicheskaya stabilnost. (1(86)). 20-25. (in Russian).

Faramazyan R.A., Borisov V.V. (2006). Transformatsiya voennoy ekonomiki KhKh – nachalo KhKhI veka [Transformation of the military economy of the 20th – early 21st century] M.: Nauka. (in Russian).

Kaloshina M.N., Ermakova O.V., Dianova E.V. (2018). Upravlenie innovatsionnymi proektami na etapakh zhiznennogo tsikla raspredelennyh sistem aviatsionnoy tekhniki [Management of innovative projects at the stages of the life cycle of distributed aircraft systems]. Stin. (12). 35-40. (in Russian).

Kuprin I.L., Davydov A.D., Selivanov S.N. (2012). Modulnaya strategiya razvitiya – sistemoekonomicheskaya kontseptsiya intensifikatsii razvitiya vysokotekhnologichnyh kompleksov [Modular development strategy as a system-economic concept for intensifying the development of high-tech complexes]. Bulletin of the Moscow State Regional University. series: economics. (1). 78-85. (in Russian).

Kuprin I.L., Davydov A.D., Teplov Yu.A. (2013). Opornye tendentsii v razvitii transformiruemyh vysokotekhnologichnyh kompleksov [Key trends in the development of transformable high-tech complexes]. National interests: priorities and security. 9 (46(235)). 20-30. (in Russian).

Kuprin I.L., Davydov A.D., Vinogradov S.M. (2010). Problemy ekonomiko-matematicheskogo modelirovaniya perspektiv razvitiya modulnyh raketnyh kompleksov [Problems of economic and mathematical modeling of prospects for the development of modular missile systems]. Vestnik Moskovskogo aviatsionnogo instituta. 17 (4). 27. (in Russian).

Kuprin I.L., Tikhonov I.P., Khrustalev O.E. (2013). Kontseptualnye osnovy formirovaniya perspektivnyh strategiy innovatsionnogo razvitiya vysokotekhnologichnyh kompleksov [Conceptual foundations of promising strategies for innovative development of high-tech complexes]. National interests: priorities and security. 9 (16(205)). 19-24. (in Russian).

Страница обновлена: 11.04.2025 в 07:56:42

Russia

Russia