The role of the National Technological Initiative in the digital transformation of Russian regions

Andreeva O.V.1![]() , Dmitrieva V.D.1

, Dmitrieva V.D.1![]()

1 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 6

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 3 (July-september 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44082133

Cited: 6 by 07.12.2023

Abstract:

Last 30 years, Russian economists have been talking about the modernization or transformation of the economy of Russia. And during this period of time, all attempts to modernize it was interrupted with the economic and political crises. So, now, the National Technological Initiative (NTI) program has tackled these challenges. NTI is a Russian mega-project aimed at creating favourable conditions for the implementation of innovative projects by providing financial and non-financial support at various stages of the technological companies’ development. Like a Lego set for kids, which can be used to assemble anything, NTI provides regions with the opportunity to choose the direction of the economic modernization. Regions can construct any product and any market they need. They can use any support tools and measures. This article is an attempt to popularize the NTI program as an effective set of tools for transforming and improving the competitiveness of regional economies.

Keywords: National Technological Initiative (NTI), innovation economy, digital transformation, NTI markets, modernization

JEL-classification: O31, O32, O33

Введение

Вот уже почти 30 лет российские экономисты рассуждают о необходимости перехода от «сырьевой» модели российской экономики к инновационной, однако до сих пор значительную часть федерального бюджета продолжают возмещать доходы нефтегазового сектора. И те же 30 лет предпринимаются попытки модернизации экономики.

Первая волна модернизации российской экономики, имевшая место в 1999–2008 гг., фактически прервалась. При этом технологическая модернизация не могла быть проведена в надлежащем объеме ввиду чрезмерной изношенности основных фондов. Причем, по оценкам некоторых экспертов, удельный вес изношенного оборудования составлял до 64% [1] (Khanin, Fomin, 2017).

Д. Фомин и Г. Ханин полагают, что в постсоветское время в ходе приватизации оценка основных фондов проводилась с учетом интересов отдельных политических групп, а не объективных факторов [2] (Fomin, Khanin, 2017). Так, авторы замечают, что в 1992 г. при проведении инвентаризации основных фондов была сделана оговорка о том, что ее результаты не повлияют на проведение приватизации. При этом разрыв между балансовой и восстановительной стоимостью основных фондов сохранялся все постсоветские годы и в 2015 г. достиг 8 раз [1] (Khanin, Fomin, 2017).

Недооценка стоимости основных фондов вкупе с неэффективным механизмом приватизации, а также традиционными системными проблемами российской экономики стали одними из серьезнейших препятствий на первом этапе проведения модернизации.

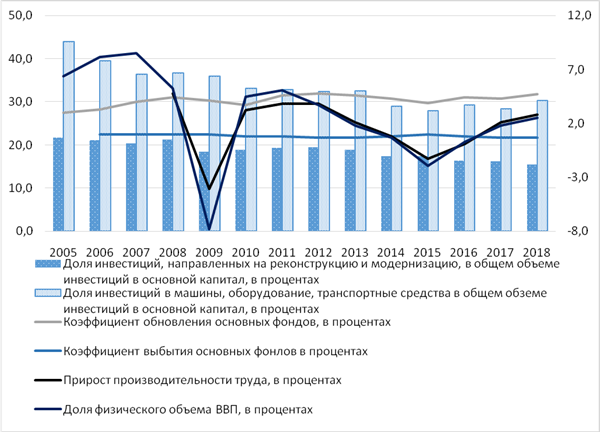

После длительной рецессии, вызванной последствиями мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., снова возник интерес к проблеме модернизации российской экономики. Так, началась вторая волна модернизации, однако она уже не отличалась столь же высокими темпами прироста экономических показателей, как первая (рис. 1), а тенденция подъема была прервана политическими событиями 2014 г.

Рисунок 1. Динамика показателей модернизации российской экономики в 2005–2018 гг.

Источник: [3].

Высокая зависимость от импорта, которая была характерна на протяжении всех лет новейшей истории России, а также целый ряд других проблем в 2014 г. в условиях введения экономических санкций против России способствовали фактически разворачиванию системного кризиса. Среди негативных последствий введения санкций:

· давление на внутренний рынок, что повлекло за собой сокращение производства;

· сужение рынка труда и рост армии безработных;

· сокращение инвестиций в основной капитал вследствие сокращения притока иностранных инвестиций и снижения платежеспособного спроса со стороны домохозяйств;

· нарастание неэффективного госсектора и ослабление рыночных и правовых институтов;

· падение доверия к власти и низкая деловая активность и т.д.

Начиная с 2015 г. в условиях экономических рестрикций, необходимости организации импортозамещения продукции, а также остальных традиционных проблем началась, условно говоря, третья волна модернизации российской экономики. Ее основой стали не только необходимость технического переоснащения производства и в первую очередь цифровой трансформации, но и идея стимуляции научно-изобретательской деятельности как драйвера экономического роста.

Структурные диспропорции российской экономики, неравномерность социально-экономического развития российских регионов, слабая диверсификация региональных отраслевых комплексов, а также традиционализм, инертность и слабая восприимчивость инноваций – это проблемы, которые нельзя решить за счет перелива капиталов из одной отрасли в другую, от одного региона к другому. Возникла необходимость пересмотра отраслевой политики на федеральном уровне. Ответом на этот вызов стало формирование долгосрочной программы поддержки инноваций, получившей название «Национальная технологическая инициатива» (далее – НТИ).

НТИ – это мегапроект, предполагающий создание благоприятных условий для реализации инновационных проектов любого рода посредством оказания финансовой и нефинансовой поддержки на разных стадиях развития технологических компаний [4] (Dmitrieva, 2018), [5], [6]. При этом первостепенное внимание в ходе реализации НТИ уделяется цифровым решениям и коммерциализации прорывных технологий.

В связи с этим основная цель данного исследования состоит в оценке роли и значения Национальной технологической инициативы как механизма встраивания региональной экономики в систему перспективных рынков. НТИ в рамках собственного Регионального стандарта НТИ [6] дает полные методические указания для региональных органов власти и бизнес-сообщества для разворачивания инновационных процессов, однако инертность системы управления и непонимание возможностей НТИ не позволяют регионам перейти на новый уровень инновационного развития.

Поэтому данное исследование обладает не только теоретической новизной, но и может иметь практическую значимость для широкого ряда стейкхолдеров (от региональных органов власти до отдельных индивидуальных предпринимателей и стартаперов).

Обзор литературы

Технологические инновации играют ключевую роль в быстрорастущих экономиках: они провоцируют и направляют структурные изменения, расширяя те сектора, которые связаны с производством высокотехнологичной продукции, знаний и услуг, ускоряют бизнес-цикл, расширяют производственные возможности, создают новую устойчивую конкурентную среду, а также включают отдельные регионы и страны в глобальные цепочки создания стоимости [7] (Dmitrieva, 2019). При таком подходе развитие знаний и компетенций отдельного человека и целой организации следует рассматривать как основу будущих изменений.

Начиная со знаковых работ Ф. Махлупа «Производство и распространение знаний в США» и К. Эрроу «Экономические последствия обучения в процессе деятельности», опубликованных в 1962 г., сфера образования и научных разработок становится привлекательной для экономистов, а изменения знаний включаются в неоклассические модели экономического роста: если объем затрачиваемого труда или капитала может изменяться в положительную и отрицательную стороны, то объем знаний лишь увеличивается, причем изменения происходят в геометрической прогрессии. В своих последующих работах Эрроу последовательно развивал идею включения поведенческих параметров в модели экономического роста: информация передается не только через цены, но и всю систему производства и распространения знаний [8] (Arrow, 1995), а технический прогресс является прямым следствием обучения работников в процессе деятельности (learning by doing) [9] (Arrow, 1962). Последовавшие за этим многочисленные работы выдающихся экономистов, таких как П. Ромер [10] (Romer, 1990), [11] (Romer, 1993), Мэнкью, Вейла [12] (Mankiw, Weil, Romer, 1992), Р. Лукас [13] (Lucas, 1993), Агийон и Хауитт [14] (Aghion, Howitt, 1992), Гроссман и Хелпман [15] (Grossman, Helpman, 1991), Р. Барро и Х. Сала-и-Мартин [16] (Barro, Sala-i-Martin, 1995) и др., давали наиболее подробное объяснение технологического прогресса, включая производство инноваций и увеличение человеческого капитала.

Проблематика развития программ НТИ связана не только с вопросами распространения знаний и технологий как воплощением этих знаний. Модернизация, или даже полноценная трансформация российской экономики в целом и включение ее в глобальные быстрорастущие рынки – вот сложнейшая задача, стоящая перед исследователями и практиками.

Модернизация российской экономики в условиях сложной геополитической обстановки, введения санкций и замедления темпов экономического роста, демографических сдвигов и целого ряда иных причин затруднена. Как подчеркивает M. Дабровски [17] (Dabrowski, 2019), Россия уже не сможет вернуть темпы экономического роста, которые были характерны для экономики 1990-х гг. Отмечается, что экономические преобразования в рамках третьей волны модернизации должны привести к повышению инвестиционной привлекательности российской экономики, развитию инфраструктуры, усилению международных связей и расширению присутствия России в международных организациях, поддержке инноваций и созданию более эффективных рынков. Фактически эти же цели преследует и НТИ. В научной литературе вопросы формирования НТИ представлены нешироко, рассматриваются общие вопросы формирования программ НТИ и функционирования инфраструктуры [18] (Afonina, Sibirskaya, Oveshnikova, 2017), [19] (Sibirskaya, 2017), [20] (Sibirskaya, Oveshnikova, 2018).

Методология исследования

Методология данного исследования базируется на применении институционального подхода, сформированного в рамках экономической теории, так как он дает широкие возможности анализа социально-политических и экономических процессов: ведь НТИ предполагает не только технологическое и техническое обновление для российской экономики. Для осознания необходимости трансформаций нужны изменения ментальности: кванториумы, школы мышления, точки кипения, кружковое движение по всей стране, которые определяют новый образ мышления современного предпринимателя и законодателя.

Участие регионов в НТИ versus НТИ как фактор развития регионов

Основанная на новых стандартах работы с данными, технологиях защиты информации, развитии ИКТ-инфраструктуры, робототехники и человеческих ресурсов и поддерживающая амбициозные цели национальных проектов «Наука», «Образование» и «Цифровая экономика» Национальная технологическая инициатива постепенно и целенаправленно формирует экономику нового типа, основанную на сетевых структурах.

Возникающие межорганизационные сетевые структуры характеризуются тем, что:

· сохраняют самостоятельность всех организаций-участниц;

· способны быстро адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры;

· самостоятельно устанавливают наиболее оптимальную форму самой сетевой структуры;

· концентрируют деятельность каждой организации-участницы на ее наилучших компетенциях и способностях в рамках конкретных проектов;

· сокращают трансакционные издержки и издержки контроля;

· формируют эффективные системы перелива знаний и трансфера технологий внутри структуры.

Сохраняя свою юридическую самостоятельность, организации-участницы включаются в решение определенных проблем и задач, «связывают» территорию региона (или даже несколько регионов), оказывая тем самым существенное влияние на уровень жизни и конкурентоспособность региона в целом.

Существенное преимущество формирования межорганизационных сетей состоит в создании мощного и всестороннего социально-экономического эффекта, запускающего региональный мультипликатор, а также в создании и поддержании конкурентной среды [4] (Dmitrieva, 2018), [5].

НТИ изначально ориентирована на поиск новых рынков, на которых Россия уже имеет или в перспективе может обрести конкурентное преимущество за счет внедрения инновационных технологий и стандартов безопасности, новых форм взаимодействия с потребителями и формирования новых компетенций и новых профессий с применением цифровых технологий. К новым рынкам относят [6]: Aeronet; Autonet; Marinet; Technet; Energynet; Neuronet; Healthnet; Safenet; Foodnet; Medianet; Fashionnet; Edunet; Gamenet; Econet; Homenet.

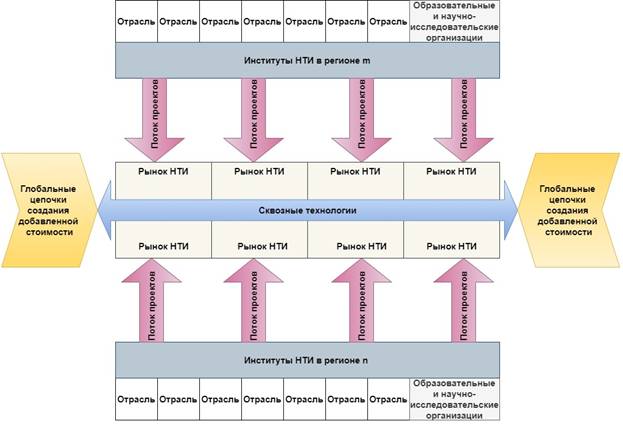

Данные рынки не могут существовать в рамках отдельной традиционной отрасли. Любой из перечисленных выше рынков формируется на стыке отраслей. И эта их особенность является сложнейшим препятствием на пути их развития ввиду инертности мышления и низкой склонности к изменениям систем управления. В результате буквально «пронизанные» сквозными технологиями рынки НТИ фактически надстраиваются над традиционными отраслями (рис. 2), однако в перспективе должны их полностью заменить.

Рисунок 2. Общий механизм реализации НТИ

Источник: составлено авторами.

Предприятие в рамках традиционной отрасли концентрирует свою деятельность на производстве товаров и услуг, в то время как в рамках рынков НТИ достижение сетевого и синергетического эффекта имеет более важное значение, чем генерация прибыли на основе непосредственного производства [21] (Blagov, Kulaeva, 2020). Выгоды от совместной деятельности, распределенное производство и управление проектами, укрепление межрегиональных связей, постоянное развитие компетенций сотрудников, перелив знаний и трансфер технологий – лишь некоторые преимущества новых рынков.

В традиционных отраслях зачастую складывается ситуация, когда региональные производители оказываются неконкурентоспособными даже в межрегиональном экономическом пространстве. Программа НТИ, напротив, дает возможность регионам включиться, с одной стороны, в процесс производства инноваций, а с другой – в глобальные цепочки создания добавленной стоимости (рис. 2).

Подобно детскому конструктору, из кубиков которого можно собрать что угодно, НТИ предоставляет регионам возможность выбора направления новой трансформации. При этом набор традиционных отраслей важен, но не имеет значения: возможно развитие новых, не связанных с базовыми, отраслей и рынков. Зарубежный опыт реализации инновационной политики свидетельствует о том, что сочетание традиционных и исключительно инновационных производств может быть достаточно эффективным решением проблемы развития территорий. Яркий пример здесь – Швеция, которая в силу своих небольших размеров и сложных природно-климатических условий вынуждена сконцентрировать большую часть экономической активности в южной части страны. Сохраняя уникальные традиционные мелкокустарные производства, Швеция, как и прочие страны – участницы Европейского союза, между тем делает акцент на технологических инновациях.

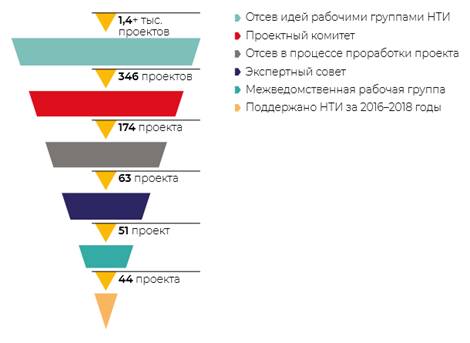

Многочисленные инновационные проекты, генерируемые региональными резидентами, попадают в «воронку» и проходят многоуровневую экспертную оценку. В результате из тысяч проектов остаются десятки, которые соответствуют стандартам и поддерживаются институтами НТИ (рис. 3).

Рисунок 3. «Воронка» проектов НТИ за 2016–2018 гг.

Источник: [22].

В рамках программы НТИ регионы получают доступ к набору кейсов мировых и отечественных лучших практик (в том числе «отфильтрованных» в «воронке») реализации высокотехнологичных проектов, инструментам развития и ресурсам общего пользования (в том числе финансовым) (рис. 4, табл. 1).

Рисунок 4. Набор инструментов НТИ

Источник: составлено авторами.

Таким образом, регион может выбрать, в какие новые рынки включиться, а организации могут сформировать оптимальную сетевую структуру, которая позволит сконцентрировать необходимые ресурсы, в том числе финансовые [23] (Vovchenko, Andreeva, 2019).

Таблица 1

Меры поддержки НТИ

|

|

Рейтинг «ТехУспех»

|

Национальные чемпионы

|

Инфра-структура НТИ

|

Экспорт НТИ

|

Спин-офф НТИ

|

Технологический прорыв

НТИ

|

|

Приоритет в

господдержке

|

+

|

+

|

|

|

|

|

|

Экспертиза

|

+

|

|

|

|

|

|

|

Доступ к

заказчикам и партнерам

|

+

|

+

|

|

|

|

|

|

PR и GR

|

+

|

+

|

|

|

|

|

|

Консьерж-сервис

|

|

+

|

|

|

|

|

|

Финансирование

|

|

|

+

|

+

|

|

+

|

|

Преодоление

административных барьеров

|

|

|

+

|

|

+

|

+

|

|

Поиск партнеров и

заказчиков

|

|

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

Акселерация

|

|

|

|

+

|

|

|

|

Международный GR

|

|

|

|

+

|

|

|

|

Субсидирование

процентной ставки

|

|

|

|

|

+

|

|

|

Вход в капитал

проектных компаний

|

|

|

|

|

+

|

|

|

Технологическая

кооперация

|

|

|

|

|

|

+

|

Важнейшей преградой на пути реализации программ НТИ является инертность российской экономики. Российские регионы включились в повестку НТИ, избрав для себя в качестве перспективных рынков преимущественно Technet, Neuronet, Energynet и Foodnet, т.е. фактически традиционные отрасли. Количество инновационных проектов, которые прошли экспертизу НТИ и приняты к реализации, также невелико и составляет всего 92. Таблица 2 характеризует географию размещения проектов НТИ по регионам России. Показательно, как мало регионов участвуют в реализации проектов (таковых всего 16), причем на долю городов Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирской области приходится фактически 80% всех проектов (по закону Парето). При этом в данном перечне не представлен ни один регион Северо-Кавказского федерального округа.

Таблица 2

Проекты НТИ по регионам Российской Федерации

|

Регион

|

Количество реализуемых проектов НТИ

|

Действующие рынки НТИ

|

Перспективные рынки НТИ

|

|

Центральный федеральный округ

| |||

|

Московская область

|

1

|

Aeronet, Autonet, Marinet,

Neuronet, Energynet, Technet

|

-

|

|

Тульская область

|

1

|

Aeronet, Marinet

|

Neuronet, Energynet, Technet

|

|

Город Москва

|

54

|

Aeronet, Autonet, Marinet,

Neuronet, Healthnet, Energynet, Technet, Кружковое движение

|

-

|

|

Северо-Западный федеральный округ

| |||

|

Республика Карелия

|

1

|

Healthnet

|

Neuronet, Technet

|

|

Новгородская область

|

1

|

Marinet

|

Neuronet, Technet, Energynet

|

|

Город Санкт-Петербург

|

14

|

Aeronet, Autonet, Marinet,

Neuronet, Healthnet, Energynet, Technet

|

-

|

|

Южный федеральный округ

| |||

|

Ростовская область

|

1

|

Autonet, Marinet, Energynet

|

Aeronet, Neuronet, Technet

|

|

Город Севастополь

|

1

|

Autonet, Marinet

|

Neuronet, Energynet, Technet

|

|

Приволжский федеральный округ

| |||

|

Республика Мордовия

|

1

|

Energynet

|

Neuronet, Technet

|

|

Республика Татарстан

|

4

|

Aeronet, Autonet, Neuronet,

Energynet, Technet

|

Foodnet

|

|

Пермский край

|

2

|

Energynet, Technet

|

Neuronet

|

|

Уральский федеральный округ

| |||

|

Свердловская область

|

2

|

Neuronet, Energynet, Technet

|

Aeronet

|

|

Челябинская область

|

1

|

Neuronet, Energynet, Technet

|

-

|

|

Сибирский федеральный округ

| |||

|

Новосибирская область

|

6

|

Aeronet, Marinet, Neuronet,

Healthnet, Energynet, Technet

|

-

|

|

Томская область

|

1

|

Aeronet, Marinet, Neuronet,

Healthnet, Technet

|

Energynet

|

|

Дальневосточный федеральный округ

| |||

|

Приморский край

|

1

|

Marinet

|

Aeronet, Autonet, Neuronet,

Energynet, Technet, Foodnet, Кружковое движение

|

Начатая в 2020 г. инициатива НТИ «Форсайт 2.0» [5] как форма объединения усилий науки, бизнеса и государства над решением проблем развития российской экономики должна способствовать переосмыслению регионами преимуществ включения в работу рынков НТИ. Даже делая акцент на собственных сильных базовых отраслях, «пронизанных» сквозными технологиями, регионы могут реанимировать собственную экономику и начать создавать конкурентный продукт.

Заключение

В заключение хочется отметить, что НТИ – это больше не стратегия точечного развития, и тем более не стратегия преодоления регионального неравенства или отраслевого дисбаланса. Это стратегия комплексного инновационного развития российской экономики, в которую каждый регион может внести свой вклад.

Среди преимуществ и возможностей программ НТИ для регионов, по нашему мнению, можно выделить:

· их инициативный характер. Директивность в определенной мере присутствует, но тем не менее организации, их сетевые объединения и регионы в целом имеют возможность выбора: выбора рынка НТИ, выбора собственной стратегии развития, выбора инструментов НТИ и выбора мер поддержки НТИ;

· комплексность принимаемых решений: программа НТИ разрабатывается совместно представителями науки и образования, бизнеса и государственных структур;

· междисциплинарность и межотраслевой характер: вне инициативных проектов НТИ представляется крайне сложным состыковать интересы представителей разных отраслей;

· возможность постоянной актуализации образовательных программ с учетом требований к новым профессиям в постоянно изменяющемся мире;

· возможность реорганизации и даже реанимации отраслей, которые регион самостоятельно восстановить не может;

· форсированная цифровизация;

· сетевой и синергетический эффекты.

Заметим, что инициативный характер НТИ является ее основным преимуществом и недостатком одновременно, так как делает ее формирование в регионе «необязательной».

На наш взгляд, региональным органам власти и бизнес-сообществу необходимо глубже погрузиться в проблематику НТИ. По сути, НТИ и есть так необходимая России новая программа модернизации экономики с учетом формирования новых компетенций работников и новых требований и стандартов работы и безопасности. Однако перестроить экономику на новый лад без перестройки «мозгов» невозможно, но и эта проблема может быть решена с помощью разных инструментов НТИ (школы мышления, точки кипения, кванториумы и т.д.). От регионов требуется лишь одно: организовать плотные и эффективные структуры взаимодействия государства, бизнеса и образования.

References:

Afonina I.A., Sibirskaya E.V., Oveshnikova L.V. (2017). Issledovanie infrastruktury Natsionalnoy tekhnologicheskoy initsiativy [The infrastructure’s study of the national technological initiative]. Microeconomics. (5). 5-11. (in Russian).

Aghion P., Howitt P. (1992). Model of Growth through Creative Destruction Econometrica. 60 323-351.

Arrow K.J. (1962). Economic Implications of Learning by Doing Review of Economic Studies. 29 (3). 155-173.

Barro R., Sala-i-Martin X. (1995). Technological Diffusion, Convergence and Growth NBER Working Paper. (5151).

Blagov E.Yu., Kulaeva N.I. (2020). Platformennye biznes-modeli kompaniy ekosistemy Natsionalnoy Tekhnologicheskoy Initsiativy [Platform business models of the ecosystems of the national technology initiative]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 157-172. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100464.

Dabrowski M. (2019). Factors Determining Russia’s Long-Term Growth Rate Russian Journal of Economics. (5). 328-353. doi: 10.32609/j.ruje.5.49417.

Dmitrieva V.D. (2018). Problemy upravleniya innovatsionnymi territorialnymi klasterami v Rossii [Problems of management of innovative territorial clusters in Russia] M.: Poligraf servis. (in Russian).

Dmitrieva V.D. (2019). Raspredelenie innovatsiy i znaniy v sisteme ekonomicheskikh klasterov [Dissemination of innovations and knowledge in economic clusters] Interdisciplinarity in the modern humanities and social sciences-2019 (knowledge as a goal, tool and catalyst for social development in the digital world). (in Russian).

Errou K. (1995). Informatsiya i ekonomicheskoe povedenie [Information and economic behavior]. Voprosy Ekonomiki. (5). 30-42. (in Russian).

Fomin D.A., Khanin G.I. (2017). Dinamika osnovnogo kapitala ekonomiki RF v postsovetskiy period (1992-2015 gg.) [Dynamics of fixed capital in the Russian Federation in the post-Soviet period (1992-2015)]. Problems of forecasting. (4). 21-33. (in Russian).

Grossman G., Helpman E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy Cambridge, MA: MIT Press.

Khanin G.I., Fomin D.A. (2017). Instituty i statistika (na primere statistiki osnovnogo kapitala) [Institutions and statistics: the case of fixed assets accounts]. Terra Economicus. 15 (4). 33-45. (in Russian). doi: 10.23683/2073-6606-2017-15-4-33-45 .

Lucas R. (1993). Making a Miracle Econometrica. 61 (2). 251-271.

Mankiw N., Romer D., Weil D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth Quarterly Journal of Economics. 107 (2). 407-437. doi: 10.2307/2118477.

Romer P. (1990). Endogenous Technical Change Journal of Political Economy. 98 (5(2)). 71-102. doi: 10.1086/261725.

Romer P. (1993). Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development Journal of Monetary Economics. 32 (3). 543-573. doi: 10.1016/0304-3932(93)90029-F.

Sibirskaya E.V. (2017). Transformatsiya ekonomiki v usloviyakh formirovaniya Natsionalnoy tekhnologicheskoy initsiativy [Transformation of economy in the conditions of forming the national technological initiative]. Science Journal of Volgograd State University. GLOBAL ECONOMIC SYSTEM. 19 (3). 21-30. (in Russian). doi: 10.15688/jvolsu3.2017.3.2 .

Sibirskaya E.V., Oveshnikova L.V. (2018). NTI kak strategicheskoe napravlenie tekhnologicheskogo razvitiya Rossii [National technological initiative as the strategic direction of the technological development of Russia]. Statistika i Ekonomika. 15 (1). 34-41. (in Russian). doi: 10.21686/2500-3925-2018-1-34-41 .

Vovchenko N.G., Andreeva O.V. (2019). Finansovyy kontur natsionalnoy tekhnologicheskoy initsiativy [The financial outline of the national technological initiative]. Finance. (12). 8-13. (in Russian).

Страница обновлена: 10.05.2025 в 23:02:32

Russia

Russia