Technological priorities of the region's strategic development in the context of digital industrialization

Sumina E.V.1, Zyablikov D.V.2

1 Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Russia

2 Сибирский федеральный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 36 | Citations: 18

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 3 (July-september 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44082130

Cited: 18 by 07.12.2023

Abstract:

This article is devoted to the study of technological innovation development of the region in the digital environment. The international economic environment and the technological challenges of the digital environment, the consequences of the pandemic and the cyclical nature of economic development, taking into account the characteristics of each country, determine the need for new methodological approaches to strategic planning of technological development in the region. The author analyzes the evolution of theoretical approaches to strategic management and planning, identifies factors and reveals the mechanism of strategic management of technological development of the region in digital industrialization. The purpose of this research is to reveal the essence of the process of strategic planning of technological development of regions. The role and features of developing strategic alternatives and priorities for technological development of the region are defined. The advantage of the work is the formulated conceptual basis for developing a strategy for technological development of the region based on the formation of its innovative advantages. The role of innovative advantages of the region as a component of the regional management system that ensures continuous innovative development of the economy and the achievement of advanced development targets with an increase in the share of high-tech industries in the production structure is revealed. The role of preferential territories as conditions for increasing investment attractiveness and using natural market mechanisms of innovative reproduction is shown.

Keywords: digital economy, industrialization, strategic technological development of the region, innovative advantages of the region

JEL-classification: O32, O33, R13, R19

Введение

Технологическое развитие России на сегодняшний день зависит от общей ситуацией в мировой экономике, которая характеризуется многими экспертами и исследователями как сложная, связанная с новой формацией – цифровой экономикой, основанной на использовании информационно-коммуникационных, цифровых технологиях, и условиями развивающегося кризиса, обусловленного многими причинами. Современные условия и естественное падение производительности в традиционных отраслях экономики индустриальной эпохи определяют дальнейшее развитие глобальной социально-экономической ситуации и выбор приоритетов технологического развития страны. Многие ведущие экономисты отмечают замедление темпов роста производительности, которое началось еще в 1970-е годы, изменение отраслевой структуры экономики [7] (Idrisov, Knyaginin, Kudrin, Rozhkova, 2018). Данные тенденции значительно отражаются как на региональной отраслевой и технологической специализации, так и потенциале научно-технологического развития экономики страны в целом. Ранее ставились стратегические ориентиры более чем вдвое увеличить уровень вложений в НИИР и НИОКР до 2,5–3% ВВП и долю инновационной продукции на международном рынке – до 30% [10].

Термин «цифровая экономика» относится исключительно к происходящей сейчас и еще незавершенной трансформации всех секторов экономики. Целью данной работы является раскрытие сущности процесса стратегического планирования технологического развития регионов в условиях цифровой экономики как этапа индустриализации.

Проблемы становления глобального цифрового экономического пространства, создания информационно-коммуникационных площадок и цифровых платформ до настоящего момента лишь фрагментарно рассматривались в ряде трудов зарубежных и отечественных авторов. Исследованию процессов цифровой платформизации и национальных приоритетов посвящены работы Н. Нигропонте (2006), Р.Р. Клинга (2000), Р. Ламба (2000), Бухт Р., Р. Хикса (2017, 2018). Исследователи Э. Брайнджолфсон и Б. Кахин (2000), Дон Тапскотт (2000) стремились продемонстрировать в своих работах четкие определенные отличия цифровой экономики [4, 24, 29, 31, 32] (Bukht, Khiks, 2018; Brynjolfsson, Kahin, 2000; Kling, Lamb, 2000; Negroponte, 1996; Tapscott, 1996).

В решение проблем стратегического развития социально-экономических систем в разные периоды становления теории стратегического планирования и управления внесли свой вклад исследователи: И. Ансофф (1979), Р. Акофф (1972), П. Друкер (2007), М. Портер (2011), А. Чандлер (1962), А. Слоун, Г. Минцберг (1994), К. Эндрюс (1971), Г. Минцберг (2000), Р. Фримен (1999), Д. Коллис (1997), С. Монтгомери (1997), Дж. Барни (1991), А.И. Татаркин (2003), Г. Хамел, К.К. Прахалад (2002), Д. Тис (2003) и другие авторы [1, 20, 22, 26, 27, 33, 36] (Ansoff, 1989; Khamel, Prakhalad, 2002; Barney, 1991; Collis, Montgomery, 1997; Chandler, 1990; Teece, Pisano, Shuen, 1997; Freeman, 1999). В отличие от информационной экономики, отличающейся зависимостью от интернет-технологий, цифровая экономика – более всеохватывающая и сложная стадия экономического развития. Данные условия выдвигают новые требования к уровню инновационной активности и результативности региональных социально-экономических систем. Главной целью регионального развития должна стать структурная перестройка промышленности на основе внедрения цифровой технологической платформы и задействование факторов долгосрочного экономического роста, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества региона. Под влиянием распространения модульных цифровых платформ и применения платформенных технологий возможно создать единую цифровую среду взаимодействия участников инновационной деятельности, подключить к единому источнику информации и координационным механизмам. Например, связанный с данным процессом цифровой трансформации процесс прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен в некоторых регионах (официальный портал «Добродел» в Московской области, использование искусственного интеллекта для повышения качества жизни в Республике Татарстан). Данная тематика актуальна также с учетом решения задачи повышения инновационной активности в экономике региона, трансформации производительных систем в соответствии с новыми технологическими вызовами и приоритетами в базовых отраслях экономики высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов. На международном уровне Стратегия инновационного развития европейских стран включает в качестве целевого ориентира достижение уровня инвестиций в научно-исследовательский инновационный сектор экономики не менее 3% ВВП. Данные расходы в Российской Федерации определены в качестве целевых индикаторов до 2020 года – не менее 2,4% от ВВП. Для соответствия современным вызовам Индустрии 4.0 необходимо увеличение доли инновационной продукции и перестройка на цифровые технологические платформы. Цифровая среда может как усилить эту фундаментальную неравномерность инновационной результативности регионов без использования процессов цифровой платформизации в регионах, так и предоставить новые технологические возможности: конвергенция, гибкость, универсальность и глобальность технологий, кросс-отраслевая эффективность, развитие аддитивных, облачных технологий на основе новых сетевых ресурсов. Также отличается интенсивностью использования больших массивов информации, новых алгоритмов принятия решений, технологий автоматизации и роботизации. Важнейшей и требующей решения проблемой в этой связи является обеспечение эффективности инновационной деятельности и стратегическое управление технологическим развитием региона, определение, сохранение и технологическое развитие приоритетных отраслей экономики региона с учетом новых угроз и последствий сокращения производства, с одной стороны, и возможностей использования цифровой индустрии. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста производительности труда, в первую очередь в высокотехнологичных отраслях экономики, будет основой экономического роста региона.

Предлагаемые в статье «инновационные преимущества региона» (ИПР) как новое понятие являются теми глубинными причинами, факторами долгосрочной конкурентоспособности, экономического развития и структурной перестройки экономики региона с увеличением доли высокотехнологичных, наукоемких отраслей и соответствующего организационно-административного обеспечения [16] (Sumina, 2015). Новизна исследования состоит в раскрытии процессов цифровой индустриализации на уровне региона и формулировании стратегической альтернативы, обеспечивающей опережающие темпы экономического роста на основе создания центров технологического развития в условиях преференциальных территорий региона. Исследовательская гипотеза состоит в предположении того, что стратегическое управление технологическим развитием региона в условиях цифровой экономики выстраивается на принципах опережающего развития и достижения уровня ИПР, компоненты которых обеспечивают реализацию новых технологических приоритетов. Процессы цифровой платформизации создают организационные условия взаимодействия участников инновационной и инвестиционной деятельности как компонента ИПР. Социально-экономическое развитие региона на основе концепции формирования ИПР включает два взаимосвязанных стратегических направления: восстановление роли высокотехнологичного промышленного сектора, его технологической трансформации и цифровизация и совершенствование системы государственного управления на уровне региона и муниципалитета. В условиях больших вызовов и реализации данных направлений научно-технологического развития Российской Федерации разработка концептуальной основы формирования ИПР и использование цифровой платформизации и цифрового управления, цифровых технологий с учетом реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» являются необходимостью для достижения требуемых показателей инновационного развития.

Цифровая индустриализация в региональной экономике

Цифровое пространство уже сейчас рассматривают как неотъемлемую часть среды обитания человека. Его особенностями является многофакторное воздействие на общество и человека и проблема информационного неравенства как по уровню внедрения цифровых и информационных технологий, так и по возможности доступа к информации, что имеет особое значение для многоукладной экономики России. Индустриализация СССР, происходившая в 30-е годы прошлого века, также была обусловлена переходом на новый технологический уклад, что позволило сформировать производительные силы соответственно новым требованиям мирового хозяйства. Каждая территория являлась, по сути, производственной площадкой единой хозяйственной системы районирования, выступала основой роста эффективности производства, способствовала региональной специализации и кооперации. Заслуживают внимания другие примеры реиндустриализации и факторы, определяющие экономический рост [2, 18] (Bodrunov, 2012). Послевоенное реформирование экономики Японии (1950–1960 гг.) и феномен «Японское чудо». К моменту прекращения войны по масштабам применения новейших технологий в промышленности далеко Япония отставала от таких стран, как США. К концу 40-х годов страна добилась значительных успехов в области повышения квалификации рабочей силы, развития творческих способностей менеджеров, что позволило ей без особых затруднений повсеместно внедрять и применять современные зарубежные технологические достижения и, как показал пример электронной промышленности, на этой основе внедрять в практику свои усовершенствования. В последующее пятилетие все это обусловило устойчивый рост производительности труда, Япония ежегодно повышала производительность труда на 9,9 % [14] (Sigeto Tsuru, 1981).

В настоящее время Россия вступила на тот путь, который Япония уже прошла к 2000 г. в плане определения направлений развития «информационного общества», подготовки и принятия необходимого информационного законодательства, оптимизации государственного управления с использованием информационных сетей связи и интернета [6] (Denisov, 2000). Также необходимо отметить опыт промышленного развития, модернизации экономики Кореи, Сингапура, китайскую модель с 1980-х и 1990-х годов.

Следует отметить, что основным фактором, препятствующим развитию цифровой трансформации бизнеса, остается отсутствие необходимого анализа имеющегося потенциала и инновационной восприимчивости трансформаций Индустрии 4.0 каждым регионом, его особенностей и потребностей с учетом имеющегося ресурсного, научно-технологического, кадрового, инфраструктурного потенциала.

Цифровая индустриализация в разных странах

У каждой страны, которая демонстрирует успехи в создании цифровой экономики, существует своя стратегия и определенные приоритеты индустриализации на основе использования цифровых технологий, свой опыт, и абсолютного лидера в развитии всех ее аспектов не существует.

В таблице 1 представлены отличия стратегий цифровизации в некоторых странах-лидерах и России, в которой можно отметить многоукладность в технологическом развитии в различных регионах и отраслях.

Таблица 1

Отличие стратегии цифровизации в разных странах

|

Страна

|

Россия

|

Япония

|

Германия

|

Китай

|

США

|

|

Название стратегии

цифровизации экономики

|

Программа «Цифровая

экономика Российской Федерации»

|

Общество 5.0 Society 5.0

|

Индустрия 4.0 (Cyber Physical Systems – CPS)

|

«Сделано в Китае

– 2025», «Made in China 2025»

|

Консорциум промышленного

интернета (Industrial Internet Consortium)

|

|

Главная цель цифрового

развития

|

Научно-технологическое

развитие Российской Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642) на

основе внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере

|

Технологическое развитие и создание мотивации крупных компаний на создание

социально ориентированных технологий, направление ресурсов на социум через

интеграцию физического и киберпространства

|

Лидерство Германии в

промышленной сфере в машиностроении, автомобильной промышленности,

транспортно-логистическом секторе на основе создания киберфизических систем

|

Преодоление разрыва с

западными достижениями области высоких технологий и уменьшение зависимости

Китая от импортных технологий, мировое лидерство в сфере высоких технологий

|

Совершенствование

технологий, обмен наилучшими практиками и достижение наилучшего результата на

основе стратегических альянсов, снижения рисков и расходов, совокупного

прогресса

|

Источник: составлено авторами.

После мирового финансового кризиса 2008‒2009 гг. в Германии наблюдается тенденция к реиндустриализации. По своей сути новый подход предполагает повышение конкурентоспособности производимой продукции за счет интеграции «киберфизических систем» (Cyber Physical Systems ‒ CPS) в заводские процессы посредством подключения машин, станков, складских помещений к «Интернету вещей и услуг». Речь идет о качественно новом взаимодействии интеллектуального оборудования и средств производства, включающем независимый обмен данными; они сами инициируют определенные действия и самостоятельно управляют друг другом. Китай осуществил «цифровизацию» многомиллионного населения. «Сделано в Китае – 2025» – план развития КНР, основывается на принципах развития обрабатывающей промышленности Китая на грядущее десятилетие. Данная программа, рассчитанная на рост инновационных производственных отраслей Китая, имеет основной целью не просто развитие обрабатывающей промышленности, но и достижение уровня и качества производства в ведущих мировых индустриальных державах. Среди китайских ученых и экономистов-практиков распространено мнение, что она будет содействовать модернизации производства в КНР и ускорит переход от принципа «Сделано в Китае» к стратегии «Сделано в Китае на основе интеллектуальных технологий».

Переход на современную цифровую технологическую платформу является стратегически важным решением. Программа «Цифровая экономика» в России направлена на развитие конкретных технологий, направленных на формирование новой экономики страны. Основные усилия предполагается сосредоточить на «сквозных цифровых технологиях» и «создании экосистемы цифровой экономики Российской Федерации», в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан» [8, 12] (Ivanov, 2017, р. 6; Motina, 1995). Цифровая экономика имеет значительный потенциал для развивающихся стран, для которых подобные экономические сдвиги могут означать экономический рост.

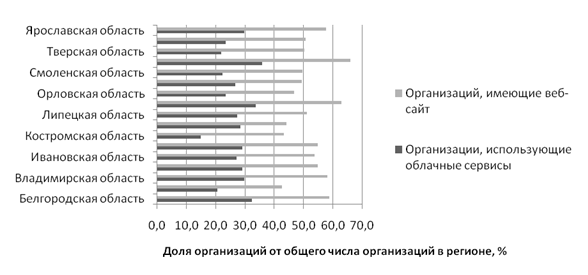

Интересным является также иллюстрация непосредственного использования цифровых технологий по ряду федеральных округов и субъектов Российской Федерации, представленная на рисунках 1, 2, 3 [1].

Рисунок 1. Использование информационных технологий в субъектах Российской Федерации в Центральном федеральном округе в 2018 г.

Источник: Официальный портал Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] - URL: http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/enterprises/science (дата обращения: 29.02.2020).

В Центральном федеральном округе по показателям распространения информационных технологий в бизнесе (наличие сайта, использование облачных сервисов) средний уровень распространения, соответственно, по показателям достигает от 30 до 60% от общего числа организаций в регионе.

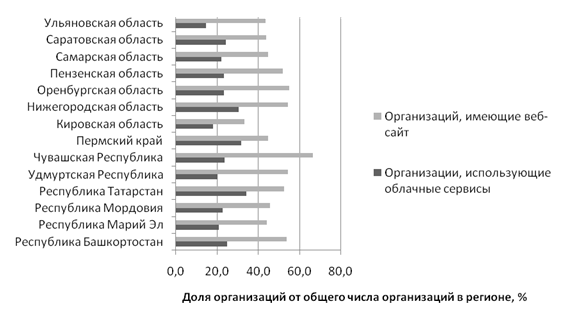

Рисунок 2. Использование

информационных технологий в субъектах Российской Федерации в Приволжском

федеральном округе в 2018 г.

Рисунок 2. Использование

информационных технологий в субъектах Российской Федерации в Приволжском

федеральном округе в 2018 г.

Источник: Официальный портал Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] - URL: http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/enterprises/science (дата обращения: 29.02.2020).

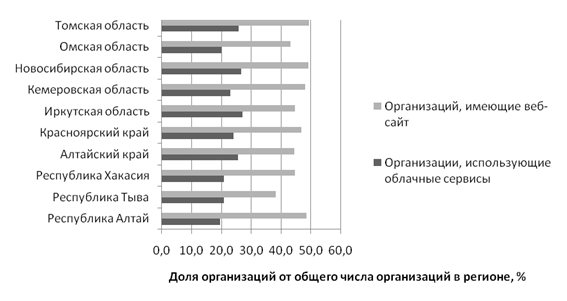

Рисунок 3. Использование информационных

технологий в субъектах Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в 2018

г.

Рисунок 3. Использование информационных

технологий в субъектах Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в 2018

г.

Источник: Официальный портал Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] - URL: http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/enterprises/science (дата обращения: 29.02.2020).

В Приволжском федеральном округе, в состав которого входят регионы – инновационные лидеры по показателю использования облачных технологий, также достигают значения 30–35 %, а по количеству организаций, имеющих сайт, – более 65 %, в Сибирском федеральном округе данные показатели ниже – 25 и 50% соответственно.

В отличие от информационной экономики, отличающейся зависимостью от интернет-технологий, цифровая экономика более всеохватывающая и сложная стадия экономического развития. Данные условия выдвигают новые требования к уровню инновационной активности и результативности региональных социально-экономических систем.

Теоретические подходы к стратегическому управлению технологическим развитием региона

Угроза экономического кризиса и вынужденная ускоренная цифровизация в ряде отраслей экономики России высветили некоторую ограниченность и проблемы стратегического планирования в технологичных сферах, в том числе в области медицины, биотехнологий, цифровых технологиях, которые обеспечивают необходимую среду дистанционной (удаленной) работы и социального взаимодействия. С появлением коронавируса скорость цифровизации экономики возросла в 10 раз [9]. Согласно расчетам, сделанным Economist by Now-Casting Economics, исследовательской фирмы, которая предоставляет институциональным инвесторам высокочастотные экономические прогнозы, мировая экономика сократилась на 1,3% в первом квартале 2020 года, что было вызвано снижением ВВП Китая на 6,8% в годовом исчислении. Темпы роста производительности в развитых странах начали существенно снижаться еще в 1970-е годы [7] (Idrisov, Knyaginin, Kudrin, Rozhkova, 2018). Особенно серьезно сократился рост производительности в обрабатывающей промышленности и приблизились к «потолку» производительности, за которым отдача инвестиций в их развитие резко падает. К пределам производительности и эффективности традиционные технологии стали приближаться также и в неиндустриальных секторах экономики.

Во время фаз спада (периодов депрессии) экономика структурно готова к базисным инновациям, которые впоследствии проявляются результатами с соответствующим мультиплицирующим эффектом. Далее их распространение при одновременных инновациях усовершенствования ведет к росту. Г. Менш (1979) выявил некоторые слабости теории Й. Шумпетера (1982) в распространении инноваций, определил роль технологических базисных изменений именно в условиях экономического спада [21, 30] (Shumpeter, 1982). Научно-технологическое развитие Российской Федерации – это трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития экономики России и обеспечение способности страны отвечать на большие вызовы, как представлено в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. И. Ансофф, Г. Минцберг, А. Чандлер определяли стратегию как «набор правил», совокупность пяти «п», план. Основными вехами в развитии теории стратегического управления были работы М. Портера в 1980-х годах. Д. Тис (1997), развивая ресурсные концепции Б. Вернерфелъта (1984), С. Монтгомери (1997), Дж. Барни (1991), К.К. Прахалада и Г. Хамела (1990) и Р. Гранта (1991) в стратегическом управлении, с соавторами одним из первых ввел в научный оборот понятие динамических способностей как способности системы изменяться, опережая конкурентов [1, 11, 13, 20, 22, 27, 33] (Ansoff, 1989; Mintsberg, Alstrend, Lempel, 2000; Porter, 2010; Khamel, Prakhalad, 2002; Barney, 1991; Chandler, 1990; Teece, Pisano, Shuen, 1997). Термин «динамический» означает способность к обновлению компетенций в целях достижения соответствия с изменяющейся деловой средой; определенные инновационные ответные меры требуются в тех случаях, когда время выхода на рынок и сроки являются критическими, темпы технологических изменений являются быстрыми, а характер будущей конкуренции и рынков трудно определить.

Регион – территория, которую можно отделить от других территорий административными и географическими критериями, обладающая особыми природно-климатическими условиями, промышленным и научно-исследовательским потенциалом стратегического развития. В теории стратегического управления регион является наиболее сложным объектом, который может рассматриваться многоаспектно [19] (Tatarkin, 2003). В российском законодательстве это – часть территории Российской Федерации в границах территории субъекта Российской Федерации. Стратегическое планирование в России осуществляется на федеральном уровне, уровне округов и регионов, муниципальном уровне. Стратегия научно-технологического развития является одним из стратегических документов, в котором трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы. Научно-технологическое развитие Российской Федерации может осуществляться по двум альтернативным сценариям: импорт технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок, интегрированных в мировую науку, но занимающих в ней подчиненные позиции; лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития в рамках как традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение целостной национальной инновационной системы.

Определяя стратегические альтернативы научно-технологического развития России и ее регионов, необходимо учитывать сложившиеся подходы в стратегическом управлении и планировании и международный опыт. Если для первого этапа был в целом характерен приоритет внутренних аспектов деятельности фирмы, для второго – акцент на внешнем окружении, то особенностью третьего этапа стал возврат на обновленной интеллектуальной основе к внутренним способностям. Японская модель так же, как и американская, предполагает создание технологического приоритета, но при этом упор делается на конкретные технологии, на государственном уровне определяются технологические преимущества [6] (Denisov, 2000).

Традиционная парадигма стратегического управления не столько демонстрирует взаимосвязь с технологическим развитием как стержневым компонентом, сколько включает технологии как фактор, определяющий выбор стратегии. Новый подход в стратегическом планировании технологического развития региона основан на совершенно других механизмах определения технологических приоритетов, специализации региона (Foray, David, Hall, 2009) и естественной диффузии знаний [35] (Foray, David, Hall, 2009). Формирование динамических способностей в стратегическом управлении научно-технологическим развитием региона предполагает формирование процедур и механизмов технологического прогнозирования с целью технологического опережения и достижении региона – инновационного лидера.

Таким образом, стратегические альтернативы технологического развития экономики регионов России можно разделить на две группы в соответствии с существующими подходами в стратегическом развитии (традиционный – сложившийся как догоняющее развитие, включающее поиск и адаптацию уже имеющихся научно-технологических новшеств с преимущественно директивными механизмом внедрения их в производственную сферу). Второй наиболее приемлемый в современных условиях путь – стратегия технологического опережения и создания новых производств, учитывая множество технологических приоритетов инновационного развития региона на основе естественных рыночных механизмов их отбора и мотивации технологического обновления отраслей региона, формирования новых отраслей. Ориентация на систему долгосрочных технологических приоритетов и опережающего развития требует постановки и определения основных принципов опережающего развития территорий. Инициатива создания территорий опережающего развития (ТОР) как преференциальных территорий, которые призваны стать стимулирующими социально-экономическое развитие региона локальными территориальными промышленными комплексами, является своевременной и определяющей новый методологический подход к стратегическому развитию региона, стимулирующий инновационную активность и обеспечивающий цифровую индустриализацию.

Опережающее развитие включает формирование организационных условий как систему ресурсного, кадрового, инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности в процессе реализации управленческого механизма достижения целевых показателей технологического развития региона.

Технологическое развитие региона может основываться на концепциях инновационного развития: концепции «догоняющего развития»; концепции «опережающего развития». Опережающее экономическое развитие преимущественно базируется на наращивании инновационной активности для создания новых возможностей экономического роста. Раскрытию ключевых элементов системы опережающего развития региона посвящены труды Беляковой Г.Я. (2011), Глазьева С.Ю. (1993), который видит ключевую идею опережающего развития экономики как основу преодоления кризиса в опережающем становлении базисных производств нового технологического уклада, разработке и внедрении механизма реализации целевой программы опережающего развития экономики; создании системы стратегического планирования, включающей установление приоритетов экономического и научно-технического развития [3, 5] (Belyakova, 2001; Glazev, 1993). Сухарев О.С. (2013) предложила рассматривать стратегию лидерства (пионерную стратегию) региона [15] (Sukharev, 2013). По мнению зарубежных исследователей, в целях опережающего развития и технологического лидерства главным аспектом является создание стимулирующих инновационную деятельность бизнеса организационных условий, формирование стимулов и компетенций [34] (Pavitt, 2006).

Процесс стратегического планирования технологического развития, позволяющий формировать инновационные преимущества региона (ИПР)

Планирование технологического развития региона должно состоять из системы взаимосвязанных регламентаций по технологическому прогнозированию, целеполаганию, обеспечению организационных условий реализации научно-технологических приоритетов территорий, оценки результативности инновационной деятельности (рис. 4). В фундаментальных трудах зарубежных и отечественных исследователей присутствовали термины – абсолютные, сравнительные и конкурентные преимущества региона, ключевые (стержневые) компетенции социально-экономических систем, динамические организационные способности – в продолжении ресурсных концепций стратегического управления (М. Портер (2011), Г. Минцберг (2000), Р. Фримен (1999), Д. Коллис (1997), С. Монтгомери (1997), Дж. Барни (1991), А.И. Татаркин (2003), Г. Хамел, К.К. Прахалад (2002), Д. Тис (2003) и другие авторы). Д. Тис (1997) с соавторами одним из первых ввел в научный оборот понятие динамических способностей как способности системы изменяться, опережая конкурентов. Термин «динамический» означает способность к обновлению компетенций и знаменует переход к новому пониманию стратегического развития региона [11, 13, 19, 36] (Mintsberg, Alstrend, Lempel, 2000; Porter, 2010; Tatarkin, 2003; Freeman, 1999).

Инновационные преимущества региона (ИПР) как новый термин представляют собой превосходство региона по результативности инновационной деятельности и созданию наилучших стимулирующих условий внедрения научно-технических новшеств в различных отраслях и сферах деятельности региона, созданию организационных условий инновационного развития на основе задействования естественных рыночных механизмов; это «изменяющиеся» преимущества экономики региона, его способность к опережающему определению и внедрению технологических новшеств [16] (Sumina, 2015). Преференциальные условия и сформированные организационные механизмы поддержки взаимодействия, повышения уровня компетентности участников инновационных процессов в определенных территориях обеспечивают достижение целей технологического развития региона. ИПР – совокупность определенных составляющих инновационного потенциала региона, позволяющих достичь превосходства региональных экономических систем по способности идентификации и реализации отраслевых и научно-технологических приоритетов, экономического опережения в условиях институционального обеспечения непрерывного инновационного развития [17] (Sumina, 2018).

Рисунок 4. Процесс стратегического управления технологическим развитием региона на основе ИПР

Источник: составлено авторами.

Инновации в цифровых технологиях и на их основе логично становятся фактором достижения данных показателей, соответствующих стратегии развития региона. Инновационные преимущества (ИПР) не ограничены обладанием регионом какой-либо технологической платформой, промышленной спецификой территорий. Формирование ИПР как целевого параметра научно-технологического развития региона сопряжено со следующим алгоритмом планирования научно-технологического развития региона. Первый этап сопряжен с анализом инновационного, ресурсного, промышленного потенциала развития региона, определением научно-технологических приоритетов развития региона. Второй и третий этапы направлены на согласование и утверждение выбранных инновационных приоритетов. Четвертый этап включает определение зоны взаимодействия участников инновационного процесса. Пятый этап направлен на формирование и развитие существующих организационных форм, включает формирование кластерных структур и других кооперационных форм, позволяющих получить максимальную ресурсную и компетентностную эффективность. Шестой этап включает обеспечение организационных условий инновационного развития региона. Седьмой и восьмой этап входят в блок развития компетенций участников инновационной деятельности. Девятый завершающий этап формирования ИПР включает оценку результатов технологического развития экономики региона [17] (Sumina, 2018).

Заключение

Технологическое развитие экономики и формирование нового технологического уклада, реализация технологической политики Индустрии 4.0. определяют новые задачи стратегического управления регионом. Инновационная активность в условиях нарастающих кризисных явлений в экономике не является противоречием.

Падение производительности в традиционных промышленных отраслях экономики связано как с кризисными тенденциями в экономике, так и с возникновением новых потребностей экономики региона в цифровизации и повышении гибкости производственных процессов, появлением новых технологических приоритетов. Основные концептуальные положения, на которых основывается стратегическое планирование технологического развития региона в данных условиях, выстраивается на принципах селективности и опережающего технологического прогнозирования, маркетингового обоснования с учетом социальной эффективности проекта технологического обновления и внедрения новшеств. Инновационные преимущества региона (ИПР) являются целевым ориентиром стратегического развития региона в условиях новой технологической трансформации экономики, так как определяют необходимое качественное состояние всех систем и процессов, затрагивающих цифровую индустриализацию региона (компетенции участников инновационной деятельности, включающих предпринимательский сектор экономики, коммуникационные системы и цифровую среду взаимодействия с органами государственной власти и другими участниками инновационных процессов).

ИПР как внутренние глубинные факторы, влияющие на скорость и инновационную восприимчивость экономики региона в условиях Индустрии 4.0, должны быть включены на каждом этапе стратегического управления и планирования технологического развития в региональной экономике: на этапе формирования технологических приоритетов, создания организационных условий (с учетом возможности использования стимулирующих условий преференциальных территорий); развития компетенций и оценки результативности реализации стратегии технологической трансформации региона. В статье определена роль технологического развития и формирования инновационных преимуществ региона, раскрыт новый подход к выработке стратегических альтернатив технологического развития региона в современных экономических условиях и глобальных научно-технологических вызовах. Новое методологическое обоснование цифровой индустриализации экономики региона на основе формирования ИПР позволяет использовать инновационный потенциал технологического развития ТОР. ИПР достигаются на уровне организации – целями и задачами решения проблемы формирования устойчивых конкурентных преимуществ и участия в дорыночной фазе конкуренции, на уровне региона и его территорий – постановкой целевых ориентиров технологического развития отраслей промышленности и решения социально-экономических проблем и следствий цифровой индустриализации, связанных с занятостью населения, нехваткой квалифицированных кадров и компетенций, отсутствием дополнительных каналов обратной связи, экспертных сообществ и уровнем цифровой среды отдельных территорий и зон, раскрытием инновационного потенциала ТОР. Использование методологии на основе ИПР компенсирует выявленные недостатки организационной среды технологической трансформации региона и использование преференциальных условий ТОР, позволит активизировать мотивационные механизмы инвестиций в высокотехнологичные сферы, позволит определить и реализовать технологические приоритеты инновационного развития региона в условиях цифровой индустриализации.

[1] Официальный портал Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] - URL: http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/enterprises/science (дата обращения: 29.02.2020)

References:

Reindustrializatsiya ekonomiki Rossii v usloviyakh novyh ugroz [Reindustrialization of Russian economy in the face of new threats] (2015). (in Russian).

Ansoff I. (1989). Strategicheskoe upravlenie [Strategic management] (in Russian).

Barney Jay (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage Journal of Management. (1). 99-120.

Belyakova G.Ya. (2001). Konkurentosposobnost regionalnoy ekonomiki: kontseptsiya operezhayushchego razvitiya [The competitiveness of the regional economy: concept of advanced development] (in Russian).

Bodrunov S.D. (2012). Novaya industrializatsiya i modernizatsiya Rossii (publichnaya lektsiya) [New industrialization and modernization of Russia (public lecture)] (in Russian).

Brynjolfsson E., Kahin B. (2000). Introduction. Understanding the Digital Economy

Bukh R., Heeks R. (2017). Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy Bukh R., Heeks R. (2017) Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Global. (13). 143-172. doi: 10.17323/1996-7845-2018-02-07. .

Bukht R., Khiks R. (2018). Opredelenie, kontseptsiya i izmerenie tsifrovoy ekonomiki [Definition, concept and measurement of the digital economy]. International organisations research journal. (2). 143–172. (in Russian). doi: 10.17323/1996-7845-2018-02-07.

Chandler A. D., Jr. (1990). Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Competition

Collis D. J., Montgomery C. A. (1997). Corporate strategy: Resources and the scope of the firm

David J. Teece, Gary Pisano, Amy Shuen (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management David J. Teece; Gary Pisano; Amy Shuen Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7. – 1997. - pp. 509-533. (7). 509-533.

Denisov Yu.D. (2000). Yaponiya fokusiruet protsess informatizatsii. Yaponskiy opyt dlya rossiyskikh reform [Japan focuses the process of informatization. Japanese experience for Russian reforms] Vol. 1. 28–36. (in Russian).

Foray D., David P.A., Hall B. (2009). Smart Specialization: The Concept

Freeman C. (1999). The Economics of Industrial Innovation Cambridge.

Glazev S.Yu. (1993). Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya [The theory of long-term economic development] (in Russian).

Idrisov G. I., Knyaginin V. N., Kudrin A. L., Rozhkova E. S. (2018). Novaya tekhnologicheskaya revolyutsiya: vyzovy i vozmozhnosti dlya Rossii [New technological revolution: challenges and opportunities for Russia]. Voprosy Ekonomiki. (4). 5-25. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2018-4-5-25.

Ivanov V.V. (2017). Tsifrovaya ekonomika: ot teorii k praktike [Digital economy: from theory to practice]. Innovations. (12). 3-12. (in Russian).

Khamel G., Prakhalad K.K. (2002). Konkuriruya za budushchee. Sozdanie rynkov zavtrashnego dnya [Competing for the future. Creating the markets of tomorrow] (in Russian).

Kling R., Lamb R. (2000). IT and Organizational Change in Digital Economies

Mensh G. Stalemate in Technology: monograph (0).

Mintsberg G., Alstrend B., Lempel Dzh. (2000). Shkoly strategiy [Schools of strategies] (in Russian).

Motina Yu. (1995). Yaponskaya strategiya razrabotki i vyvoda na rynok novoy produktsii [Japanese strategy for developing and bringing new products to market]. Marketing. (4). 110–111. (in Russian).

Negroponte N. (1996). Being Digital

Pavitt K. (2006). Innovation Processes

Porter M. (2010). Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competition] (in Russian).

Shumpeter Y. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [The theory of economic development] (in Russian).

Sigeto Tsuru (1981). Konets yaponskogo «ekonomicheskogo chuda» [The end of the Japanese economic miracle] (in Russian).

Sukharev O.S. (2013). Adekvatnost strategii operezhayushchego razvitiya ekonomiki Rossii v globalnyh izmeneniyakh [The adequacy of the rapid development strategy of Russian economy in global changes]. Economic analysis: theory and practice. (47). 2-15. (in Russian).

Sumina E.V. (2015). «Innovatsionnye preimushchestva regiona v usloviyakh reindustrializatsii» [Innovative advantages of a region under re-industrialization]. Current problems of economics and law. (2). 109–117. (in Russian).

Sumina E.V. (2018). Novyy podkhod k otsenke rezultativnosti innovatsionnogo razvitiya na osnove sravnitelnogo analiza regionov po dinamicheskim pokazatelyam innovatsionnyh izmeneniy [A new approach to assessing innovative development effectiveness on the basis of comparative analysis of regions on innovative changes dynamic indicators]. Creative economy. (11). 1781-1806. (in Russian). doi: 10.18334/ce.12.11.39570.

Tapscott D. (1996). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence New York.

Tatarkin A.I. (2003). Konkurentosposobnost regiona: novye tendentsii i vyzovy [The competitiveness of the region: new trends and challenges] (in Russian).

Teece D. J., Pisano G., Shuen A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management Strategic Management Journal. (7). 509-533.

Страница обновлена: 27.05.2025 в 08:43:45

Russia

Russia