Methodological Aspects of Forming the Regional Agricultural Cluster

Download PDF | Downloads: 9

Journal paper

Russian Journal of Entrepreneurship *

№ 19 / October, 2012

* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Abstract:

The article describes the scientific principles covering a number of methodological aspects of forming agricultural clusters at the regional level.

It presents the close view of the author’s model of regional agricultural cluster (by the example of the Tver Region).

Keywords: region, cluster, methodology, agriculture

Необходимость формирования территориальных кластеров как приоритетного направления первого уровня (в институциональной сфере) долгосрочного развития сельского хозяйства России впервые законодательно закреплена в проекте «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», опубликованном на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РФ 26.08.2011 г. [1].

Терминологический и инструментальный аппараты аграрной кластеризации (особенно на мезоуровне) в настоящем носят во многом дискуссионный характер и находятся в стадии становления, что определило необходимость научно-методического обоснования организационно-управленческих аспектов формирования регионального отраслевого (аграрного) кластера.

Этапы формирования модели регионального аграрного кластера

Предлагаем процесс формирования модели регионального аграрного кластера региона разбить на три основных этапа.

Этап 1. Обоснование оптимальной структуры кластера, зависящей от стратегических задач, планируемых видов деятельности и системы сельского территориального планирования.

Стратегическими задачами регионального аграрного кластера (во многом определяющими его сущность) являются: активизация внедрения в практику сельскохозяйственного производства принципов устойчивого развития (переход на социальноориентированные, ресурсосберегающие, энергоэффективные, экологически безопасные технологии производства) и обеспечение (исходя из аграрного потенциала) продовольственной безопасности региона. После определения приоритетных направлений (отраслей) развития аграрного сектора экономики (на основе комплексного анализа проблем, тенденций и перспектив) необходимо (в рамках субкластеров) рассчитать количество потенциальных участников. Аграрный cубкластер – совокупность предприятий и организаций, объединенных по принципу принадлежности к производству конкретного вида сельскохозяйственной продукции. Ядро кластера (субкластера) – предприятие или организация, характеризуемая максимальным (в сравнении с другими участниками кластера, субкластера) инновационным потенциалом.

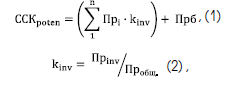

Предлагаемая нами формализация расчета потенциального количества участников суб-кластера (CCKpoten) выглядит следующим образом:

где

n – количество районов, входящих в субкластер;

Прi – количество сельскохозяйственных производителей соответствующей специализации i-ой категории (сельскохозяйственные товаропроизводители, К(Ф)Х);

Прб – количество предприятий, специализирующихся на переработке соответствующей сельскохозяйственной продукции;

kinv – коэффициент инновационной активности i-ого предприятия;

Прinv – сельскохозяйственные производители, использующие или пла- нирующие использовать инновационные технологии производства продукции;

Пробщ – общее количество предприятий.

Этап 2. Конкретизация приоритетных направлений концентрации усилий ведущих кластеров-спутников.

Для выполнения этого этапа должны быть формулированы миссия и соответствующая ей цель создания регионального аграрного кластера, систематизированы инновационные технологии организации и управления аграрным бизнесом, применение которых требует прохождения адаптационной стадии (с учетом специфики сельскохозяйственного производства конкретного региона), основанной на формировании законодательной и научной базы.

Этап 3. Оценка рисков и интегрального эффекта проекта формирования регионального аграрного кластера.

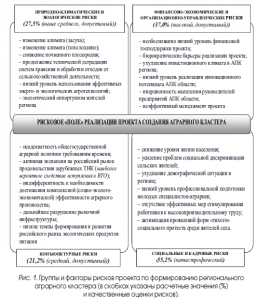

Оценка рисков проекта по созданию аграрного кластера

Оценку рисков проекта предлагаем осуществлять на основе авторской систематизации (см. рис. 1) рисков и методических разработок академиков А.А. Анфиногентовой и Э.Н. Крылатых [2]. Ранжирование расчетных оценочных значений рисков позволяет констатировать, что максимум проблем при реализации кластерного проекта связано с группой «кадровые и социальные риски» (55,2%). Результаты выполненной оценки отражают высокую степень важности системной трансформации социальных и кадровых составляющих аграрного потенциала области, направленной на формирование качественного человеческого капитала – фундамента устойчивого развития. Значение интегральной оценки рискового «поля» реализации проекта – 35,8% свидетельствует о его высоком, но допустимом уровне.

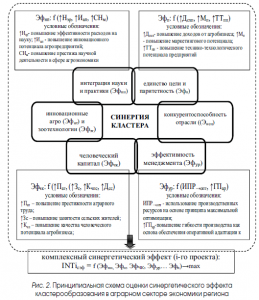

В качестве основы оценки интегрального эффекта от реализации проекта предлагаем следующую модель оценки синергетического эффекта образования регионального аграрного кластера (см. рис. 2). Апробация изложенных методических аспектов кластерообразования в аграрном секторе экономики выполнена на примере Тверского региона.

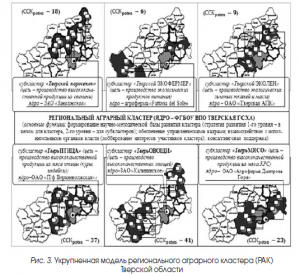

Принципиальная модель (в укрупненном виде) регионального аграрного кластера представлена на рис. 3. Миссия регионального аграрного кластера заключается в содействии устойчивому развитию сельского хозяйства на основе максимизации использования аграрного потенциала региона. Цель создания такого кластера: повышение комплексной (социо-экономико-экологической) эффективности развития сельского хозяйства области.

Заключение

Научно-методические положения, сфокусированные в предложенной модели формирования регионального аграрного кластера будут способствовать активизации внедрения в практику российского сельского хозяйства принципов устойчивого развития (с учетом внутрирегиональной специфики аграрного производства областей Российской Феедрации), что позволит в перспективе (после комплексного «запуска» механизма аграрной кластеризации) обеспечить социо-экономико-экологический баланс соответствующей аграрной системы.

Страница обновлена: 30.03.2025 в 20:22:53