Spatial compression of the dairy subcomplex

Kot E.M.1, Cherdantsev P.V.2, Cherdantsev V.P.3, Tronina M.V.4

1 Уральский государственный аграрный университет, Russia

2 ООО «Уральский научно-исследовательский институт Экономической безопасности и развития сельских территорий», Russia

3 Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова, Russia

4 Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

Download PDF | Downloads: 7

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (October-December 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=80546287

Abstract:

The dairy subcomplex of the Russian agro-industrial complex does not work optimally, since it does not provide the population with milk and milk products at the level of medically recommended standards. Norms for ensuring food self-sufficiency in this sector are also not met. The degradation of the dairy subcomplex of the Russian agro-industrial complex is accompanied by an increase in the intensity of the use of cows, a decrease in the rural population, and a change in the structure of milk and dairy producers. A paradoxical situation has arisen in which the volume of milk production is increasing and the number of cows is decreasing. At the same time, the industrial character of milk production and processing is increasing; and production capacities are concentrated. The object of the study is determined by the framework of the dairy subcomplex of the agro-industrial complex of Russia. The purpose of the study was to find the causes of the spatial degradation of the production structure of the dairy subcomplex. The elements of the scientific novelty of the study are the provisions disclosing the methodology and methods of research, provisions for the analysis of the current situation with the production and spatial development of the dairy subcomplex of Russia, as well as the formulated conclusions and recommendations.

Keywords: spatial approach, compression, dairy subcomplex, agro-industrial complex, rural population, household

JEL-classification: Q13, Q17, Q18

Постановка проблемы. Молочный подкомплекс России, на современном «рыночном» этапе, находиться в состоянии ожидания изменений. Пройдя процессы грубой трансформации 1990-х годов, характеризующиеся самоустранением государства от регулирования аграрной сферы, молочный подкомплекс АПК России стал получать государственную поддержку, но модель отношений внутри подкомплекса, с государством фактически игнорирует требования обеспечения продовольственной безопасности.

Особенностью отечественного рынка молока и молочной продукции является высокий уровень социальной значимости молока и молочной продукции низкого передела, что связано с низким уровнем реальных доходов подавляющей части населения.Спрос на молоко и молочные продукты в городской местности эластичен по цене, за исключением категории потребителей имеющих детей.

Потребление молока в сельской местности России относится к традиционным пищевым моделям. Это оправдано автономностью жизни сельской семьи (общины), до которой товары-заменители молока и молочных продуктов практически не доходили и не доходят.

Высок спрос на молоко у народов традиционно потребляющие большое количество молока. Единственным субъектом РФ население которого потребляет молока и молокопродуктов выше рекомендованной медицинской нормы, по данным Росстата, является Республика Татарстан.

Производство кисломолочной продукции зависит от заквасок. По различным экспертным оценкам, доля отечественных заквасок составляет от 10 до 50%.

Методология и методы исследования. Методология исследования основана на использовании комплексного междисциплинарного подхода. Основным методом которого является метод анализа социально-экономических объектов и процессов при помощи комплекса научных подходов. Это позволило рассмотреть объект исследования с различных точек зрения и определить границы исследования.

Оценка пространственного сжатия молочного подкомплекса осуществлялась посредством расчёта концентрации сельского населения (ЛПХ сельских территорий) на одну корову в 2015, 2020 и 2022 годах.Ввиду использования официальных данных Росстата исследование ограничено данными за 2022 г., т.к. более актуальной статистической информации не опубликовано.

Исследовательский период определён с позиций изменения институциональных условий реализации экономических отношений России и зарубежных стран с 2014 г., в связи с геополитическими трансформациями, и адаптацией национального АПК к новым условиям с 2015 г.

Определение хозяйств сельского населения в качестве фундаментального показателя исследования параметров сжатия молочного подкомплекса связано с рядом параллельных трендов:

- концентрации производства и переработки молока в приближенной к городской или в городской местности; реализуется рыночный принцип «близости рынка сбыта»;

- сокращение сельского населения;

- диспаритет цен [2], что связано с кормопроизводством и логистикой;

- цифровизацией производства молока и управления предприятием [3]

- обеспечение продовольственной безопасности и хозяйственной освоенности территории страны.

- процесс агломерирования сельского населения.

С позиций пространственной освоенности сельских территорий, в том числе производственными структурами молочного подкомплекса, хозяйства населения важнейший инструмент.

Результаты исследования. Молочный подкомплекс России традиционная сфера обеспечения населения доступным белком животного происхождения, а также обеспечения человеческого организма необходимыми для нормального физиологического развития аминокислотами и веществами.

Первый молокозавод в России был организован в 1807 г., для обеспечения нужд городского населения. Производство молока с 1890 по 2022 годы в России представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 1 – Производство молока с 1890 по 2022 годы в границах современной территории РФ, млн. т.

Источник: составлено по данным Росстата и [1].Данные рисунка 1 показывают, что производство молока имеет зависимость от институциональных условий. Это показывает снижение объёма производства в период мировых войн, революции, коллективизации и современной адаптации к рыночной модели экономических отношений.

Производство молока и его переработка в промышленных масштабах была организована, основываясь на данных рисунка, с 1950-х годов.

Параллельно с промышленным характером выпуска молочной продукции осуществлялась кампания по популяризации потребления молока, кисломолочной продукции, сыра. Это способствовало формированию устойчивой модели пищевого поведения населения и формированию прогнозируемого спроса.

Параллельно с производством молока в коллективных хозяйствах в советское время значимый объём молока производился в хозяйствах сельского населения.

При этом ЛПХ занимали значительное место в трудовой деятельности селян; формировали стадо, сопоставимое с общественным.

Потребление молока в послевоенный советский период (с 1950-х по 1990-е) было выше рекомендованной медицинской норме.

Этому способствовало и наличие обязательных государственных стандартов на производство молока и молочных продуктов. Отечественная молочная промышленность располагала собственными мощностями производства заквасок и рецептами.

Ситуация в значительной степени изменилась при переходи страны к рыночным отношениям и самоустранением государства от регулирования аграрной сферы в 1990-е годы.

Рыночный механизм, недобросовестная конкуренция, отсутствие опыта у отечественных производителей запустили процессы сокращения сельского населения и производства сельскохозяйственной продукции, в т.ч. молока.

На рисунке 1 виден период резкого сжатия производственной структуры молочного подкомплекса.

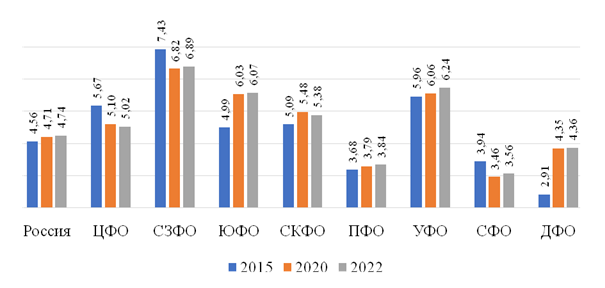

На рисунке 2 приведены данные о динамики витальной нагрузки на одну корову в сельской местности России на современном этапе.

Рисунок 2 – Динамика витальной нагрузки на одну корову в сельской местности России, чел. на корову

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата и [1, с. 19].Представленные на рисунке 2 данные показывают, что наблюдается устойчивый тренд увеличения количества сельского населения на одну корову, что свидетельствует не только о сокращении стада коров, но и о деградации социально-трудовой сферы села. Старение сельского населения, его естественная убыль и недостаточный миграционный поток обеспечили значительное сокращение ЛПХ имеющих возможность держать коров.

В ходе исследования установлено, что темп сокращения стада коров выше, чем темп сокращения сельского населения, что позволяет сделать определить в качестве причины такой ситуации низкую рентабельность содержания коровы, в первую очередь из-за дороговизны кормов.

Говоря о кормовой базе для частного заготовления коров – сена, разнотравья, следует сказать о снижении нагрузки на около селенные земли, что позволяет заготавливать сено в необходимом объёме.

Концентрированные корма, как показало полевое исследование в Республике Татарстан, проведённое в июне 2024 г., в хозяйствах населения практически не используются.

По данным представленным на рисунке 2 можно сделать вывод о том, что Южный, Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа формируют существую отрицательный тренд. Северо-западный и Сибирский федеральные округа характеризуются изменением тренда в отрицательную сторону.

Наибольшую динамику увеличения витальной нагрузки на одну корову имеет Уральский федеральный округ. Поскольку федеральный округ разнороден и не даёт представления о причинах сложившейся ситуации, была исследована его структура – состояние витальной нагрузки на одну коров в формирующих округ регионах.

Динамика витальной нагрузки на одну корову в сельской местности регионов Уральского федерального округа представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика витальной нагрузки на одну корову в сельской местности регионов Уральского федерального округа, чел. на корову

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.Исследование данных рисунка 3 показывают наличие парадоксальной, на первый взгляд, ситуации наличия региона с устойчивым положительным трендом, Свердловской области, и наличия региона-соседа с резко выраженным отрицательным трендом, Челябинской области.

Общая ситуация в регионах округа характерна для общероссийской как по результатам, так и по процессам функционирования молочного подкомплекса.

Особенность Свердловской области определяется пространственным управлением административно-территориальным делением региона [4]. Сельские населённые пункты области в большей своей части включены в городские округа, что придаёт их населению статус городского.

Устойчивый рост витальной нагрузки на одну корову в сельской местности Челябинской области связан с комплексом вышеописанных причин и отсутствием действенных мер противодействия, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.

Регионы округа имеющих суровые условия для содержания коров включены в статистику Тюменской области.

Курганская область относится к региону с аграрной специализацией производства. Но бедность населения, приоритезация сельским населением стратегий заработка вахтовым методом и трудоёмкость содержания коров и хозяйства определили возобновление процесса сокращения производственной структуры в хозяйствах сельского населения.

Выводы. Полевые исследования производственной структуры производства молока в Республике Татарстан (июнь 2024 г.) и статистическое исследование регионов Уральского федерального округа позволило сделать ряд выводов.

Во-первых, институциональная инфраструктура региональных АПК не соответствует целям развития молочного подкомплекса [5] обеспечивающего производство и переработку молока на уровне удовлетворения требований продовольственной безопасности.Во-вторых, пространственное размещение производства молока имеет крупную концентрацию, что связано с необходимостью обеспечения рентабельности. Это привело к существенному сокращению хозяйств населения производящих молоко, в том числе средствами административного воздействия на региональном уровне.

В данном аспекте, крупные производители молочных продуктов – агрохолдинги федерального масштаба, контролируют территории нескольких субъектов, население которых может самостоятельно себя обеспечивать молоком, что снижает магазинные продажи.

Есть субъекты РФ в которых административное принуждение к отказу от производства молока в ЛПХ связано с необходимостью обеспечения устойчивого промышленного производства и достижения уровня региональной продовольственной независимости по молоку и молочным продуктам в контексте показателей Доктрины продовольственной безопасности, не включённые в хозяйственные структуры агрохолдингов.

В-третьих, пространственное сжатие производственной структуры молочного подкомплекса происходит под действием деградации социально-трудовой сферы села, как в квалификационном, так и в возвратном плане. Содержание коровы требует специальных знаний, которые раньше передавались в сообществе и в ходе бытовой коммуникации.

В-четвёртых, наличие в ЛПХ коровы существенно повышает уровень рентабельности, при условии производственной диверсификации: разведения птицы, овощеводства.

Преодоление пространственного сжатия молочного подкомплекса возможно в контексте решения демографической проблемы страны средствами развития условий для жизни в сельской местности.

Сегодня существует незначительный поток переселенцев в сельскую местность с целью единения с природой, обеспечения себя экологически чистыми продуктами питания и др. В связи с чем необходимо пересмотреть государственный подход как к пространственному управлению сельскими территориями, так и к поддержке молочного подкомплекса.

References:

Anischenko A.N., Kislitskiy M.M. (2022). Kliometricheskiy podkhod k vyyavleniyu i analizu strukturnyh sdvigov v sfere proizvodstva moloka v Rossii [Cliometric approach to identifying and analyzing structural shifts in the sphere of milk production in Russia]. Economics of agricultural and processing enterprises. (12). 17-20. (in Russian). doi: 10.31442/0235-2494-2022-0-12-17-20.

Markovina E.V., Gogolev I.M., Mukhina I.A., Kislitskiy M.M. (2021). Disparitet tsen v agrarnom sektore ekonomiki [Disparity of prices in the agricultural sector of the economy]. Russian journal of management. 9 (3). 101-105. (in Russian). doi: 10.29039/2409-6024-2021-9-3-101-105.

Rodionova O.A,, Semenova E.I., Truba A.S., Abryandina V.V., Golovina L.A., Kislitskiy M.M., Zdorovets Yu.I., Logacheva O.V., Yurkov E.P., Evsyukova T.G. (2022). Mezhotraslevaya kooperatsiya, tsenovye otnosheniya i dokhodnost subektov predprinimatelstva pri raznyh tipakh povedeniya v sfere APK [Intersectoral cooperation, price relations and profitability of business entities with different types of behavior in the field of agriculture] Moscow: OOO «Sam Poligrafist». (in Russian).

Semin A.N., Kislitskiy M.M., Lylov A.S., Vorona V.Yu. (2023). Sovershenstvovanie institutsionalnoy infrastruktury APK: voprosy teorii i praktiki [Improving the institutional infrastructure of the agro-industrial complex: issues of theory and practice] M.: OOO «KOL LOK». (in Russian).

Semin A.N., Kovalev V.E., Lutfullin Yu.R., Sosenkov A.V., Kislitskiy M.M., Mikhaylyuk O.N., Lylov A.S., Likhodeevskiy A.V., Likhodeevskiy A.V., Falchenko O.D., Saveleva I.N., Strelka E.A., Khuan F. (2021). Nauchnye osnovy formirovaniya modeli smart-sela v ramkakh ekologo-innovatsionnogo podkhoda [Scientific foundations for the formation of a smart village model within the framework of an ecological and innovative approach] M.: Izd-vo «KOL LOK». (in Russian).

Страница обновлена: 15.04.2025 в 19:21:05