Социально-экономические последствия цифровой трансформации российских предприятий

Буевич А.П.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ,

Скачать PDF | Загрузок: 26

Статья в журнале

Экономика, предпринимательство и право (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 14, Номер 6 (Июнь 2024)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=68015160

Аннотация:

Активное развитие научно-технического прогресса привело к внедрению новых технологий, качественно отличных от интегрированных в ходе предыдущих промышленных революций. Они оказывают значительное влияние на трансформацию экономики всех стран, в особенности России. Данная работа посвящена комплексному анализу влияния внедрения инновационных технологий на социально-экономическое развитие России. В исследовании были определены основные направления трансформации российского рынка труда, а также выявлены основные факторы, влияющие на формирование ключевых трендов. На основании анализа и обобщения статистических и аналитических материалов автором были выявлены ключевые преимущества внедрения новых технологий в производственные процессы страны, а также недостатки данного процесса. В заключении сформулированы основные направления влияния интеграции передовых технологий на социально-экономическое положение населения России.

Ключевые слова: высокотехнологичное производство, постиндустриальное общество, рынок труда, социально-экономическое положение населения

JEL-классификация: О3, Д2, Р1

Введение

Россия - великая держава с огромным экономическим потенциалом. Наша страна обладает внушительными запасами природных, энергетических, человеческих и материальных ресурсов и активно стимулирует развитие самых различных отраслей экономики (от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса). Впрочем, наибольший финансовый и политический интерес на сегодняшний день представляет отечественная топливная промышленность и энергетика. И это неудивительно, ведь будучи страной, богатой полезными ископаемыми, Российская Федерация в мировом контексте специализируется на экспорте добываемых ресурсов (сырьевых).

К сожалению, чрезмерный акцент на развитии добывающей отрасли порой сказывается на модернизации других стратегически важных областей общественной жизни, например науки и образования и наукоемких производств. В связи с чем трансформация экономической сферы жизни общества в России протекает несколько по-другому, нежели в других странах, что во многом связано не только с экспортоориентированностью экономики нашей страны, но и с историческими особенностями её развития, вследствие чего Россия находится сейчас на пути догоняющего развития, а переход к постиндустриальному обществу имеет свою специфику [2].

Вопросами изучения влияния протекания процессов постиндустриализации на современную экономику многих стран, в частности на социально-экономическое положение населения, сегодня занимаются многие российские и зарубежные учёные, среди которых можно выделить Альпидовскую М.Л. [1], Капелюшникова Р.И. [10-12], Глазьева С.Ю. [6], Берберова А.Б. [4], Зубкова К.И. [8], Момджяна К.Х. [15], Федорова М.В. [20].

Анализ многих исследовательских работ показал, что на сегодняшний день выявлено множество проблем социально-экономического характера, к которым приводит распространение инновационных технологий, а также слабостей используемых механизмов минимизации возникающих угроз. Однако достаточно мало материала посвящено именно комплексному анализу влияния внедрения новых технологий на социально-экономическое положение населения России, что крайне важно в целях дальнейшей разработки пути снижения возникших угроз.

Цель исследования состоит в выявлении ключевых проблем социально-экономического развития населения России в связи с распространением неоиндустриализации.

Новизна исследования заключается в выявлении особенностей и комплексном анализе влияния внедрения инновационных технологий на социально-экономическое положение населения России.

При проведении исследования был осуществлен анализ статистической и аналитической информации, а также нормативно-правовой базы РФ, связанной с данной проблематикой.

Основная часть

Стоит начать с того, что особенности развития экономики нашей страны находит отражение и на развитии рынка труда. Так, на основании анализа данных, представленных Росстатом (таблица 1), можно констатировать существенное сокращение числа занятых в промышленном производстве (-13,59 п.п.), сельском хозяйстве (-8,73 п.п.) в период с 1980 по 2022 гг. При этом наблюдается рост доли трудящихся в сфере финансов (+1,33 п.п.), торговли (+10,31 п.п.), здравоохранении (+1,44 п.п.), информации и связи (+0,97 п.п.) [1, 19].

Таблица 1 - Структура занятости в России по видам экономической деятельности

|

Вид экономической

деятельности

|

Доля занятых в 1980 г.

|

Доля занятых в 2022 г.

|

Изменение доли, п.п.

|

|

Промышленность

|

32,50%

|

18,91%

|

-13,59

|

|

Сельское хозяйство

|

15%

|

6,27%

|

-8,73

|

|

Строительство

|

9,60%

|

9,20%

|

-0,40

|

|

Связь

|

1,30%

|

2,27%

|

0,97

|

|

Оптовая и розничная

торговля, общественное питание

|

8,30%

|

18,61%

|

10,31

|

|

Здравоохранение,

физическая культура и социальное обеспечение

|

4,80%

|

6,24%

|

1,44

|

|

Образование

|

6,70%

|

7,40%

|

0,70

|

|

Культура и искусство

|

1,50%

|

1,63%

|

0,13

|

|

Наука и научное

обслуживание

|

4,10%

|

3,93%

|

-0,17

|

|

Финансы, кредит,

страхование

|

0,50%

|

1,83%

|

1,33

|

Исходя из чего мы можем сделать вывод, что внедрение инновационных технологий в эпоху постиндустриального общества в целом ведёт к значительному сокращению численности занятых в отраслях, где необходимо применение тяжёлого физического труда, и, соответственно, доли физически тяжёлых задач в процессе трудовой деятельности, вследствие чего труд людей приобретает более интеллектуальный характер [7, 9]. Причём данная тенденция наблюдается не только в целом по экономике, но и в отраслях промышленного производства. Так, исходя из данных, представленных Международной организацией труда (таблица 2), лишь за прошедшие 6 лет доля технических специалистов, а также научных кадров в структуре кадров промышленных предприятий увеличилась на 1,2 п.п., в то время как удельный вес специалистов высшего уровня квалификации - уже на 1,87 п.п. Существенно возросла и относительная величина операторов производственного оборудования - 1,69 п.п. В то же время, роль руководителей, работников, занятых оформлением и подготовкой документации, кадров сферы обслуживания, а также низкоквалифицированных специалистов с каждым годом становится всё меньше [21].

Таблица 2 - Структура занятости в промышленном секторе в России по группам занятий

|

Группа занятий

|

Доля занятых в 2016 г.

|

Доля занятых в 2022 г.

|

Изменение доли, п.п.

|

Темпы прироста (убыли)

|

|

Руководители

|

7,09%

|

4,27%

|

-2,82

|

-41,27%

|

|

Специалисты высшего

уровня квалификации

|

16,64%

|

18,51%

|

1,87

|

8,47%

|

|

Технические и

научные специалисты

|

9,37%

|

10,57%

|

1,20

|

10,01%

|

|

Работники, занятые

подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием

|

1,98%

|

2,36%

|

0,38

|

16,02%

|

|

Работники сферы

обслуживания, торговли и родственных видов деятельности

|

2,54%

|

2,65%

|

0,11

|

1,67%

|

|

Квалифицированные

рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи,

геологии и разведки недр

|

34,52%

|

33,27%

|

-1,25

|

-6,03%

|

|

Операторы, аппаратчики,

машинисты установок и машин

|

17,42%

|

19,11%

|

1,69

|

6,97%

|

|

Низкоквалифицированные

работники

|

10,43%

|

9,25%

|

-1,17

|

-13,47%

|

Данная тенденция, безусловно, приводит к снижению производственного травматизма. Так, в период с 2000 по 2023 год число людей, получивших травмы на производстве, сократилось со 151,8 тыс. человек до 20,9 тыс. чел. [19], что, конечно же, не может не радовать.

Более того, изменение характера труда не только в целом по экономике, но и даже в отраслях промышленного производства влечёт за собой сокращению доли людей, подверженных влиянию вредных и опасных факторов производства. Так, в период с 2004 по 2023 гг. в России число сотрудников обрабатывающего производства, подверженных влиянию различным вредных или опасных факторов, сократилась по меньше мере в 2 раза [19].

Тем не менее, несмотря на ряд преимуществ, к которым приводит внедрение в производственный процесс высокотехнологичных машин и оборудования, данный процесс может вызвать и ряд негативных аспектов.

Так, на основании исследования Середкиной Е.В., Безукладникова И.И. и Ядовой Е.Н. было выявлено, что машины, слишком хорошо выполняющие свою работу, с высокой эффективностью и без недочётов, начинают утомлять и даже раздражать людей, ведь такие машины могут напомнить людям об их собственных недостатках. Однако в то же время, преднамеренное использование ошибок и неточностей в выполнении работы должно быть ограниченным, иначе люди могут попросту отвернуться от несовершенного робота. Так, например, люди не потерпят и малой неточности в медицинском обслуживании или управлении беспилотным автомобилем, ведь в данных случаях речь идет о жизни и здоровье человека [18].

Более того, внедрение технологий в производственные процессы может привести и к существенному распространению технологической безработицы в нашей стране. Конечно, как отмечает Капелюшников Р.И., «тотальная замена людей машинами представима только в ситуации полного насыщения всех человеческих потребностей, то есть в воображаемом мире» [11] и, по словам автора, сокращение численности занятых в низкотехнологичных отраслях будет сопровождаться увеличением числа людей в сфере услуг и высокотехнологичного производства [11]. Однако, в отношении российской деятельности данная концепция имеет серьёзные ограничения.

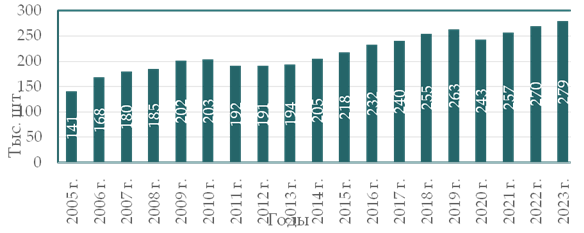

Так, инновационные технологии, позволяющие частично заменить труд рабочих, внедряются в России значительно медленнее, чем, например, в развитых государствах, способствуя все же сохранению ряда рабочих мест, в частности, в областях добывающего производства, обслуживания клиентов, общепита, торговли и рутинной офисной работы. И, по данным, представленным Росстатом, за последние 18 лет число новых производственных технологий увеличилось менее чем в 2 раза и сейчас составляет чуть меньше 279 тыс.шт. [19].

Рис. 9. Число инновационных технологий, используемых российскими предприятиями в производственном процессе

Источник: составлено автором на основании данных [19].

А одним из факторов, сдерживающих внедрение инноваций, и, соответственно, замещение людей роботами в ряде отраслей, является, по мнению Краковской И.Н., недостаточная конкурентоспособность и финансовый потенциал предприятий, а также их высокая закредитованность, что в совокупности с дороговизной внедрения новых технологий ограничивает инвестирование в цифровую трансформацию бизнеса [13].

Однако в то же время, настолько низкая инновационная активность и невысокие расходы на НИОКР существенно затормаживает развитие высокотехнологичного производства. Так, даже несмотря на то, что сегодня наше государство открыто поддерживает науку и образование и стремится увеличить финансирование данной отрасли, данных мер всё равно оказывается недостаточно. И на сегодняшний день в нашей стране вложения в НИОКР составляют всего 1% от ВВП, в то время как в развитых государствах этот показатель оценивается более чем в 2,5% [19]. Вследствие чего даже несмотря на внедрение инноваций в производственные процессы ряда предприятий, вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность, этого всё равно остаётся недостаточным для их экспансии. Вследствие чего, данный процесс приводит не к закономерному расширению производства и увеличению численности рабочих мест, а наоборот – к их сокращению в процессе замещения человеческого труда роботизированным на уже существующих предприятиях. А протекающие процессы деиндустриализации, в свою очередь, приводят к сокращению численности предприятий и, соответственно, рабочих мест в низкотехнологичных отраслях.

Таким образом, данная тенденция ставит под угрозу развитие как высокотехнологичных отрасли, так и низкотехнологичных, вследствие чего основным источником рабочих мест сегодня становится именно сфера услуг [1, 15].

Тем не менее, исходя из данных, представленных Росстатом, можно отметить, что в России количество созданных рабочих мест не сильно превосходит число ликвидированных. В то же время относительная величина принятых работников далеко не во всех отраслях превосходит удельный вес выбывших, исходя из чего можно сделать вывод, что скорость технологического замещения работников в нашей стране несколько выше их приспособления. Таким образом, становится очевидно, что поддержание уровня занятости в России только за счёт расширения сферы услуг и информации не является эффективным. И, хотя уровень безработицы в нашей стране в последние годы не показал существенного роста, нельзя забывать об особенностях функционирования отечественного рынка труда [10, 12].

Более того, даже несмотря на сохранение рабочих мест в ряде отраслей, многим выбывшим работникам потребуется пройти переобучение для дальнейшего их технологического приспособления, что может быть крайне затратно как по времени, так и по финансам и потребует дополнительной колоссальной государственной поддержки [4].

Ещё одной проблемой социально-экономического характера является и то, что, как отмечают Малева Т., Лопатина М. и Ляшок В, технологическому отчуждению будут подвержены преимущественно те категории работников, чей труд будет выгодно заменить роботизированным в целях экономии издержек на производство. Однако, сегодня на рынке труда существую такие категории работников, стоимость труда которых намного ниже затрат на высокотехнологичные машины. С другой стороны, есть ряд работников, труд которых попросту невозможно заменить в силу его сложности. Вследствие чего в процессе технологического замещения может значительно увеличиться дифференциация доходов населения [14].

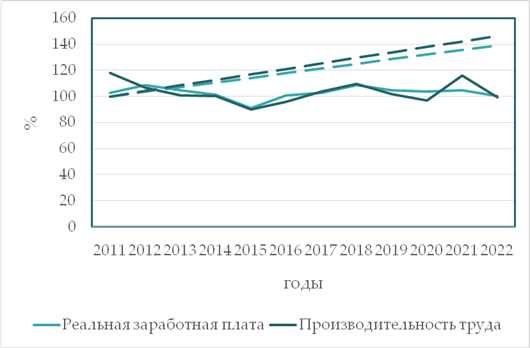

Более того, немаловажным является и тот факт, что в процессе оцифровывания отечественных предприятий повышение производительности труда не сопровождается ростом заработной платы работников и, соответственно, их благосостояния, вследствие чего ещё большая доля продукции, произведённой трудящимися, присваивается именно работодателями [4]. И, для доказательства данного положения, рассчитаем, насколько в период с 2011 по 2022 гг. изменились реальная заработная плата и производительность труда как отношение индекса номинального ВВП, скорректированного на индекс потребительских цен, к числу работников в России. Важно отметить, что использование именно данной методологии подсчёта темпов роста производительности труда при сравнении её с уровнем реальной заработной платы является наиболее корректной, поскольку в этом случае подсчёт данных показателей происходит по идентичной методологии, что позволяет на сравнить темпы роста произведённых и приобретённых благ в денежном эквиваленте. И, даже несмотря на то, что при рассмотрении годовой динамики тенденция является не совсем чёткой, и достаточно сложно определить, превышает ли стоимость отчуждаемых благ приобретённых, в 2022 году относительно 2010 рост производительности труда действительно превысил увеличение реальной заработной платы [19].

Рис. 11. Темпы роста реальной заработной платы и производительности труда

Источник: Составлено автором на основании данных [19].

Данная тенденция, в свою очередь, также провоцирует усиление неравенство доходов граждан и, соответственно, рост напряжённости в обществе.

И, основываясь на данных, представленных Росстатом, можно выявить, что в 2023 г. почти половина, а именно 46,4% всех доходов населения сосредоточено в руках 20,2% населения России. А доля населения с доходами ниже среднедушевого дохода (53139 руб. в месяц) в этом же году составила примерно 56%. И, несмотря на улучшение динамики в последние годы, всё равно нельзя отрицать, что достаточно крупный объём денежным средств сосредоточен в руках крайне узкого круга людей, при этом доход большей части населения находится ниже среднедушевого по стране [19].

Выводы

Таким образом, в ходе исследования были проанализированы основные социально-экономические проблемы приоритетного развития высокотехнологичного производства в России, а также выявлены основные пути минимизации возможных угроз.

Так, в России современная трансформация экономики протекает несколько по-иному, нежели в других странах, что несмотря на то, что существенно улучшает условия труда, в то же время непременно приводит и к возникновению ряда проблем социально-экономического характера. Так, внедрение высокоэффективных технологий приводит не к расширению производства и числа рабочих мест, а, наоборот, провоцирует развитие лишь информационной среды, что приводит к деиндустриализацаии экономики, а также сокращению числа рабочих мест. Более того, повышение производительности труда, а также разная скорость технологического замещения всех категорий работников провоцирует и усиление уровня дифференциации доходов населения, увеличение уровня бедности и, соответственно, рост напряжённости в обществе. А слабое развитие научный базы, сопряжённое и с несовершенством развития системы образования в России, подрывает и экономическую безопасность нашей страны.

Источники:

2. Аннаоразов С., Ахмедова Г., Байымова С. Социально-экономические последствия технологического прогресса // Всемирный ученый. – 2024. – № 21.

3. Батракова Л.Г. Особенности постиндустриальной экономики и перспективы eе развития в регионах России // Социально-политические исследования. – 2021. – № 1. – c. 58-69. – doi: 10.20323/2658-428X-2021-1-10-58-69.

4. Берберов А.Б. Технологическая безработица в условиях становления цифровой экономики. / дис. … канд. экон. наук: 80.00.01. - М., 2021. – 206 c.

5. Гимпельсон В., Капелюшников Р., Рощин С. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. / Доклад центра трудовых исследований и лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ. - М.: ЦСР, 2017.

6. Глазьев С.Ю., Орлова Л.Н., Воронов А.С. Человеческий капитал в контексте развития технологических и мирохозяйственных укладов // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2020. – № 5. – c. 3-23.

7. Евсюков В.Д. Изменение характера труда под влиянием промышленных революций // Среднерусский вестник общественных наук. – 2019. – № 4. – c. 83-97. – doi: 10.22394/2071-2367-2019-14-4-83-97.

8. Зубков К.И. Вторая промышленная революция и происхождение Первой мировой войны // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII—XXI вв: ХII Всероссийская научная конференция, посвященная 90-летию Заслуженного деятеля науки России, доктора исторических наук, профессора Александра Васильевича Бакунина. Материалы в 2-х томах. Том 1. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Уральское отделение Российской Академии Наук, Институт истории и археологии; Главный редактор: Запарий В.В. Екатеринбург, 2014. – c. 66-74.

9. Калабина Е.Г. Новая индустриализация, технологические изменения и сфера труда промышленных компаний // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2017. – № 1. – c. 72-81.

10. Капелюшников Р.И. Анатомия коронакризиса через призму рынка труда. / Исследование в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. - М.: ВШЭ, 2021. – 60 c.

11. Капелюшников Р.И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест?. - М.: ВШЭ, 2017. – 39 c.

12. Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов. - М.: ВШЭ, 2023. – 78 c.

13. Краковская И.Н. Трансформация занятости в промышленности в условиях цифровизации: предпосылки и направления // Экономика труда. – 2022. – № 1. – c. 97-112. – doi: 10.18334/et.9.1.114006.

14. Ляшок В., Малева Т., Лопатина М. Влияние новых технологий на рынок труда: прошлые уроки и новые вызовы // Экономическая политика. – 2020. – № 4. – c. 62-87. – doi: 10.18288/1994-5124-2020-4-62-87.

15. Момджян К.Х. О роли материального производства // Экономическое возрождение России. – 2019. – № 4. – c. 37-42.

16. Мухина И.И., Синдяшкина Е.Н. Занятость и безработица: кризис или новые возможности // Социально-трудовые исследования. – 2020. – № 3. – c. 56-67. – doi: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-56-67.

17. Носков В.А. Постиндустриальное развитие и характер деиндустриализации в мировой экономике и экономическая безопасность России // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2021. – № 3. – c. 61-69. – doi: 10.18287/2542-0461-2021-12-3-61-69.

18. Середкина Е.В., Безукладников И.И., Ядова Е.Н. Взаимодействие человека и робота: социально-гуманитарная экспертиза // Социально-гуманитарные знания. – 2019. – № 10. – c. 102-108.

19. Федеральная служба государственной статистики. Россстат. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 16.05.24).

20. Федоров М.В. Социально-экономические аспекты внедрения технологий искусственного интеллекта // Исследования в цифровой экономике. – 2023. – № 1. – c. 6-60. – doi: 10.24833/14511791-2023-1-6-60.

21. The International Labour Organization (ILO). Ilo.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (дата обращения: 16.05.24).

Страница обновлена: 10.11.2025 в 09:31:27

Download PDF | Downloads: 26

Socio-economic consequences of Russian companies' digital transformation

Buevich A.P.Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Volume 14, Number 6 (June 2024)

Abstract:

The active development of scientific and technological progress has led to the introduction of new technologies that are qualitatively different from those integrated during previous industrial revolutions. They have a significant impact on the transformation of the economy of all countries, especially Russia. The article is devoted to a comprehensive analysis of the impact of innovative technologies on Russia's socio-economic development. The study identified the main directions of transformation of the Russian labor market and the main factors influencing key trends. Based on the analysis and generalization of statistical and analytical materials, the author particularized the key advantages of introducing new technologies into the country's production processes and the disadvantages of this process. In conclusion, the main directions of the impact of the integration of advanced technologies on the socio-economic situation of the Russian population are formulated.

Keywords: high-tech production, post-industrial society, labor market, socio-economic situation

JEL-classification: О3, Д2, Р1

References:

Alpidovskaya M.L., Ivannikova A.A. (2023). Otchuzhdenie truda: tendentsii i perspektivy globalnyh protsessov [Alienation of labor: trends and prospects of global processes]. Theoretical economy. (10). 11-23. (in Russian).

Annaorazov S., Akhmedova G., Bayymova S. (2024). Sotsialno-ekonomicheskie posledstviya tekhnologicheskogo progressa [Socio-economic consequences of technological progress]. Vsemirnyy uchenyy. (21). (in Russian).

Batrakova L.G. (2021). Osobennosti postindustrialnoy ekonomiki i perspektivy ee razvitiya v regionakh Rossii [Features of the post-industrial economy and prospects for its development in the regions of Russia]. Sotsialno-politicheskie issledovaniya. (1). 58-69. (in Russian). doi: 10.20323/2658-428X-2021-1-10-58-69.

Berberov A.B. (2021). Tekhnologicheskaya bezrabotitsa v usloviyakh stanovleniya tsifrovoy ekonomiki [Technological unemployment in the context of the formation of the digital economy] Moscow. (in Russian).

Evsyukov V.D. (2019). Izmenenie kharaktera truda pod vliyaniem promyshlennyh revolyutsiy [The change in the nature of labor under the influence of industrial revolutions]. Central Russian Journal of Social Sciences. 14 (4). 83-97. (in Russian). doi: 10.22394/2071-2367-2019-14-4-83-97.

Fedorov M.V. (2023). Sotsialno-ekonomicheskie aspekty vnedreniya tekhnologiy iskusstvennogo intellekta [Socio-economic aspects of the introduction of artificial intelligence technologies]. Issledovaniya v tsifrovoy ekonomike. (1). 6-60. (in Russian). doi: 10.24833/14511791-2023-1-6-60.

Gimpelson V., Kapelyushnikov R., Roschin S. (2017). Rossiyskiy rynok truda: tendentsii, instituty, strukturnye izmeneniya [The Russian labor market: trends, institutions, structural changes] Moscow. (in Russian).

Glazev S.Yu., Orlova L.N., Voronov A.S. (2020). Chelovecheskiy kapital v kontekste razvitiya tekhnologicheskikh i mirokhozyaystvennyh ukladov [Human capital in the context of technological development and world economic paradigms]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika. (5). 3-23. (in Russian).

Kalabina E.G. (2017). Novaya industrializatsiya, tekhnologicheskie izmeneniya i sfera truda promyshlennyh kompaniy [New industrialization, technological changes and sphere of labor of the industrial companies]. Bulletin of Omsk University Series "Economics". (1). 72-81. (in Russian).

Kapelyushnikov R.I. (2017). Tekhnologicheskiy progress – pozhiratel rabochikh mest? [Is technological progress a job eater?] Moscow. (in Russian).

Kapelyushnikov R.I. (2021). Anatomiya koronakrizisa cherez prizmu rynka truda [Anatomy of the crown of the crisis through the prism of the labor market] Moscow. (in Russian).

Kapelyushnikov R.I. (2023). Rossiyskiy rynok truda: statisticheskiy portret na fone krizisov [The Russian labor market: a statistical portrait against the background of crises] Moscow. (in Russian).

Krakovskaya I.N. (2022). Transformatsiya zanyatosti v promyshlennosti v usloviyakh tsifrovizatsii: predposylki i napravleniya [Transformation of employment in industry amidst digitalization: prerequisites and directions]. Russian Journal of Labor Economics. 9 (1). 97-112. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.1.114006.

Lyashok V., Maleva T., Lopatina M. (2020). Vliyanie novyh tekhnologiy na rynok truda: proshlye uroki i novye vyzovy [Impact of new technologies on the labor market: past lessons and new challenges]. “Economic Policy” Journal. 15 (4). 62-87. (in Russian). doi: 10.18288/1994-5124-2020-4-62-87.

Momdzhyan K.Kh. (2019). O roli materialnogo proizvodstva [On the role of material production]. The Economic Revival of Russia. (4). 37-42. (in Russian).

Mukhina I.I., Sindyashkina E.N. (2020). Zanyatost i bezrabotitsa: krizis ili novye vozmozhnosti [Employment and unemployment: crisis or new opportunities]. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (3). 56-67. (in Russian). doi: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-56-67.

Noskov V.A. (2021). Postindustrialnoe razvitie i kharakter deindustrializatsii v mirovoy ekonomike i ekonomicheskaya bezopasnost Rossii [Post-industrial development and the nature of deindustrialization in the world economy and economic security of Russia]. Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie. 12 (3). 61-69. (in Russian). doi: 10.18287/2542-0461-2021-12-3-61-69.

Seredkina E.V., Bezukladnikov I.I., Yadova E.N. (2019). Vzaimodeystvie cheloveka i robota: sotsialno-gumanitarnaya ekspertiza [Human-robot interaction: social and humanitarian expertise]. Social and humanitarian knowledge (Sotsial\'no-gumanitarnyye znaniya). (10). 102-108. (in Russian).

The International Labour Organization (ILO)Ilo.org. (in Russian). Retrieved May 16, 24, from https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Zubkov K.I. (2014). Vtoraya promyshlennaya revolyutsiya i proiskhozhdenie Pervoy mirovoy voyny [The second industrial revolution and the origin of world war i] The industrial Urals. Bakunin readings: Industrial modernization of the Urals in the 18th—21st centuries. 66-74. (in Russian).