Institutional environment for the development and interaction of government, business and society in the new developing regions of the Far East

Presnyakova N.G.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 39

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 9 (September 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54773566

Abstract:

The article substantiates theoretical and practical approaches to the interaction of government, business and society as a necessary condition for the regions' sustainable development, in particular the new developing regions of the Far East. The author has proposed a methodology to determine the model of interaction of these structures based on three blocks of parameters of the institutional environment: the socio-market model of the economy, competitiveness, and forms of interaction. From the author's point of view, the institutional environment is universal. The factors contributing to the strengthening of the socio-market model of the economy and competitiveness and allowing to change or form new approaches to the management processes of the economic system are identified. Recommendations on the use of mechanisms of interaction ensuring the advanced development of the studied macroregion are statistically substantiated. The definition of the model of interaction within the institutional environment, the systematization of the parameters identified within this environment and the improvement of the most significant parameters contribute to the formation of partnerships, strengthening the socio-market model of the economy and competitiveness.

The formation of constructive relations between government, business and society is the main condition for eliminating heterogeneous development in industries and regions and achieving the goals of all stakeholders.

Keywords: interaction, government, business, society, sustainable development, Far East

JEL-classification: R11, R12, R13, R58

Введение

Проблема изучения взаимодействия власти, бизнеса, общества – чрезвычайно актуальна в современных экономических реалиях. Рост глобальных экономических проблем, неравномерное развитие регионов, недостаточный уровень взаимодействия структур и ряд негативных факторов – экономические санкции, снижение уровня потребления товаров и услуг, сокращение инвестиций, уменьшение импорта и проч. – препятствуют устойчивому развитию регионов. Необходим целый ряд комплексных мер: институциональных, организационных, административных и др., направленных на развитие экономического потенциала региона. Определение факторов, способствующих интеграции ресурсов всех уровней экономики [1] и обеспечению взаимодействия власти, бизнеса, общества [2; 3] – одно из основных направлений социо-эколого-экономического развития.

Отличительная черта регионов России в целом и Дальневосточного федерального округа, в частности, – их неравномерное развитие, препятствующее диверсификации экономики, решению социальных задач, обеспечению высокого уровня жизни населения, укреплению связей удаленных территорий, защите окружающей среды и др. [4; 5; 6; 7]. Недостаточный уровень развития различных сфер (социальной, трудовой, инновационной, технологической, инфраструктурной), экологические проблемы, обострение положения в сфере демографии усиливают дифференциацию развития регионов. Таким образом, целый ряд негативных факторов, являющийся результатом недостаточного уровня взаимодействия власти, бизнеса, общества, препятствует созданию единого целостного пространственного образования.

В экономической науке вопросы развития взаимодействия структур исследованы с различных аспектов. Основным принципам, моделям, инструментам взаимодействия посвящены публикации авторов Т.В. Бутовой [8], Ш.М. Валитова [9], И.Ю. Беляевой [10] и др. С позиции механизмов партнерского взаимодействия власти, бизнеса в процессе реализации совместных проектов значимы труды В.Г. Варнавского [11], В.А. Кабашкина [12] и др. Различные аспекты взаимодействия структур исследовали О.В. Панина [13], А.Н. Бойко [14], Н.К. Попадюк [15], Ю.Н. Шедько [16] и др. Проблемам развития Дальнего Востока России посвящены труды П.А. Минакира [17], Е.В. Харченковой [18] и др.

В настоящее время в экономической науке не выработаны единые механизмы и критерии по формированию институциональной среды взаимодействия власти, бизнеса, общества и определению уровня взаимодействия структур на основе современных концепций управления. В связи с этим целью статьи является определение условий, способствующих развитию взаимодействия власти, бизнеса, общества, в частности, применительно к регионам нового освоения Дальнего Востока. Научная новизна работы заключается в определении критериев для оценки уровня взаимодействия структур в рамках институциональной среды. Авторская гипотеза заключается в наличии зависимости модели взаимодействия власти, бизнеса, общества от критериев социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности, форм взаимодействия. Материалы исследования включают статистические данные социально-экономического развития, конкурентоспособности и различных форм взаимодействия власти, бизнеса, общества. Методы исследования – статистические, графические, общенаучные, математические. Методологическая основа статьи – стратегии развития, территориального планирования, концепции по укреплению взаимодействия между властью, бизнесом, обществом.

Основная часть

Уровень социо-эколого-экономического развития, по существу, отражает, насколько оптимально осуществляется межсекторное взаимодействие власти, бизнеса и общества, состоящие из трех блоков параметров. Первый блок – конкурентоспособность, объединяющая критерии результатов экономической деятельности, уровня государственного управления, эффективности предпринимательской деятельности, уровня развития инфраструктуры согласно международной классификации [19] и критерии в социальной, инновационной, трудовой, технологической, инфраструктурной сферах согласно российской классификации [20]. Основные положения нормативно-правовой базы направлены на создание условий по укреплению конкурентоспособности. Второй блок – социально-рыночная модель экономики, включающая параметры: доля валового регионального продукта, доля малых и средних предприятий в валовом региональном продукте, уровень инновационной активности, государственная и частная, прочая собственность. Социально-рыночную модель экономики формируют механизмы, обеспечивающие взаимодействие структур. Третий блок – формы взаимодействия власти, бизнеса, общества, реализующие взаимодействие и включающие параметры: индустриальные парки, государственно-частные партнерства, льготное кредитование, субсидирование, налоговые преференции [21].

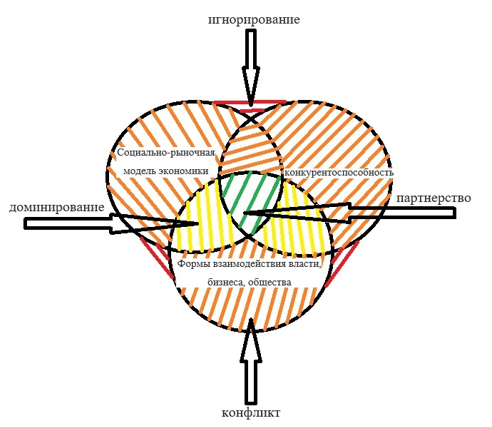

Фактически уровень реализации целей всех структур взаимодействия проявляется в параметрах социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности, форм взаимодействия структур. Значения трех блоков параметров позволяют определить модель взаимодействия власти, бизнеса, общества, как и представлено на рисунке.

Рисунок. Модели взаимодействия власти, бизнеса, общества в рамках институциональной среды взаимодействия структур. Источник: составлено автором.

В том случае, если регион отличают социально-рыночная конкурентоспособная экономика с высоким уровнем взаимодействия структур, модель взаимодействия – партнерство. Основные характеристики модели доминирования – один из двух индексов конкурентоспособности или социально-рыночной модели экономики выше или равен медианному, индекс взаимодействия структур обязательно выше или равен медианному. Модель конфликта предусматривает три варианта. Первый вариант: в регионе сравнительно высокий уровень социально-рыночной модели экономики и конкурентоспособности, но низкий уровень взаимодействия структур. Второй вариант – в регионе недостаточный уровень социально-рыночной модели экономики и конкурентоспособности, но сравнительно высокий уровень форм взаимодействия структур. Третий случай – один из блоков социально-рыночной модели экономики или конкурентоспособности достаточно развит, но невысокий уровень взаимодействия структур. В случае, если уровень развития социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности и форм взаимодействия недостаточен, в регионе распространена модель игнорирования. Установлена взаимосвязь и взаимозависимость трех блоков институциональной среды, обеспечивающей взаимодействие и развитие власти, бизнеса, общества.

Оценить уровень взаимодействия структур, а, следовательно, определить модель позволяет предлагаемая методика по вычислению трех интегральных индексов: социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности, форм взаимодействия структур.

Необходимость включения блока социально-рыночной модели экономики в институциональную среду обусловлена следующим условием: социально ориентированная модель экономики является наиболее эффективной формой взаимодействия власти, бизнеса, общества. В связи с этим обоснована классификация механизмов взаимодействия данных структур в зависимости от степени реализации социально-экономических преобразований. Первая группа направлена на решение социальных проблем и обеспечение синергетического эффекта, укрепление социально-экономической модели развития и достижение целей устойчивого развития. В данную группу входят: соглашения о добросовестной торговле, аффирмативный бизнес, экономические формы «дно пирамиды», государственно-частные партнерства, особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития и др. Вторая группа механизмов ориентирована на получение прибыли и может сопровождаться сложностями в процессе согласования и контроля. Примером является соглашение о разделе продукции. Для третьей группы механизмов характерно создание условий для развития предпринимательской деятельности и, как следствие, создание условий для реализации социальных преобразований. Но реализация данных механизмов сопровождается целым рядом проблем: трудности в согласовании интересов, риски незапланированной приватизации, значительные бюджетные расходы для сохранения управляемости и др. В данную группу входят контракты, аренда, технопарки, индустриальные парки, специальный инвестиционный контракт/СПИК, бизнес-инкубатор и др.

Необходимость включения блока конкурентоспособности в институциональную среду обусловлена следующим условием: укрепление конкурентоспособности, создающей синергетический эффект, гарантирует самодостаточность экономики. В рамках данного взаимодействия представлены критерии конкурентоспособности с учетом международной и российской классификации. Основу международной классификации конкурентоспособности (глобального индекса конкурентоспособности) составляют 4 блока, включая экономическую деятельность, государственное управление, эффективность предпринимательской деятельности, уровень развития инфраструктуры. Основные блоки российской классификации – параметры пяти сфер: инновационной, инфраструктурной, трудовой, социальной, технологической.

Участие власти, бизнеса, общества наблюдаем во всех критериях конкурентоспособности. Соответственно, чем выше доля участия в каждом из показателей в блоках (сферах), тем выше и конкурентоспособность региона. Фактически участие власти, бизнеса, общества в критериях конкурентоспособности позволяет расширить конкурентную среду и создать новые конкурентные преимущества. При этом в случае несбалансированного учета интересов всех участников, взаимодействие реализуется по моделям доминирования, конфликта, игнорирования.

Выявление параметров, влияющих на расширение внешней и внутренней конкурентной среды на микро, мезо, макро уровнях экономики и принятие соответствующих мер способствует повышению эффективности производства, созданию организационно-экономических сообществ. Важно отметить главенствующую роль власти по совершенствованию структурных составляющих социо-эколого-экономического развития, включающих имплементацию целого ряда мер по нивелированию действия негативных факторов и усилению факторов, стимулирующих оптимизационную активность: организационных, экономических, инновационных, социальных, создающих условия для развития взаимодействия структур по модели партнерства и достижения целей всех участников взаимодействия.

Пространственная структура экономики предполагает наличие регионального разнообразия, при котором эффективно функционируют региональные системы и тем самым обеспечивается единое экономическое пространство [22; 23]. В условиях развития рыночных отношений на региональном уровне среди приоритетных задач остается определение подхода к управлению, направленному на сокращение дифференциации развития регионов. В связи с этим именно регионы нового освоения приобретают приоритетное значение с позиции формирования единого целостного пространственного образования. К тому же принимая во внимание сложившуюся геополитическую и экономическую ситуацию в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе усиливается стратегическая роль Дальнего Востока России [24; 25].

Традиционные модели освоения регионов в рыночной экономике не обеспечивают стабильные условия для эффективного функционирования бизнеса и не способствуют повышению качества жизни населения. Развитие регионов нового освоения Дальнего Востока возможно только в условиях устойчивого развития с учетом трех направлений: социального, экономического и экологического.

Факторами, сдерживающими устойчивое развитие, являются относительно короткий период освоения регионов и ресурсная специализация экономической структуры; незначительные показатели экономического развития в таких секторах экономики, как отрасли по переработке сырья и сфере услуг; развитие ресурсодобывающих отраслей на основе простейших технологий при незначительном соблюдении регламентов по защите окружающей среды; влияние высокого потенциала роста в добывающих секторах экономики на отсутствие необходимости повышать производительность; недостаточный уровень развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры; отсутствие диверсификации структуры хозяйства по ресурсосберегающим отраслям; локализация основных видов производства на незначительных территориях; ориентация развития экономики в соответствии с особенностями развития соседних стран; специфичные природно-климатические условия [26; 27].

В связи с этим ключевой задачей становится определение основы (среды), которая позволит интегрировать ресурсы власти, бизнеса, общества в целях устойчивого социально-экономического и экологического развития. Предложенная методика определения модели взаимодействия зависит от значений рассчитанных трех интегральных индексов: социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности, форм взаимодействия структур.

Интегральные индексы рассчитываются по формуле:

1 – ∑ мест в рейтинге/ ∑ последних мест всех параметров.

Так, рассчитаны интегральные индексы социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности, форм взаимодействия структур для регионов нового освоения Дальнего Востока по данным, усредненным за период с 2016 по 2020 годы, итоги расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Модели взаимодействия власти, бизнеса, общества в регионах нового освоения Дальнего Востока (за период с 2016 по 2020 годы) по данным статистики [28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41]

|

Регион

|

Место

в рейтинге и интегральный индекс социально-рыночной модели экономики

|

Место

в рейтинге и интегральный индекс конкурентоспособности

|

Место

в рейтинге и интегральный индекс взаимодействия структур

|

Сумма

мест в рейтингах

|

Модель

взаимодействия

|

|

Приморский

край

|

1

(0,64)

|

2

(0,56)

|

1

(0,84)

|

4

|

Партнерство

|

|

Хабаровский

край

|

2

(0,62)

|

1

(0,62)

|

2

(0,75)

|

5

|

Партнерство

|

|

Республика

Саха (Якутия)

|

3

(0,61)

|

3

(0,52)

|

3

(0,67)

|

9

|

Партнерство

|

|

Камчатский

край

|

5

(0,52)

|

3

(0,52)

|

7

(0,49)

|

15

|

Конфликт

|

|

Амурская

область

|

6

(0,48)

|

6

(0,47)

|

5

(0,60)

|

17

|

Доминирование

|

|

Сахалинская

область

|

9

(0,33)

|

5

(0,50)

|

4

(0,62)

|

18

|

Доминирование

|

|

Республика

Бурятия

|

4

(0,58)

|

8

(0,40)

|

8

(0,42)

|

20

|

Конфликт

|

|

Магаданская

область

|

8

(0,36)

|

4

(0,51)

|

9

(0,40)

|

21

|

Конфликт

|

|

Забайкальский

край

|

7

(0,44)

|

9

(0,37)

|

6

(0,53)

|

22

|

Конфликт

|

|

Чукотский

автономный округ

|

11

(0,24)

|

7

(0,44)

|

10

(0,24)

|

28

|

Игнорирование

|

|

Еврейская

автономная область

|

10

(0,30)

|

10

(0,33)

|

11

(0,13)

|

31

|

Игнорирование

|

|

Медианное

значение

|

0,48

|

0,50

|

0,53

|

|

|

На основе проведенных расчетов определены основные особенности каждой модели взаимодействия структур. Так, в модели партнерства, реализованной в Приморском крае, Хабаровском крае, республике Саха (Якутия) все индексы выше или равны медианным значениям. Основные признаки модели доминирования, распространенной в Амурской области и Сахалинской области, – один из двух индексов социально-рыночной модели экономики или конкурентоспособности выше или равен медианному, индекс взаимодействия структур обязательно выше или равен медианному. В исследуемом макрорегионе модель конфликта реализуется в трех вариантах. В первом варианте индексы социально-рыночной модели экономики и конкурентоспособности имеют значения ниже медианного, но индекс взаимодействия выше или равен медианному – в Забайкальском крае. Второй вариант конфликта, характеризующийся значением индексов социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности выше или равного медианным значениям, но взаимодействия ниже медианного значения – в Камчатском крае. Третий вариант – один из индексов социально-рыночной модели экономики или конкурентоспособности выше/равен медианному, индекс взаимодействия – ниже медианного значения – в Магаданской области, республике Бурятия. В модели же игнорирования все индексы имеют значения ниже медианного – в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Все действующие модели взаимодействия структур соответствуют обоснованной институциональной среде развития и обеспечения взаимодействия власти, бизнеса, общества.

Необходимость включения в каждый интегральный индекс соответствующего блока параметров доказана статистически за счет проведения оценки набора параметров, позволяющих определить институциональную среду взаимодействия власти, бизнеса, общества в данном макрорегионе.

Во-первых, выявлена зависимость интегральных индексов институциональной среды взаимодействия структур, как представлено в таблице 2.

Таблица 2. Зависимость интегральных индексов конкурентоспособности, социально-рыночной модели экономики, форм взаимодействия в рамках институциональной среды развития взаимодействия власти, бизнеса, общества

|

Зависимость

интегральных индексов

|

Коэффициент

корреляции Пирсона

|

Значение

коэффициента

|

|

Конкурентоспособность

и взаимодействие власти, бизнеса, общества

|

0,75

|

Очень

высокое положительное

|

|

Социально-рыночная

модель экономики и взаимодействие власти, бизнеса, общества

|

0,77

|

Очень

высокое положительное

|

|

Конкурентоспособность

и социально-рыночная модель экономика

|

0,54

|

Высокое

положительное

|

Во-вторых, установлены характеристики коэффициентов детерминации для интегральных индексов, как указано в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика коэффициентов детерминации интегральных индексов в регионах нового освоения Дальнего Востока

|

Интегральный

индекс

|

Коэффициент

детерминации

|

Характеристика

коэффициента детерминации

|

|

Интегральный

индекс конкурентоспособности в социальной сфере

|

0,98

|

Весьма

высокая

|

|

Интегральный

индекс конкурентоспособности в инновационной сфере

|

0,99

|

Весьма

высокая

|

|

Интегральный

индекс конкурентоспособности в трудовой сфере

|

0,97

|

Весьма

высокая

|

|

Интегральный

индекс конкурентоспособности в технологической сфере

|

0,64

|

Заметная

|

|

Интегральный

индекс конкурентоспособности в инфраструктурной сфере

|

0,97

|

Весьма

высокая

|

|

Интегральный

индекс социально-рыночной модели экономики

|

0,97

|

Весьма

высокая

|

|

Интегральный

индекс форм взаимодействия власти, бизнеса, общества

|

0,90

|

Весьма

высокая

|

В-третьих, выявлены релевантные параметры трех интегральных индексов, как указано в таблице 4.

Таблица 4. Набор релевантных параметров трех интегральных индексов в рамках институциональной среды развития взаимодействия власти, бизнеса, общества в регионах нового освоения Дальнего Востока

|

Параметр интегрального индекса

|

p-значение

|

Наличие значимости

|

|

Плотность железнодорожных путей

(инфраструктурная сфера)

|

0,004

|

Да

|

|

Количество перевезенных пассажиров и перевозки

пассажиров в автобусах общего пользования (инфраструктурная сфера)

|

0,001

|

Да

|

|

Уровень занятости (трудовая сфера)

|

0,026

|

Да

|

|

Численность студентов средних

специальных учебных заведений (трудовая сфера)

|

0,047

|

Да

|

|

Численность студентов высших учебных заведений

(трудовая сфера)

|

0,019

|

Да

|

|

Доля расходов государственного бюджета

на образование (трудовая сфера)

|

0,019

|

Да

|

|

Число организаций, выполняющих

исследования и разработки (инновационная сфера)

|

0,012

|

Да

|

|

Доля инновационных предприятий в общей

структуре (инновационная сфера)

|

0,025

|

Да

|

|

Уровень инновационной активности

|

0,027

|

Да

|

|

Государственная собственность

|

0,027

|

Да

|

|

Льготное кредитование

|

0,044

|

Да

|

В результате проведенных расчетов приходим к выводу, что параметрами, в наибольшей степени способствующими развитию взаимодействия власти, бизнеса, общества в регионах нового освоения Дальнего Востока являются: плотность железнодорожных путей; перевозки пассажиров; уровень занятости; численность студентов средних специальных учебных заведений; численность студентов высших учебных заведений; доля расходов государственного бюджета на образование; число организаций, выполняющих исследования и разработки; доля инновационных предприятий в общей структуре; уровень инновационной активности; государственная собственность; льготное кредитование.

Отличительная черта исследуемого макрорегиона – это наличие наряду с выделенными блоками конкурентоспособности дополнительных факторов, включая зависимость развития от экспорта ресурсов, экологозатратный и капиталоемкий процесс освоения, создающих потенциал для развития различных форм взаимодействия власти, бизнеса, общества.

В результате рассмотрения институциональной среды обеспечения и развития взаимодействия власти, бизнеса, общества в Дальневосточном федеральном округе приходим к выводу, что устойчивое развитие, сопоставимое с другими регионами, возможно только в процессе укрепления экономических связей, в результате решения социальных задач, охраны окружающей среды, при условии использования инновационных предпринимательских средств, способствующих достижению синергетического эффекта, обеспечению конкурентоспособности региона и повышению качества жизни населения.

Проведенные расчеты интегральных индексов социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности, форм взаимодействия структур, свидетельствующие о наличии связи между тремя блоками параметров, и выявление параметров, в наибольшей степени способствующих развитию взаимодействия структур, являются методикой по определению, оценке и установлению специфики развития взаимодействия власти, бизнеса, общества в рамках институциональной среды.

Развитие взаимодействия структур в рамках институциональной среды предполагает не столько некое равенство по всем критериям социально-экономического развития, конкурентоспособности, форм взаимодействия, которое недостижимо по целому ряду причин, включая субъективные и объективные, сколько достижение определенных параметров критериев, которые будут обеспечивать конкурентные преимущества, а, следовательно, и паритет в отношении прав (гарантированных со стороны власти) и выбора деятельности для бизнеса и общества. В связи с этим полагаем: как на уровне региона, так и макрорегиона необходим контроль за изменениями социально-рыночной модели экономики, конкурентоспособности и реализуемых форм взаимодействия власти, бизнеса, общества.

Полагаем, что интегральные индексы конкурентоспособности, социально-рыночной модели экономики, форм взаимодействия подлежат оценке с целью выявления положительной/отрицательной динамики. В рамках институциональной среды изменения параметров свидетельствуют о развитии взаимодействия структур в направлении партнерства, доминирования, конфликта, игнорирования. Необходимость контроля обусловлена недопущением отрицательной динамики, сигнализирующей о возникновении рисков, связанных с неспособностью производить продукцию, оказывать услуги в соответствии с заявленными требованиями, поддерживать стабильное социальное положение и др. Таким образом, от уровня взаимодействия структур в результате будут зависеть и показатели конкурентоспособности, и социально-рыночной модели экономики, и форм взаимодействия. При этом от действующей модели партнерства зависит возможность достижения целей всеми участниками взаимодействия: для государства – устойчивое социо-эколого-экономическое развитие, для бизнеса – получение прибыли, для общества – достижение социальных, культурных, образовательных и др. целей.

В связи с этим возникает необходимость создания экономической системы, способной сформировать условия для достижения целей всеми участниками взаимодействия. Полагаем: учет институциональной среды взаимодействия власти, бизнеса, общества позволит совместить в единый блок параметры устойчивого развития на микро, мезо и макроуровнях экономики. При этом принятие мер по выделенным наиболее значимым параметрам будет способствовать развитию реального сектора экономики на основе инноваций, финансированию фундаментальной и прикладной науки, развитию системы здравоохранения, образования, социальной защищенности населения, инфраструктуры, а также формированию экономически активного человека с высокой квалификацией.

Предложение по развитию взаимодействия власти, бизнеса, общества заключается, во-первых, в контроле за динамикой всех параметров конкурентоспособности, социально-рыночной модели экономики, форм взаимодействия структур в рамках каждого региона. Во-вторых, принятие мер, прежде всего, в выявленных значимых параметрах. В-третьих, определение динамики изменения моделей взаимодействия на уровне округа на основе расчета трех интегральных индексов. Полагаем, что наименьшим риском для развития партнерской модели взаимодействия власти, бизнеса, общества является значение каждого интегрального индекса не ниже, чем за предыдущие периоды для данного региона.

Выводы

Безусловно, привлечение инвестиций на создание промышленных и инновационных площадок, совершенствование инфраструктуры, формирование конкурентоспособной социально-рыночной модели экономики – это процесс, затратный по времени и окупаемости. Несмотря на это принятие ряда дополнительных институциональных, организационных, административных и др. мер в выявленных параметрах является значимым для развития взаимодействия власти, бизнеса, общества, формирования конкурентоспособной социально-рыночной экономики, а, следовательно, и создания условий для достижения целей всеми участниками взаимодействия.

Согласование публичных и частных, общественных и предпринимательских интересов непосредственно влияет на пространственное развитие территорий. Учитывая необходимость выявления подходов к управлению на региональном уровне, сокращения неравномерного развития, полагаем, что предложенные рекомендации по развитию взаимодействия власти, бизнеса, общества в рамках институциональной среды – это направление территориального развития, ориентированное на достижение целей всех структур.

References:

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli: 2017 [Regions of Russia. Socio-economic indicators: 2017] (2017). Moscow: Rosstat. (in Russian).

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli: 2018 [Regions of Russia. Socio-economic indicators: 2018] (2018). Moscow: Rosstat. (in Russian).

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli: 2019 [Regions of Russia. Socio-economic indicators: 2019] (2019). Moscow: Rosstat. (in Russian).

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli: 2020 [Regions of Russia. Socio-economic indicators: 2020] (2020). Moscow: Rosstat. (in Russian).

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli: 2021 [Regions of Russia. Socio-economic indicators: 2021] (2021). Moscow: Rosstat. (in Russian).

Agafonov V.A. (2014). Strategicheskoe planirovanie regionalnogo razvitiya. Sistemnyy podkhod [Strategic planning of regional development. A systematic approach] Moscow: Finansovyy universitet. (in Russian).

Belyaeva I.Yu. (2018). Problemy konfiguratsii globalnoy ekonomiki XXI veka: ideya sotsialno-ekonomicheskogo progressa i vozmozhnye interpretatsii [Problems of the configuration of the global economy of the 21st century: the idea of socio-economic progress and possible interpretations] Krasnodar: Nauchno-issledovatelskiy institut ekonomiki Yuzhnogo federalnogo okruga. (in Russian).

Boyko A.N. (2017). Korrektsiya modeli makroregulirovaniya ekonomiki kak prakticheskaya zadacha [Correction model macroregion profiling of economics as a practical issue]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (5-1(82)). 110-116. (in Russian).

Bukharova M.M., Andreev A.N., Bododko R.F., Gulyaeva D.A. i dr. (2021). Biznes-navigator po osobym ekonomicheskim zonam Rossii [Business navigator for special economic zones of Russia] Moscow: AKIT RF. (in Russian).

Butova T.V., Erkhov M.V. (2007). Vlast i biznes v sovremennom obshchestve [Power and business in modern society] Moscow: Maroseyka. (in Russian).

Ermakova M.N. (2017). Sblizhenie strategii gosudarstva i biznesa dlya obespecheniya ustoychivogo razvitiya ekonomicheskikh subektov [The convergence strategy of the state and business to ensure sustainable development of economic entities]. Strategii biznesa. (3(35)). 10-13. (in Russian).

Imd world competitiveness bookletWorldcompetitiveness.imd.org. Retrieved August 20, 2023, from https://worldcompetitiveness.imd.org

Kabashkin V.A., Malakhaeva O.M. (2010). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v Velikobritanii i Irlandii [Public-private partnership in the UK and Ireland] Moscow: OOO «Mezhdunarodnyy Innovatsionnyy tsentr». (in Russian).

Kharchenkova E., Simutina N. (2018). Ob otsenke effektivnosti mekhanizmov territoriy operezhayushchego razvitiya Dalnego Vostoka [Assessing the economic performance indicators of the Russian Far East as a territory of priority development]. Society and economics. (8). 105-117. (in Russian). doi: 10.31857/S020736760000820-1.

Kosov M.E. (2015). Perspektivy formirovaniya sotsialno-orientirovannoy rynochnoy ekonomiki [The prospects of forming social market economy]. Bulletin of the Financial University. (2(86)). 29-37. (in Russian).

Minakir P.A. (2023). Vostochnyy vektor razvitiya: novye vyzovy i ozhidaniya [Eastern vector of development: new challenges and expectations]. Regionalistika. 10 (1). 67-73. (in Russian). doi: 10.14530/reg.2023.1.67.

Mirzekhanova Z.G. (2016). Regiony novogo osvoeniya: startovye pozitsii formirovaniya ekologicheskoy politiki v usloviyakh aktivizatsii khozyaystvennoy deyatelnosti [Regions of new development: starting positions for the formation of environmental policy in the conditions of economic activity activation]. Regional Economics: Theory and Pactice. (11(434)). 54-65. (in Russian).

Molchanov I.N. (2022). Osobennosti prostranstvennogo razvitiya territoriy (na primere subektov RF v sostave Dalnevostochnogo federalnogo okruga) [Features of spatial development of territories (on the example of regions of the Russian Federation in the Far Eastern federal district)]. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. 10 (1). 79-93. (in Russian). doi: 10.15688/re.volsu.2022.1.8.

Orlov S.L. (2022). Sovremennye problemy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya prioritetnyh geostrategicheskikh territoriy Rossii [Modern problems of socio-economic development of priority geostrategic territories of Russia]. The Review of Economy, the Law and Sociology. (1). 28-34. (in Russian).

Panina O.V. (2022). Razvitie udalennyh territoriy na printsipakh postoyanstva [Development of remote territories on the principles of permanence]. Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava. 12 (18). 509-514. (in Russian).

Pischik V.Ya., Alekseev P.V. (2022). Aktualnye problemy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Dalnego Vostoka Rossii [Actual problems of socio-economic development of the Russian Far East]. Economic sciences. (206). 206-214. (in Russian). doi: 10.14451/1.206.206.

Plisetskiy E.L., Simagin Yu.A., Popov V.Yu., Zakharov A.V., Shapoval I.S., Ablova N.O., Nosonov A.M., Makar S.V., Fedotova M.A., Volovich N.V., Pinskaya M.R., Schepina I.N. (2013). Ekonomicheskoe razvitie i regionalnoe raznoobrazie Rossiyskoy Federatsii [Economic development and regional diversity of the Russian Federation] Moscow: Finansovyy universitet. (in Russian).

Polyakova A.G. (2010). Regiony novogo osvoeniya v usloviyakh modernizatsii [Regions of new development in the conditions of modernization] Tyumen: Ist Konsalting. (in Russian).

Popadyuk N.K. (2019). Upravlenie mezhregionalnoy konkurentsiey: novyy uroven «prochteniya» [Management of interregional competition: a new look]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (2). 59-67. (in Russian).

Psareva N.Yu. (2018). Integratsionnye protsessy kak uslovie ekonomicheskogo rosta [Integration as the condition for economic growth]. Economy. Business. Banks. (6(27)). 38-48. (in Russian).

Sergeev A.A. (2022). Sostoyanie ekonomiki i modeli ustoychivogo razvitiya promyshlennosti [The state of the economy and models of sustainable industrial development]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 12 (4-1). 71-84. (in Russian). doi: 10.34670/AR.2022.96.54.002.

Shedko Yu.N. (2020). Dostizhenie ustoychivogo konkurentnogo preimushchestva na osnove integrirovannoy strategicheskoy modeli upravleniya proektami [Achieving a sustainable competitive advantage based on an integrated strategic project management model]. Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya: ekonomika i pravo. (11). 93-96. (in Russian). doi: 10.37882/2223-2974.2020.11.39.

Tsikin A.M. (2021). Dialektika samodostatochnosti i konkurentosposobnosti rossiyskoy ekonomiki [Dialectics of self-sufficiency and competitiveness of the Russian economy] Moscow. (in Russian).

Valitov Sh.M. Malgin V.A. (2009). Vzaimodeystvie vlasti i biznesa: sushchnost, novye formy i tendentsii, sotsialnaya otvetstvennost [Interaction between government and business: essence, new forms and trends, social responsibility] Moscow: ZAO «Izdatelstvo «Ekonomika». (in Russian).

Varnavskiy V.G. (2005). Partnerstvo gosudarstvennogo i chastnogo sektora: formy, proekty, riski [Public-private partnership: forms, projects, risks] Moscow: Nauka. (in Russian).

Vladyka M.V., Stryabkova E.A., Tretiakova M.S. (2023). Osobennosti regionalnogo razvitiya Rossii na osnove formirovaniya lokalnogo resursnogo potentsiala [Features of Russia´s regional development based on the formation of local resource potential]. Ekonomika. Informatika. 50 (2). 235-247. (in Russian). doi: 10.52575/2687-0932-2023-50-2-235-247.

Zubarevich N.V. (2010). Regiony Rossii: neravenstvo krizis, modernizatsiya [Regions of Russia: inequality crisis, modernization] Moscow: Nezavisimyy institut sotsialnoy politiki. (in Russian).

Zubarevich N.V. (2019). Neravenstvo regionov i krupnyh gorodov Rossii: chto izmenilos v 2010-e gody? [Inequality of regions and large cities of Russia: what was changed in the 2010s?]. Social Sciences and Contemporary World. (4). 57-70. (in Russian). doi: 10.31857/S086904990005814-7.

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:29:59

Russia

Russia