Modern approaches to managing non-urban (rural) territories

Olesiyuk O.S.1![]() , Rudenko M.N.1

, Rudenko M.N.1

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Russia

Download PDF | Downloads: 10

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 9 (September 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54773559

Abstract:

Rural areas of any state play an indisputably important role, providing a strategic task for food security and performing a number of significant functions, such as economic, industrial, demographic and social ones.

The performance of these tasks and functions directly depends on the functioning of rural areas. In turn, the effectiveness of rural areas is due to the correct, competent, effective management mechanism. The development and implementation of this mechanism also requires a scientific approach.

The article presents an analysis of the current state of rural areas on the example of rural regions of the Perm Region, which revealed a number of problems that require prompt elimination and changes in approaches to the management of these territories. The authors offer their suggestions for solving the identified problems, which can be useful for all participants in the process of managing rural territories.

Keywords: countryside, problems, management, sustainable development, effective

JEL-classification: R11, R12, R13, R58, Q01, Q10

Введение

Безопасность любого государства зависит от его устойчивого развития, а одним из элементов ее является продовольственная безопасность, которая обеспечивается эффективным функционированием сельских территорий. В современных реалиях роль сельских территорий актуальна, как никогда: это нашло своё подтверждение и беспрецедентными экономическими санкциями, введенными в отношении Российской Федерации рядом западных стран, и пандемией, вызванной COVID-19, и «Специальной военной операцией».

В то же время сельские территории сегодня характеризуются рядом негативных трендов в социально-экономических процессах, что позволяет сделать предположение об управлении ими как о недостаточно эффективном.

Целями исследования являются выявление противоречий в развитии сельских территорий на примере Пермского края и проблем в управленческом регулировании ими, разработка новых подходов и системы управления указанными территориями, направленных на их устойчивое развитие.

Материалами для проведения исследования послужили федеральные и региональные нормативно-правовые акты, научные источники и сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. В качестве исследовательских методов применены аналитический и причинно-следственный методы.

Основная часть

Устойчивость развития любой территории характеризуется, прежде всего, стабильностью и развитием человеческого капитала. В этой связи через призму демографических процессов, происходящих на территории, можно сделать вывод и о состоянии самой территории.

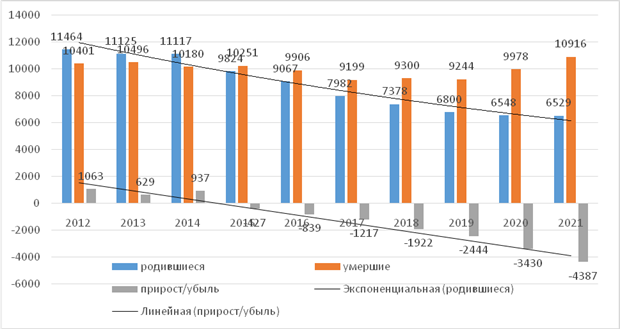

Обратившись к статистическим данным, можно наблюдать устойчивую негативную тенденцию в динамике естественного движения сельского населения Прикамья за последние несколько лет (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика естественного движения сельского населения Прикамья за период с 2012 г. по 2021 г.

|

Годы |

Всего, человек

|

На 1000 человек населения

| ||||

|

родилось

|

умерло

|

естественный прирост

|

родилось

|

умерло

|

естественный прирост

| |

|

2012

|

11464

|

10401

|

1063

|

17,4

|

15,8

|

1,6

|

|

2013

|

11125

|

10496

|

629

|

17,0

|

16,1

|

0,9

|

|

2014

|

11117

|

10180

|

937

|

17,2

|

15,7

|

1,5

|

|

2015

|

9824

|

10251

|

-427

|

15,3

|

15,9

|

-0,6

|

|

2016

|

9067

|

9906

|

-839

|

14,2

|

15,5

|

-1,3

|

|

2017

|

7982

|

9199

|

-1217

|

12,5

|

14,4

|

-1,9

|

|

2018

|

7378

|

9300

|

-1922

|

11,7

|

14,7

|

- 3,0

|

|

2019

|

6800

|

9244

|

-2444

|

10,8

|

14,7

|

-3,9

|

|

2020

|

6548

|

9978

|

-3430

|

10,5

|

16,0

|

-5,5

|

|

2021

|

6529

|

10916

|

-4387

|

нет данных

| ||

Источник: составлено автором на основании [5]

Более наглядно исследуемые данные представлены в графическом виде на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика естественного движения сельского населения Прикамья за период с 2012 г. по 2021 г.

Источник: составлено автором на основании [5]

В общей структуре населения региона доля сельского населения также снизилась за рассматриваемый период с 25,1% в 2012 году, когда оно насчитывало 661,1 тысячу человек, до 24,1% - к 2021 году, что в абсолютном выражении составляет 616,4 тысячи человек, т.е. меньше на 44,7 тысяч [5].

Кроме

сокращения сельского населения ожидаемая продолжительность жизни (число лет)

при рождении в крае хоть и растет, но для сельских жителей она ниже на 2 года,

чем для городских: в 2012 году – 66 лет, в 2021 году – 67 [5]. Также, несмотря

на снижение за исследуемый период количества безработных, зарегистрированных в

органах государственной службы занятости, проживающих в сельской местности

Пермского края, с 8,9 тысяч человек в 2012 году до 3,5 тысяч человек в 2021

году, в процентном соотношении от всех безработных в регионе он остается

достаточно высоким – 33% [5], т.е. более трети от всех безработных проживают в

сельской местности. Если сравнивать среднемесячную номинальную начисленную

заработную плату работников в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве со

средней по региону, то она, хоть и ежегодно растет, однако остается намного

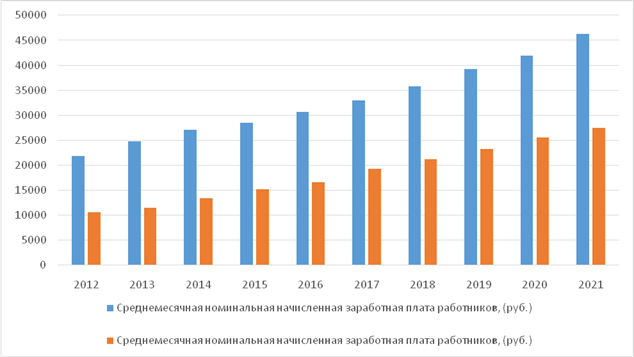

ниже по сравнению с другими отраслями экономики (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сведения о средней заработной плате в Пермском крае и сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве за период с 2012 г. по 2021 г.

Источник: составлено автором на основании [5]

Так, в 2012 г. средняя зарплата в крае составляла 21820,2 рублей, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 10591,0 рублей или 48,5% от средней, в 2021 году – 46267,1, 27513,5 и 59,2 – соответственно [5].

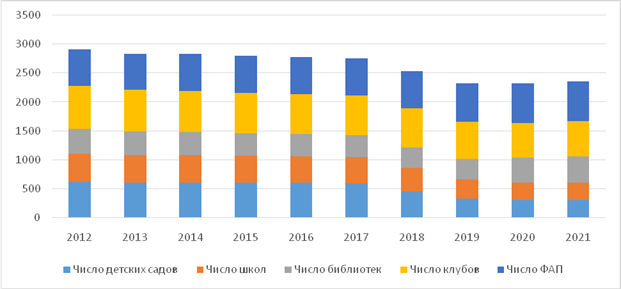

Следует отметить, что благосостояние граждан исчисляется не только уровнем доходов, а также возможностью потратить деньги и пользоваться качественными социальными услугами и инженерной инфраструктурой, отвечающей современным требованиям. Однако, если рассматривать темпы обеспечения для сельских жителей Пермского региона объектами социальной (рисунок 3) и инженерной инфраструктур (таблица 2), то можно заключить, что говорить об их доступности преждевременно.

Рисунок 3 – Динамика сети объектов социальной инфраструктуры в сельских территориях Пермского края за период с 2012 г. по 2021 г.

Источник: составлено автором на основании [5]

В частности, за указанный период количество дошкольных организаций уменьшилось с 608 в 2012 г. до 300 – в 2021 г.; число общеобразовательных организаций снизилось с 488 в 2012 г. до 301 – в 2021 г.; количество организаций культурно-досугового типа сократилось с 742 в 2012 г. до 612 – в 2021 г. Удалось достигнуть положительных изменений по числу библиотек, которых увеличилось к 2021 г. до 458 против 434 в 2012 г., и фельдшерско-акушерских пунктов, количество которых выросло с 636 в 2912 г. до 686 – в 2021 г. [5].

Динамика развития инженерной инфраструктуры в сельских территориях края представлена в таблице 2 и характеризуется нестабильностью.

Таблица 2 – Показатели ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры в сельских территориях Прикамья за период с 2012 г. по 2021 г., км.

|

Годы

|

Водопроводные сети

|

Газовые сети

|

Линии электропередач

(6-20 кВ) |

|

2012

|

37,8

|

181,9

|

152,2

|

|

2013

|

31,9

|

280,2

|

126,8

|

|

2014

|

24,3

|

162,4

|

130,1

|

|

2015

|

37,6

|

134,5

|

120,2

|

|

2016

|

0,7

|

256,3

|

159,7

|

|

2017

|

28,7

|

170,8

|

141,4

|

|

2018

|

7,7

|

142,4

|

0

|

|

2019

|

0

|

79,9

|

0

|

|

2020

|

7,5

|

110,5

|

0

|

|

2021

|

нет данных

|

нет данных

|

9,0

|

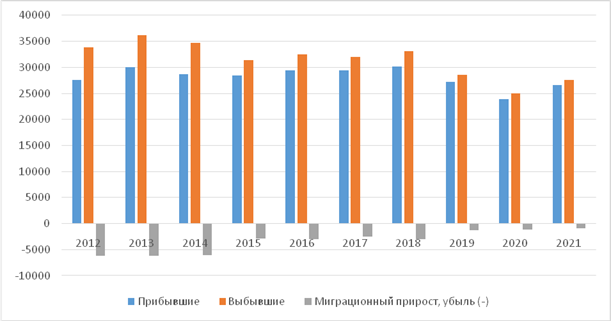

Очевидно, что в таких условиях территории, расположенные вне городов, становятся не привлекательными и не перспективными для проживания, особенно для молодежи. Данное утверждение подтверждается статистическими данными по миграционному оттоку сельского населения региона, отображенными в таблице 3 и на рисунке 4.

Таблица 3 – Динамика миграции сельского населения Пермского края за период с 2012 г. по 2021 г. [5].

|

Годы

|

Прибывшие

|

Выбывшие

|

Миграционный прирост, убыль (-)

|

|

2012

|

27632

|

33824

|

-6192

|

|

2013

|

30018

|

36236

|

-6218

|

|

2014

|

28668

|

34751

|

-6083

|

|

2015

|

28470

|

31407

|

-2937

|

|

2016

|

29468

|

32463

|

-2995

|

|

2017

|

29477

|

31958

|

-2481

|

|

2018

|

30161

|

33107

|

-2946

|

|

2019

|

27233

|

28531

|

-1298

|

|

2020

|

23839

|

24951

|

-1112

|

|

2021

|

26626

|

27536

|

-910

|

Рисунок 4 – Динамика миграции сельского населения Пермского края за период с 2012 г. по 2021 г.

Источник: составлено автором на основании [5]

Судя по изложенной ситуации, говорить об устойчивом развитии сельских территорий Прикамья в настоящее время преждевременно.

В то же время в регионе в соответствии с федеральной государственной политикой в отношении сельских территорий реализовывается региональная государственная программа «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» [12], которая включает подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». При этом указанная подпрограмма включает в себя лишь одно мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения.» [12]. Выделяемые и планируемые финансовые средства на реализацию госпрограммы и подпрограммы, а также их соотношение отражены на рисунке 5 [5].

Рисунок 5 – Финансовое обеспечение госпрограммы и подпрограммы за период с 2021 г. по 2025 г.

Источник: составлено автором на основании [5]

Как видно из представленных на рисунке 5 данных, на реализацию государственной программы в целом и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» - в частности - направляются немалые финансовые средства из всех источников. При этом, следует отметить, что финансирование носит бессистемный характер, особенно с учетом того, что конечная цель не достигается.

В этой связи Правительством Пермского края, на наш взгляд, закономерно реализация данной госпрограммы с 2019 года выше среднего не оценивалась: все деньги были потрачены, а предусмотренные целевые показатели не выполнены [15]. Поэтому по итогам 2021 года регион полностью обеспечил себя только яйцом и картофелем, молоком и молочной продукцией - на 82%, овощами и бахчевыми - на 60%, а мясом - лишь на 37% [6] (причем, последний показатель ниже аналогичного за 2020 год), что не является признаком продовольственной безопасности.

Как следствие, напрашивается вывод о необходимости менять подход в управлении рассматриваемыми территориями.

Если обратиться к историческому опыту, то можно констатировать, что в советское время, в рамках планового управления сельские территории функционировали весьма эффективно: несмотря на жесткую иерархическую систему государственного управления и подчинения органы местного самоуправления обладали достаточно широкими полномочиями и возможностями по управлению и развитию своих территорий. Особенно это стало проявляться после принятия 19 июля 1968 г. закона РСФСР «О сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР» [1], наделившего местные институты власти инструментами государственной и местной власти одновременно. Так, основное, базовое звено – сельские Советы – трактовались как «орган государственной власти на объединяемой ими территории, который решает в пределах прав, предоставленных законом, все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов трудящихся села, поселка» [1]. Такие полномочия позволяли сельским Советам полностью осуществлять руководство и контроль за вверенной им территории по всем направлениям хозяйствования: сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, образование, здравоохранение, культура, торговля, бытовое обслуживание, общественное питание и др., результативность которых обусловливала благополучие проживающего на них населения [3]. При этом указанным Законом была установлена обязанность исполнения всеми вышеперечисленными субъектами управления, а также должностными лицами и гражданами всех принятых Советом решений, что, несомненно, положительно сказывалось на эффективности реализации их прав.

В настоящее время сельские территории, как правило, лишены как финансовой, так и нормотворческой свободы, поскольку не обладают собственными материальными и финансовыми средствами в достаточном объеме, а нормативное регулирование вопросов, связанных с развитием территории, без материальной поддержки – бессмысленно. Поэтому развитие сельских территорий предполагается в рамках реализуемых государственных программ, которых, к слову, сейчас множество.

К примеру, только на территории Пермского края десятый год реализуются, помимо федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» [13], 14 региональных программ, такие, как упомянутая уже «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», ответственным исполнителем которой является Министерство агропромышленного комплекса Пермского края [12]; «Образование и молодежная политика», ответственным исполнителем которой является Министерство образования и науки Пермского края [10]; «Региональная политика и развитие территорий», за реализацию которой ответственно Министерство территориального развития Пермского края [8]; «Качественное здравоохранение», с ответственным исполнителем в лице Министерства здравоохранения Пермского края [11]; «Пермский край - территория культуры» под руководством Министерства культуры Пермского края [9]; «Развитие информационного общества» [7], за которую отвечает Министерство информационного развития и связи Пермского края, и другие, по направлениям деятельности исполнительных органов государственной власти Прикамья. Целями названных госпрограмм определены обеспечение устойчивого развития сельских территорий региона, создание равного доступа жителей, независимо от места проживания (городской или сельской) к социальным услугам, повышение качества таких услуг. Поставлены такие задачи, как «создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса, устранение «цифрового неравенства» [7; 8; 9; 10; 11;12].

Однако, как показал вышеизложенный анализ ситуации, коренных изменений в плане развития сельских территорий и повышения благосостояния их жителей до настоящего времени не произошло, что говорит о недостаточной эффективности реализуемых программ.

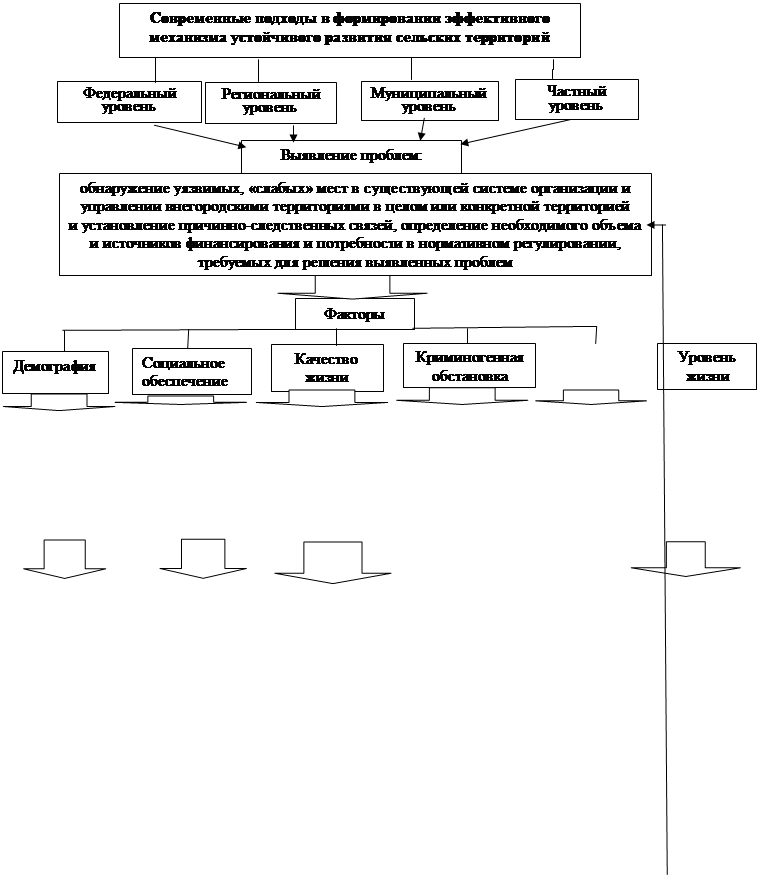

Проблемы развития сельских территорий в последнее время часто становятся предметом обсуждения как в органах власти и управления, так и в научном сообществе [2; 14; 16; 17; 18; 19; 20]. В связи с тем, что достичь пока желаемых результатов, к сожалению, не удается, предлагается пересмотреть управленческие подходы в отношении данных территорий. Разделяя позиции исследователей, авторами предлагается собственная позиция по данному вопросу, которую иллюстрирует рисунок 6.

|

миграция

|

рождаемость

|

gродолжитель-

ность жизни |

|

образование

|

здравоохранение

|

культура и спорт

|

|

продолжитель-ность жизни

|

доходы

|

занятость

|

|

преступления

|

правонарушения

|

правонарушители

|

|

зарплата

|

безработица

|

благосостояние

|

|

привлечение трудового ресурса

|

«кузница» кадров

|

соцподдержка

|

|

субсидии

|

дотации

|

развитие инфраструктуры

|

|

создание рабочих мест

|

инвестиции

|

улучшение условий жизни

|

|

профилактика

|

идеология

|

мат.база ОМВД

|

|

|

повышение и

зарплаты

|

новые

рабочие места

|

государственно-частное

партнерство

|

|

Мониторинг: наблюдение,

оценка и отслеживание ситуации на территории

|

![]()

![]()

|

Эффект

|

Рисунок 6 – Современные подходы в формировании эффективного механизма устойчивого развития сельских территорий

Источник: составлено автором

Нам рисунке 6 выделены следующие этапы в формировании эффективного механизма управления сельскими территорий с целью их устойчивого развития:

I. Определение уровня (ей) влияния на устойчивое развитие территории, на котором (-ых) возможно решение выявленных проблем, существующих в сельских территориях.

II. Определение факторов, вызвавших имеющиеся в функционировании сельских территорий проблемы.

III. Реализация стратегических мероприятий по устойчивому развитию территории.

IV. Осуществление мониторинга, необходимого для отслеживания, оценки и анализа социально-экономической ситуации на территории.

V. Выявление недостатков в разработке и реализации проведенных мероприятий.

VI. Результат – эффект от осуществленных мероприятий, который может быть может быть социальным и экономическим.

В случае не достижения желаемого эффекта предусмотрен возврат на уровень выявления проблемы.

Выводы

Представленный в настоящей статье анализ существующей ситуации, характеризующей сельские территории Пермского края, вскрыл ряд проблем на этих территориях – социальных и экономических, между которыми существует неразрывная связь. Также выявлено, что имеющиеся проблемы до настоящего времени, несмотря на предпринимаемые со стороны органов управления действия, в полной мере не решены, на основе чего сделано предположение о недостаточно эффективном управленческом подходе в регулировании развития сельских территорий региона и необходимости его пересмотра. В этой связи предложен авторский подход к формированию эффективного механизма устойчивого развития сельских территорий с описанием основных этапов, результативность которого видится во взаимодействии всех стейкхолдеров: именно совместными усилиями и согласованными действиями можно достигнуть цели – устойчивое развитие данных территорий.

References:

Gataullin R.F., Akhmetov V.Ya., Sagatgareev R.M., Ynysova R.F. (2020). Management of Sustainable Development of Rural Areas in Russia International Journal. 29 (9). 1256-1270.

Kremin A.E. (2018). Podkhody k upravleniyu razvitiem selskikh territoriy [Pproaches to managing the development of rural territo]. International Journal of Humanities and Natural Sciences. (12-2). 42-45. (in Russian). doi: 10.24411/2500-1000-2018-10371.

Kukushkin Yu.S., Timofeev N.S. (2004). Samoupravlenie krestian v Rossii (19 - nachalo 21 v.) [Self-government of peasants in Russia (19th - early 21st century)] M.: Izdatelstvo MGU. (in Russian).

Olesiyuk O.S. (2020). Sotsialno-ekonomicheskie aspekty napryazhennosti regionalnoy bezopasnosti [Socio-economic aspects of regional security tension] Economic security: problems, prospects, development trends. 537-547. (in Russian).

Pustuev A.A., Mustafina O.V., Perminova I.M. (2020). Mekhanizm upravleniya razvitiem selskikh territoriy regiona (na primere URFO) [The mechanism of managing the development of rural territories of the region (on the example of the URFO)]. Moscow Economic Journal. (11). 31. (in Russian). doi: 10.24411/2413-046X-2020-10903.

Shulepov E.B., Zadumkin K.A., Scherbakova A.A. (2020). O podkhodakh k postroeniyu novoy sistemy gosudarstvennogo upravleniya razvitiem selskikh territoriy Rossiyskoy Federatsii [On approaches to constructing a new public administration system of developing rural territories of the Russian Federation]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 13 (4). 136-153. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2020.4.70.8.

Soldatov A.A., Generalov I.G., Zavivaev S.N. (2022). Model upravleniya ustoychivym razvitiem selskogo khozyaystva i selskoy territorii regiona [Model of management of sustainable development of agriculture and rural territory of the region]. Innovative development of economy. (5(71)). 163-168. (in Russian). doi: 10.51832/2223798420225163.

Tsypkin Yu.A., Kozlova N.V., Ilichev K.S., Pakulin S.L., Feklistova I.S. (2021). Sovershenstvovanie metodologii formirovaniya regionalnyh programm kompleksnogo razvitiya selskikh territoriy [Improving the methodology for the formation of regional programs for the integrated development of rural areas] Rome: Potere della ragione Editore. (in Russian).

Yakovchik N.S., Shibeko A.E., Melnik O.M. (2021). Selskie territorii kak obekt gosudarstvennogo upravleniya, razvitiya agrarnogo biznesa i dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya kadrov [Rural territories as an object of state administration, development of agricultural business and additional professional education of personnel]. Sbornik trudov po problemam dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya. (41). 53-64. (in Russian).

Страница обновлена: 03.03.2025 в 08:09:14

Russia

Russia