Fixed assets of heat supply in the context of trends in the development of the domestic heat supply industry

Malkova T.B.1, Gamm M.V.1, Pakhomenko E.S.1

1 Московский государственный строительный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 36

Journal paper

Russian Journal of Housing Research (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 4 (October-December 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=55848181

Abstract:

The study is devoted to the analysis of fixed assets of heat supply organizations in the context of trends in the development of the domestic heat supply industry. The authors have identified the real problems and challenges of domestic heat supply.

The authors have identified the directions of development to ensure an increase in the reliability and efficiency of the heat supply industry. The authors analyzed the trends in the development of the industry, including the priority of the development of cogeneration, enshrined in the Energy Strategy of the Russian Federation, and reviewed the previous period of “boilerization” of the country's territories. Operational efficiency reflects the ability of an organization to effectively perform its functions and achieve its goals in heat supply. The key components determining the operational efficiency of heat supply organizations are technical efficiency, which expresses the state of fixed assets (primarily heat supply sources and heating networks), energy efficiency, financial and managerial efficiency. Heat supply in Russia is traditionally divided into two segments: centralized and decentralized. In the Russian heating sector, various sources of thermal energy are represented, depending on the density of development, climatic features of the region, availability of natural resources and historical features of the region's development. A significant part of heat supply organizations at this stage of development is characterized by low operational efficiency, expressed in a high level of depreciation of fixed assets, low energy efficiency, low motivated managerial efficiency, expressed in the lack of coordination between heat supply organizations operating within the region and insufficient measures to modernize and replace fixed assets.

Keywords: fixed assets, management, heat supply, heat networks, cogeneration, investments

JEL-classification: L97, M11, M21

Введение

Актуальность исследования связана с тем, что теплоснабжение является важнейшей сферой отечественной экономики. Часть отрасли направлено на обеспечение электрической энергией, газом и паром (Код ОКВЭД 35), составляющая весомую долю (2-3 %) от ВВП [8].

Для России принципиально важно стабильное состояние и развитие этой отрасли, поскольку от неё зависит благосостояние (экономическое и социальное) всей страны и качество жизни населения. Целью исследования являлось проведение анализа состояния теплоэнергетики страны, выявление наиболее важных проблем по повышению эффективности деятельности теплоснабжающих организаций.

Научной новизной данного исследования является комплексный анализ состояния основных фондов генерирующих компаний тепловой энергии и тепловых сетей, обоснование целесообразности строительства альтернативных котельных и замены старых ТЭЦ. По нашему мнению, дальнейшее развитие теплоэнергетики в регионах будет основываться на строительстве альтернативных котельных и новых тепловых сетей. Это обеспечит снижение тепловых потерь, повышение безопасности теплоснабжения и качества обеспечения тепловой энергией потребителей, а также энергосбережение и экономию ресурсов. Неменее важным является вопрос повышения эффективности функционирования и развития теплоснабжающих организаций.

Вопросам эффективности функционирования теплоэнергетики посвящены труды таких отечественных ученых как Лаврентьевой М. С., Туркина М. М. [1] , Васильевой В. В. [ 2], Семикашева В. В. [3], Емельянова А. А., Семичевой Н. Е. [10], Поповой Н. М., [12 ], .Мушкетова Е.А., Ефимова Е.В. [15] и многих других.

Но проблемы повышения эффективности функционирования теплоэнергетики существуют и не достаточно исследованы, требуют дальнейшей разработки механизмов совершенствования организационно-экономического развития отрасли. В перечисленных исследованиях не затронуты вопросы перехода в теплоснабжении на альтернативные котельные, которые значительно снизят затраты на тепловую энергию и в дальнейшем позволят снизить тариф.

Основная часть

Для достижения стабильного состояния теплоснабжения стоит особое внимание уделить такому показателю как операционная эффективность – мера эффективности и продуктивности операций и деятельности теплоснабжающих организаций (далее по тексту – ТСО) [1, 2]. Операционная эффективность отражает способность организации эффективно выполнять свои функции и достигать поставленных целей в области теплоснабжения. Ключевыми составляющими, определяющими операционную эффективность ТСО, является техническая эффективность, выражающая в состоянии основных фондов (прежде всего, источников теплоснабжения и тепловых сетей), энергетическая эффективность, финансовая и управленческая эффективность.

Теплоснабжение России традиционно разделяют на два сегмента: централизованный и децентрализованный. С учётом большего распространения на территории РФ (по разным подсчётам потребителями тепловой энергии от централизованного теплоснабжения являются 70-75 % населения страны), с одной стороны, и потенциально большей эффективности использованных ресурсов за счёт эффекта масштаба, с другой стороны, в рамках настоящего исследования больший интерес представляет сегмент централизованного теплоснабжения. Для него, в отличие от сегмента децентрализованного теплоснабжения, характерен больший уровень прозрачности, выражающийся в наличии данных в официальной статистике, фигурировании в схемах теплоснабжения муниципальных образований и других видах документов, как стратегического характера, так и отчётных.

Ко второму сегменту относятся системы децентрализованного теплоснабжения. Основное отличие от централизованных систем заключается в более автономном способе организации [3]. Кроме того, для децентрализованного теплоснабжения характеризуется малой долей учёта, из-за чего данный сегмент практически не фигурирует в документах статистической отчётности. К основным потребителям тепловой энергии посредством систем децентрализованного теплоснабжения относятся частные дома населения, а также теплоэлектроцентрали (далее по тексту – ТЭЦ) и промышленные котельные, не входящие в состав систем централизованного теплоснабжения.

Источники генерации тепловой энергии

В российском секторе централизованного теплоснабжения представлены различные источники тепловой энергии в зависимости от плотности застройки, климатических особенностей региона, доступности природных ресурсов и исторических особенностей развития региона. Основные источники теплоснабжения в России представлены следующим образом:

1. Котельные. Большинство котельных в России работают на природном газе, который со второй половины XX века начал вытеснять уголь в качестве наиболее распространённого источника для генерации тепловой энергии. Однако во многих регионах РФ тепловая может по-прежнему производиться с использованием других видов топлива, таких как уголь, мазут или торф. Хотя использование этих ресурсов в качестве топливо значительно усугубляет экологическую обстановку внутри региона, такая ситуации наблюдается, прежде всего, в регионах, где данные виды ресурсов более доступны, чем природный газ. Котельные, как правило, целесообразны в наибольшей степени в регионах с низкой плотностью населения и, соответственно, более низким спросом на тепловую мощность, а также в регионах, где основным источником электроснабжения являются гидроэлектростанции или атомные электростанции.

2. Тепловые электроцентрали (далее по тексту – ТЭЦ). В ряде городов России, особенно наиболее крупных, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и др. тепловая энергия для централизованных систем теплоснабжения производится путем использования сбросного тепла, выделяемого при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях. Такой процесс называют когенерацией. В то время как на тепловых электростанциях, работающих только в конденсационном режиме большая часть энергии, выделяемая при производстве электроэнергии, расходуется в виде отходящего тепла, которое впоследствии выбрасывается в атмосферу, в электростанциях, работающих в теплофикационном режиме или когенерации, тепловая энергия вторично используется для отопления зданий, производства пара, горячей воды и других тепловых нужд. Таким образом, полезное использование топлива увеличивается (в конденсационных теплоэлектростанциях на полезную работу приходится 30% топливного потенциала, в то время как на ТЭЦ при работе в теплофикационном режиме этот показатель может достигать 90%), что способствует снижению потребления топлива и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Атомные электростанции (атомные теплоэлектроцентрали или сокращённо АТЭЦ). В настоящий момент в России действуют две АТЭЦ, однако в долгосрочном периоде, в контексте экологизации и устойчивого развития, такая технология может получить большее распространение за счёт того, что атомная энергетика традиционно считается одним из наиболее экологически чистых источников энергии.

Кроме того, в некоторых случаях могут быть использованы такие альтернативные источники тепла, как геотермальная энергия и т.д. Общее количество источников теплоснабжения и его изменения в динамике за последние 25 лет [4] проиллюстрировано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Число источников теплоснабжения на конец года за период 1995-2022гг., (тыс.Гк) [5]

На рисунке 2 в динамике показано изменение суммарной тепловой мощности. Из статистических данных о суммарной тепловой мощности и числе источников за последние 20 лет следует, что имеет так называемый процесс «котельнизации» [5] страны, заключающийся в замещении крупных источников тепловой мощности (как правило, ТЭЦ) менее мощными источниками – котельными.

Рисунок 2 – Суммарная мощность источников тепловой энергии за период 2001-2022 гг. [5]

К предпосылкам наблюдаемого процесса «котельнизации» могут быть отнесены следующие факторы:

1. Строительство и эксплуатация котельных часто более экономически эффективны по сравнению с крупными ТЭЦ. Котельные могут быть более гибкими и адаптивными к изменениям спроса на тепловую энергию (что было особенно актуально в период массового закрытия промышленных предприятий и, как следствие, значительного снижения величины совокупного спроса на тепловую энергию), позволяя более точно регулировать мощность и использовать различные виды топлива. Кроме того, строительство котельных требует меньших капитальных затрат и может быть более локализованным, что экономически выгодно для небольших или удалённых поселений.

2. Децентрализация теплоснабжения с помощью котельных теоретически позволяет распределить риски между различными поставщиками тепла. В случае аварии или проблем с одним источником, резервные источники могут продолжать обеспечивать потребителей тепловой энергией. Это увеличивает надёжность и бесперебойность системы централизованного теплоснабжения.

3. Новые котельные могут быть более энергоэффективными и экологически чистыми в сравнении с некоторыми физически устаревшими, работающими на угле или мазуте ТЭЦ.

Однако, процесс "котельнизации" также имеет ряд существенных негативных последствий:

1. Замещение крупных ТЭЦ котельными приводит к увеличению числа источников теплоснабжения. Поддержание такой системы требует более сложного управления и координации, а также увеличивает вероятность возникновения отказов и аварийных ситуаций.

2. Технологический процесс генерации тепловой энергии на ТЭЦ, работающих на природном газе или вторичных источниках энергии, значительно экологичнее, чем выработка тепловой энергии на нескольких замещающих ТЭЦ котельных.

3. ТЭЦ могут обеспечить более рациональное использование ресурсов за счёт когенерации и эффекта масштаба. При переходе к котельным, могут быть потеряны такие масштабные экономии, что повышает стоимость тепловой энергии для конечного потребителя и количество потерь тепловой энергии.

В целом, процесс "котельнизации" представляет собой комплексную проблемную область, требующую решения путём балансирования экономических, экологических и социальных факторов. Стоит отметить наметившуюся за последние несколько лет тенденцию к возврату приоритетности когенерации [6], которая выражается как в выводе из эксплуатации неэффективных котельных и переключением потребителей на теплоснабжение от ТЭЦ, так и в закреплении места когенерации и её приоритетности над раздельным способом производства энергии [7] в государственных документах стратегического характера. Так, для преодоления негативных тенденций и повышения уровня качества теплоснабжения, в частности, и всей энергетики, в целом, была разработана энергетическая стратегия РФ до 2035 г [8]. В этом документе многократно подчёркивается значимость поддержания и улучшения позиций когенерации и её приоритетность над раздельным способом производства тепловой и электрической энергии [8,9,10]. Кроме того, в энергетической стратегии представлены следующие целевые показатели развития сферы теплоснабжения:

• Количество регионов, внедривших модель «альтернативной котельной» (65 к 2035 году);

• Ежегодное снижение количества аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и в тепловых сетях в ценовых зонах теплоснабжения составляет 5%;

• Ежегодное снижение количества аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и в тепловых сетях в неценовых зонах теплоснабжения будет составлять 2,1% до 2024 г. и на 2,3% в последующие годы до 2035 г.

• 40% доля выработки электрической энергии теплоэлектроцентралями по теплофикационному циклу к 2035 г.

• Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии на уровне 159,3 кг/Гкал к 2035 г.

Тепловые сети

Не менее важную роль в системах централизованного теплоснабжения выполняют тепловые сети. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по длине тепловых сетей. В связи с обширностью ее территории и высоким уровнем централизованного теплоснабжения, тепловые сети в России простираются на значительные расстояния. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, общая протяженность тепловых сетей в России составляет более 167 тысяч километров в двухтрубном исчислении [9,10,11]. Это позволяет России занимать одно из первых мест в мире по длине тепловых сетей. На рисунке 3 представлена подробная информация о динамике изменения общей протяжённости тепловых сетей за последние 20 лет.

Рисунок 3 – Протяжённость тепловых сетей централизованного теплоснабжения РФ за период 2000-2022 гг., км [5]

На основании данных об общей протяжённости тепловых сетей можно проследить развивающийся процесс «котельнизации» российской теплоэнергетики вплоть до 2013 г, выражающийся в данном в случае в уменьшении общей протяжённости тепловых сетей.

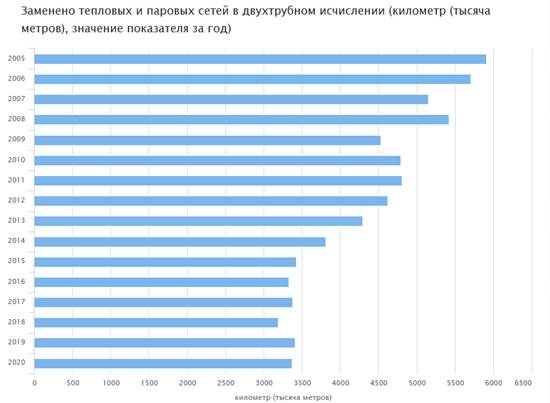

Важно отметить, что развитие и обслуживание такой обширной сети тепловых сетей представляют значительные технические, финансовые и организационные вызовы [10, 11,12]. Поддержание и модернизация тепловых сетей являются важными аспектами развития сферы централизованного теплоснабжения в России, поскольку высокий уровень износа тепловых сетей значительно увеличивает тепловые потери и, как следствие, увеличивает нецелесообразное расходование ресурсов и снижает эффективность функционирования тепловых сетей [13,14,15]. Для оценки достаточности мероприятий по поддержанию тепловых сетей в рабочем состоянии необходимо проанализировать статистические данные о ежегодном объёме заменённых тепловых и паровых сетей (рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика замены тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за период 2005-2020 гг. (км) [6]

Данные о мероприятиях по замене тепловых сетей необходимо сопоставлять с информацией о протяжённости тепловых сетей, нуждающихся в замене (таблица 1).

Таблица 1. Протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене [проанализировано авторами]

|

Протяжённость

тепловых сетей, нуждающихся в замене

|

Российская

Федерация

|

Центральный федеральный округ

|

Северо-Западный федеральный округ

|

Южный федеральный округ

|

Северо-Кавказский федеральный округ

|

Приволжский федеральный округ

|

Уральский федеральный округ

|

Сибирский федеральный округ

|

Дальневосточный федеральный округ

|

|

2000

|

30

273,1

|

5

416,8

|

3

472,2

|

2

476

|

|

4

784,6

|

4

103,2

|

6

802,4

|

3

217,9

|

|

2001

|

39

325,8

|

13

364,8

|

3

922,6

|

2

614

|

|

4

964,5

|

4

507,6

|

6

765,2

|

3

187,1

|

|

2002

|

33

698,1

|

7

013,8

|

4

115,4

|

2

259,6

|

|

5

424,5

|

4

867,3

|

6

873,9

|

3

143,6

|

|

2003

|

33

135,6

|

7

231,3

|

4

017,8

|

2

121,9

|

|

5

184,9

|

4

995,1

|

6

639,4

|

2

945,2

|

|

2004

|

34

566,6

|

7

654

|

4

360,5

|

2

088,8

|

|

5

361,2

|

4

806,6

|

7

358

|

2

937,5

|

|

2005

|

44

669,3

|

10

171,5

|

6

455,3

|

2

762,2

|

|

6

423,6

|

6

615,9

|

8

675,7

|

3

565,1

|

|

2006

|

44

179,67

|

10

041,7

|

6

386,8

|

2

527,7

|

|

6

603,37

|

6

135,2

|

8

570,6

|

3

914,3

|

|

2007

|

44

830,2

|

10

209,9

|

6

220,3

|

2

654,9

|

|

6

388,4

|

6

594

|

8

184,6

|

4

578,1

|

|

2008

|

45

020,6

|

9

437,3

|

5

951,8

|

3

069,8

|

|

7

205,5

|

7

029

|

8

134,7

|

4

192,5

|

|

2009

|

45

922,8

|

10

545,4

|

5

014,8

|

1

921,5

|

1

196,4

|

7

325,4

|

7

057,3

|

8

596,8

|

4

265,2

|

|

2010

|

47

998,87

|

10

754,5

|

5

291,3

|

2

016,1

|

1

093,7

|

8

253,07

|

7

373,4

|

9

040

|

4

176,8

|

|

2011

|

48

577,99

|

10

717,3

|

6

234,2

|

2

269,5

|

1

079,6

|

8

629,39

|

6

871,1

|

9

022,4

|

3

754,5

|

|

2012

|

49

106,5

|

10

099

|

6

075,5

|

2

455,4

|

1

188,6

|

9

401,3

|

6

862,6

|

9

215,4

|

3

808,7

|

|

2013

|

48

119,2

|

9

492,6

|

6

064,1

|

2

306,4

|

1

248,5

|

9

384,3

|

6

849,5

|

9

285,6

|

3

488,2

|

|

2014

|

48

988,9

|

9

609,4

|

6

270,5

|

2

233,9

|

1

221,5

|

9

547,7

|

6

938,9

|

8

895,3

|

3

458,9

|

|

2015

|

49

852,6

|

9

996,7

|

6

058,8

|

2

191

|

1

230,9

|

9

511,5

|

7

021

|

9

366,8

|

3

366,5

|

|

2016

|

49

478,9

|

10

046,8

|

6

187,6

|

3

300,3

|

1

228,4

|

9

584,7

|

6

302,6

|

9

640,9

|

3

187,6

|

|

2017

|

49

562,3

|

10

059,4

|

6

221,7

|

3

392,8

|

1

159,6

|

9

555,7

|

6

696,1

|

8

355,9

|

4

121

|

|

2018

|

48

700,7

|

10

123,2

|

6

012,8

|

3

468,6

|

1

184,5

|

8

721,7

|

6

689,1

|

8

315,1

|

4

185,6

|

|

2019

|

51

579,32

|

10

675,57

|

5

766,78

|

3

589,1

|

1

185,36

|

8

974,07

|

7

640,59

|

9

615,14

|

4

132,71

|

|

2020

|

51

498,3

|

10

392,31

|

5

667,61

|

3

665,46

|

1

155,58

|

9

002,48

|

7

754,17

|

9

647

|

4

213,69

|

|

изменение

в % по сравнению с 2000 г.*

|

70,11%

|

91,85%

|

63,23%

|

48,04%

|

-3,41%

|

88,16%

|

88,98%

|

41,82%

|

30,95%

|

|

*для Северо-Кавказского Федерального округа по сравнению с 2009

г.

| |||||||||

Прежде всего, стоит отметить, что, по состоянию на 2020 г. более 30 % тепловых сетей нуждаются в замене, что свидетельствует о критическом состоянии тепловых сетей. Несмотря на ежегодные замены в объёме от 3 до 6 тыс. км, протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене из года в год увеличивается, что свидетельствует о недостаточном объёме проведения мероприятий по их замене, а также качестве проведения капитальных ремонтов сетей.

Заключение

Таким образом, результаты проведённого анализа состояния сферы теплоснабжения показали, что для значительной части ТСО (теплоснабжающих организаций) на данном этапе развития характерна низкая операционная эффективность, выражающаяся в высоком уровне износа основных фондов, низкой энергетической эффективности, низкой мотивированной управленческой эффективности, выражающейся в отсутствии координации между ТСО, осуществляющих деятельность в пределах региона и в недостаточном объёме мероприятий по модернизации и замене основных фондов. Можно отметить, что в некоторых регионах существует низкая корпоративная ответственность перед обществом со стороны собственников бизнеса и высшего менеджмента теплоснабжающих организаций, на фоне ежегодного роста тарифов на тепловую энергию качество теплоснабжения не всегда удовлетворяет потребителей.

References:

Aparina U.A. (2019). Usloviya uspeshnoy realizatsii kontsessionnyh soglasheniy dlya obektov teploenergeticheskikh predpriyatiy nebolshikh munitsipalnyh obrazovaniy [Practice of implementation of concession agreementes in small municipalities]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 9 (1). 45-54. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.1.40636.

Bogdanov A.B. (2014). Pochemu v Rossii takoe dorogoe teplo? [Why is there such expensive heat in Russia?]. Teplovaya energetika. (5(14)). 6-7. (in Russian).

Emelyanov A.A., Semicheva N.E. (2020). Povyshenie nadyozhnosti sushchestvuyushchikh teplovyh setey [Improving the reliability of existing heating networks] Generation of the future: the view of young scientists-2020. 266-269. (in Russian).

Gimadi V.I. (2014). Smena prioritetov v tarifnom regulirovanii otrasley TEK Rossii [The change in priorities in tariff regulation of Russian oil-and-gas sector]. The Energy Policy. (4). 3-11. (in Russian).

Lavrenteva M.S., Turkin M.M. (2022). Energeticheskaya bezopasnost kak odin iz osnovopolagayushchikh elementov natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Energy security as one of the fundamental elements of the national security of the Russian Federation]. Soyuz kriminalistov i kriminologov. (2). 67-73. (in Russian). doi: 10.31085/2310-8681-2022-2-208-67-73.

Mushketova E.A., Efimova E.V. (2021). Problemy monitoringa i kontrolya poverochnyh dannyh manometrov teplovyh setey [Problems of monitoring and control of verification data of pressure gauges of thermal networks]. Informatization in the Digital Economy. 2 (2). 63-70. (in Russian). doi: 10.18334/ide.2.2.113383.

Popova N.M., Taran V.E., Petrikeeva N.A., Chudinov D.M. (2021). Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya teplovyh setey v RF [Assessment of the technical condition of heating networks in the Russian Federation]. Urban development. (1(22)). 16-21. (in Russian).

Semikashev V.V. (2019). Teplosnabzhenie v Rossii: tekushchaya situatsiya i problemy investitsionnogo razvitiya [Heat supply in Russia: current state and problems of investment development]. Eco. (9(543)). 23-47. (in Russian). doi: 10.30680/ECO0131-7652-2019-9-23-47.

Svistunov A.V., Kurkina A.D. (2018). Razvitie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva na osnove kontsessiy v sfere teplosnabzheniya zhilogo fonda v interesakh potrebitelya [Development of public-private partnership on the basis of concessions in the sphere of housing heat supply for consumer]. Russian Journal of Housing Research. 5 (1). 79-94. (in Russian). doi: 10.18334/zhs.5.1.39023.

Vasileva V.V. (2019). Toplivno-energeticheskiy kompleks Rossii: problemy i perspektivy razvitiya [The fuel and energy complex of Russia: problems and prospects]. Nauchnoe obozrenie. Pedagogicheskie nauki. (2-2). 26-31. (in Russian).

Zakomoldina E.S., Plotnikova L.V. (2021). Izolyatsiya teplovyh setey [Insulation of heating networks]. Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire. (1-1(69)). 155-159. (in Russian).

Страница обновлена: 06.05.2025 в 20:25:17

Russia

Russia