Methodology of transforming educational organizations based on fractal cluster theory

Volov V.T.1![]() , Zbarskiy A.M.2

, Zbarskiy A.M.2![]() , Garanin M.A.1

, Garanin M.A.1![]()

1 Самарский государственный университет путей сообщения

2 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Russia

Download PDF | Downloads: 35

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 3 (July-september 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54316192

Abstract:

The purpose of the study was to improve the quality of staffing in the sectors of the national economy. The research purpose is achieved through the development of a methodology for the transformation of industrial transport universities into scientific and educational centers of innovative development based on the fractal cluster theory of resource provision of development programs. The article analyzes the main reasons and principles of transformation of educational organizations that provide training of specialists for the transport industry. The possibilities of applying fractal cluster theory to optimize the resources of development programs are considered. A standard methodology for the transformation of educational organizations based on fractal cluster theory is developed. The object of the study is educational organizations that implement professional educational programs for branches of the national economy. The subject of the study is the transformation of educational organizations based on close interaction with business in conditions of resource constraints. The transformation of an educational organization is understood as a set of internal and external transformations that allow for a sustainable transition to scientific and educational centers of innovative development. The study is part of a comprehensive scientific study dedicated to improving the system of industrial transport education, conducted on the basis of the Samara State Transport University.

Keywords: fractal cluster theory, sectoral universities, transformation

JEL-classification: I21, I23, I28, M11, M21

Введение

В условиях возрастания роли человеческого капитала, как основного ресурса для развития отраслей народного хозяйства, возрастания роли технологического суверенитета и увеличения темпов технологической гонки, возрастает значимость профессионального образования. Значительная инертность системы профессионального образования России на рубеже XX-XXI веков привела к запуску процесса трансформации образовательных организаций, нацеленного на повышение качества подготовки кадров. Такой процесс, инициированный государством в начале XXI, представляет собой совокупность внутренних и внешних преобразований организаций. Внутренние преобразования – это перестройка ценностной модели, изменения системы управления, изменение процессов и их ресурсного обеспечения, но в первую очередь – системы мышления. Внешние преобразования – это изменение системы взаимодействия образовательной организации со стейкхолдерами (бизнесом, властью, клиентами). Целевая модель трансформации включает превращение образовательных организаций в научно-образовательные центры инновационного развития отраслей, регионов и развития территорий.

За последние три десятилетия университеты развивались с различной степенью интенсивности. Систему высшего образования всегда отличала инертность и консерватизм. Во многом благодаря этому система выживала в период разрушительных преобразований. В настоящее время существует проблема отсутствия единых подходов к развитию образовательных организаций, позволяющих задать рамки трансформации, области рекомендуемых преобразований и коридор преобразований. Роль регулятора ограничивается формированием и контролем ключевых показателей эффективности, учитывающих отраслевую специфику, а также контролем исполнения обязательных условий, включая лицензионные требования, а также требования федеральных стандартов. Из фокуса внимания уходят показатели инновационной деятельности, а также показатели, отражающие роль образовательных организаций в регионе и модель взаимодействия с бизнесом. На решение этой проблемы нацелено исследование, результаты которого приведены в настоящей статье. В качестве основы для исследования взята транспортная отрасль и отраслевые транспортные образовательные организации.

Методы исследования

Данная статья является частью комплексного научного исследования, посвященного совершенствованию системы отраслевого транспортного образования, проводимого на базе Самарского государственного университета путей сообщения [17 – 21]. Методологической основой исследования являются: фрактально-кластерная теория; теория экономического роста и развития секторальной экономики на основе воспроизводства знаний и рынка труда; институциональная, эволюционная теории, основные направления ресурсной концепции. В исследовании использовались результаты исследований и экспертные мнения в области проблем развития экономических систем [1 – 5], а также экспертные мнения в области системы отраслевого транспортного образования [6 – 16]. В ходе решения поставленных задач в диссертационной работе нашли применение методы: общенаучные – аналитический метод, сравнительно-аналитический метод; частно научные – метод системного анализа.

1 Причины и основные принципы трансформации образовательных организаций, обеспечивающих подготовку специалистов для транспортной отрасли

В условиях обеспечения технологического суверенитета развитие механизмов развития научной и инновационной деятельности не вызывает сомнения. Современные подходы к организации университета фокусируют внимание на интеграции образовательной и научной-инновационной составляющих. В такой модели современный университет рассматривается, как научно-образовательный центр пространства создания и внедрения инноваций, являясь интегратором научной и инновационной деятельности. Востребованным в обществе является не университет, транслирующий новые знания, а университет, создающий новые знания самостоятельно или в рамках коллабораций.

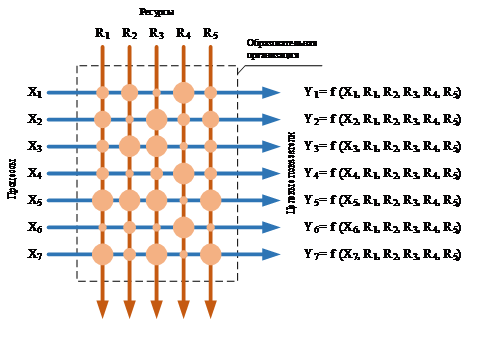

Развитие новых технологий создает условия перехода на цифровую экономику. Это позволяет создать новый базис для трансформации вузов, отвечающих вызовам современности. Под «трансформацией образовательных организаций» понимается связное управление преобразованием структурно-организационных, экономических, информационно-технологических и воспитательных мер, учитывающих внешние (социально-экономические, нормативно-правовые, валеологические) изменения в системе образования и учитывающее внутренние условия деятельности университета, позволяющие обеспечить устойчивый переход университета от исследовательского к инновационному типу. Теоретической основой комплементарной трансформации университета является ресурсная теория, рассматривающая университет, как зависимость выходных величин (Y) от входных (X) (рис. 1).

Рис. 1 – Процесс трансформации образовательной организации с точки зрения ресурсной теории

Составлено авторами

На рис. 1 представлен процесс трансформации образовательной организации. С математической точки зрения процесс предусматривает изменение ресурсного обеспечения внутренних процессов. Изменения включают роль процессов и распределяемые ресурсы, которые конфигурируются в зависимости от целей трансформации. Роль одних факторов повышается, других снижается. К числу факторов, роль которых может быть снижена, относятся: разработка и реализации дисциплин, направленных на формирование общекультурных компетенций, поддержание объектов инфраструктуры образовательных организаций. Часть функций может быть выведена на аутсорсинг: издание литературы, обслуживание инфраструктуры, организация мероприятий и др. К числу факторов, роль которых повышается, относятся: развитие инструментов поддержки инноваций, реализация молодежной политики.

В работах [17 – 21] подробно рассмотрены принципы трансформации образовательных организаций, обеспечивающих подготовку специалистов для транспортной отрасли. Рассмотрим их подробнее ниже. В дальнейших исследованиях будем использовать их в качестве основы.

Принципиальным в концепции комплементарной трансформации является то, что процесс трансформации подразумевает взять все лучшие разработки в области образовательных экосистем, как то: цифровые образовательные технологии, платформенное образование и др. Необходимым условием является учет человеческого фактора, который отсутствует в классических экосистемах образования, сформированных на принципах экономической эффективности, и сохранение патриотического, культурного и духовного воспитания обучающихся.

Сформулированный обобщенный принцип включает частные принципы модели корпоративных компетенций: принципы системности, обоснованности, комплексности, открытости и ответственности.

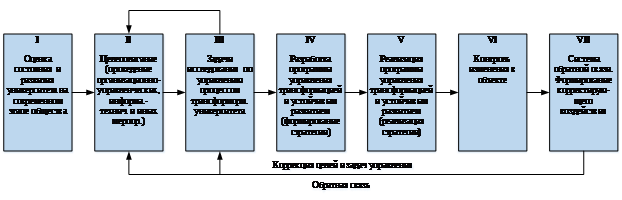

Предлагаемая процессная модель трансформации университета в научно-образовательный центр создания и развития инноваций состоит из семи блоков (рис. 2).

В процессной модели (рис. 2):

I блок – оценка состояния и развития высшего образования (ВО). В оценку состояния входят:

1) нормативно-правовые условия деятельности ВО;

2) социально-экономические и статистические показатели функционирования структур ВО;

3) медико-валеологические показатели и условия деятельности университетов;

4) информационно-технологические условия образовательного и ресурсного обеспечения деятельности ВО;

II блок – целеполагание. Эффективность управления процессом трансформации исследовательского университета в инновационный будет наибольшей, если будут определены условия комплементарной трансформации, учитывающего быстроизменяющиеся внешние (социально-экономические, нормативно-правовые, технологические, валеологические) условия при выполнении внутренних правил и ограничений деятельности вуза.

Целеполагание управления направлено на решение главной задачи –преобразовании современного университета в университет создания и развития инноваций.

III блок модели управления – задачи исследования, которые необходимо решить для достижения поставленных целей.

IV блок – разработка программы устойчивого развития университета.

V блок – реализация программы устойчивого развития университета и трансформации университета в инновационный.

VI блок – контроль изменений в объекте.

VII блок – система обратной связи, позволяющая осуществлять корректировку целей и задач исследования при рассогласовании результатов управления с запланированными результатами.

Рис. 2 – Процессная модель трансформации университета

Составлено авторами

При реализации представленной модели (блоки I-VI) и достижении поставленных целей процесс управления трансформацией вуза завершается. В противном случае (блок VII) весь цикл управления трансформацией повторяется при коррекции целей и задач исследования.

Управление состоит в создании организационно-управленческих, нормативно-правовых, социально-экономических, информационно-технологических условий, позволяющих университету решить задачи по трансформированию в новый тип.

2 Фрактально-кластерная теории и её применение

В Самарском государственном университете путей сообщения разработана фрактально-кластерная технология управления распределением ресурсов в экономических системах микро- мезо- и макро- уровней. С 2000 года фрактально-кластерная технология управления распределением ресурсов прошла успешную апробацию на промышленных экономических предприятиях ОАО «Газпром», финансово-промышленных группах, в ОАО «РЖД»: ВРК-3, службе пути Куйбышевского филиала ОАО «РЖД».

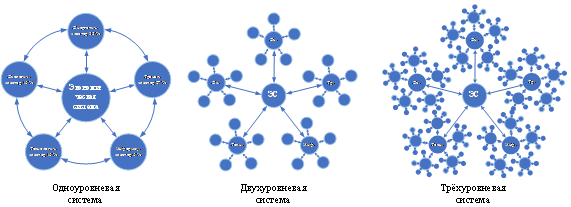

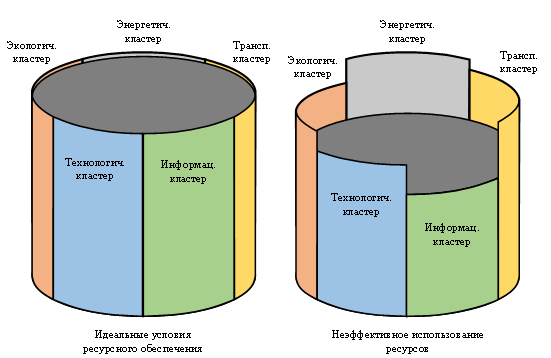

В результате многолетних статистических исследований было показано, что в любых самоорганизующихся системах: социальных, биологических системах, прошедших эволюционный путь развития, системах машина-человек всегда имеется пять базовых потребностей, названных кластерами. Несомненно, что потребностей у любого организма существенно больше, но их можно упаковать в эти базовые (кластеры) потребности. Это энергетический, транспортный, экологический, технологический и информационный кластеры, имеющие в условиях нормального функционирования определенные (идеальные) значения, выраженные в процентах или долях целого для экстенсивного параметра системы (масса, время, объем, и т. п.). Для энергетического кластера это значение приблизительно составляет 38 %, транспортного – 27 %, экологического – 16 %, технологического – 13 %, информационного – 6 % (рис. 2). Данные соотношения, названные фрактально-кластерными соотношениями (ФКС), представляют собой термодинамический отпечаток хорошо функционирующего организма любой природы. Под «организмом» подразумеваться исключительно самоорганизующиеся системы, в которых можно выделить пять базовых вышеприведенных кластеров (потребностей). Любая сложная система, в которой в рамках данного подхода нельзя выделить пять соответствующих кластеров, не является «организмом».

Каждый из пяти кластеров имеет пять самоподобных подкластеров, например: в энергетическом – энергетическая поддержка самой энергетической системы, энергетическая поддержка транспорта, экологии, технологии, информатики и т. д. И остальные подкластеры соответствующим образом подразделяются на пять подкластеров следующего уровня, т.е. имеет место иерархическая самоподобная структура распределения ресурсов, представляющая собой фрактал (рис. 2).

Рис. 2 – Схема представления экономической системы в качестве фрактально-кластерной структуры

Составлено авторами

Фрактально-кластерная позволяет создать и обеспечить функционирование системы поддержки принятия решений в области распределения ресурсов. Возможности фрактально-кластерной технологии (ФКT):

1. ФКТ есть инновационная технология ресурсораспределения, которая позволяет выявить резервы экономики.

2. ФКТ позволяет дать рекомендации по устойчивому трансформированию финансовых и кадровых ресурсов, направленные на повышение производительности труда предприятий (подразделений).

3. ФКТ позволяет заблаговременно на базе высокочувствительных фрактально-кластерных критериев определить и скорректировать кризисные тенденции при бюджетировании предприятий.

4. ФКТ позволяет осуществить анализ эффективности ресурсораспределения у предполагаемых организаций-партнеров и тем самым определить перспективы сотрудничества.

5. Совместно с традиционными методами экономического анализа ФКТ позволяет уменьшить производственные риски организации и ее структур.

6. ФКТ дает руководителю возможности (подсказки) новых организационных мероприятий, позволяющих повысить эффективность функционирования организации.

Ресурсы любого организма ограничены условиями его работы (существования) в занимаемой конкурентной (экологической) нише. Размеры организмов, даже биологических, изменяются всегда дискретно, что, по-видимому, отражает пока ещё не открытый закон оптимального соответствия размеров организма условиям его существования. Жёсткий контроль за распределением масс космических аппаратов при их проектировании (значительно более жёсткий, чем в авиации) позволил перенести методы кластерного анализа космических летальных аппаратов на созданные природой биологические организмы. Оказалось, что эти соотношения являются оптимальными с точки зрения живучести организма любого рода. Изменение какого-либо кластера как в меньшую, так и в большую сторону ведёт к снижению эффективности жизни организма, а то и к его разрушению (смерти). Напрашивается аналог с «бочкой Либиха» для сельского хозяйства. Если гистограмму реального распределения ресурсов свернуть «в бочку» (рис. 3), то налить в такую бочку воды можно только лишь до уровня самой низкой клёпки. Высота клёпок характеризует имеющиеся ресурсы, и если эта высота превышает уровень жидкости, то это означает, что часть ресурсов выше лимитирующего ресурса затрачивается бесполезно.

Рис. 3 – Пример анализа эффективности распределения ресурсов на основе «бочки Либиха»

Составлено авторами

Процесс анализа эффективности распределения ресурсов имеет следующую этапность:

На первом этапе должна быть проведена расшифровка статей расходов по конкретным направлениям использования. Необходима точная детализация соответствующих расходов. Аналогичным образом проводится соответствующая работа по всем статьям расходов каждого подразделения. Должна быть проведена проверка соответствия данных по статьям расходов в финансовых службах подразделения и реальных значениях затрат в конкретных подразделениях. Должно быть проведено структурирование статей расходов подразделения и его обособленных структур по кластерам.

На втором этапе должен быть разработан алгоритм критериальной оценки использования финансовых и материальных ресурсов на подразделениях. Должен быть проведен критериальный анализ эффективности и устойчивости управления ресурсами на подраздедлениях. Рекомендуется разработка программного обеспечения для анализа эффективности использования финансовых и материальных ресурсов на основе ФК-критериев.

ФК критерии одноуровневой кластеризации приведены ниже. Обозначим:

![]() –

доли ресурсов в энергетическим, транспортном, экологическом, технологическом и

информационном кластерах соответственно, принимающие значения от 0 до 1, таким

образом, что

–

доли ресурсов в энергетическим, транспортном, экологическом, технологическом и

информационном кластерах соответственно, принимающие значения от 0 до 1, таким

образом, что ![]() .

.

Идеальные значения долей кластеров:

![]() .

.

Критерии:

1.

ФК

энтропия ![]() .

.

2.

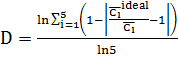

D-критерий

.

.

3.

Эффективность

![]() .

.

На третьем этапе должна быть обеспечена гибкость системы в результате изменений для моделирования влияния принятых решений на конечное распределение ресурсов.

3 Типовая методика трансформации образовательных организаций на основе фрактально-кластерной теории

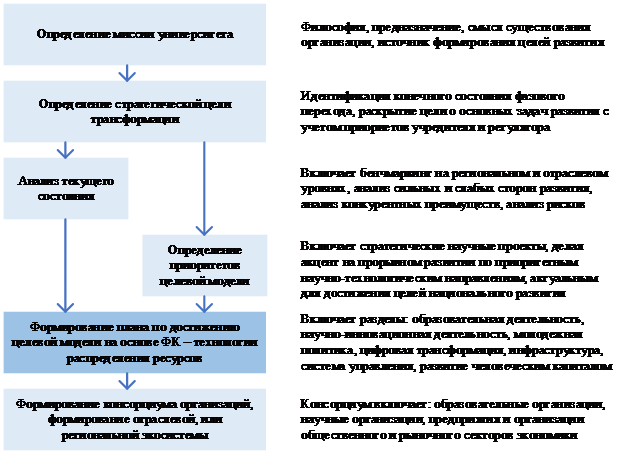

Методика трансформации образовательных организаций включает 6 этапов (рис. 4). На первом этапе определяется миссия, роль образовательной организации в регионе, или отрасли. Происходит идентификация источника формирования целей развития. Для отраслевых транспортных организаций такими источниками могут быть отраслевые транспортные стратегии.

Рис. 4 – Типовая методика трансформации образовательной организации

Составлено авторами

Например, такая миссия может быть получена интеграцией стратегии холдинга «РЖД» и стратегии Минтранс РФ: «обеспечение транспортной системы квалифицированным персоналом и формирование среды притяжения и развития лидеров изменений отрасли для эффективного развития конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач железнодорожных перевозчиков грузов и пассажиров и владельцев железнодорожной инфраструктуры общего пользования». Миссия включает элементы концепции Министерства транспорта РФ в части подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года: «Обеспечение транспортной системы квалифицированным персоналом и формирование среды притяжения и развития лидеров изменений отрасли...» и элементы стратегического партнера «…для эффективного развития конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач железнодорожных перевозчиков грузов и пассажиров и владельцев железнодорожной инфраструктуры общего пользования» [22].

На следующих трёх этапах происходит идентификация конечного состояния фазового перехода трансформации. Определяется цель и задачи развития. Определяется начальное состояние образовательной организации, определяются приоритеты целевой модели. Основу целевой модели представляют два контура: образовательный и инновационный (рис. 5).

Рис. 5 – Структура университета как научно-образовательного центра инновационного развития

Составлено авторами

На пятом этапе определяются мероприятия и ресурсы для них. На основе ФК – технологии происходит оптимизация финансовых ресурсов на базе cтруктурирования статей расходов организации по кластерам за предыдущие периоды. Этап позволяет проводить анализ эффективности распределения ресурсов может осуществляться как на основе статических данных, так и на основе динамических данных по различным статьям расхода предприятий.

Особенности фрактально-кластерной структуризации статей расходов организации (подразделения) по кластерам ресурсов:

1. Формирование статей расходов организации или ее подразделения и их кластеризация (соответствие величины расхода ресурса (или его доли) в рамках данной статьи определенному кластеру – энергетическому, транспортному, экологическому, технологическому, информационному) осуществляется экспертной комиссией, состоящей из специалистов организации и специалистов вуза.

2. Основным критерием для членов экспертной комиссии по формированию статей расходов и их кластеризации является определение цели использования ресурса (или его доли) в рамках каждой статьи.

3. Решение, принятое экспертной комиссией по формированию статей расходов и их кластеризации является окончательным для организации или его подразделения.

4. На основе работы экспертной комиссии для данной организации или ее подразделения формируется шаблон кластеризации статей расходов, который в дальнейшем остается неизменным.

Шестой этап посвящен формированию экосистемы (рис. 5), которая может быть образована как по отраслевому, так и по региональному принципу.

Заключение

Основным результатом представленного исследования является повышение качества кадрового обеспечения отраслей народного хозяйства, достигаемое посредством трансформации отраслевых транспортных университетов в научно-образовательные центры инновационного развития на базе фрактально-кластерной теории ресурсного обеспечения программ развития. Под трансформацией понимается совокупность внутренних и внешних преобразований, позволяющих обеспечить устойчивый переход к целевому состоянию университета.

В рамках проведенного исследования:

– разработана новая научная концепция трансформации образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов для отраслей народного хозяйства, основанная на применении фрактально-кластерной теории для оптимизации ресурсов программ развития;

– доказана на основе новой научной концепции, предусматривающей комплементарную трансформацию университетов в научно-образовательные центры инновационного развития необходимость использования фрактально-кластерной теории для оптимизации ресурсов программ развития образовательных организаций управления ресурсами, позволяющая обеспечить эффективное использование ресурсного обеспечения.

Практическая значимость исследования заключается в разработке практических рекомендаций, позволяющих обеспечить эффективные внутренние и внешние преобразования.

Результаты исследования могут представлять интерес: для команд управления образовательных организаций, для специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, выполняющих функции учредителя и регулятора для таких образовательных организаций.

References:

(2009). Fraktalno-klasternaya teoriya resursoraspredeleniya v sotsio-ekonomicheskikh sistemakh [Fractal-cluster theory of resource distribution in socio-economic systems] Information technology and systems. Science and practice. 5-22. (in Russian).

Borovskaya M.A., Masych M.A., Panichkina M.V. (2020). Sovershenstvovanie sistemy nepreryvnogo obrazovaniya: klasternyy i ekosistemnyy podkhody [Improving lifelong leaming: cluster and ecosystem approaches]. Gumanitariy Yuga Rossii. 9 (5). 15-35. (in Russian). doi: 10.18522/2227-8656.2020.5.1.

Garanin M.A., Volov V.T. (2022). Transformatsiya vysshey shkoly [Transformation of the higher education system]. Vestnik SamGUPS. (2(56)). 9-13. (in Russian).

Kobylkin D.N., Lyovin B.A., Shepitko T.V. (2014). Sozdanie effektivnoy transportnoy sistemy v arkticheskoy zone Rossii: problemy i perspektivy [Establishment of an efficient transport system in the Arctic zone of Russia: problems and prospects]. Mechanization of construction. (4(838)). 4-7. (in Russian).

Koryagina E.D. (2020). O perspektivnyh modelyakh razvitiya nauki i vysshego obrazovaniya na period do 2035 g [On promising models for the development of science, higher education and universities for the period until 2035]. Innovation and Investment. (7). 34-38. (in Russian).

Levin B.A. (2014). Universitetskiy resurs v innovatsionnom tsikle [University resources in innovation cycle]. The world of transport. 12 (6(55)). 190-200. (in Russian).

Lyovin B.A. (2013). Rol otraslevyh vuzov v razvitii vysokoskorostnyh magistraley v Rossii [The role of industry-specific universities in the development of high-speed highways in Russia]. Zheleznodorozhnyy transport. (9). 29-32. (in Russian).

Lyovin B.A. (2016). Otraslevoe obrazovanie v realizatsii transportnoy strategii Rossii [The industry-specific education in the implementation of the transport strategy of Russia]. Byulleten Obedinennogo uchenogo soveta OAO RZhD. (5). 1-4. (in Russian).

Lyovin B.A., Davydov A.M. (2014). Otraslevye vuzy v narashchivanii potentsiala nauchno-tekhnicheskogo kompleksa OAO «RZhD» [Industry universities in capacity building of scientific and technical complex of JSC Russian Railways]. Byulleten Obedinennogo uchenogo soveta OAO RZhD. (2). 28-32. (in Russian).

Ovchinnikova O.P., Ovchinnikova N.E. (2017). Finansirovanie vysshego obrazovaniya v razvityh stranakh i Rossii: analiz sovremennyh tendentsiy [Financing Higher Education in Developed Countries and Russia: Analysis of Current Trends]. Finance and credit. 23 (38(758)). 2305-2316. (in Russian). doi: 10.24891/fc.23.38.2305.

Ovchinnikova O.P., Ovchinnikova N.E. (2018). Rol sovremennogo universiteta v innovatsionnom razvitii regiona [The role of the modern university in the innovative development of the region]. Bulletin of Omsk University Series \. (2(62)). 154-163. (in Russian). doi: 10.25513/1812-3988.2018.2.154-163.

Pashkov K.A. (2015). Kuda idet reforma transportnogo obrazovaniya? [Where does the transport education reform lead to?]. Transport Rossiyskoy Federatsii. (6(61)). 3-8. (in Russian).

Saratov S.Yu. (2015). Sistema professionalnyh kvalifikatsiy - novyy vektor gosudarstvennoy politiki v sfere trudovyh otnosheniy i professionalnogo obrazovaniya [System of professional qualifications as a new vector of state policy in the sphere of labor relations and vocational education]. Zheleznodorozhnyy transport. (6). 27-30. (in Russian).

Shakhanov D.S. (2013). O klyuchevyh prioritetakh korporativnoy kadrovoy i sotsialnoy politiki [On key priorities of the corporate HR and social policy]. Zheleznodorozhnyy transport. (11). 14-18. (in Russian).

Shakhanov D.S. (2016). Upravlenie chelovecheskimi resursami v OAO «RZhD» [Management of Human Resources Potential in JSCo "Russian Railways"]. Zheleznodorozhnyy transport. (2). 38-42. (in Russian).

Shakhanov D.S. (2017). Upravlenie kadrovym potentsialom v OAO «RZhD» [Management of Human Resources Potential in JSCo "Russian Railways"]. Zheleznodorozhnyy transport. (2). 54-58. (in Russian).

Shakhanov D.S. (2018). Upravlenie chelovecheskimi resursami [HR management]. Zheleznodorozhnyy transport. (2). 29-33. (in Russian).

Sigova S.V., Serebryakov A.G., Luksha P.O. (2013). Formirovanie perechnya vostrebovannyh kompetentsiy: pervyy opyt Rossii [Creating the list of competences in demand: first Russian experience]. Lifelong education: xxi century. (1(1)). 61-71. (in Russian).

Volov V.T. (2007). Fraktalno-klasternaya teoriya i termodinamicheskie printsipy upravleniya resursoraspredeleniem v ekonomicheskikh sistemakh [Fractal-cluster theory and thermodynamic principles of resource allocation management in economic systems]. Economic sciences. (26). 47-59. (in Russian).

Volov V.T. (2014). Fraktalno-klasternaya teoriya i termodinamicheskie printsipy analiza resursoraspredeleniya v ierarkhicheskikh samoorganizuyushchikhsya sistemakh [Fractal-cluster theory and thermodynamic principles of analysis of resource distribution in hierarchical self-organizing systems]. Slozhnost. Razum. Postneklassika. (3). 56-96. (in Russian). doi: 10.12737/6724.

Zbarskiy A.M., Volov V.T., Garanin M.A. (2022). Matrichnyy metod kriterialnoy otsenki podbora spetsialistov dlya predpriyatiya [Matrix method of criterion evaluation of selection of specialists for the enterprise]. Vestnik SamGUPS. (2(56)). 14-18. (in Russian).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:41:23

Russia

Russia