Migration factor in territory development planning

Ganebnyh E.V.1![]() , Mottaeva A.B.2

, Mottaeva A.B.2![]()

1 Вятский государственный университет, Russia

2 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 28 | Citations: 2

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 5 (May 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53965293

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

The spatial development strategy of the Russian Federation does not take into account the migration factor as one of the possible levers of influence on more effective development of territories. Migration is able to compensate for demographic losses and provide a human factor in the spatial development. The links between the factors contributing to or hindering migration aimed at the spatial development are determined. Barrier factors are identified; their correlations are analyzed. Through the fuzzification procedure, a fuzzy cognitive map of the interrelations of these factors is constructed. Only qualitative factors were taken into account in the map, reflecting the migrants' subjective assessment of their vision of the situation. The results can potentially be used in the development of mechanisms for influencing the necessary levers of migration resources in territory development planning.

Keywords: migration, territorial development, cognitive map

JEL-classification: O15, R12, R13

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия пространственного развития Российской Федерации в 2019 году определила основные приоритеты, которые способствовали формированию ее направлений [17]. Среди выделенных в Стратегии направлений «обеспечение расширения географии и ускорения экономического роста, научно-технологического и инновационного развития», при этом Стратегия предлагает реализовывать это направление за счет развития перспективных крупных центров экономического роста – крупных городских агломераций.

Перечнем геостратегических территорий выделяются 4 приоритетные зоны:

1) Анклавные территории – Республика Крым, Севастополь и Калининградская область;

2) Северный Кавказ;

3) Дальний Восток;

4) Арктическая зона РФ [11].

Несмотря на тот факт, что Стратегия принята на период до 2025 года, реалии текущего периода несомненно сдвигают приоритеты. Важной задачей сейчас становится проектирование и планирование освоения и развития новых территорий.

Анализ научных публикаций указал на значительное количество исследований, направленных на комплексное развитие существующих территорий, о чем пишут Г.В. Калабин [7], О.С. Белай [2], О.А. Сенина [16], Т.А. Веровская [5], Н.А. Мельниченко [9], И.А. Огнев [10], Ю.В. Попова [14]. Ретроспективный анализ отечественного и зарубежного опыта пространственного развития территорий нового освоения отражены в трудах Е.Л. Плисецкого и Ю.Н. Шедько [12], А.А. Кузьмина [8]. Исследование А.А. Чадович [18] описывает принципы повторного освоения территорий. Также интерес представляют отдельные кейс-стади, направленные на освоение новых, ранее не используемых или крайне слабо используемых территорий: опыт освоения западных земель Китая, проанализированный О.С. Семеновой [15], анализ опыта освоения склоновых территорий Таджикистана, проведенный Н.Ю. Брагиной [4], анализ зарубежного опыта освоения труднодоступных и удаленных территорий А.В. Шапошникова [19], И.М. Яралова и В.Н. Семочкина [21] и др.

Описанный в указанных научных трудах опыт концентрируется вокруг освоения и развития территорий с использованием факторов:

- транспортной инфраструктуры;

- информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- энергетической инфраструктуры;

- улучшения состояния жилого фонда и застройки территорий;

- улучшения состояния окружающей среды;

- содействия развитию отдельных отраслей (сельское хозяйство, туристской, обеспечивающих отраслей социальной сферы и т.п.);

- обеспечения доступности социальных услуг.

Все указанные меры призваны сформировать благоприятный социально-экономический климат, привлекательный для ведения хозяйственной деятельности. Человеческий фактор в таком анализе вторичен, так как все меры предусматривают лишь формирование среды для жизни человека, но не воздействуют на него напрямую. При этом основой освоения и развития любой территории является именно человек.

Демографические колебания, происходящие в обществе, не всегда способствуют мобильности населения, при этом миграция играет в процессе освоении и развитии территории важную роль. Сама по себе миграция, во-первых, способна компенсировать демографические потери [6], а во-вторых, обеспечить человеческий фактор в освоении и развитии территорий.

Целью исследования являлось определение связей между факторами, способствующими или препятствующими миграции, направленной на освоение и развитие территорий, что позволит в перспективе разработать механизм воздействия на необходимые рычаги для использования миграционного фактора в их проектировании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Одним из простых и наглядных инструментов анализа связей между объектом и явлением или концептом является когнитивная карта. Когнитивная карта также опосредованно отображает свойства анализируемой ситуации [1]. Детальное описание и классификация когнитивных карт с анализом применимости в различных отраслях предложена В.В. Борисовым, В.В. Кругловым и А.С. Федуловым [3].

Авторское исследование базировалось на методике построения нечетких когнитивных карт, предложенной С.В. Подгорской, А.Г. Подвесовским, Р.А. Исаевым и Н.И. Антоновой, которые рассмотрели подход к построению когнитивных моделей слабоструктурированных систем на основе экспертной и статистической информации применительно к управлению комплексным развитием сельскохозяйственных территорий [13].

В основу построения когнитивной карты легло предположение о том, что для проектирования освоения и развития территории необходимо проектирование интенсивности миграционных потоков, на что влияют определенные факторы. Таким образом, понимая сущность факторов, величину их влияния и взаимосвязи, можно моделировать анализируемые потоки.

Алгоритм построения нечеткой когнитивной карты представляет собой последовательные шаги:

1) Сбор первичной информации через экспертный опрос для идентификации факторов, являющихся барьерами для переселения;

2) Проведение корреляционного анализа полученной информации для выявления взаимной зависимости факторов и определения их значимости;

3) Построение нечеткой когнитивной матрицы и карты.

Идентификация факторов, являющихся барьерами для переселения мигрантов на осваиваемые и развиваемые территории, является достаточно затруднительным действием, так как существуют определенные сложности с определением размеров выборки, а также непосредственного доступа к респондентам. Кроме того, постоянно меняющаяся структура миграционных потоков может значительно изменять результаты опроса. Можно заключить, что миграционные потоки являются слабоструктурированной системой, что и обосновывает использование методологии нечеткого когнитивного моделирования.

Необходимо отметить, что количественные данные об опросах мигрантов крайне недостаточны, часто нерепрезентативны или отражают мнение отдельно взятой диаспоры. В качестве информационной базы для анализа было взято исследование, проведенное Н.М. Эль-Сибаи [20]. В рамках данного исследования был проведен полевой опрос мигрантов на примере Кировской области и выявлены факторы-барьеры:

- информационные барьеры;

- бюрократические барьеры;

- дискриминационные барьеры;

- языковые и культурные барьеры.

Так как интерпретация результатов исследования базировалась на субъективных ощущениях опрошенных мигрантов, они в полной мере отражают субъективный опыт респондентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выявленные в результате полевого исследования факторы можно структурировать на 4 блока (таблица 1). Для дальнейшего регрессионного анализа факторы были закодированы.

Таблица 1 – Факторы-барьеры

|

Код

|

Фактор

|

|

Информационные

барьеры

| |

|

Х1

|

Незнание

правил и процедур для переезда

|

|

Х2

|

Незнание правил

трудоустройства или открытия собственного бизнеса

|

|

Х3

|

Незнание

информации о мерах государственной поддержки и льготах

|

|

Х4

|

Незнания в

целом о возможности переезда

|

|

Бюрократические

барьеры

| |

|

Х5

|

Непонятная и

сложная процедура легализации в стране пребывания

|

|

Х6

|

Сложность в

планировании переезда напрямую из своей страны

|

|

Дискриминационные

барьеры

| |

|

Х7

|

Недружелюбное

отношение окружающих

|

|

Х8

|

Нежелание

работодателей нанимать на работу

|

|

Х9

|

Дискриминационное

поведение в отношении детей

|

|

Языковые

барьеры

| |

|

Х10

|

Незнание или

слабое знание русского языка

|

|

Х11

|

Незнание или

слабое знание окружающими иностранных языков

|

|

Х12

|

Незнание

различных возможностей изучения русского языка

|

Для выявления зависимостей между выделенными факторами был проведен корреляционный анализ (таблица 2).

Таблица 2 – Матрица корреляции

|

|

Х1

|

Х2

|

Х3

|

Х4

|

Х5

|

Х6

|

Х7

|

Х8

|

Х9

|

Х10

|

Х11

|

Х12

|

|

Х1

|

1,000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х2

|

0,607

|

1,000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х3

|

0,845

|

0,341

|

1,000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х4

|

0,394

|

0,465

|

0,239

|

1,000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х5

|

0,165

|

0,283

|

0,433

|

0,669

|

1,000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х6

|

0,150

|

0,125

|

-0,303

|

0,115

|

0,025

|

1,000

|

|

|

|

|

|

|

|

Х7

|

0,273

|

0,485

|

0,409

|

0,237

|

0,574

|

-0,062

|

1,000

|

|

|

|

|

|

|

Х8

|

0,066

|

0,855

|

0,423

|

0,371

|

0,410

|

0,376

|

0,453

|

1,000

|

|

|

|

|

|

Х9

|

0,516

|

0,748

|

0,700

|

0,485

|

0,551

|

-0,157

|

0,763

|

0,492

|

1,000

|

|

|

|

|

Х10

|

0,168

|

0,370

|

-0,020

|

0,548

|

0,306

|

0,728

|

0,040

|

0,490

|

0,166

|

1,000

|

|

|

|

Х11

|

0,510

|

0,501

|

0,311

|

0,892

|

0,608

|

-0,018

|

0,255

|

0,206

|

0,554

|

0,496

|

1,000

|

|

|

Х12

|

-0,011

|

-0,230

|

-0,293

|

0,182

|

-0,190

|

0,568

|

-0,423

|

0,126

|

-0,418

|

0,556

|

0,184

|

1,000

|

Как уже писалось выше, данная матрица смежности носит нечеткий характер, однако явно выделяющиеся корреляции наблюдаются. В связи с этим была применена процедура фаззификации оценок влияния с использованием лингвистических терм:

- ОСИ – очень сильное (значение корреляции 0,800-1,000);

- СИ – сильное (значение корреляции 0,600-0,799);

- СР – среднее (значение корреляции 0,400-0,599);

- СЛ – слабое (значение корреляции 0,200-0,399);

- ОСЛ – очень слабое (значение корреляции 0,000-0,199).

Таким образом, корреляционная матрица преобразуется в нечеткую слабосвязанную матрицу влияния факторов (таблица 3).

Таблица 3 – Нечеткая слабосвязанная матрица влияния факторов

|

|

Х1

|

Х2

|

Х3

|

Х4

|

Х5

|

Х6

|

Х7

|

Х8

|

Х9

|

Х10

|

Х11

|

Х12

|

|

Х1

|

-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х2

|

СИ

|

-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х3

|

ОСИ

|

СЛ

|

-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х4

|

СЛ

|

СР

|

СЛ

|

-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х5

|

ОСЛ

|

СЛ

|

СР

|

СИ

|

-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Х6

|

ОСЛ

|

ОСЛ

|

-СЛ

|

ОСЛ

|

ОСЛ

|

-

|

|

|

|

|

|

|

|

Х7

|

СЛ

|

СР

|

СР

|

СЛ

|

СР

|

-ОСЛ

|

-

|

|

|

|

|

|

|

Х8

|

ОСЛ

|

ОСИ

|

СР

|

СЛ

|

СР

|

СЛ

|

СР

|

-

|

|

|

|

|

|

Х9

|

СР

|

СИ

|

СИ

|

СР

|

СР

|

-ОСЛ

|

СИ

|

СР

|

-

|

|

|

|

|

Х10

|

ОСЛ

|

СЛ

|

-ОСЛ

|

СР

|

СЛ

|

СИ

|

СЛ

|

СР

|

СЛ

|

-

|

|

|

|

Х11

|

СР

|

СР

|

СЛ

|

ОСИ

|

СИ

|

-

ОСЛ

|

СЛ

|

СЛ

|

СР

|

СР

|

-

|

|

|

Х12

|

-

ОСЛ

|

-СЛ

|

-СЛ

|

ОСЛ

|

-ОСЛ

|

СР

|

-СР

|

СЛ

|

-СР

|

СР

|

ОСЛ

|

-

|

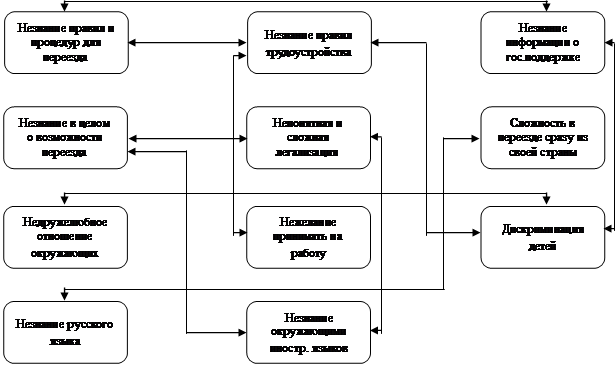

Для управления миграционными потоками важны лишь сильные и очень сильные связи. Фактор Х12 не имеет связей с другими факторами, поэтому исключается из когнитивной карты. На основе полученных данных можно выстроить нечеткую когнитивную карту использования миграционного ресурса в освоении и развитии территорий (рисунок 1).

Рисунок 1 - Нечеткая когнитивная карта взаимосвязей факторов

Источник: составлено авторами

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что наиболее важное значение имеют информационные барьеры, они оказывают сильное влияния на формирование остальных барьеров. Особо высокие оценки были даны факторам «Незнание информации о мерах государственной поддержки и льготах», «Незнание правил и процедур для переезда» и «Нежелание работодателей нанимать на работу». Несмотря на задачи программы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, направленные на упрощение и ускорение государственных сервисов, исследование показало, что для мигрантов информационные пробелы все еще являются крайне значимыми.

Вероятно, хорошим решением вопроса могли бы стать «пакетные» предложения, представляющие собой готовые решения по переезду и содержащие все сопутствующие меры государственной поддержки и льготы, вероятно с гарантированным трудоустройством или облегченной схемой ведения собственного бизнеса.

Накладывая полученные результаты на CJM мигранта, исследованный Н.М. Эль-Сибаи [20], получается, что информация должна доводиться до адресата (или, как минимум, дублироваться) еще на этапе, когда мигрант только задумывается о переезде или еще раньше, так как интересные предложения могут катализировать решение. Отсюда получается, что информация должна быть проста, понятна и доступна для потенциальных мигрантов, которые еще находятся в своей стране. Для этого необходима реклама сервисов, предоставляющих такую информацию, а также ее доступность на различных языках.

Одновременно, представленная на рисунке 1 когнитивная карта на самом деле не дает четкого понимания, какие рычаги необходимо задействовать для увеличения или снижения миграционных потоков, но показывает связь между факторами, являющимися барьерами для переезда мигрантов на осваиваемую или развиваемую территорию. По сути, это – первый шаг в понимании субъективной оценки мигрантами идеи переезда и страхов, с эти связанных. Дальнейшие исследования должны быть направлены на структурно-целевой и сценарный анализ модели. При этом существенным недостатком когнитивных карт является отсутствие возможности моделирования временных рядов, что также сужает маневренность модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование помогло определить связи между факторами, способствующими или препятствующими миграции, направленной на освоение и развитие территорий. Результаты потенциально могут быть использованы в разработке механизмов воздействия на необходимые рычаги для использования миграционного ресурса в проектировании освоения и развития территорий.

Особенностью исследования является то, что в карте учитывались лишь качественные факторы, отображающие субъективную оценку мигрантами своего видения ситуации, в то время как возможности карты позволяют комбинировать количественную и качественные оценки. Проблема состоит в крайней скудности и косвенности статистики по освоению территорий, что не позволяет с высокой долей достоверности включать ее даже в нечеткую модель. Опираться же на иностранный опыт в данном случае бессмысленно, так как природа и структура российских миграционных потоков сильно отличается от аналогов из Китая и других стран.

Таким образом, необходимы исследования, направленные на разработку методик поддержки сбора исходной информации, а также статистических наблюдений.

References:

Belay O.S. (2012). Kompleksnoe razvitie i osvoenie territorii kak sostavlyayushchaya innovatsionnogo razvitiya strany i regionov [Innovative development, integrated development of the territory, the problems and prospects of low-rise construction, housing affordability, housing construction]. News of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. (4(22)). 416-423. (in Russian).

Borisov V.V., Kruglov V.V., Fedulov A.S. (2012). Nechetkie modeli i seti [Fuzzy models and networks] M.: Goryachaya liniya – Telekom. (in Russian).

Bragina N.Yu. (2020). Nekotorye predposylki perspektivnogo razvitiya goroda Dushanbe v usloviyakh osvoeniya sklonovyh territoriy [Some background of the prospective development of the city of Dushanbe in the conditions of development of slope territories]. Politekhnicheskiy vestnik. Seriya: inzhenernye issledovaniya. (3(51)). 119-122. (in Russian).

Chadovich A.A. (2014). Printsipy ustoychivogo razvitiya territoriy v protsesse povtornogo osvoeniya territoriy promyshlennyh predpriyatiy goroda [The principles of sustainable development of territories in the process of re-development of the territories of industrial enterprises of the city] Science, Education, and Experimental Design. 167-168. (in Russian).

El-Sibai N.M. (2021). Obespechenie sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii v sfere migratsii [Ensuring socio-economic security of the Russian Federation in the field of migration] Nizhny Novgorod. (in Russian).

Kalabin G.V. (2015). Kompleksnoe razvitie territoriy osvoeniya nedr - realnyy mekhanizm poetapnogo perekhoda k ekologo-ekonomicheskoy modeli razvitiya obshchestva [Integrated development of mineral mining and processing regions-real mechanism of stagewise transition to ecological–and-economic model of social modernization]. Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznyh iskopaemyh. (2). 188-195. (in Russian).

Kuzmin A.A. (2013). Opyt institutsionalnogo analiza pereselencheskogo osvoeniya novyh territoriy (na primere zemledelcheskogo osvoeniya Sibiri) [The Experience of Institutional Analysis of the Resettlement Development of New Territories (on the Example of the Agricultural Development of Siberia)] Moscow: Direkt-Media. (in Russian).

Melnichenko N.A. (2022). Perspektivy razvitiya kompleksnogo osvoeniya territoriy v Rossii [Prospects for the development of integrated development of territories in Russia]. Innovatsii. Nauka. Obrazovanie. (51). 1637-1642. (in Russian).

Ognev I.A. (2015). Sovremennaya politika kompleksnogo osvoeniya i razvitiya prioritetnyh territoriy Rossiyskoy Federatsii [Modern policy of integrated development and development of priority territories of the Russian Federation] Society, Science, Innovations 2015. 2091-2093. (in Russian).

Papageorgiou E.I. Fuzzy cognitive maps for applied sciences and engineeringSpringer-Verlag Berlin Heidelberg. Retrieved April 02, 2023, from https://drive.google.com/file/d/1QNU4i54cRs4k_RJw3TGWqzX5Oj-OTWHl/view

Plisetskiy E.L., Shedko Yu.N. (2019). Otechestvennyy i zarubezhnyy opyt prostranstvennogo razvitiya territoriy novogo osvoeniya [Domestic and foreign experience of spatial development of territories of new development] Russia's Spatial Development Potential: Unlearned Lessons and Future Challenges. 315-320. (in Russian).

Podgorskaya S.V., Podvesovskiy A.G., Isaev R.A., Antonova N.I. (2019). Postroenie nechetkikh kognitivnyh modeley sotsialno-ekonomicheskikh sistem na primere modeli upravleniya kompleksnym razvitiem selskikh territoriy [Fuzzy cognitive models for socio-economic systems as applied to a management model for integrated development of rural areas]. Business informatics. 13 (3). 7-19. (in Russian). doi: 10.17323/1998-0663.2019.3.7.19.

Popova Yu.V. (2017). Otechestvennyy opyt v razvitii kompleksnogo osvoeniya gorodskikh territoriy [Domestic experience in the development of integrated development of urban areas] Innovative development of construction and architecture: a look into the future. 18-20. (in Russian).

Semenova O.S. (2010). Analiz zarubezhnogo opyta upravleniya sotsialno-ekonomicheskim razvitiem regiona na primere shirokomasshtabnogo osvoeniya zapadnyh territoriy Kitaya [Analysis of foreign experience in managing the socio-economic development of the region on the example of large-scale development of the western territories of China]. Problemy sovremennoy ekonomiki (Novosibirsk). (1-1). 252-257. (in Russian).

Senina O.A. (2012). Povyshenie effektivnosti kompleksnogo osvoeniya territoriy v tselyakh razvitiya zhilishchnogo stroitelstva v megapolise [Improving the efficiency of integrated development of territories for the development of residential construction in the metropolis] Saint Petersburg. (in Russian).

Shaposhnikov A.V. (2008). Osvoenie trudnodostupnyh i udalennyh territoriy: politiko-komparativnyy analiz zarubezhnogo opyta [Development of hard-to-reach and remote territories: a political and comparative analysis of foreign experience] Moscow: Sotsialno-politicheskaya mysl. (in Russian).

Verovskaya T.A. (2020). Klassifikatsiya kompleksnogo osvoeniya i razvitiya territoriy [Classification of integrated development and redevelopment of areas]. Sovremennoe obschestvo i pravo. (1(44)). 82-89. (in Russian).

Vorobeva O.D., Topilin A.V., Khrolenko T.S. (2021). Vosproizvodstvo trudovyh resursov i migratsionnaya politika [Reproduction of labor resources and the migration policy]. Migratsionnoe pravo. (2). 21-25. (in Russian). doi: 10.18572/2071-1182-2021-2-21-25.

Yaralov I.M., Semochkin V.N. (2021). Opyt osvoeniya neispolzuemyh territoriy v Rossii i za rubezhom [Experience in developing unused territories in Russia and abroad]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnyh nauk i tekhnologiy Integral. (2-2). (in Russian).

Страница обновлена: 05.07.2025 в 13:38:10

Russia

Russia