Industrial revolutions and the “productivity puzzle” in the standpoint of the new institutional economic theory

Dubovik M.V.1![]() , Dmitriev S.G.2

, Dmitriev S.G.2![]()

1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Russia

2 Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Download PDF | Downloads: 31

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 4 (April 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53760167

Abstract:

The authors examine the dynamics of gross domestic product per capita and total factor productivity in historical terms and conclude that the claims about the “second”, the “third” and the “fourth” industrial revolutions and about the so-called “technological modes” are groundless and represent ideological phenomena rather than scientific one. The article argues that the British Industrial Revolution is a unique phenomenon, characterized by the ontological transformation of human-nature relations. The authors provide their own explanation of the “productivity puzzle” from the perspective of new institutional economic theory as well as neo-Schumpeterian economic theory.

This explanation is as follows. On the one hand, technological platforms and other meso-institutions lead to a hyper-concentration of market power by corporations. On the other hand, they increase socio-economic and biological inequalities and contribute to a decline in total factor productivity.

Keywords: industrial revolution, productivity puzzle, meso-institutions, new institutional economic theory

JEL-classification: B52, O33, O47

Введение

Развитие экономической истории невозможно отделить от экономической теории. Тем не менее, в отдельных аспектах можно констатировать существенное расхождение этих взаимосвязанных научных дисциплин. Одним из таких расхождений является проблема идентификации промышленных революций и так называемый «парадокс производительности». Названное расхождение стало особенно заметным в последнее время вследствие исследования, разработки и практического применения искусственного интеллекта.

Уже стало общим местом утверждение о положительном влиянии искусственного интеллекта на все сферы жизни, включая ускорение экономического роста; исключением является разве что угроза роста числа безработных. С внедрением искусственного интеллекта некоторыми исследователями и публичными персонами связывается переход к «четвертой промышленной революции». Одним из наиболее активных пропагандистов названной промышленной революции является президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб, посвятивший этому свою известную книгу соответствующего названия. [8] Это не может не вызывать определенного удивления, поскольку среди добросовестных ученых нет по-прежнему консенсуса по поводу причин первой промышленной революции [1, 6]. Одновременно возникают вопросы: на чем основаны доводы сторонников всех остальных промышленных революций, число и периодизация которых (революций) отличаются от одного исследователя к другому? Например, отечественный экономист Сергей Глазьев выделяет не четыре, а шесть «технологических укладов» [4], причины и периодизация которых столь же призрачны, как и четыре промышленные революции Клауса Шваба. Спектр высказываемых на этот счет мнений слишком широк, а их доказательная основа слишком слаба, чтобы такие мнения можно было принимать всерьез. Это, однако, не мешает строить смелые прогнозы о скором достижении так называемой «технологической сингулярности» [13].

Таким образом, налицо противоречие между имеющимися данными о динамике ключевых показателей мирового развития и утверждениями о наличии в них радикальных перемен (революций). Мы считаем, что с полным основанием можно заявлять только об одной промышленной революции, Британской, которая действительно привела к сущностной трансформации воздействия человека на окружающий мир. Отказ от неосновательного использования терминов «промышленная революция» позволит избежать излишнего технооптимизма и, оставаясь в рамках строгого научного дискурса, сосредоточить усилия научного сообщества на понимании причин и последствий происходящих на наших глазах изменений.

Мы использовали анализ, синтез, абстрагирование в качестве общенаучных методов, исторический, статистико-экономический, монографический, абстрактно-логический методы исследования.

Проблема идентификации промышленных революций

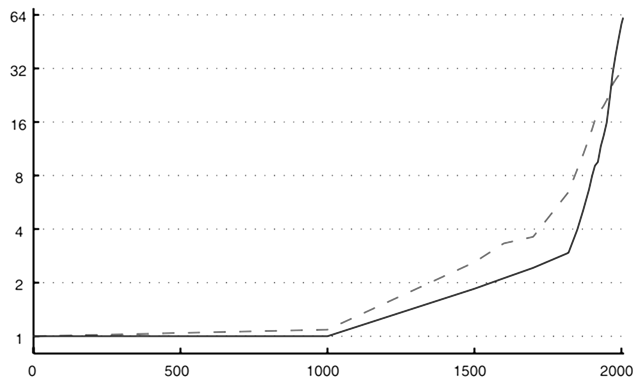

Если оставить в стороне арифметические подсчеты о числе промышленных революций / технологических укладов, а обратиться к известным данным и их визуализации, например, одному из самых известных графиков в экономической истории, так называемой «хоккейной клюшке», отражающем рост валового внутреннего продукта на душу населения за двухтысячелетний период человеческой истории, то несложно заметить, что «изгиб клюшки» приходится именно на период Британской промышленной революции – рис. 1:

Рис. 1 – Динамика мирового ВВП на душу населения и численность населения с 1 по 2000 гг.

Подготовлено авторами. Источник: [19, p. 233]

Примечание к рисунку:

- пунктир – численность населения, чел., логарифмическая шкала;

- сплошная линия – ВВП на душу населения, долл. США, логарифмическая шкала, в США и 12 западноевропейских странах.

Оба ряда нормализованы: 1 г. н.э. = 1,0.

Данные в цитированной статье Джонса и Ромера заканчиваются в 2000 г., однако обращение к более поздним имеющимся данным (см., напр., [17]) также не подтверждает гипотезу на наличии радикальных перемен в динамике анализируемых показателей в XXI веке, т.е. в период «четвертой промышленной революции».

Несложно заметить, что период первой промышленной революции является единственной точкой радикального изменения графика. Ни вторая, ни другие гипотетические промышленные революции не находят своего отражения на названном графике.

Мы полагаем, что Британская промышленная революция стала поворотным моментом в истории человечества, который изменил отношение людей к природе. Промышленная революция ознаменовалась переходом от ручного труда к машинному и массовому производству, что привело к экспоненциальному экономическому росту и социальным изменениям.

Одним из глубоких философских и онтологических смыслов британской промышленной революции стал переход от пассивных и гармоничных (если позволительно употребить это слово) отношений между человеком и природой к отношениям эксплуатации и доминирования; Дж. Смит не случайно предлагает отказаться от использования эвфемизма «изменение климата», а называть вещи своими именами, «капиталистическим разрушением природы» [23, p. 10]. Промышленная революция ознаменовала начало массового потребления, развития и эксплуатации природных ресурсов как средства индустриализации, что привело к истощению природных ресурсов и деградации окружающей среды.

Кроме того, промышленная революция заложила основу для глубоких антропологических изменений, поскольку она привела к возникновению современного капиталистического общества, которое повлияло на социальные отношения, поведение людей и идеологию. Капиталистическая идеология ставила во главу угла эффективность, производительность и создание богатства, что привело к культуре материализма и потребительства, которая подчеркивала индивидуализм и дух соперничества, вытесняя традиционные ценности и социальные структуры.

Таким образом можно констатировать, что Британская промышленная революция представляет собой важный поворотный момент в истории человечества, ознаменовавший изменение отношений между людьми и природой, что привело к глубоким социальным и антропологическим изменениям, которые продолжают формировать наш мир и сегодня. Никакие иные «революции» не вносили столь радикальных трансформаций во взаимодействия человечества и окружающей среды, а являлись продолжением и развитием основ, заложенных Британской промышленно революцией. Вследствие этого мы не наблюдаем «изгибов клюшки» аналогичных тому, что описан выше.

Концепция (по нашему мнению, скорее утверждение, а не концепция) «второй промышленной революции», продолжавшейся, предположительно, со второй половины XIX до начала XX века, появилась около 1915-го года, в широкий обиход вошла только в семидесятых годах двадцатого. Чаще всего ее возникновение связывают с электрификацией и распространением двигателей внутреннего сгорания. В начале текущего XXI века появилась концепция «третьей промышленной революции»; обычно ее связывают с широкой компьютеризацией в семидесятых года XX века. Именно это понимание использует Клаус Шваб, хотя существует мнение, что кроме компьютеризации в признаки третьей промышленной революции следует включить всю совокупность возникших в названный период времени инновационных технологий, в том числе внедрение водородной энергетики и так называемый «энергетический переход».

Наконец, в том, что касается определения причин и признаков «четвертой промышленной революции», то Шваб относит к ним все ту же компьютеризацию, точнее, цифровизацию, а также набор разрозненных технологий, например, «Интернет вещей», 3D-печать, нанотехнологии, роботизацию и т.д. Отличие от «третьей промышленной революции» состоит лишь в экспоненциальной скорости внедрения названных технологий и высокой степени их взаимопроникновения. Однако ускорение внедрения и революция, все же, разные феномены.

«Парадокс производительности»

Еще одним подтверждением высказанного нами тезиса об отсутствии доказательств о существовании каких-либо промышленных революций помимо Британской является анализ динамики производительности, в частности такого показателя, как ‘total factor productivity’, полная факторная производительность.

Принимая во внимание определенную условность, присущую подсчету валового внутреннего продукта, о котором мы написали выше, а также известную критику применения этого показателя, воспользуемся другим – показателем полной факторной производительности.

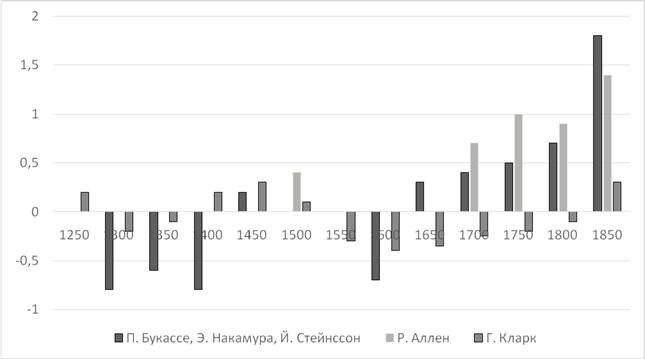

График на рисунке 2 показывает, что резкое повышение полной факторной производительности в Англии также наблюдается в аналогичный период, соответствующий примерным временным рамкам Британской промышленной революции.

Рис. 2 – Динамика общей факторной производительности (TFP) в Англии с 1250 по 1850 гг., логарифмическая шкала. Подготовлено авторами.

Источник: [11, p. 2]

Примечание к рисунку:

Динамика общей факторной производительности приведена по данным П. Букассе, Э. Накамуры, Й. Стейнссона [11], Р. Аллена [1], Г. Кларка [14].

Ряд производительности Букассе и др. нормализован до нуля в 1250 году. Ряды Р. Аллена и Г. Кларка нормализованы, чтобы соответствовать базовому ряду П. Букассе и др. в 1300 г.

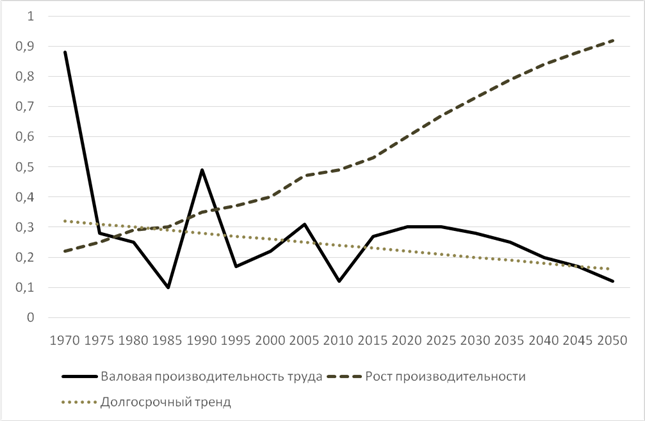

Если обратиться к динамике производительности в следующий временно́й период, с которым Шваб и его единомышленники связывают наступление «второй» и «третьей» промышленных революций, то мы не наблюдаем аналогичного роста производительности; напротив, можно диагностировать понижающий тренд в полной факторной производительности (рис. 3):

Рис. 3 – Изменение производительности в мире в период с 1970 по 2050 гг.

Подготовлено авторами. Источник: [22, p. 68]

Примечание к рисунку:

Производительность труда (включая валовую) = ВВП (долл. США), деленный на количество людей в возрасте 15-65 лет.

Шкала: валовая производительность труда (0-20000 долларов США на человека в год); рост производительности и долгосрочный тренд (0-7% в год).

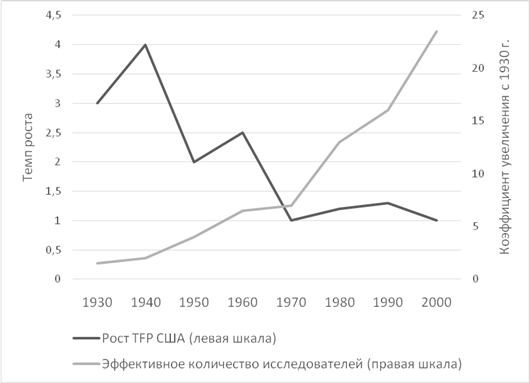

Со времен Йозефа Шумпетера экономический рост принято связывать с инновациями, т.е. с внедрением повышающих эффективность технологий, а также с научным прогрессом и коммерциализацией нововведений. Однако если сравнить количество исследователей с полной факторной производительностью (рис. 4) либо провести аналогичное сравнение производительности исследований с числом исследователей (рис. 5), то мы увидим снижение эффективности осуществляемых научных исследований и разработок:

Рис. 4 – Сравнение полной факторной производительности в США с числом исследователей. Подготовлено авторами. Источник: [10, p. 1111]

Рис. 5 – Сравнение производительности исследований с числом исследователей в США с 1930 по 2000 гг. Подготовлено авторами. Источник: [10, p. 1111]

К сожалению, мы не располагаем данными, аналогичными тем, что приведены на рис. 4-5, за более поздний период, т.е. после 2000 года. Это относится к одному из ограничений нашего исследования. Высказывать предположения о том, какова динамика производительности исследований в XXI веке, мы воздержимся, ограничившись выводом о снижении производительности изысканий в обозначенный период, с 1930 по 2000 гг., в течение которого предположительно произошла «третья промышленная революция».

Причины снижения полной факторной производительности

Что можно привести в качестве объяснения наблюдаемого снижения общей продуктивности несмотря на рост числа занятых в сфере R & D? В современной экономической теории этот феномен получил название «парадокс производительности» (‘productivity puzzle’). Одним из объяснений является то, что несмотря на распространение инноваций в настоящее время отсутствует достаточное количество повышающих производительность технологий. Это явным образом противоречит упомянутым утверждениям президента Всемирного экономического форума. Еще одним объяснение состоит в том, что для роста полной факторной производительности необходимы значительные объемы инвестиций, которые, однако, сдерживаются постоянно возрастающим уровнем общей неопределенности, а также астрономическими размерами государственного и корпоративного долга.

Вследствие этого неудивительным представляется прогноз Римского клуба о резком падении промышленного производства после 2025 года [16]. Заметим, что развитие искусственного интеллекта, в том числе появление «больших речевых моделей» (‘large language models’), например, ChatGPT, позволило технооптимистам заявить о грядущем росте производительности [12, pp. 23-57]. Так, например, в Goldman Sachs уверены, что внедрение генеративного искусственного интеллекта вызовет бум производительности, добавив к 2030 г. 7% к росту мирового ВВП [24]. В то же время, обозначенные перемены приведут к потере работы у 300 млн. (по разным оценкам) экономически активного населения, а также усилят биологические различия между людьми, увеличивая и без того высокий уровень неравенства [2].

Еще одним фактором, снижающим производительность в современных условиях, является рост рыночной власти корпораций, который приводит к усилению монополизации экономики, гиперконцентрации денежных потоков, диспропорциям в региональном развитии и росту неравенства. По данным Росстата за 2021 год в Москве аккумулировано около 32% прибыли отечественных предприятий [7, с. 337-338]. 95,15% активов всего банковского сектора России сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Именно наличие такой концентрации прибыли Д. Воллрат обоснованно считает внешним признаком роста рыночной власти [3, с. 22]. Говоря о влиянии роста рыночной власти на производительность, Воллрат осторожно замечает, что это воздействие является «неоднозначным» [3, с. 23, с. 154-168]. Однако мы полагаем, что пространственная и экономическая сверхконцентрация приводят в итоге приводят к снижению производительности.

Перераспределение ресурсов, включая человеческие, приводящее к консервации неравенства и диспропорций в развитии на мезоуровне, объяснимо в рамках теории «уплотнительных колец» (‘O-ring theory’) М. Кремера [20]: высококвалифицированные работники при возможности переезжают в столицу / крупные агломерации, оставшиеся в регионах вынуждены конкурировать за более низкую зарплату с подобными себе специалистами. В данном контексте столичные регионы можно назвать «экстрактивными институтами», взимающими «ренту человеческого капитала» из всех остальных регионов страны. В результате такой миграции производительность на региональном уровне снижается.

Дополнительное объяснение снижения производительности мы находим в понятии «мезоинститутов», теоретическое развитие которого прочно связано с именем Клода Менара. По его словам, «мезоинституты образуют промежуточное звено между уровнем, на котором определяются общие правила и права, а также условия их распределения, и уровнем организационных механизмов (рынки, фирмы, гибриды), посредством которых фактически осуществляются экономические трансакции» [21, p. 8]. В мезоинститутах «находят свое отражение сетевой и иерархический принципы описания мезоэкономических объектов: институты, с одной стороны, есть результат сетевых процессов самоорганизации, с другой – результат воздействия реформаторских стратегий сверху» [5, с. 31]

Формирование мезоинститутов связывается с переменами в мировой экономике, с ростом влияния олигополий и монополий, а также распространением сетевых структур, в том числе технологических платформ, взрывной рост которых происходит на наших глазах.

Располагая значительными человеческими, финансовыми и технологическими ресурсами, платформы инвестируют в сферу R & D такой объем средств, который не могут себе позволить большинство участников рынка (см. выше). Законодательство о защите результатов интеллектуальной собственности, например, патентное право, тем самым усиливает тенденцию к концентрации рыночного влияния и усилению неравенства. Отметим, что в рамках неошумпетерианской теории экономического роста слишком сильная патентная защита может являться тормозом технологических сдвигов и интенсивности НИОКР [18], и, следовательно, отрицательно сказывается на динамике общей производительности.

Аналогичный феномен мы обнаруживаем в истории средневековых гильдий, проанализированных в работе А. Грейфа и др. [15, pp. 9-13]. В статье утверждается, что пространственная конкуренция сыграла решающую роль в различиях между индустриализацией Англии и других европейских стран в XVIII и XIX веках. Авторы предлагают аналитическую схему, учитывающую взаимодействие между географией инноваций и институтами. Они утверждают, что институты власти и прав собственности стимулировали инновации в Англии и привели к концентрации инновационной деятельности в определенных географических районах. Это, в свою очередь, привело к усилению пространственной конкуренции, стимулируя дальнейший технологический прогресс и экономический рост. В противоположность этому, институты в других европейских странах были больше ориентированы на поддержание статус-кво, что привело к отсутствию значительных инноваций и замедлению экономического роста. В статье делается вывод, что понимание взаимосвязи между инновациями, институтами и географией необходимо для объяснения Великого расхождения между европейскими странами во время промышленной революции.

Грейф и его соавторы рассматривают торговые гильдии Средневековья и Нового времени в качестве институтов, препятствующих распространению инноваций и, в конечно счете, регионального экономического развития. Мы считаем, что современные технологические платформы оказывают аналогичное влияние.

Необходимо отметить, что темпы снижения производительности могут быть еще более впечатляющими вследствие промышленного аутсорсинга, т.е. переноса производств в страны второго и третьего мира. Расходы по таким производствам не попадают в статистику наиболее развитых стран, что, с одной стороны, позволяет искусственно завысить показатели производительности, а с другой – порождает лишенные смысла словосочетания вроде «постиндустриального общества», «экономики знаний» и др. [23, p. 64, 95]. Аутсорсинг производства также занижает число занятых в промышленности и, соответственно, увеличивает долю населения, занятого в сфере услуг, приводя к снижению темпов экономического роста вследствие так называемой «болезни издержек Баумоля» [9].

Наконец, «загадку продуктивности» можно объяснить экспоненциально возросшим уровнем сложности современной науки. Времена, когда научные прорывы совершались одиночками или небольшими исследовательскими группами, ушли в прошлое. Если посмотреть публикации, например, в журнале «Nature», то статьи с десятками авторов, работающими в различных отраслях науки, встречаются все чаще. Высокая стоимость оборудования, материалов и проч. для проведения прорывных исследователей побуждает ученых к коллаборации и формированию междисциплинарных научных коллективов.

Заключение

«Четвертая промышленная революция», равно как и две предыдущие, не привели к резкому росту производительности, как это произошло в результате Британской промышленной революции. Это свидетельствует как о бессмысленности использования соответствующих терминов, так и о том, что «загадка продуктивности» по-прежнему является одной из ключевых проблем современной экономической теории и практики. Применение до конца не продуманных концептов, таких как «четвертая промышленная революция», «постиндустриальное общество» (последнее словосочетание является стыдливым прикрытием неоколониальной системы) относится не столько к позитивной (в понимании Милтона Фридмана [25, pp. 70-71]) науке, сколько к ее нормативному изводу.

Таким образом, мы считаем, что концепция «четвертой промышленной революции» не имеет убедительной научной базы и является спекулятивным конструктом, критиковать либо поддерживать который возможно исключительно в рамках публицистики, а не строго научного дискурса.

Напротив, использование концептуального и понятийного аппарата новой институциональной экономической теории в целом и концепции «мезоинститутов» позволяет объяснять проблемы экономического роста, динамики производительности и инновационного развития.

References:

Mezoekonomika: elementy novoy paradigmy [Mesoeconomics: Elements of a New Paradigm] (2020). (in Russian).

Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik [Russian Statistical Yearbook] (2022). (in Russian).

Allen R. (2014). Britanskaya promyshlennaya revolyutsiya v globalnoy kartine mira [The British Industrial Revolution in the Global Picture of the World] (in Russian).

Balatskiy E. V. (2019). Globalnye vyzovy chetvertoy promyshlennoy revolyutsii [Global challenges of the fourth industrial revolution]. Terra Economicus. (17 (2)). 6-22. (in Russian). doi: 10.23683/2073-6606-2019-17-2-6-22.

Baumol W. J. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis American Economic Review. (57). 415-426.

Bloom N., Jones C.I., Reenen J.V., Webb. M. (2020). Are Ideas Getting Harder to Find American Economic Review. (110 (4)). 1104-1144. doi: 10.1257/aer.20180338.

Bouscasse P., Nakamura E., Steinsson J. (2021). When Did Growth Begin? New Estimates of Productivity Growth in England from 1250 to 1870

Brynjolfsson E., Rock E., Chad Syverson (2019). Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox. A Clash of Expectations and Statistics

Chance C. (2016). The Economic Singularity: Artificial intelligence and Fully Automated Luxury Capitalism. A Three Cs book

Clark G. (2007). A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World

Desmet K., Greif A., Parente S. (2017). Spatial Competition, Innovation and Institutions: The Industrial Revolution and the Great Divergence

Earth4All. (n.d.). The Urgent Need for Transformation. Earth4All. Retrieved March 27, 2023, from https://www.earth4all.life/

GDP per capita. (n.d.). Our World in Data. Retrieved March 30, 2023, from https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-maddison-2020?country=~OWID_WRL

Howitt P. Society for Economic DynamicsNewsletter-April-2002 (2015, May 8). Retrieved March 20, 2023, from https://www.economicdynamics.org/newsletter-april-2002

Jones C. I., Romer Paul M. (2010). The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital American Economic Journal: Macroeconomics. (2:1). 224-245.

Kremer M. (1993). The O-Ring Theory of Economic Development The Quarterly Journal of Economics. (108 (3)). 551-575. doi: 10.2307/2118400.

Menard C., Jimenez A., Tropp H. (2018). Addressing the Policy-implementation Gaps in Water Services: the Key Role of Meso-institutions Water International. (43(1)). 13-33.

Mokir D. (2017). Prosveshchennaya ekonomika. Velikobritaniya i promyshlennaya revolyutsiya 1700-1850 gg [The Enlightened Economy. Great Britain and the Industrial Revolution, 1700-1850] (in Russian).

Randers J. (2012). A Global Forecast for the Next Forty Years

Shvab K. (2016). Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The Fourth Industrial Revolution] (in Russian).

Smith J. (2016). Imperialism in the Twenty-first Century: Globalization, Super-exploitation, and Capitalism’s Final Crisis

Strauss D. Generative AI Set to Affect 300 mn Jobs across Major EconomiesFinancial Times (2023, March 27). Retrieved March 27, 2023, from https://www.ft.com/content/7dec4483-ad34-4007-bb3a-7ac925643999

Vollrat D. (2023). Zrelyy rost: pochemu ekonomicheskaya stagnatsiya yavlyaetsya priznakom uspekha [Mature Growth: Why Economic Stagnation is a Sign of Success] (in Russian).

Vroey M. De (2016). A history of Macroeconomics. From Keynes to Lucas and beyond

Страница обновлена: 30.05.2025 в 08:03:17

Russia

Russia