Import substitution dynamics in agriculture

Dudin M.N.1![]()

1 Институт управления и регионального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Russia

Download PDF | Downloads: 37 | Citations: 3

Journal paper

Economics and society: contemporary models of development (РИНЦ)

опубликовать статью

Volume 12, Number 3 (July-september 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49998675

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The author of the article considers and statistically analyzes some key indicators characterizing import substitution trends in agriculture. The findings suggest that import substitution programs in agriculture need to be improved, since neither the state program for the development of the industry nor the food embargo have been able to increase the availability of vital food products, primarily milk and dairy products, fruits and berries, fish, fish products and seafood, to the population of some groups.

Keywords: import substitution, agriculture, food security, food consumption, animal husbandry, crop production

Введение. За прошедшие 8–10 лет российское сельское хозяйство показало прогресс в области импортозамещения. С одной стороны, этому благоприятствовали внешнеполитические и внешнеэкономические условия, с другой стороны, это было обусловлено массированной государственной поддержкой не только сферы сельского хозяйства, но и агропромышленного сектора в целом. Так, например, в настоящее время в России реализуется Государственная программа по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [1], в которой помимо развития и совершенствования материального производства в сельскохозяйственной отрасли планируется реализация мер по цифровизации АПК, стимулированию роста сервисных сегментов национального продовольственного рынка, созданию собственных семенных фондов и генетических фондов сельскохозяйственных животных.

Безусловно, успехи импортозамещения в сельском хозяйстве, расширение на этом фоне товарного ассортимента продукции привели к тому, что российские граждане получили больше возможностей в удовлетворении своих потребностей в пище. Кроме этого, объективно повысился и уровень продовольственной безопасности российского государства [2–4] (Baskakov, 2021; Bizin, Mishina, 2021; Nasirov, Yusupov, 2021). Это следует признать долгосрочными положительными изменениями в развитии российской сельскохозяйственной отрасли и сферы агропромышленного производства [5–7] (Mingazov, 2020; Sodnomova, Rubtsova, 2020; Tresko, Savenkova, Skornyakov, 2020). В рамках данной статьи планируется исследовать тенденции и закономерности динамики импортозамещения в сфере сельского хозяйства за последние десять лет, а также выявить возможные проблемы, которые могут негативно повлиять на темпы обновления сельского хозяйства.

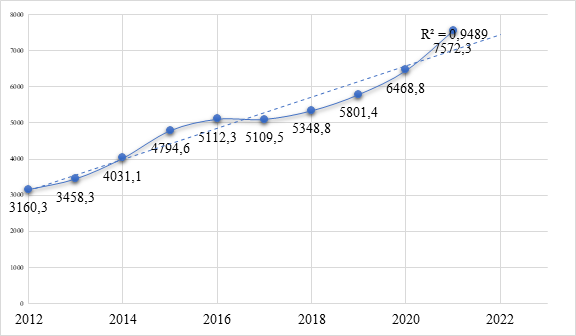

Результаты и обсуждение. C 2012 года, когда была инициирована Государственная программа по развитию сельского хозяйства, которая в том числе ориентирована на реализацию мер по импортозамещению в производстве пищевой продукции и соответствующего сырья, общий объем производства в стоимостном выражении увеличился в 2,4 раза (рис. 1).

Рисунок 1. Общая динамика производства продукции в сфере сельского хозяйства российской экономики, млрд руб.

Источник: [8].

Или в среднем в год это составляло 10,2% (с 2012 по 2021 год включительно), и в целом такой линейный повышательный тренд достоверно отражает динамику производства в российской сельскохозяйственной сфере.

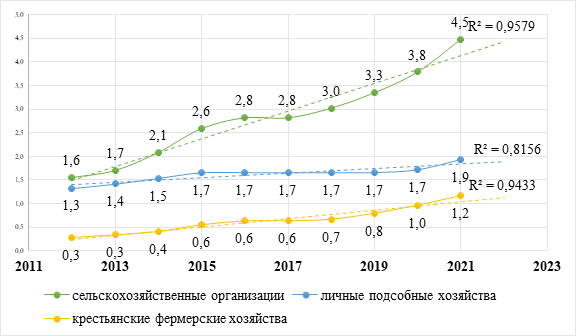

Если рассматривать динамику производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, то здесь можно отметить, что максимум был достигнут крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, где объемы производства увеличились в 4,1 раза (в 2021 году относительно 2012 года), в сельскохозяйственных организациях абсолютный рост в стоимостном выражении составил 2,9 раза, в личных подсобных хозяйствах граждан – всего 1,5 раза (данные рисунка 2).

Рисунок 2. Динамика производства продукции в сфере сельского хозяйства по категориям хозяйств, трлн руб.

Источник: [8].

Соответственно, за рассматриваемый период (с 2012 года по 2021 год включительно) относительная динамика роста объемов производства в стоимостном выражении была наиболее высокой в категории «крестьянские (фермерские) хозяйства» – в среднем 17,1% в год, менее высокой – в категории «сельскохозяйственные организации» – в среднем 12,5%, наименьшей – в категории «личные подсобные хозяйства» – в среднем 4,2% в год.

Следует отметить, что в целом такой динамический тренд соответствует закономерностям эволюционирования развивающихся экономик в развитые [9] (Kokhno, Enin, 2020), когда происходит отказ от личных подсобных хозяйств, которые по своей сущности являются некоммерческими и служат источником самообеспечения населения основными продуктами питания, а также наблюдается трансформация личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства. Последние, в свою очередь, коммерческие по определению и стремятся производить кастомизированные продукты питания [10] (Pyanikova, Brezhneva, Pikalova, Ovchinnikova, 2014), но не массово, а наоборот, в небольших объемах.

Кастомизация продовольственной продукции, с одной стороны, позволяет максимизировать добавленную стоимость за счет придания ей неких уникальных действительных или маркетинговых характеристик, в том числе за счет увеличения сервисной и технологической составляющей в цене товаров. Но с другой стороны, кастомизация может приводить к снижению интенсивности сельскохозяйственной деятельности, поскольку используется подход «органического сельского хозяйства», в том числе создающего «суперфуды», т.е. сельского хозяйства, использующего исключительно естественные удобрения (например, отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных) для производства несуществующей «экологически чистой продукции» [11] (Vartanova, 2019). Считается, что органическое сельское хозяйство, создающее «суперфуды», стимулирует здоровое питание, за которое потребители готовы платить выше в среднем на 70% [12] (Orlova, 2020). В действительности это лишь эффективный маркетинговый ход, который может иметь негативные экологические последствия [13, 14] (Nguyen, 2019; Arslan, 2021).

В свою очередь, сельскохозяйственные организации обеспечивают основной объем производства продовольственной продукции низких переделов, а также сырья, которое в последующем используется в агропромышленных предприятиях для производства продовольственной продукции высоких переделов, которая и обеспечивает основные потребности населения в продуктах питания.

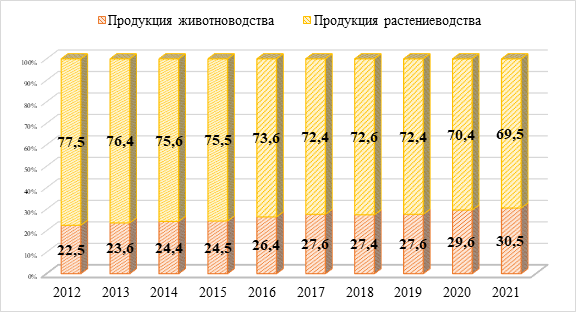

За рассматриваемый аналитический период российское сельское хозяйство демонстрирует тренд на изменение специализации. Так, если в 2012 году в стоимостном выражении около 53% от всего объема производства было продукцией животноводства, то уже в 2021 году ситуация обратная – почти 58% от всего объема производства является продукцией растениеводства (см. рис. 3).

Рисунок 3. Общая структура производства продукции в сфере сельского хозяйства, в % к суммарному объему в стоимостном выражении

Источник: [8].

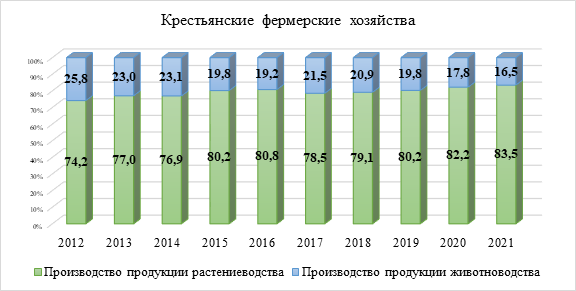

Вероятно, такой динамический тренд начал формироваться еще до 2012 года, поскольку и сельскохозяйственные организации, и тем более крестьянские (фермерские) хозяйства выбирают специализацию в сфере растениеводства (см. данные рис. 4). Это в целом с точки зрения экономики является рациональным – овощи, фрукты, бахчевые и корнеплоды должны составлять не менее 50–60% от рациона питания среднестатистического потребителя, на продукцию животноводства отводится не более 25–30% рациона [15].

Рисунок 4. Структура производства в сфере сельского хозяйства по категориям хозяйств, в % к стоимостному объему производства в категории

Источник: [8].

Следовательно, специализация российского сельского хозяйства на растениеводстве в определенной степени отвечает и требованиям поддержки здоровья населения. Имеется определенная структурная диспропорция в объемах производства продукции животноводства и растениеводства – личные подсобные хозяйства продолжают производить больше продукции животноводства, нежели продукции растениеводства.

Такая ситуация может быть следствием, во-первых, снижения экономической доступности продовольственной продукции, полученной от сельскохозяйственных животных. Иными словами, здесь имеет место замещение более дорогой рыночной продукции более дешевой продукцией собственного производства. Во-вторых, это может быть следствием «серой» предпринимательской деятельности, когда де-юре личные подсобные хозяйства не являются коммерческими, но де-факто используют кастомизацию («органическое сельское хозяйство», «суперфуды») для увеличения своих доходов. «Серое» предпринимательство в сельском хозяйстве создает не только дополнительные экологические риски, но и риски биологического заражения и распространения инфекционных болезней.

Тренд, характеризующий не стоимостно, но количественно (в натуральном выражении) объемы производства продукции растениеводства и животноводства, позволяет считать верными обе гипотезы (см. рис. 5). Кроме этого, следует выдвинуть и третью гипотезу – импортозамещение способствовало развитию в российском сельском хозяйстве новых рыночных отраслей и сегментов животноводческой деятельности. Соответственно, объемы производства продукции животноводства в натуральном выражении демонстрировали прирост в среднем на 3,4% в год, а объемы производства продукции растениеводства в натуральном выражении сокращались в среднем на 1,2% в год. Также увеличению объемов производства продукции животноводства в натуральном выражении способствовало введение продовольственного эмбарго в 2014 году [16–18] (Evtyukhin, 2018; Drobot, Vartanova, 2018), под которое попали многие мясомолочные продукты, ранее импортируемые из‑за рубежа.

Рисунок 5. Общая динамика производства продукции в сфере сельского хозяйства российской экономики, млн тонн в год

Источник: [8].

Это же в том числе способствовало тому, что около 30% от всего объема производства в сельском хозяйстве (в натуральном выражении) приходится на продукцию животноводства (см. рис. 6).

Рисунок 6. Структура производства продукции в сфере сельского хозяйства (в натуральном выражении), в % к суммарному тоннажу [8]

Но следует понимать, что реализация Государственной программы в сфере развития сельского хозяйства, введение продуктового эмбарго, в том числе для создания стимулов развития отдельных отраслей и рыночных сегментов на российском потребительском рынке, должны, кроме решения геополитических задач, решать и задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) при ООН, Российская Федерация имеет относительно высокий уровень продовольственной безопасности [19]. Вместе с тем потребление российскими гражданами различных групп продуктов питания нельзя признать сбалансированным (табл. 1).

Таблица 1

Данные о динамике и объеме потребления российскими гражданами некоторых групп продуктов питания

|

Группа продуктов

|

Фактический объем

потребления, кг в год

|

Рекомендуемый объем

потребления, кг в год

|

Отклонение от средней

рекомендуемой нормы, в %

|

Динамика за 10 лет,

в %

| |||

|

2011

|

2020

|

min

|

norm

|

2011

|

2020

| ||

|

Хлебобулочные изделия

|

119

|

116

|

95

|

105

|

19,0

|

16,0

|

-2,5

|

|

Картофель

|

96

|

86

|

95

|

100

|

-1,5

|

-11,8

|

-10,4

|

|

Овощи и бахчевые

|

102

|

107

|

120

|

140

|

-21,5

|

-17,7

|

4,9

|

|

Фрукты и ягоды

|

59

|

61

|

90

|

100

|

-37,9

|

-35,8

|

3,4

|

|

Мясо и мясопродукты

|

71

|

76

|

70

|

75

|

-2,1

|

4,8

|

7,0

|

|

Молоко и молочные

продукты

|

243

|

240

|

320

|

340

|

-26,4

|

-27,3

|

-1,2

|

|

Рыба и рыбопродукты

|

25

|

20

|

18

|

22

|

25,0

|

0,0

|

-20,0

|

|

Итого, суммарно

|

715

|

706

|

808

|

882

|

-15,4

|

-16,5

|

-1,3

|

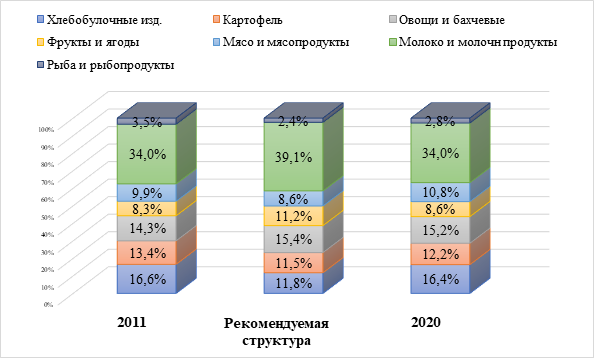

На момент написания статьи Росстат не опубликовал актуальные данные о потреблении продуктов питания за 2021 год, поэтому были использованы соседние годы для сохранения общего аналитического тренда. Итак, российские граждане за десять лет потребляли значительно выше рекомендуемой нормы хлебобулочные изделия (+19% и +16% в 2011 и в 2020 годах соответственно), а также в 2011 году – рыбу и рыбопродукты (морепродукты) – здесь уровень потребления выше на 25%, в 2020 году отклонений в потреблении по рыбе от средней рекомендуемой нормы не наблюдается.

По всем остальным группам продуктов российские потребители отклоняются от рекомендуемых норм в сторону меньшего потребления (см. также рис. 7). И в среднем в 2011 году российские граждане потребляли на 15,4% меньше установленных рекомендаций по рассматриваемым группам продуктов, а в 2020 году этот показатель увеличился еще на 1%, соответственно, динамика потребления этих жизненно важных продуктов питания за прошедшие десять лет минимальная, но отрицательная (-1,3%).

Рисунок 7. Потребление российскими гражданами некоторых групп продуктов питания

Источник: рассчитано на основе данных таблицы 1.

При этом, если рассматривать структурную сбалансированность питания российских граждан относительно рекомендуемых норм по указанным в таблице 1 группам продуктов, то можно отметить, что имеется избыточное (+5% и 2% сверх нормы соответственно) потребление хлебобулочных изделий и мяса, недостаточное потребление (-5% и -2,5% ниже нормы соответственно) молока и молочных продуктов, а также фруктов и ягод.

Заключение

Таким образом, подводя результаты анализа динамики импортозамещения в российском сельском хозяйстве, можно отметить следующее:

· во-первых, по части пунктов реализация программы импортозамещения может быть признана успешной – значительно увеличились объемы внутреннего производства продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении. Однако в натуральном выражении темпы роста объемов производства значительно меньше, вероятно, основной вклад в увеличение стоимости сельскохозяйственной продукции внесла продуктовая инфляция;

· во-вторых, продовольственное эмбарго объективно стимулировало создание новых производств в животноводческой сфере, что позволило заместить многие виды ранее импортируемой из‑за рубежа мясомолочной продукции, поэтому в натуральном выражении темпы роста объемов производства в сфере животноводства существенно выше, чем в сфере растениеводства;

· в-третьих, по тем пунктам программы импортозамещения в сельскохозяйственном секторе, которые предполагали рост продовольственной безопасности и увеличение доступности жизненно важных групп продуктов питания, некоторые цели не достигнуты. Российские граждане испытывают дефицит потребления практически по всем группам, за исключением хлебобулочных изделий.

Очевидно, что основное внимание в дальнейших мерах по импортозамещению в сельском хозяйстве необходимо направить на стимулирование внутреннего производства молочной продукции, фруктов и ягод, а также рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов.

References:

Arslan F. (2021). Optimization Technique Approach to Resolve Food Sustainability Problems 2021 International Conference on Computational Intelligence and Knowledge Economy (ICCIKE). IEEE. 25-30.

Baskakov S.M. (2021). Nauchnye podkhody k opredeleniyu prodovolstvennogo obespecheniya naseleniya v kontekste vliyayushchikh na nego faktorov [Scientific approaches to determining the food supply in the context of affecting factors]. Food policy and security. (4). 361-380. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.8.4.113718.

Bizin S.V., Mishina A.P. (2021). Prodovolstvennaya politika regiona i otsenka ee sostoyaniya (na primere Lipetskoy oblasti) [Regional food policy and assessment of its condition (on the example of the lipetsk region)]. Food policy and security. (4). 381-398. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.8.4.113703.

Drobot E.V., Vartanova M.L. (2018). Sravnitelnye rezultaty obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti stran Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza v usloviyakh importozameshcheniya [Comparative results of ensuring food security of the Eurasian Economic Union countries in terms of import substitution]. Journal of International Economic Affairs. (4). 629-638. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.4.39235.

Evtyukhin A.S. (2018). Mirovoy opyt realizatsii politiki importozameshcheniya kak faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [World experience in the implementation of import substitution policy as a factor of economic security]. Shadow Economy. (4). 151-159. (in Russian). doi: 10.18334/tek.2.4.40903.

Kokhno P., Enin Yu. (2020). O zakonomernostyakh razvitiya mirovoy ekonomiki [On the development patterns of the world economy]. Society and economics. (10). 5-36. (in Russian).

Mingazov M.V. (2020). Osobennosti protsessov importozameshcheniya v rossiyskoy ekonomike v usloviyakh ukhudsheniya mirovoy khozyaystvennoy konyunktury [Features of import substitution processes in the Russian economy in the conditions of deterioration of the global economic situation]. Journal of International Economic Affairs. (4). 1459-1468. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111183.

Nasirov A.D., Yusupov N.S. (2021). Prodovolstvennaya bezopasnost v regionalnom izmerenii [Food security in the regional dimension]. Ekonomika Tsentralnoy Azii. (4). 421-438. (in Russian). doi: 10.18334/asia.5.4.113789.

Nguyen H. V. (2019). Organic food purchases in an emerging market: The influence of consumers’ personal factors and green marketing practices of food stores International Journal of Environmental Research and Public Health. (6). 1037.

Orlova N.V. (2020). Innovatsionnoe razvitie agropromyshlennogo kompleksa v Rossii. Agriculture 4 [Innovative development of the agro-industrial complex in Russia. Agriculture 4] (in Russian).

Pyanikova E. A., Brezhneva V. M., Pikalova M. B., Ovchinnikova E. V. (2014). Massovaya kastomizatsiya prodovolstvennyh tovarov: vidy i perspektivy razvitiya [Mass customization of food products: types and prospects of development]. Tovaroved prodovolstvennyh tovarov. (4). 62-68. (in Russian).

Sodnomova S.K., Rubtsova N.V. (2020). Analiz realizatsii programmy importozameshcheniya v Rossiyskoy Federatsii [Analysis of the implementation of the import substitution program in the Russian Federation]. Journal of International Economic Affairs. (1). 187-200. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.1.100700.

Tresko I.A., Savenkova N.P., Skornyakov A.A. (2020). Ugrozy i riski dominirovaniya zarubezhnyh tekhnologiy v sistemakh upravleniya proizvodstvom: vozmozhnosti i podkhody importozameshcheniya [Threats and risks of foreign technologies' dominance in production management systems: import substitution opportunities and approaches]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 533-548. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.4.110866.

Vartanova M.L. (2019). Prodovolstvennaya bezopasnost zdorovya naseleniya: zakonodatelnye normy regulirovaniya proizvodstva organicheskoy produktsii [Food safety of public health: legislative regulations of organic production]. Food policy and security. (4). 195-202. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.6.4.41501.

Страница обновлена: 27.04.2025 в 20:09:57

Russia

Russia