An innovative approach to decision-making at the national economic level (on the example of agro-industrial production)

Denisov V.I.1, Tulupov A.S.2![]()

1 Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, Russia

2 Институт проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия, Russia

Download PDF | Downloads: 12

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 1 (January-March 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48140244

Abstract:

The directions of improving the decision-making process on social development based on the innovative design principles of complex socio-economic systems are shown.

The considered doctrine of choosing a management model is limited to the presentation of common features characteristic of most systemic entities: the economy, the social sphere, administrative regulation of scientific and educational activities, environmental protection, etc.

Given the extremely high management responsibility, it is necessary to use high-tech tools for analyzing the regulated system and calculating its parameters.

As an example, the possibilities of using a wide range of economic and mathematical methods in calculating the intensity of agro-industrial production development in the Russian Federation are given.

The main task at the same time is to achieve food security of the country.

The components of ensuring food security that have development goals are identified; and possible ways to achieve them are analyzed.

The material basis for the implementation of decisions should include the following components: use of innovations in production management with equipping it with modern information and analytical technologies, as well as the development of high-performance new production methods in agro- and zootechnics, seed production, breeding, design, manufacture and use of specialized equipment, fertilizers, environmentally friendly plant protection products.

Combining the process of cognition with methods of searching for the most effective directions of development based on innovative technologies and decision-making practices is important in the considered approach.

Keywords: innovative technologies, decision-making, food security

JEL-classification: Q13, Q17, Q18

Введение

Принятие решений о путях экономического развития требует использования новейших средств научного анализа и прогнозирования возможных направлений роста экономики, повышения качества жизни, особенно за счет обустройства социальной сферы, экологизации хозяйственной деятельности. Ответственная роль [1] в этом процессе должна быть отведена современным высокоэффективным средствам поиска и реализации мер позитивной социально-экономической направленности. Они дополняют известные инновационные программы освоения и совершенствования знаний при генерации инновационных идей, основанных на создании новых поисковых алгоритмов оптимизации решений, охватывающих наиболее важные сферы общественного развития.

Использование инновационных принципов анализа и принятия решений на общественном уровне не является действием, коренным образом отличающимся от широко освещаемых в научных публикациях практических методов использования инновационных подходов в развитии знаний, в их продвижении во все области общественного развития.

С равной степенью ответственности следует относиться к реализации креативных идей как в области просвещения и научных знаний, так и в сфере управления экономикой. Соответственно, высокими должны быть требования к выбору инструментария использования инновационных подходов в различных сферах общественного развития.

Начало инновационного процесса в выборе направлений развития

Примером инновационного подхода к решению общегосударственных задач в области материального производства может быть представление возможного курса аграрной политики, рассматриваемой в качестве внешнего регулятора развития сельскохозяйственного производства. Главной ее частью является создание гарантий продовольственной безопасности [2]. При этом началом процесса должен стать сравнительный научный анализ наиболее доступных по общественным усилениям (затратам ресурсов) вариантов достижения продовольственной безопасности, то есть реально достижимых результатов и их вероятностного оценивания по ряду итоговых показателей [1] (Denisov, 2021). Главное на этом этапе – четкое разграничение составляющих процесса – определение целей, разных направлений их достижения, объемов используемых ресурсов с учетом выбытия невосстанавливаемых природных ресурсов – земельных, водных; оценивание вероятности достижения целей. Сельское хозяйство – одна из отраслей, наиболее подверженных экономическим рискам. Для него особенно важно предусмотреть множество возможных вариантов развития с расчетом стохастических характеристик итогов, промежуточной динамики внутренних и внешних условий функционирования субъектов хозяйствования разного уровня и масштабов [2, 3] (Ksenofontov, Gromova, Polzikov, 2013; Borisov, Pochukaeva, Balagurova, Orlova, Pochukaev, 2018).

Включение названных задач в общий пространственно-временной график поиска решений на принципах использования высокотехнологичного инструментария для выбранного нами примера предусматривает в качестве начального этапа конкретизацию целей создания продовольственной безопасности (ЦПБ). Наиболее очевидные и значимые среди них следующие пять целей [4] (Denisov, 2019):

1. Обеспечение продовольствием страны в целом (среднемноголетний уровень) по физиологическим нормам питания. В настоящее время недостаточно мяса говядины, баранины (даже с учетом поставок из Беларуси, Казахстана), высоковитаминных продуктов растениеводства. Их нехватка по сравнению с рекомендуемой Минздравом нормой составляет в среднем за 2010–2019 гг. 17–20%. Поскольку речь идет об обеспеченности в целом по стране, следует в первую очередь решить задачу увеличения страховых запасов продуктов длительного хранения с учетом наметившихся в последние годы внешних глобальных рисков – негативных климатических изменений, усложнения условий внешнеторговых взаимодействий, касающихся в том числе торговли продуктами сельского хозяйства, удобрениями, техникой. Особенно опасны возможные потери в связи с общемировым процессом усиления пандемии, негативно отражающимся на экономике любой отрасли, и в том числе на экономике агропромышленного производства.

2. Обеспечение каждого региона достаточным объемом сельскохозяйственной продукции. Особенно важна организация производства и сбыта витаминсодержащих продуктов, не подлежащих дальним перевозкам. По расчетам, проведенным по данным Росстата, 63% общей территории РФ обеспечивается такой продукцией лишь на 27% за счет тепличных хозяйств. Таким образом, важен пространственный аспект решения проблемы.

3. Минимизация потерь от колебаний выпуска продукции по годам вследствие изменчивости погодных условий, динамики рынка, результатом которой является либо недостаточность продукта, либо затоваривание. Среднестатистическое отклонение урожая (в зерновом эквиваленте по сумме основных видов растениеводческих продуктов от среднего значения за период 1991–2019 гг. составило 16,5% (коэффициент Джини). Понятно, что не существует реально доступных возможностей регулирования климатических процессов. Речь может идти о разработке максимально эффективного алгоритма прогнозирования параметров процесса с последующей оптимизацией ресурсного обеспечения соответствующих видов строительства, страховых фондов.

4. Оптимизация цен продаж на внутреннем рынке, обеспечивающая паритет интересов производителя и потребителя. Мировой опыт изучения законов ценообразования подсказывает оправданность совмещения рыночного (естественного) регулирования цен с административными (незапретительными) мерами, стимулирующими равновыгодность рынка продовольствия для покупателя и продавца.

5. Повышение экономической эффективности внешнеторговых связей, одновременно обеспечивающее разнообразие и стабильность поступление продуктов на российский рынок. Данное направление является частью решения общей проблемы экономической безопасности и продовольственной независимости РФ, понимаемой как гарантия достаточных объемов, качества и разнообразия сельскохозяйственных продуктов на российском рынке при любых неблагоприятных событиях, связанных с изменениями внешних условий, межстрановых контрактов.

Этапы и средства достижения целей

в программе продовольственной безопасности

Названные цели (1–5), являющиеся желаемыми результатами достижения продовольственной безопасности, требуют создания обширной программы, предусматривающей разработку конкретных мер, осуществляемых как последовательно, так и единовременно с учетом наличия ресурсов для такого выполнения [5] (Budanov, Ustinov, 2015).

Общая схема реализации данной программы включает 4 основных этапа: I – выбор возможных и реально доступных по затратам средств достижения названных целей (1–5). Их перечень определяется логическим отбором известных из мировой и отечественной практики мер, достаточно надежных по обеспечиваемым результатам. Такой отбор основан на использовании эвристических методов решения экономических и социальных задач.

Этап II – разработка системы экономико-математических моделей, воссоздающих сложные взаимозависимости конечных результатов и ресурсной обеспеченности выполнения программы. Используются как известные модели – оптимизационные, статистические, описывающие социально-экономические процессы дискретного и непрерывного типов; имитационные, стохастические и т.д., так и новейшие разработки в области применения программно-информационных алгоритмов. Творческий характер подбора класса задач и их типов дает основание отнести разработки на данном этапе к высокотехнологичным процессам принятия решений.

III этап – содержательный анализ полученных модельных решений, в том числе прогнозируемых в ближней, среднесрочной и дальней перспективе социально-экономических результатов от реализации планируемых мероприятий на макро- и мезоуровнях развития. Требованием к выполнению на этапах I–III должен быть учет множества возможных вариантов модельных построений, чтобы после получения решений отобрать из них наиболее эффективные по результатам.

Этап IV – отбор версий развития из ряда полученных решений, обеспечивающих наиболее надежный и быстрый результат достижения целей (1–5) [6–8] (Komkov, 2017; Komkov, Selin, Tsukerman, Goryachevskaya, 2017; Koshovets, Frolov, 2016). В качестве примера далее рассмотрим некоторые возможные средства их достижения.

Так, наиболее известным и применяемым в большинстве стран средством обеспечения продуктами питания отечественного производства на уровне, достаточном по физиологическим нормам (цели 1–2), является государственная поддержка сельских товаропроизводителей. Численное решение этой задачи – определение объемов финансовой помощи. Организационным решением (а) [3] будет установление нормативного ряда стимулов, побуждающих хозяйства использовать средства поддержки для увеличения своего валового дохода и прибыли, а также с учетом интересов потребителей – максимизации поставок продукции при ограничении роста цен, экологизации производства. Эта же мера косвенно обеспечивает предпосылки и для достижения целей (3–5) [9] (Ksenofontov, Polzikov, Verbitskiy, Melnikova, 2017).

Решением задач (1–2) может стать также предоставление административной, консультационной и правовой помощи хозяйствам в рыночном приобретении и освоении новейших высокоэффективных технологий в земледелии и животноводстве, особенно при межстрановых контактах – (б). Достижению этих же целей будет способствовать развитие рынка труда в сельском хозяйстве, устраняющего диспропорции в обеспеченности работниками предприятий в разных регионах – (в). Цели достигаются решением задач оптимизации логистических схем производства и доставки продукции потребителю. Важен расчет наиболее экономичных и в то же время достаточных мощностей переработки и хранения нетранспортабельной продукции, а также определение требующихся страховых запасов – (г). Оптимизация цен продаж на внутреннем рынке (цель 4) достигается совмещением экономических и административных регуляторов ценовых уровней. К первым можно отнести названный уже и незадействованный пока практически, но весьма эффективный по ожидаемым результатам, принципы материального поощрения хозяйств, снижающих цены реализации и увеличивающих объемы производства путем оказания им дополнительной финансовой помощи из государственных и региональных фондов. Аналогичный принцип должен быть предусмотрен для перерабатывающих предприятий. Среди административных мер – известные ограничительные решения относительно цен продаж на необходимые продукты питания для розничной торговли и другие меры – (д).

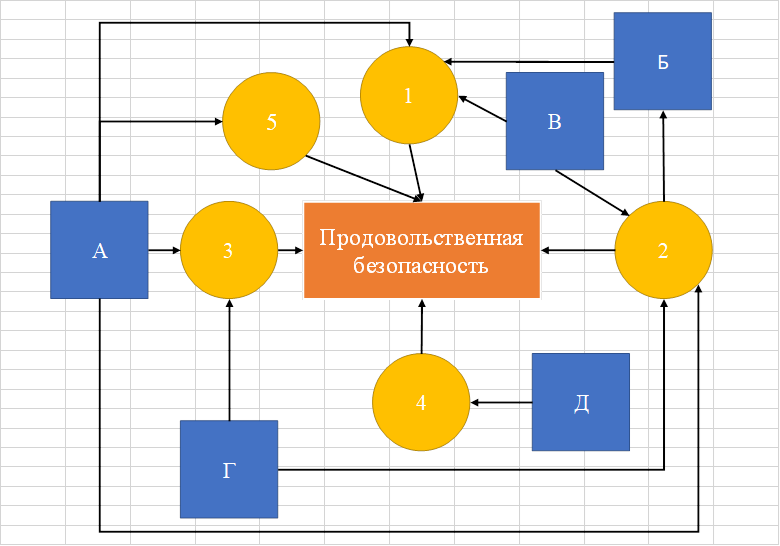

Рисунок 1. Цели (1–5) и средства их достижения (А-Д)

Источник: составлено авторами.

Повышение экономической эффективности внешнеторговых связей (экспорт, импорт продовольствия, средств производства для сельского хозяйства) – (цель 5) возможно с выбором таможенной политики и межстрановых договоренностей – (е). Здесь, как и для отбора средств достижения целей (1–4), требуется далее рассчитать масштабы мероприятий (затраты ресурсов, возможные экономические потери и выигрыши), их очередность [10–13] (Siptits, Romanenko, Evdokimova, 2019; Popov, Sergeeva, 2010; Tulupov, 2018; Tulupov, 2021). На рисунке 1 показаны цели выполнения общей программы продовольственной безопасности и средства их достижения в рамках этапа I–II. Сельское хозяйство, так же как и другие отрасли материального производства, нуждается в высокотехнологичных разработках и генерации инновационных идей. Например, к высокопродуктивным и в то же время имеющим большие сроки окупаемости (низкую рентабельность) технологиям в сельском хозяйстве относится селекция скота и растений. Научные разработки в этой области по технологической сложности и длительности по времени исполнения до получения результата сопоставимы с развитием высокотехнологичных видов деятельности [14] (Denisov, 2020). Но пока (в настоящее время) они требуют меньше затрат по сравнению, например, с развитием телекоммуникации и информационных технологий. Тем не менее выведение новых высокопродуктивных пород скота и сортов растений именно вследствие использования глубоких научных знаний и высокой сложности получения заданного результата следует относить к инновационным разработкам прикладного характера. Имеются в сельском хозяйстве и многие другие виды деятельности, которые могут успешно развиваться только в русле инновационной направленности.

Целью следующего этапа III является выбор принципов и методов измерения затрат и результатов в ходе выполнения программы, заданной на этапе II. К настоящему времени есть возможности использования как апробированных аналитико-вычислительных алгоритмов получения результатов, так и новейших математических моделей, описывающих параметры развития сложных социально-экономических процессов, экологизации хозяйственной деятельности и охраны среды [15–18] (Krylatyh, Belova, 2018; Denisov, Tulupov, 2021; Napreenko, 2010).

Не ставя задачу рекомендовать конкретные инструментарии в виде модельных построений, поисковых систем для получения численных значений искомых параметров системы, главными из которых в нашем примере являются общественные затраты на выполнение программы создания продовольственной безопасности и вероятностные показатели возникновения препятствий для ее реализации, отметим, что данные расчеты требуют от специалистов, принимающих решения, глубинных научных знаний и использования новейшей электронно-вычислительной техники. В качестве примера можно рассмотреть одну из возможных схем постановки задачи (табл. 1).

Таблица 1

Матрица имитационной модели программы продовольственной безопасности

|

Цели (результаты) выполнения программы ПБ

|

Способы выполнения

|

Народнохозяйственные затраты (млрд руб.)

|

Полнота достижения цели (%)

|

Вероятность полного достижения цели (%)

|

Продолжительность достижения цели (лет, месяцев)

|

Другие показатели

|

|

1)

|

α

|

|

|

|

|

|

|

β

|

|

|

|

|

| |

|

γ

|

|

|

|

|

| |

|

Другие способы

|

|

|

|

|

| |

|

2)

|

α

|

|

|

|

|

|

|

β

|

|

|

|

|

| |

|

γ

|

|

|

|

|

| |

|

Другие способы

|

|

|

|

|

| |

|

3)

|

|

|

|

|

|

|

|

4)

|

|

|

|

|

|

|

|

5)

|

|

|

|

|

|

|

Данная матрица представляет электронную версию принятия решений о выборе программы продовольственной безопасности. Особенностью таких матричных построений является множественность поставленных целей (1–5), обязательных при выполнении программы, учет народнохозяйственных затрат на их достижение при разных способах выполнения (α, β, γ, …), разных сроках получения результатов, их устойчивости и с учетом других возможных последствий. Принятие решений на основе анализа множества вероятностных параметров системы является творческим процессом на основе соизмерения положительных и отрицательных сторон будущих событий. Однако возможно усиление роли количественных оценок полезности принятия решений, когда устанавливаются экспертным путем ценовые значения результатов по их важности. Добавлением к такого рода решениям может быть поиск наиболее экономичного по общественным затратам пути достижения конечных целей. В этом случае критерий минимизации затрат является единственным условием выполнения программы. Также целостным решением может быть вариант с критерием минимизации продолжительности выполнения программы. В этом случае используется разновидность транспортной задачи оптимизации маршрутов, известная как сетевое планирование и управление. В ней применяются принципы блочного и параметрического программирования. Приведенные примеры использования аналитико-вычислительного инструментария в процессе принятия решений не являются единственными. При этом важно видеть, что данные методы опираются на применение высокотехнологичных средств достижения желаемого результата, что невозможно без использования высококвалифицированного труда, новейших средств телекоммуникаций, компьютерных технологий.

Заключение

В научных разработках, посвященных проблеме инновационного развития, чаще уделяется внимание двум известным аспектам их применения – фундаментальным научным исследованиям и прикладным направлениям, преследующим цель решить конкретные научно-технические задачи для различных сегментов реальной экономики. Совершенствование процесса принятия решений с использованием алгоритмов управления является особым разделом общего инновационного проекта. Специфика рассматриваемого процесса заключается в совмещении формальных методов поиска решений с логическими экспертными заключениями относительно путей развития системы, выбранной в качестве управляемого объекта. Немаловажно также, что поиск и принятие решений осуществляется с учетом прогнозируемых вероятностных условий и результатов развития.

В рассмотренном примере помимо учета названных мер достижения продовольственной безопасности и укрепления аграрной экономики следует обратить внимание на возможность активизации позитивной динамики общего развития народного хозяйства вследствие косвенного влияния на него курса рациональной аграрной политики, если таковая будет проводиться. К таким попутно решаемым задачам в стране относятся: частичная диверсификация экономики за счет усиления сельского хозяйства (следовательно, можно ожидать ослабления зависимости экономики от экспорта углеродосодержащего сырья, и соответственно, это позволит избежать однобокого ее развития); замедление инфляции на потребительском рынке за счет снижения цен на продовольствие; дополнительные поступления налогов в региональные и федеральный бюджеты от роста сельскохозяйственного производства.

Конечные результаты будут являться следствием роста производства агропромышленного комплекса и его экономической эффективности. Данный процесс невозможен без взаимодействия производства с получением новейших знаний в области использования высокопроизводительных технологий. При этом наряду с практикой совершенствования образовательного процесса, которому уделяется большое внимание в современных исследованиях инновационных направлений развития, осуществляется развитие и расширение всей накопленной базы знаний в рассматриваемой области.

[1] Ответственность обусловлена: а) высокими рисками принятия решений в условиях усиливающейся нестабильности внешних условий (пандемии, торговые войны, ухудшение климата; б) масштабом решаемых задач народнохозяйственной значимости.

[2] Выбор этой задачи в качестве примера решения задач народнохозяйственного уровня определен высокой значимостью аграрной отрасли в качестве жизнеобеспечивающего и ничем незаменяемого вида деятельности.

[3] Дальнейшие способы достижения целей, используемые средства, мероприятия, направления аграрной политики, исполнение решений так же условно обозначим: (б), (в), (г), …

References:

Novaya teoriya ekonomicheskikh sistem i ee prilozheniya [A new theory of economic systems and its applications]. (2010). Journal of Economic Theory. (3). 41-58. (in Russian).

Borisov V.N., Pochukaeva O.V., Balagurova E.A., Orlova T.G., Pochukaev K.G. (2018). Realizatsiya protsedur kolichestvennogo otsenivaniya vliyaniya innovatsionno-tekhnologicheskogo faktora na effekty v realnom sektore ekonomik regionov [The influence of the innovation-technological factor on effects in the real sector regions: realization of procedures for quantitative assessment] Scientific Works of the Institute of National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. 383-399. (in Russian).

Budanov I.A., Ustinov V.S. (2015). Innovatsionno-investitsionnye protsessy razvitiya metallurgicheskogo proizvodstva v Rossii [Innovation and investment processes of development of metallurgical production in Russia] (in Russian).

Denisov V. (2021). New and inherited features of agricultural production in Russia IV International Scientific «Competitiveness and the development of socio-economic system’s». 187-195.

Denisov V.I. (2019). Uskorenie razvitiya agrarnogo sektora ekonomiki Rossii na osnove povysheniya effektivnosti gosudarstvennoy podderzhki selskikh tovaroproizvoditeley [Acceleration of the development of agriculture in the Russian economy by increasing the efficiency of the state support of rural commodity producers]. Problems of forecasting. (1). 95-105. (in Russian).

Denisov V.I. (2020). Kontseptualnyy vzglyad na podderzhku innovatsionnoy ekonomiki agrarnogo khozyaystva v Rossii [A conceptual view on the support of the innovative economy of agriculture in Russia]. Upravlenie naukoy: teoriya i praktika. (2(3)). 102-112. (in Russian).

Denisov V.I., Tulupov A.S. (2021). Ekonomicheskaya i sotsialnaya napravlennost vozmozhnogo sovershenstvovaniya agrarnoy politiki v Rossii [Economic and social justification of possible improvement of agrarian policy in Russia]. Food policy and security. (3). 229-248. (in Russian).

Komkov N.I. (2017). Nauchno-tekhnologicheskoe razvitie: ogranicheniya i vozmozhnosti [Scientific and technological development: limitations and opportunities]. Problems of forecasting. (5). 11-21. (in Russian).

Komkov N.I., Selin V.S., Tsukerman V.A., Goryachevskaya E.S. (2017). Problemy i perspektivy innovatsionnogo razvitiya promyshlennogo kompleksa Rossiyskoy Arktiki [Problems and perspectives of innovative development of the industrial system in Russian Arctic regions]. Problems of forecasting. (1). 41-49. (in Russian).

Koshovets O.B., Frolov I.E. (2016). Ob izmenenii prioritetov i mekhanizmov innovatsionnogo razvitiya v tekhnologicheskikh perspektivakh v RF [On changing priorities and mechanisms of innovative development in technological prospects in the Russian Federation] (in Russian).

Krylatyh E.N., Belova T.N. (2018). Eksport rossiyskogo zerna v kontekste formirovaniya regionalnyy ekonomicheskoy politiki [Russian grain exports in the context of regional economic policy]. Economy of the region. (14 (3)). 778-790. (in Russian).

Ksenofontov M.Yu., Gromova N.A., Polzikov D.A. (2013). Potentsial rosta agrarnogo sektora ekonomiki i osobennosti dolgosrochnoy politiki razvitiya selskogo khozyaystva [The growth potential of the agricultural sector of the economy and the features of the long-term policy of agricultural development] (in Russian).

Ksenofontov M.Yu., Polzikov D.A., Verbitskiy Yu.S., Melnikova Ya.S. (2017). K otsenke potentsiala narashchivaniya agrarnogo proizvodstva i vozmozhnyh sdvigov v ego strukture [On the assessment of the potential expansion of agricultural production and its structural shifts]. Problems of forecasting. (6). 69-89. (in Russian).

Napreenko V.G. (2010). Planirovanie i upravlenie slozhnymi nauchnymi i opytno-konstruktorskimi rabotami v usloviyakh nepolnoty i netochnosti dannyh [Planning and management of complex scientific and development work in conditions of incompleteness and inaccuracy of data]. Planning and managing of sophisticated research and development works in incomplete and inaccuracy data surroundings. (9). 203-2112. (in Russian).

Popov S.V., Sergeeva V.V. (2010). Trendovye prognozirovanie i nauchno-tekhnologicheskiy forsayt – ot konkurentsii k sintezu [Trend forecasting and scientific and technological foresight - from competition to synthesis]. Almanakh Nauka + Innovatsii + Obrazovanie. Rossiyskoy NII, Ekonomiki, politiki i prava v nauchno-tekhnicheskoy sfere. (9). 170-178. (in Russian).

Siptits S.O. Romanenko I.A., Evdokimova N.E. (2019). Stsenarnye prognozy vliyaniya razvitiya integratsionnyh protsessov na produktovye rynki Evraziyskogo Ekonomicheskogo soyuza [Scenario forecasts for the impact of integration processes on food markets of the Eurasian Economic Union]. Problems of forecasting. (1). 142-153. (in Russian).

Tulupov A.S. (2018). Osobennosti otsenki ekologo-ekonomicheskoy effektivnosti investitsionnyh proektov v APK [Article features of the assessment of environmental and economic efficiency of investment projects in agriculture]. Economics and socium: contemporary models of development. (4(22)). 31-40. (in Russian).

Tulupov A.S. (2021). Otsenka riska zagryazneniya okruzhayushchey sredy: obzor i sistematizatsiya metodologicheskikh podkhodov i metodicheskogo obespecheniya [Environmental pollution risk assessment: review and systematization of methodological approaches and methodological support]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ekonomika. (6). 3-27. (in Russian). doi: 10.38050/01300105202161.

Страница обновлена: 02.04.2025 в 05:47:58

Russia

Russia