Factors of ensuring the economic security of high-tech and knowledge-intensive enterprises in the subjects of the Russian Federation

Golubev S.S.1, Chebotarev V.S.1

1 Нижегородская академия МВД РФ, Russia

Download PDF | Downloads: 25 | Citations: 4

Journal paper

High-tech Enterprises Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 2, Number 3 (July-september 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46642689

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

An important factor in the successful operation of knowledge-intensive and high-tech enterprises is their economic security. In order to ensure economic security, these enterprises need to spend more on innovations and new technologies. Active innovative activity in the future allows science-intensive and high-tech enterprises to achieve the best results, which certainly increases their economic security. An analysis of the factors of ensuring the economic security of enterprises in the regional context is presented. At the same time, the successes and shortcomings of regional high-tech enterprises in ensuring their own economic security through the development of innovative activities are shown.

Keywords: economic security, innovative activity, high-tech and knowledge-intensive industrial enterprises

Введение

Высокотехнологичные и наукоемкие предприятия России занимают особое место в системе обеспечения региональной экономической безопасности. По методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к высокотехнологичным секторам относятся производства, где отношение затрат на НИОКР к объему выпуска превышает 3,5% [1].В аспекте обеспечения экономической безопасности можно согласиться со следующим определением высоких технологий, актуальным для сегодняшней России:

• технологии, основанные на новых научно-технических междисциплинарных знаниях, полученных или освоенных в результате проведения отечественных фундаментальных и поисковых научных исследований и являющихся основой для выпуска высокотехнологичной продукции на производствах, посредством государственно-частного партнерства и институциональных развивающих моделей государственного управления, аккумулирующих в современных рыночных условиях прибавочную стоимость высокотехнологичной продукции непосредственно в стране, не идущих вразрез с существующими морально-нравственными традициями и служащих развитию России и ее народу [2, 3] (Zvyagin, 2020).

Структурно-функциональный подход к трактовке наукоемкости и высокотехнологичности и особенности структуры экономики России, сложившейся к настоящему времени, позволяют отнести к высокотехнологичным и наукоемким предприятия следующих отраслей промышленности: авиационной, ракетно-космической, промышленности вооружений боеприпасов и средств химии, а также судостроение, радиопромышленность и промышленность средств связи.

Высокотехнологичный комплекс включает отрасли пятого и зарождающегося шестого уклада и сопровождается внедрением «высоких технологий».

В настоящее время отсутствует терминологическое единство к определению научной категории «наукоемкость». Разность трактовок варьируется исходя из предметной области и целей исследования. Наукоемкость является мерой единения НИОКР и производства каких-либо объектов или процессов. Наиболее часто она применяется для оценки отраслей, производственных или продуктовых характеристик или технологий. Неопределенность и терминологическая запутанность данной категории вызывает потребность ее переосмысления.

Наукоемкость определяется емкостью (вместительностью) НИОКР какого-либо объекта или процесса. Целью данной характеристики является получение новых знаний об их действительности. Также наукоемкость является оценочным средством систематизации знаний о возможности внедрения новых продуктов и технологий, потенциалов их коммерциализации.

Результативность науки в мире определяется характеристиками научно-технического потенциала, которые включают в себя инфраструктурный потенциал, совокупность кадровых, финансовых, материально-технических, и иных ресурсов, которые требуются для осуществления научной и научно-технической деятельности [4] (Asadova, 2017).

Согласно Стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года, к основным вызовам и угрозам экономической безопасности, кроме прочих, относится стремление зарубежных государств использовать свои преимущества в уровне развития высоких технологий для торможения перехода других стран на инновационные модели развития экономики [1].

Эффективная инновационная деятельность высокотехнологичных и наукоемких предприятий позволяет улучшить финансово-экономические, научно-технические и организационно-правовые показатели отечественных предприятий, что в итоге ведет к повышению уровня экономической безопасности.

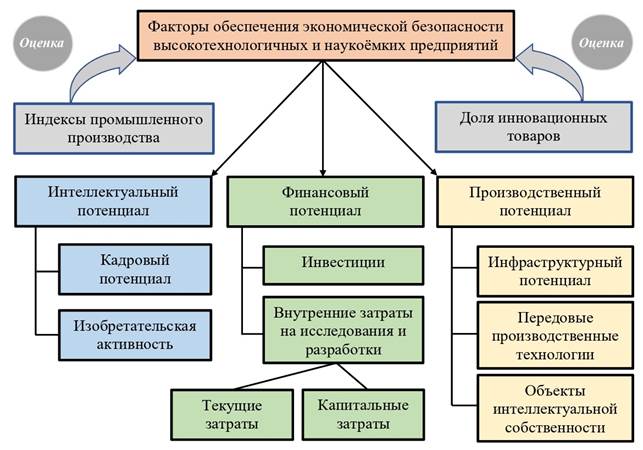

На рисунке 1 представлены основные факторы, которые влияют на обеспечение экономической безопасности высокотехнологичных и наукоемких предприятий.

Рисунок 1. Факторы экономической безопасности высокотехнологичных и наукоемких промышленных предприятий

Источник: составлено авторами.

Далее будет рассмотрен отдельно каждый блок рисунка 1. И прежде всего следует обратить внимание на основные показатели мониторинга состояния высокотехнологичных производств, среди которых выделяем макроэкономические показатели развития промышленности – индексы промышленного производства.

Индекс промышленного производства

Промышленность занимает важное место в экономике Российской Федерации. В ней формируется до 36,5% валовой добавленной стоимости, а за счет обрабатывающих производств – 18%. Среди федеральных округов наибольший удельный вес промышленности в валовой добавленной стоимости в 2018 году имели Уральский (60,8%) и Сибирский (46,8%) федеральные округа.

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Российской Федерации составил 72 781,5 млрд рублей.

В структуре промышленности наибольший удельный вес отгруженной продукции (64,9%) приходится на обрабатывающие производства.

Индексы промышленного производства по состоянию на 2019 год представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что, например, максимальный рост промышленного производства отмечался в Центральном федеральном округе (108%) и Дальневосточном федеральном округе (106,8%).

Таблица 1

Индексы промышленного производства в январе – декабре 2019 года,

в % к соответствующему периоду предыдущего года

|

Территория

|

Объем

промышленного производства, млрд рублей |

Индекс

промышленного производства |

в том числе:

| |||

|

добыча полезных ископаемых

|

обрабатывающие

производства |

обеспечение эл. энергией

|

водоснабжение; водоотведение

| |||

|

Российская Федерация

|

72781,5

|

102,3

|

102,5

|

102,6

|

100,0

|

94,8

|

|

Центральный федеральный округ

|

20690,1

|

108,0

|

99,3

|

109,5

|

101,0

|

103,7

|

|

Северо-Западный федеральный округ

|

8187,5

|

104,0

|

101,1

|

105,8

|

98,6

|

103,9

|

|

Южный федеральный округ

|

4023,5

|

103,8

|

102,0

|

104,9

|

103,5

|

97,9

|

|

Северо-Кавказский федеральный округ

|

632,3

|

101,0

|

103,6

|

103,6

|

96,6

|

98,0

|

|

Приволжский федеральный округ

|

13576,2

|

102,6

|

101,8

|

103,7

|

97,4

|

101,4

|

|

Уральский федеральный округ

|

13358,2

|

104,6

|

104,8

|

104,8

|

103,8

|

102,1

|

|

Сибирский федеральный округ

|

8414,6

|

101,9

|

99,1

|

104,5

|

100,3

|

99,2

|

|

Дальневосточный федеральный округ

|

3899,0

|

106,8

|

106,8

|

110,0

|

101,0

|

105,0

|

Доля инновационных товаров

Еще одним показательным значением для оценки состояния высокотехнологичных и наукоемких предприятий субъектов Федерации является их основной показатель инновационности – это доля отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг предприятий региона.

В 2019 году предприятиями и организациями в Российской Федерации было отгружено инновационных товаров, работ, услуг на 4 863 381,9 млн рублей. Среди федеральных округов наибольший удельный вес в отгрузке инновационной продукции в 2019 году был у Приволжского (35,3%) и Центрального федеральных округов (29,3%) (табл. 3), что может говорить о более высокой их региональной экономической безопасности.

Таблица 2

Отгружено инновационных товаров, работ и услуг собственными силами в 2019 году

(млн рублей) [10] (Bazhenov, 2020)

|

Территория

|

Отгружено инновационных товаров,

млн рублей

|

Доля в РФ,

% |

Удельный вес инновационных

товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных, %

| |

|

всех

организаций |

организаций

промышленного производства | |||

|

Российская Федерация

|

4863381,9

|

100,0

|

5,3

|

6,1

|

|

Центральный

федеральный округ |

1425670,3

|

29,3

|

5,0

|

5,4

|

|

Северо-Западный федеральный округ

|

591698,8

|

12,2

|

5,6

|

6,6

|

|

Южный

федеральный округ |

196630,6

|

4,0

|

2,7

|

4,4

|

|

Северо-Кавказский федеральный округ

|

44225,5

|

0,9

|

5,3

|

9,0

|

|

Приволжский

федеральный округ |

1716539,3

|

35,3

|

11,3

|

12,4

|

|

Уральский

федеральный округ |

501088,9

|

10,3

|

3,3

|

3,9

|

|

Сибирский

федеральный округ |

248562,0

|

5,1

|

2,6

|

2,5

|

|

Дальневосточный федеральный округ

|

138966,5

|

2,9

|

3,0

|

3,4

|

Среди обозначенных авторами трех групп факторов особенно стоит выделить интеллектуальный потенциал.

Кадровый потенциал

В настоящее время ключевым ресурсом высокотехнологичных и наукоемких промышленных предприятий являются его кадры [6] (Zvyagin, 2016). От квалификации и эффективности работы персонала предприятий во многом зависит результат деятельности предприятия [7] (Denisova, Kobenko, 2018).

Самый качественный интеллектуально-кадровый потенциал России всегда концентрировался в оборонно-промышленном комплексе России, который сегодня продолжает оставаться одной из наиболее высокотехнологичных и наукоемких отраслей отечественной промышленности [8] (Yakovlev, Chebotarev, Zvyagin, 2010). Вполне объясним также тот факт, что с точки зрения высокотехнологичных производств основной кадровый потенциал сконцентрирован в крупных урбанистических центрах [9] (Yakovlev, Zvyagin, Khrustalev, 2007).

Необходимо отметить, что вопросам обеспечения кадровой составляющей экономической безопасности высокотехнологичных предприятий посвящено немало исследований отечественных ученых и научных школ [10, 11] (Bazhenov, 2020; Zvyagin, 2020).

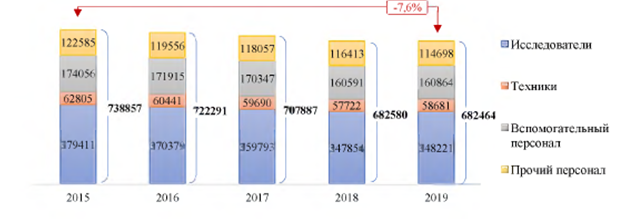

Численность работников, которые выполняют научные исследования в России, в настоящее время составляет 682,5 тыс. человек, их структура по годам отражена на рисунке 2.

Рисунок 2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в

Российской Федерации, человек

Источник: составлено авторами по [12].

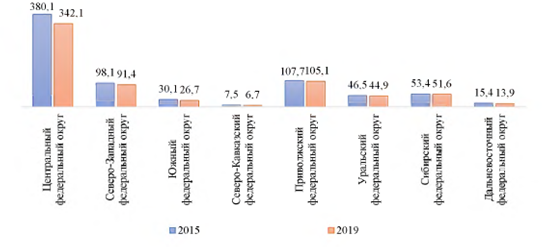

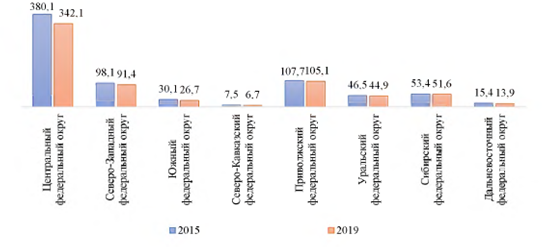

Из рисунка 2 видно, что в структуре занятых в научной сфере наибольшую долю составляют исследователи (51%) и вспомогательный персонал (23,6%). При этом на долю прочего персонала приходится 16,8%, доля техников невелика, она составляет всего 8,6%. Половина занятых научными исследованиями и разработками приходится на Центральный федеральный округ (рис. 3).

Рисунок 3. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,

по федеральным округам Российской Федерации, тыс. человек.

Источник: составлено авторами по [12].

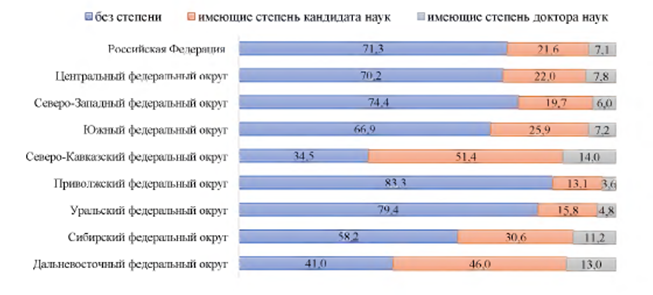

Численность исследователей в России

составляет 348,2 тыс. человек, из которых 28,7% имеют ученую степень

кандидата или доктора наук. Распределение исследователей в федеральных

округах по ученым степеням представлено на рисунке 4.

Численность исследователей в России

составляет 348,2 тыс. человек, из которых 28,7% имеют ученую степень

кандидата или доктора наук. Распределение исследователей в федеральных

округах по ученым степеням представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Распределение исследователей в федеральных округах

по ученым степеням, %

Источник: составлено авторами по [12].

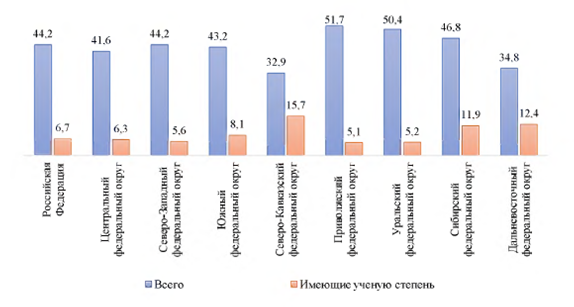

Максимальное количество исследователей в России занимается техническими науками (61,4%), а на естественные науки приходится всего 22,8% исследователей, причем средний возраст исследователей составляет 46 лет. Доля молодых исследователей (младше 39 лет) составляет 44,2% (рис. 5).

Рисунок 5. Доля молодых исследователей в России, %

Источник: составлено авторами по [12].

Доля исследователей младше 39 лет в Российской Федерации, имеющих ученую степень, в 2019 году составила 6,7% в общем числе исследователей страны. Более всего остепененных исследователей до 39 лет – в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – 15,7% и 12,4% соответственно. Менее всего – в Приволжском и Уральском федеральных округах – 5,1% и 5,2% соответственно.

Более всего исследователей с ученой степенью кандидата наук в 2019 году было в возрастной группе 35–39 лет – 14,5% в общей численности исследователей – кандидатов наук в целом по стране. Исследователей с докторской степенью было более всего в возрасте 70 лет и старше – 36,7% в общей численности исследователей, защитивших докторскую диссертацию.

Численность аспирантов в Российской Федерации в 2019 году составила 84,3 тыс. человек, из них 40,7% – аспиранты Центрального федерального округа. С защитой диссертации из аспирантуры было выпущено 1,6 тыс. человек, или 10,5% от общего числа выпущенных из аспирантуры в отчетном году. Наибольший процент защиты диссертаций – у выпускников аспирантуры в Сибирском федеральном округе (13,1%), наименьший – в Дальневосточном (5,6%) [13] (Rebrov, Agafonov, 2018).

Изобретательская активность

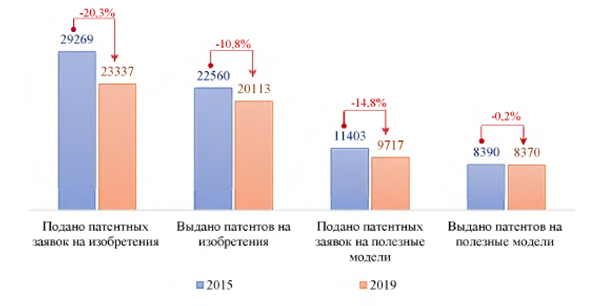

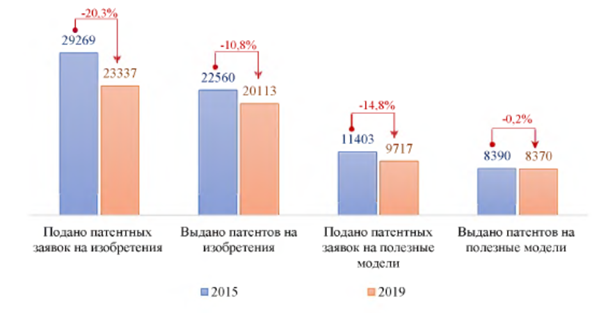

Коэффициент изобретательской активности в Российской Федерации в 2019 году составил 1,59 поданных патентных заявок на 10 тыс. человек населения. За 5 лет инновационная активность ученых снизилась на 20,4%.Динамика подачи патентных заявок по России представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Динамика подачи патентных заявок на объекты интеллектуальной

собственности в России

Источник: составлено авторами по [12].

Финансовые ресурсы оказывают наибольшее влияние на обеспечение экономической безопасности. Наличие финансовых ресурсов позволит предприятиям вести обычную деятельность при появлении негативных моментов. При этом свободные денежные средства можно эффективно использовать для снижения последствий возникающих рисковых ситуаций, что расширяет потенциальные возможности предприятия по выбору мер реагирования на различные рисковые ситуации.

Инвестиции

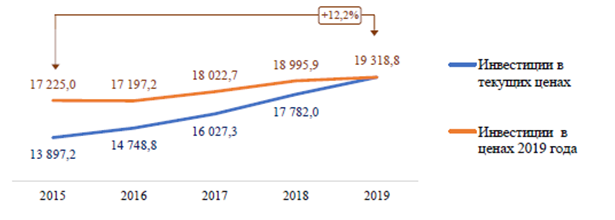

В 2019 году для развития экономики и социальной сферы Российской Федерации было привлечено 19 318,8 млрд рублей. При этом рост инвестиций в основной капитал по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах составил 101,7% (рис. 7).

Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал в России, млрд рублей

Источник: составлено авторами по [12].

Внутренние затраты на научные исследования и разработки

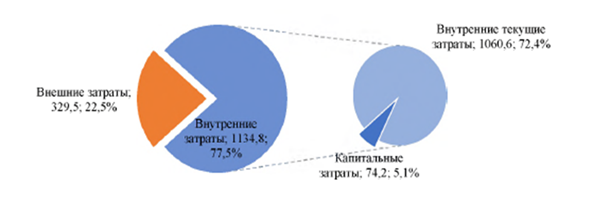

Внутренние затраты на исследования и разработки в России составляют порядка 1 134 786,7 млн рублей, причем 50,8% приходится на Центральный федеральный округ. Структура затрат отражена на рисунке 8.

Рисунок 8. Структура затрат на исследования и разработки в России

в 2019 году, %

Источник: составлено авторами по [12].

В России текущие затраты составляют 93,5%, а капитальные внутренние затраты составляют 6,5%. Доля внутренних затрат на исследования и разработки составляет 1,21% от валового регионального продукта.

Основная доля финансирования (29,1%) приходилась на научные исследования и разработки в области промышленного производства. Доля затрат на развитие науки составила всего 17,2% от общего объема внутренних затрат на исследования и разработки.

Внутренние текущие затраты

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки представлены в таблице 2. Они в России в 2019 году составили 1 060 589,7 млн рублей (93,5% от всех внутренних затрат). Максимальный удельный вес внутренних текущих затрат (72%) по областям науки в России приходился на технические науки, из которых 38,7% расходуется на оплату труда.Таблица 2

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки в 2019 году

(млн рублей)

|

Территория

|

Внутренние текущие затраты – всего

|

в том числе:

| |||||

|

фундаментальные

исследования |

прикладные

исследования |

разработки

| |||||

|

млн

рублей |

уд. вес в затратах всего, %

|

млн

рублей |

уд. вес в затратах всего, %

|

млн

рублей |

уд. вес в затратах всего, %

| ||

|

Российская

Федерация |

1060589,7

|

181371,9

|

17,1

|

213363,3

|

20,1

|

665854,6

|

62,8

|

|

Центральный федеральный округ

|

544779,2

|

96590,0

|

17,7

|

132110,1

|

24,3

|

316079,1

|

58,0

|

|

Северо-Западный федеральный округ

|

156665,7

|

21552,9

|

13,8

|

29368,6

|

18,7

|

105744,3

|

67,5

|

|

Южный

федеральный округ |

27085,7

|

5989,9

|

22,1

|

7802,0

|

28,8

|

13293,8

|

49,1

|

|

Северо-Кавказский федеральный округ

|

5218,2

|

2738,4

|

52,5

|

1735,5

|

33,3

|

744,3

|

14,2

|

|

Приволжский федеральный округ

|

165230,3

|

12905,7

|

7,8

|

22615,2

|

13,7

|

129709,3

|

78,5

|

|

Уральский федеральный округ

|

62094,0

|

5954,0

|

9,6

|

4166,5

|

6,7

|

51973,5

|

83,7

|

|

Сибирский федеральный округ

|

82103,8

|

23615,5

|

28,8

|

11437,2

|

13,9

|

47051,2

|

57,3

|

|

Дальневосточный федеральный округ

|

17412,7

|

12025,4

|

69,1

|

4128,3

|

23,7

|

1259,0

|

7,2

|

Источник: составлено авторами по [12].

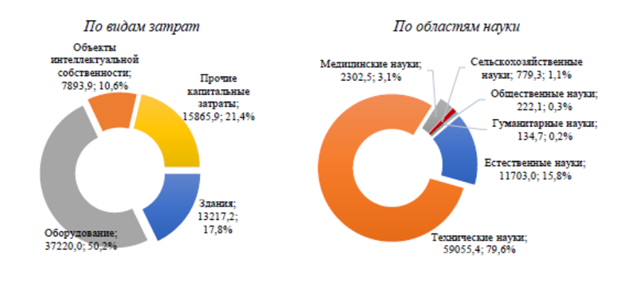

Капитальные затраты

Капитальные затраты на научные исследования и разработки определяют их уровень проведения, от которого существенным образом зависит экономическая безопасность предприятия. В России они в 2019 году составили 74 197 млн рублей (6,5% от всех внутренних затрат), что отражено на рисунке 9.

Рисунок 9. Капитальные затраты на научные исследования и разработки в Российской Федерации в 2019 году, млн рублей, %

Источник: составлено авторами по [12].

Важную роль играет производственный потенциал промышленных предприятий. Он характеризуется способностью наукоемкого и высокотехнологичного предприятия обновлять производственные фонды путем использования новых технологических и технических средств. Развитие этого потенциала происходит за счет формирования ресурсов, а также реализации стратегических целей предприятия. Основными составляющими производственного потенциала предприятия являются инфраструктурный и технологический потенциал и объекты интеллектуальной собственности.

Инфраструктурный потенциал

В 2019 году на территории России зарегистрирована 4 051 организация, которые выполняют научные исследования и разработки. Основная доля этих организаций сосредоточена в Центральном (1 456, или 36,2%) и Приволжском федеральных округах (690, или 17%) (рис. 10).

Рисунок 10. Динамика количества организаций, которые выполняли научные

исследования и разработки в России, шт.

Источник: [5] (Vagin, 2020).

Из рисунка видно, что инновационную деятельность в России осуществляют 9 839 организаций, причем одна треть из них – в Центральном федеральном округе.

Технологический потенциал

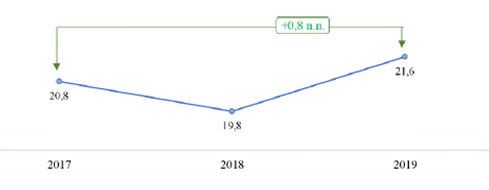

Технологическая оснащенность высокотехнологичных и наукоемких предприятий имеет существенное значение и является большим преимуществом предприятия на перспективу. Сегодня использование современных технологий определяет достижение положительных показателей деятельности промышленных предприятий, поэтому любому промышленному предприятию необходимо изучать возможности использования новых, в том числе информационных технологий, что, безусловно, положительно сказывается на обеспечении экономической безопасности [14] (Chebotarev, Grigorenko, 2017).На рисунке 11 представлен удельный вес организаций, которые осуществляют технологические инновации. В России их доля составляет 21,6% от всех организаций.

Рисунок 11. Удельный вес предприятий в России, которые осуществляют

технологические инновации, %

Источник: составлено авторами по [12].

Затраты на инновационную деятельность в России в 2019 году составили 1 954 133,3 млн рублей (рис. 12).

Рисунок 12. Затраты на технологические инновации, млрд рублей

Источник: составлено авторами по [12].

Удельный вес затрат на технологические инновации в России в 2019 году составил 2,1% и имеет тенденцию постоянного снижения по всем округам на 0,2–0,5% по сравнению с уровнем 2015 года кроме Северо-Западного округа, где он возрос с 1,5% до 1,8% на 0,3%.

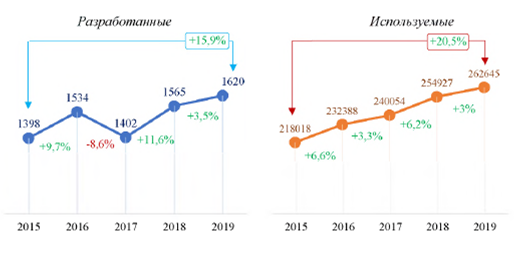

Передовые

производственные технологии высокотехнологичных предприятий, безусловно,

способствуют росту их экономической безопасности. Анализ показал, что разработано

передовых производственных технологий в 2019 году в целом по России

– 1 620, а используется 262 645 современных производственных

технологий (рис. 13). Рост этого показателя говорит о положительной

тенденции его влияния на экономическую безопасность

высокотехнологичных и наукоемких предприятий.

высокотехнологичных и наукоемких предприятий.

Рисунок 13. Современные производственные технологии в России, единиц

Источник: составлено авторами по [12].

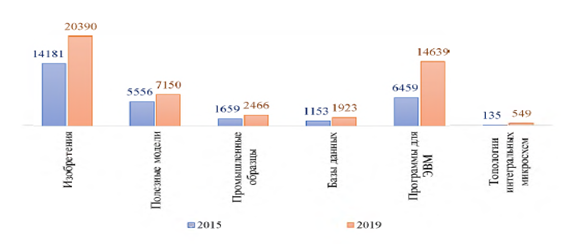

Использование объектов интеллектуальной собственности

Для повышения экономической безопасности предприятий важно, чтобы создавались и использовались на практике объекты интеллектуальной собственности. Согласно статье 1225 Гражданского кодекса, интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Использование объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации представлено на рисунке 14.

Рисунок 14. Объекты интеллектуальной собственности в России, единиц

Источник: составлено авторами по [12].

Положительная динамика создания и использования объектов интеллектуальной собственности по различным направлениям деятельности высокотехнологичных и наукоемких предприятий промышленности в настоящее время говорит о положительном влиянии этого фактора на их экономическую безопасность [15] (Mnogogreshnov, 2015).

Заключение

Таким образом, в качестве основного инструмента оценки эффективности обеспечения экономической безопасности высокотехнологичных и наукоемких предприятий выступает постоянный мониторинг факторов экономической безопасности. Он позволяет выявить наиболее важные аспекты, которым следует уделять особое внимание для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. С помощью постоянного мониторинга ситуаций возможно принимать превентивные меры и быть готовым к любым последствиям [16] (Turko, 2013). В целом можно сделать вывод о том, что обеспечение экономической безопасности высокотехнологичных и наукоемких предприятий является актуальным направлением деятельности менеджмента предприятий и отраслей.References:

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indicators] (2020). M.: Rosstat. (in Russian).

Asadova A.A. (2017). Kolichestvennye metody otsenki ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya [Mathematical methods of evaluation of company's economic security]. Heory and Practice of Service: Economy, Social Sphere, Technologies. (3(33)). 32-36. (in Russian).

Bazhenov S.I. (2020). Ekonomika znaniy kak institutsionalnaya osnova ekonomiki vysokotekhnologichnyh proizvodstv [Knowledge economy as an institutional basis for the economy of high-tech industries]. Economics. 1 (4). 173-182. (in Russian). doi: 10.18334/evp.1.4.111215 .

Chebotarev S.S., Grigorenko I.A. (2017). Importozameshchenie naukoemkoy produktsii kak faktor ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v sovremennyh usloviyakh [Import substitution of the knowledge-intensive production as a factor of economic security of Russia in modern conditions]. Na strazhe ekonomiki. (3(3)). 60-70. (in Russian).

Denisova O.K., Kobenko A.S. (2018). Pokazateli otsenki urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya [Indicators for assessing the level of economic security of an enterprise]. Vestnik universiteta Turan. (4(80)). 186-190. (in Russian).

Mnogogreshnov A.I. (2015). Vysokotekhnologichnyy produkt i vysokotekhnologichnoe proizvodstvo v praktike sovremennogo menedzhmenta [High-technology product and high-technology industries at the modern management practice]. Actual problems of aviation and cosmonautics. 2 (11). 715-717. (in Russian).

Rebrov S.D., Agafonov I.A. (2018). Vzaimosvyaz nauchno-tekhnicheskogo potentsiala i ekonomicheskoy bezopasnosti [The relationship between scientific and technical potential and economic security]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (7). 142-147. (in Russian).

Turko D.A. (2013). Analiz metodicheskikh podkhodov k formirovaniyu organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma prinyatiya resheniy v vysokotekhnologichnom proizvodstve [Analysis of methodological approaches to the formation of organizational and economic decision-making in high-technology manufacturing]. Sovremennaya nauka. (01-02). 32-38. (in Russian).

Vagin V.D. (2020). Ekonomicheskiy potentsial territorii Rossiyskoy Federatsii [Economic potential of the territory of the Russian Federation] Saint Petersburg: Intermediya. (in Russian).

Yakovlev E.N., Chebotarev S.S., Zvyagin A.A. (2010). Chelovecheskie resursy kak faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v sovremennyh usloviyakh: pravovaya reglamentatsiya, ekonomicheskaya kharakteristika [The human resources as a factor of providing economic security of Russia in the contemporary conditions: law regulation, economic characteristics]. Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. (1(12)). 243-247. (in Russian).

Yakovlev E.N., Zvyagin A.A., Khrustalev E.Yu. (2007). Mekhanizmy obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Moskvy [Mechanisms for ensuring Moscow's economic security]. National interests: priorities and security. 3 (10(19)). 25-33. (in Russian).

Zvyagin A.A. (2016). Osnovy sistemy gosudarstvennogo upravleniya vysshim menedzhmentom predpriyatiy, imeyushchikh strategicheskoe znachenie dlya bezopasnosti Rossii [Fundamentals of the system for government control over top executives of the enterprises of strategic importance to the security of Russia]. National interests: priorities and security. 12 (3(336)). 186-196. (in Russian).

Zvyagin A.A. (2020). O novom zhurnale «Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv» [About the new magazine "High-tech Enterprises economy"]. Economics. 1 (4). 9-12. (in Russian). doi: 10.18334/evp.1.1.110958 .

Zvyagin A.A. (2020). Proekty mezhdistsiplinarnoy nauchnoy shkoly «Promyshlennaya upravlencheskaya elita razvitiya» kak institutsionalnaya podosnova obespecheniya kadrovoy sostavlyayushchey ekonomicheskoy bezopasnosti promyshlennyh predpriyatiy s gosuchastiem [Projects of the interdisciplinary scientific school “Industrial management elite of development” as an institutional basis for ensuring the personnel component of the economic security of industrial enterprises with state participation]. Na strazhe ekonomiki. (4(15)). 33-37. (in Russian). doi: 10.36511/2588-0071-2020-4-33-37 .

Zvyagin A.A. (2020). Vysokie tekhnologii. Gosvmeshatelstvo VS Nevidimaya ruka rynka [High tech. State intervention vs Invisible hand of the market]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. 1 (4). 155-172. (in Russian). doi: 10.18334/evp.1.4.111147 .

Страница обновлена: 26.04.2025 в 10:57:45

Russia

Russia