Simulation in the university management system

Aushev R.O.1![]()

1 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Russia

Download PDF | Downloads: 18

Journal paper

Informatization in the Digital Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 2, Number 3 (July-september 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49265552

Abstract:

The article examines the educational process of a higher educational institution and its main elements. The expediency of using simulation of the main elements of the educational process is discussed. Conclusions about the possibility of using simulation modeling to improve the quality of the educational process are made.

Keywords: educational process, higher educational institution, vocational training, conceptual approach, educational process model, simulation

JEL-classification: I20, I29

Современный этап развития общества выдвигает новые требования к системе высшего образования со стороны усовершенствования учебного процесса. В то же время на сегодняшний день образовательные организации выступают равноправными участниками рыночных отношений, обладая необходимой свободой и возможностями самостоятельно принимать решения относительно приоритетов развития своей деятельности, целей, путей и средств их реализации [1, 2] (Aksenov, Klebanov, Goncharova, 2004; Shcherbakov, Klimenko, Samarskaya, 2017). Ввиду высокого уровня и ускорения научного и технического развития общества меняются требования к уровню подготовки, знаниям, навыкам, умениям и компетенциям современных специалистов.

Уровень общих и профессиональных компетенций выпускников образовательных организаций высшего профессионального образования обусловлен не только их личным потенциалом, но в значимой степени и качеством организации учебного процесса в образовательной организации. В связи с ростом требований к квалификации современных специалистов представляется, что выпускники каждого нового выпуска образовательной организации должны обладать более высоким уровнем профессиональной подготовки, чем их предшественники. При этом важно отметить, что степень развития компетенций обучающихся значимо обусловлена программой их подготовки.

Эффективное управление и рациональная организация процесса обучения выступают ключевыми задачами, решаемыми менеджментом современной образовательной организации [3, 4] (Feklistov, 2020; Kochelaba, 2020). При этом главной целью обучения в образовательной организации является приобретение обучающимися необходимых навыков, умений, знаний и компетенций, необходимых для их будущей профессиональной деятельности [5–7] (Burnasheva, 2020; Kachalova, Kolmogorova, Kolosovskaya, 2020; Mrachkovskiy, Telyatnikova, Shevchenko, 2019). Требования к знаниям, навыкам, умениям и компетенциям обучающихся находят свое отражение в учебных планах по каждой специальности, а также в учебных программах по изучаемым дисциплинам. Основная трудность рациональной организации процесса обучения в образовательной организации выражается в том, что уровень качества образовательных программ и учебных планов, оптимальности учебной нагрузки и планов занятий можно оценить только по итогам завершения каждого отдельного этапа обучения (например, семестра, года и т.д.). Учитывая сложность организации и осуществления реальных социальных экспериментов в образовательных системах, имитационное моделирование является привлекательным способом для решения задач повышения эффективности и оптимизации процесса обучения в образовательной организации. В этой связи целью исследования является обоснование возможности применения имитационного моделирования для исследования проблем оптимизации и повышения качества учебного процесса в образовательной организации высшего образования.

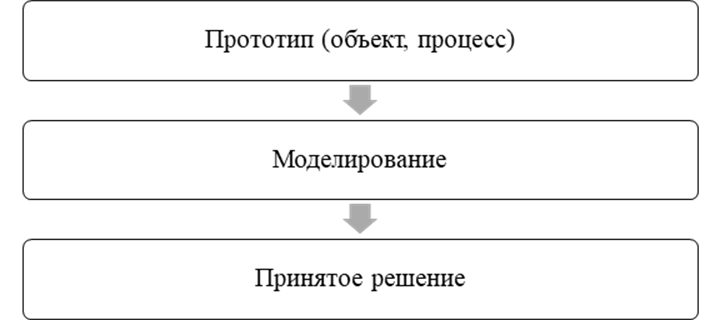

С ускорением процессов цифровизации современного общества актуализируется потребность в развитии теории педагогики и внесении существенных изменений в практику педагогической деятельности. В этой связи необходима разработка новых моделей и подходов к обучению, позволяющих удовлетворить потребности информационного общества и современной цифровой экономики в квалифицированных специалистах, способных успешно интегрироваться и реализовать себя в социуме. Необходимо отметить, что моделирование лежит в основе любой человеческой деятельности. В научной сфере моделирование играет центральную роль в изучении большинства материальных и нематериальных объектов. Так, построение релевантной абстрактной модели позволяет изучить реально существующий объект (процессы и явления), выявить и объяснить определенные закономерности и разработать прогнозы. В свою очередь, это позволяет принимать обоснованные решение по управлению теми или иными объектами, созданию новых объектов, внесению необходимых изменений (рис. 1).

Рисунок 1. Алгоритм моделирования

При осуществлении какой-либо деятельности необходимо, прежде всего, получить представление о ее начальном и конечном пункте, а также ее основных стадиях. Начальной точкой в процессе моделирования является прототип, то есть какое-либо реально существующее явление или процесс. Итогом моделирования является какое-либо суждение (вывод, решение и т.п.) относительно реального объекта. Большинство жизненных ситуаций требуют от человека тех или иных решений. Применительно к моделированию это выражается в том, что в результате этого осознанного процесса принимается решение о создании нового объекта (модель которого была исследована) либо об улучшении прототипа, либо констатируется получение нового знания об объекте [2] (Shcherbakov, Klimenko, Samarskaya, 2017).

Образовательный процесс как объект для моделирования можно представить как систему, состоящую из упорядоченных действий и событий, обеспечивающих обмен информацией, усвоение знаний, приобретение и развитие умений и навыков, формирование компетенций у обучающихся. Необходимо отметить, что образовательный процесс – это сложная, динамичная и открытая система. То есть элементы образовательного процесса также представляют собой системы. Рассмотрение элементов системы в качестве отдельных объектов для управления предполагает:

− определение параметров объекта управления – переменных величин (показателей), характеризующих статические и динамические свойства и поведение объекта;

− установление выходных переменных – величин (показателей), характеризующих желаемое состояние объекта;

− определение управляющих воздействий – то есть действий, позволяющих изменить состояние объекта.

Модель процесса обучения должна отражать изменение основных показателей деятельности образовательной организации, позволять оценивать статистическую информацию по образовательной организации, разрабатывать прогноз ее развития, а также оценивать влияние принимаемых управленческих решений на ее будущее развитие. Необходимо также отметить, что в каждом учебном процессе имеет место взаимодействие обучающей стороны и обучаемых. Поэтому одним из ключевых аспектов моделирования процесса обучения и его оптимизации выступает учет данного фактора.

Основными элементами процесса обучения выступают: обучающийся; преподаватель; учебные средства (носители информации и инструменты преподавателя); цели, задачи, содержание учебного процесса; уровень профессиональной подготовки – как результат процесса обучения.

Текущее состояние и прогноз развития процесса обучения можно представить в виде модели, применив имитационное моделирование взаимного влияния основных элементов модели [10] (Proshin, Proshin, Proshina, 2009). Так, учебный процесс в учебной организации можно схематично отобразить в виде трех взаимосвязанных элементов (рис. 2).

Рисунок 2. Процесс обучения в учебной организации высшего профессионального образования

Первый элемент системы – «обучающийся» – представляет собой имитацию процесса усвоения новых знаний, приобретения умений и навыков, развития личных и профессиональных компетенций. Следующий элемент системы – «преподаватель» – представляет собой имитацию процесса передачи информации и обучения студента необходимым профессиональным навыкам и умениям. Данный элемент модели учебного процесса имеет две основные фазы деятельности – передача знаний обучающемуся и контроль за их усвоением, предполагающий оценку знаний обучающегося. Следующий элемент системы – «среда обучения» – характеризует условия учебного процесса, учебные средства (оснащение учебных аудиторий, учебная программа, учебный план, методические указания, учебники, учебное оборудование и т.д.).

Представленная на рисунке 2 модель учебного процесса не является единственно возможной. Так, например модель процесса обучения может включать в себя и большее число элементов, а именно: обучающийся, педагог, среда обучения, оценка успеваемости и информационный обмен между обучающимся и преподавателем [11–13] (Ivashkin, Nazoykin, 2011; Tovbis, 2009).

Следует отметить, что наибольшую сложность для исследования представляет оценка эффективности самостоятельной работы обучающихся, в частности, следует отметить недостаточную научную обоснованность времени, отводимого на самостоятельную работу обучающихся в рабочих программах по большинству учебных дисциплин. Эта проблема связана с недостаточным учетом реальных условий реализации самостоятельного учебного процесса, сложностью оценки фактических затрат времени на самостоятельную работу студентов.

Имитационное моделирование учебного процесса позволяет получать и анализировать статистические данные о накоплениях знаний обучающимися, прогнозировать и оценивать образовательный процесс, выявлять факторы, влияющие на накопление знаний, устанавливать их значимость и вносить необходимые корректировки.

Повышение качества продукции выступает ключевой задачей не только для отраслей реальной экономики. В настоящее время оно выступает значимой задачей и для сферы образовательных услуг, в том числе и для системы высшего профессионального образования. Новые вызовы, стоящие перед образовательными организациями высшего образования, предъявляют к организации процесса обучения все большие требования в части развития его содержания, методов и форм обучения. Значимость проблемы улучшения качества образования предопределяет необходимость совершенствования управления учебным процессом. Проблемам организации процесса обучения уделяется достаточно много внимания в литературе и на практике, однако ввиду ускорения развития экономики и общества, а также ввиду ряда современных тенденций (ограничения, связанные с пандемией COVID-19, необходимость форсированного развития дистанционных методов обучения и др.) предпринимаемых мер недостаточно, и существующая система организации процесса обучения, традиционные модели и методы оценки качества образования не отвечают изменившимся требованиям. Учитывая изложенное, можно заключить, что развитие исследований в сфере организации процесса обучения, создание новых приемов, форм, способов и режимов обучения, связанных с принципиальными изменениями в образовательной среде, в настоящее время выступает актуальной задачей. Применение имитационного моделирования в исследовании учебного процесса представляется целесообразным и востребованным, позволяет изучать изменение основных показателей деятельности образовательной организации, оценивать статистическую информацию по образовательной организации, разрабатывать прогноз ее развития, а также оценивать влияние принимаемых управленческих решений на ее будущее развитие.

References:

Aksenov K.A., Klebanov B.I., Goncharova N.V. (2004). Primenenie sredstv imitatsionnogo modelirovaniya v sisteme strategicheskogo upravleniya vuzom [Application of simulation modeling tools in the strategic management system of the university]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. (2). 54-57. (in Russian).

Burnasheva E.P. (2020). Razvitie professionalnoy gotovnosti rukovoditeley obrazovatelnyh organizatsiy k innovatsionnomu upravleniyu [Development of professional readiness of the heads of educational organizations for innovative management]. Leadership and management. 7 (2). 227-236. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.100963.

Feklistov I.F. (2020). Sovershenstvovanie innovatsionnoy deyatelnosti nauchno-obrazovatelnyh kompleksov na osnove menedzhmenta kachestva [Developing the innovative activity of scientific and educational complexes based on quality management]. Russian Journal of Labor Economics. 7 (12). 1235-1248. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.12.111390.

Ivashkin Yu.A., Nazoykin E.A. (2011). Multiagentnoe imitatsionnoe modelirovanie protsessa nakopleniya znaniy [Multi-agent simulation of the process of knowledge accumulation]. Programmnye produkty i sistemy. (1). 45-49. (in Russian).

Kachalova L.P., Kolmogorova I.V., Kolosovskaya T.A. (2020). Formirovanie gotovnosti budushchikh rukovoditeley obrazovatelnyh organizatsiy k proektnomu upravleniyu [Project management qualification of future heads of educational organizations]. Leadership and management. 7 (2). 237-246. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.110423.

Kochelaba Zh.V. (2020). Obrazovatelnye tekhnologii razvitiya tsifrovogo obshchestva, kachestvenno povyshayushchie effektivnost intellektualnogo truda [Educational technologies for the development of a digital society that improve the efficiency of intellectual labour]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (2). 711-720. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.2.100914.

Komarov S.N. (2005). Informatsionnye i matematicheskie modeli organizatsii kontrolya uchebnogo protsessa [Informational and mathematical models of educational process control organization]. Stokhasticheskaya optimizatsiya v informatike. 103-132. (in Russian).

Mrachkovskiy A.E., Telyatnikova T.V., Shevchenko N.V. (2019). Audit kak sposob obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti obrazovatelnoy organizatsii [Audit as a way of ensuring economic security of the educational organization]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (4). 1617-1626. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.4.41204.

Scherbakov S.M. (2019). Kompleksnaya imitatsionnaya model uchebno-metodicheskoy deyatelnosti vuza [University educational-methodical activity simulation] Simulation modeling. Theory and practice. 609-615. (in Russian).

Scherbakov S.M., Klimenko A.A., Samarskaya M.V. (2017). Imitatsionnoe modelirovanie uchebno-metodicheskoy deyatelnosti v vuze [University educationalmethodical activity simulation] Simulation modeling. Theory and practice. 565-570. (in Russian).

Tovbis E.M. (2009). Informatsionnaya sistema avtomatizirovannogo monitoringa samostoyatelnoy raboty studentov [Information system of automated monitoring of students' independent work] Krasnoyarsk. (in Russian).

Страница обновлена: 16.06.2025 в 10:43:07

Russia

Russia