Comparative analysis of the composition of geoinformation systems functions

Belokrenitskiy V.A.1

1 Ростовский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 24

Journal paper

Informatization in the Digital Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 1, Number 1 (January-March 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47968966

Abstract:

The possibility of the algorithm for the comparative evaluation of functional completeness for the analysis of the composition of the geographic information systems functions is substantiated. An example of a comparative assessment of the composition of functions of the most popular geographic information systems is given. It is shown that the use of a software product developed at the Rostov State Economic University (RINH) can significantly reduce the complexity of the calculations.

Keywords: functional completeness, geographic information systems, analysis, graph

Постановка задачи. Геоинформационная система – автоматизированная ИС, предназначенная для обработки пространственно-временных данных, основой интеграции которых служит географическая информация [1].

Данные системы явялются инструментарием, с помощью которого пользователи имеют возможность найти, проанализировать и редактировать цифровые карты, включая дополнительную информацию об объектах.

Геоинформационные системы находят широкое применение в геологии, картографии, землеустройстве, метеорологии, экологии, муниципальном управлении, экономике, транспорте, здравоохранении, обороне и во многих других областях.

На данный момент существует большое количество различных геоинформационных систем, поэтому потенциальному пользователю трудно выбрать достойную ГИС из множества существующих.

В статье показана возможность, корректность и обоснованность использования алгоритма [2, 3] (Khubaev, 1989; Khubaev, 1998) для оценки функциональной полноты (functional plenitude – FP) геоинформационных систем.

Алгоритм и пример оценки. Алгоритм оценки состава функций рассмотрим на примере сравнительного анализа функциональной полноты геоинформационных систем с использованием программного продукта [4] (Khubaev, Shcherbakov, Aruchidi, 2009).

Пусть Z=|𝑍𝑖|, (i=1,2,…,6) – множество ГИС. Материалы обследования предметной области представляются в виде таблицы {𝑥ij} (табл. 1). При этом

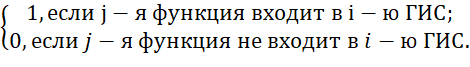

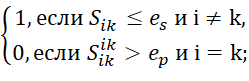

𝑥ij=

Выделим ГИС 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 (i, k =1, 2,…,5) и введем следующие обозначения: 𝑃𝑖𝑘(11) – число функций и функциональных особенностей, принадлежащих одновременно 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘(11)=|𝑍𝑖∩ 𝑍𝑘| – мощность пересечения множеств 𝑍𝑖={𝑥𝑖𝑗} и 𝑍𝑘={𝑥𝑘𝑗} (𝑗∈ 1,𝑚;𝑥 ¦ 𝑥𝑖𝑗,𝑥𝑖𝑗=1); 𝑃𝑖𝑘(10) – число функций, входящих в 𝑍𝑖, но отсутствующих в 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘(10)=|𝑍𝑖/ 𝑍𝑘| – мощность разности множеств 𝑍𝑖={𝑥𝑖𝑗} и 𝑍𝑘={𝑥𝑘𝑗}; 𝑃𝑖𝑘(01) – число функций, отсутствующих в 𝑍𝑖, но входящих в 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘(01)=|𝑍𝑘/ 𝑍𝑖|.

Для сравнительной оценки характеристик геоинформационных систем выбрано пять самых популярных представленных на рынке услуг: GeoMedia, ArcGIS, GeoGraphics, MapInfo, AtlasGIS. С использованием таблицы случайных чисел этим ГИС присвоены идентификаторы Z1–Z5.

Таблица 1

Обобщенный состав функций программных продуктов

|

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИЙ

|

Идентификатор

ГИС

| ||||

|

Z1

|

Z2

|

Z3

|

Z4

|

Z5

| |

|

Удобство работы

с большим количеством картографических слоев (более 100)

|

0

|

0

|

0

|

0

|

1

|

|

Наличие механизмов

защиты информации

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

«Открытость» архитектуры

ГИС

|

0

|

0

|

0

|

0

|

1

|

|

Четкая организация

структуры цифровых картографических слоев

|

0

|

0

|

0

|

1

|

0

|

|

Удобство использования

и обучения, интерфейс

|

1

|

1

|

1

|

0

|

1

|

|

Возможность

автоматического учета работы пользователей и системы

|

0

|

1

|

1

|

1

|

0

|

|

Формирование статистической

отчетности

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Коммунакационные

возможности

|

0

|

1

|

0

|

0

|

0

|

|

Возможность расширения

возможностей системы

|

0

|

0

|

0

|

1

|

0

|

|

Сканирование

и преобразование исходной информации (аэроснимков, карт) в цифровую

форму (ввод)

|

1

|

1

|

1

|

1

|

1

|

|

Возможность

использования других языков программирования

|

0

|

0

|

0

|

0

|

1

|

|

Визуализация

промежуточных результатов обработки

|

1

|

1

|

1

|

1

|

1

|

|

Внедрение

ГИС-ядра во внешние программные системы

|

0

|

0

|

0

|

0

|

1

|

|

Ввод требуемых

топологических отношений между объектами на цифровой карте

|

0

|

0

|

0

|

0

|

1

|

|

Экспорт/импорт данных

в другие форматы

|

0

|

1

|

1

|

0

|

1

|

|

Организация

и хранение цифровых данных

|

1

|

1

|

1

|

0

|

1

|

|

Различные виды

пространственного моделирования

|

0

|

1

|

1

|

1

|

0

|

|

Наличие поиска в системе

|

0

|

1

|

0

|

0

|

1

|

|

Выполнение вычислений

и преобразований по заданным алгоритмам (тематическая обработка)

|

1

|

0

|

1

|

0

|

1

|

|

…

|

…

|

…

|

…

|

…

|

…

|

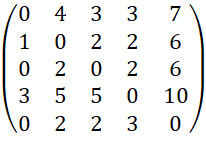

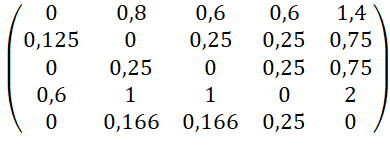

Pik(01) =  ; Pik(11) =

; Pik(11) =  ;

;

Pik(10) =  .

.

Для того

чтобы определить меру рассогласования между строками Zi и Zk, возьмем величину Sik,= ![]() /(

/( ![]() +

+ ![]() ), а чтобы определить степень поглощения системой

Zk системы Zi – величину hij=

), а чтобы определить степень поглощения системой

Zk системы Zi – величину hij= ![]() /

/ ![]() +

+ ![]() ).

).

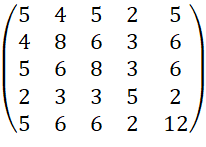

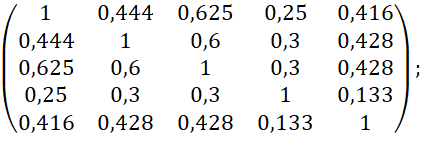

Далее начнем строить матрицы P={ ![]() }, S={Sik}, G={gik}, H ={hik}(i,k

}, S={Sik}, G={gik}, H ={hik}(i,k ![]() gik =

gik = ![]() /

/ ![]() +

+ ![]() )+

)+ ![]() – мера подобия Жаккарда.

– мера подобия Жаккарда.

S =  ;

;

G =

H =

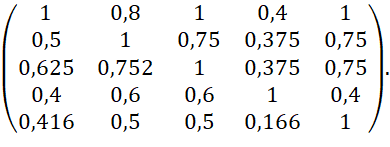

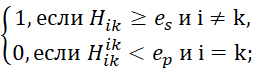

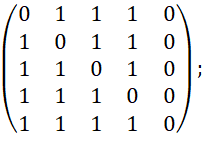

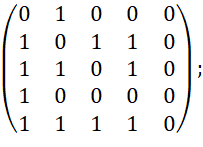

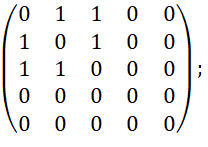

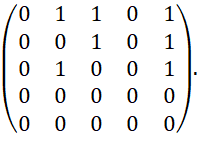

Далее преобразуем имеющиеся матрицы P, S, G и H в логические матрицы отношения поглощения (включения) для таких значений: 𝜀𝑝=5, 𝜀𝑠=0,72, 𝜀𝑔=0,44, 𝜀ℎ=0,72.

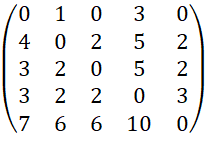

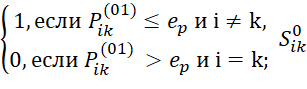

𝑃0={𝑝𝑖𝑘0}, 𝑆0={𝑠𝑖𝑘0}, 𝐺0={𝑔𝑖𝑘0}, 𝐻0={ℎ𝑖𝑘0} (𝑖,𝑘∈ 1,𝑛),

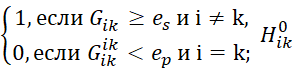

их элементы определяются следующим образом:

![]() =

=  =

=

![]() =

=  =

=

где ɛ – выбранные пороговые значения.

P0 =  S0 =

S0 =

G0 =  H0 =

H0 =

Анализ матрицы показывает, что по функциональной полноте бесспорным лидером является геоинформационная система 𝑍1, поскольку у сравниваемых ГИС отсутствует ряд важных для потенциальных пользователей функций:

- наличие механизмов защиты информации;

- «открытость» архитектуры ГИС;

- четкая организация структуры цифровых картографических слоев.

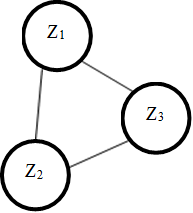

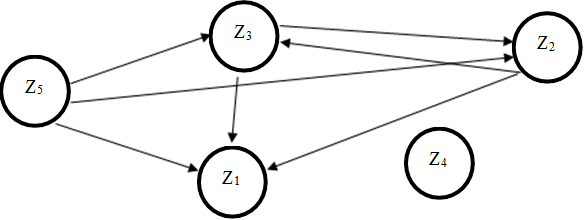

На графах, построенных по матрицам G0 и H0, можно ясно увидеть разницу в функциональных возможностях рассматриваемых нами геоинформационных систем.

Граф взаимосвязи геоинформационных систем по составу функций, построенный по матрице G0, для 𝜀𝑔=0,44, представлен на рисунке 1.

Степень подобия ГИС можно оценить, анализируя матрицу 𝐺={𝑔𝑖𝑘}. В результате анализа оказалось, что ГИС группы А: Z1 и Z2 подобны только на 44 %, т.е. Z1 не имеет 66% функций, которые есть в Z2 .

Рисунок 1. Граф взаимосвязи между геоинформационными системами

Граф поглощения, построенный по матрице 𝐻0, для 𝜀ℎ = 0,72 представлен на рисунке 2.

В результате анализа выявлено, что 𝑍5 почти полностью поглощает (степень поглощения равна 72 %) 𝑍1, 𝑍2, 𝑍3.

Рисунок 2. Граф поглощения

Заключение

1. По итогу проведенных вычислений установлено, что, хотя наиболее распространенные геоинформационные системы имеют схожие функции, в некоторых из них отсутствуют такие, как наличие механизмов защиты информации, «открытость» архитектуры ГИС, четкая организация структуры цифровых картографических слоев и другие.

2. Продемонстрирована возможность оперативно с минимальными затратами времени систематизировать сведения о функциональной полноте геоинформационных систем, выявить полный список функций исследованных ГИС, оценить ряд других характеристик потребительского качества.

3. Результаты сравнительной оценки функциональной полноты позволяют разработчикам геоинформационных систем обоснованно проектировать ГИС, показав, какие функции следует реализовать, чтобы сделать конкретную ГИС более удобной для использования покупателем, создать условия, при которых будет расти спрос на разработанную геоинформационную систему.

References:

Geograficheskie informatsionnye sistemy. Terminy i opredeleniya. GOST-R52438 2005 [Geographic information systems. Terms and definitions. GOST-R52438 2005] (2006). Moscow: Standartinform. (in Russian).

Khubaev G.N. (1989). Analiz informatsionnyh potrebnostey polzovateley pri sozdanii ARM [Analysis of information needs of users when creating an ARM] L.: LIEI. (in Russian).

Khubaev G.N. (1998). Sravnenie slozhnyh programmnyh sistem po kriteriyu funktsionalnoy polnoty [Comparison of complex software systems by functional completeness criterion]. Programmnye produkty i sistemy. (2). 6-9. (in Russian).

Khubaev G.N., Scherbakov S.M., Aruchidi N.A. (2009). Programmnaya sistema analiza slozhnyh sistem po kriteriyu funktsionalnoy polnoty [Software system for the analysis of complex systems by the criterion of functional completeness] M.: ROSPATENT. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 09:33:59

Russia

Russia