The genesis of spatial development approaches in the researches of Russian scientists

Khantueva I.O.1, Slepnyova L.R.1

1 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

Download PDF | Downloads: 25

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 11 (November 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=76099358

Abstract:

The article is devoted to the generalization and analysis of the conceptual and methodological provisions of spatial development presented in the researches of leading Russian scientists from the 20th century to the present. The main stages of the development of scientific discussion, the basic positions and points of Russian scientists in the formation of scientific views on the essence and content of the concepts of spatial placement, economic zoning, territorial planning, spatial development and others are shown.

Approaches to interpretation of basic concepts and grouping of theories of spatial development are systematized. A chronological scheme of approaches to spatial development of domestic from the beginning of the 20th century until 2020 theories is constructed. It is shown that the research of modern scientists is based mainly on formalized and social approaches, where spatial development is studied comprehensively as an interdisciplinary phenomenon reflecting the existing system of relations.

Keywords: spatial development, economic space, conceptual and methodological foundation, theories and teachings, domestic scientists' research

JEL-classification: O31, O32, O 33

Введение

Одним из актуальных вопросов современного этапа развития экономики России является создание необходимых экономических условий для формирования и успешного функционирования экономического пространства с целью получения максимального положительного экономическим эффекта. По мнению В.В.Путина, «пространственное развитие страны должно быть связано с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населенными пунктами» [1], т.е. одним из условий успешного развития экономики президент видит пространственное развитие, достигаемое на основе актуальных для текущего периода методов и инструментов.

На наш взгляд, процесс разработки новых способов развития национальной экономики в виде создания эффективных экономических пространств должен основываться на анализе теоретического базиса. Последнее актуализирует целесообразность проведения хронологического анализа теорий пространственного развития с начала XX века до настоящего времени.

Научная гипотеза состоит в предположение о том, что с развитием теоретико-методологических подходов, представленных в трудах отечественных ученых XX века по настоящее время, трансформируется понимание пространственного развития из территориально-географического в комплексное; при этом, сущностное содержание понятия рассматривается на междисциплинарном уровне как явление, отражающее и влияющее на существующую систему отношений.

Целью исследования стало обобщение результатов отечественных разработок XX века по настоящее время относительно пространственного развития как явления, зависящего от многих факторов и предопределяющего успешное развитие национальной экономики. Научная новизна заключается в обобщении и анализе результатов исследований отечественных ученых; построении хронологической схемы подходов пространственного развития отечественных теорий (начало XX века – 2020 г.).

Результаты исследования и их обсуждение

Современная интерпретация понятия «пространственное развитие» берет свое начало с опубликованной в 1956 году американским экономистом Уолтером Айзардом монографии «Размещение и пространственная экономика», где автор обобщает все частные теории размещения производства и определяет области исследования пространственной экономики, выделив ее в отдельную науку – региональная экономика [23].

Вопросами пространственного развития в отечественной науке с начала XX века занимались исследователи в рамках становления экономической географии (территориальный подход), а затем в 70-х годах XX века в рамках науки региональной экономики (территориально-экономический подход).

Большой вклад в решение проблем экономической географии внес Н.Н. Баранский, который предлагает научный метод анализа влияния природных ресурсов и условий на размещение производства и специализацию экономики региона. Его идеи о необходимости экономического районирования основываются на трудах А.Н. Челинцева. Однако если А.Н. Челинцев берет за основу сельскохозяйственное районирование [21], то Н.Н. Баранский продвигает идею районирования на основе планового размещения производительных сил, где экономическое пространство представляет, как собственный материальный объект экономической географии, обладающий своими законами развития. Другими словами, экономическое пространство становится системой пространственных комбинаций производительных сил и самих этих комбинаций (комплексов), как сложных систем.

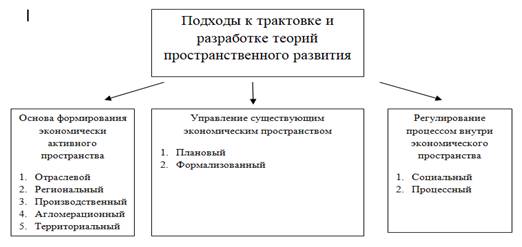

Экономисты того периода использовали разные подходы к трактовке сути и разработке направлений пространственного развития, которые можно систематизировать в зависимости от выбора необходимого условия для процесса развития экономического пространства, в группы:

1. основа формирования экономически активного пространства (отраслевой, региональный, производственный (кластерный), агломерационный, территориальный);

2. управление существующим экономическим пространством (плановый, формализованный);

3. регулирование процессом внутри экономического пространства (социальный, процессный).

К середине XX века Н.Н. Колосовским была сформулирована теория экономического районирования («Основы экономического районирования», 1958). В своих трудах ученый обосновывает экономическое районирование в условиях плановой экономики. Ключевым фактором формирования районов Н.Н. Колосовский выделяет наличие природных ресурсов. Помимо ключевого фактора, также учитывает производственный аппарат, национально-культурные особенности населения, трудовые ресурсы и транспортные коммуникации территории [15].Данный принцип районирования лег в основу создания сетки из одиннадцати экономических районов, которая нашла применение с 1960-х годов до настоящего времени.

В 1957 году Госплан СССР становится единым органом перспективного и текущего хранения, в связи с этим, его роль становится приоритетной в дальнейших исследованиях отечественных экономистов. Большинство теории и концепции пространственного развития, разработанные вплоть до конца его существования (1991 г.), рассматривались в рамках Генеральной схемы размещения производительных сил.

В период с 1963 г. по 1966 г. ученые-экономисты А.И. Ведищев [10], М.В. Бахрах [10], Н.Н. Некрасов [27], А.Е. Пробст [30] работают над созданием методики разработки программы Генеральной схемы размещения производительных сил (содержит схему развития и размещения основных отраслей народного хозяйства, схему развития и размещения производительных сил союзных республик и экономических районов СССР, схему освоения новых территорий и формирования производственных комплексов).

В 1968 году Б.П. Орлов и Р.И. Шнипер («Экономическая реформа и территориальное планирование», 1968) продолжили развитие теории территориального планирования [2].В своих работах они рассматривали вопросы расширения экономической самостоятельности регионов, определения места региона в территориальной системе страны, а так же обосновывали необходимость проведения предплановых исследований.

В 1973 году выходят брошюры и монография академика Н.Н. Некрасова «Региональная экономика», в которой он обосновал разграничениепонятий«экономическая география» и «региональная экономика», выделил второе как новую отрасль экономических знаний. Э.Б. Алаев,разделяя мнение Н.Н. Некрасова в необходимости размежевания понятий, в этом же году публикует труд «Региональное планирование в развивающихся странах» [18].Э.Б. Алаев активно занимается проблемой регионального планирования в рамках Генеральной схемы размещения производительных сил, делая акцент на понятии региона, как«локализованной территории, обладающей единством и взаимосвязанностью составляющих ее элементов, а также целостностью».

Дальнейшее развитие теорий пространственного развития отражено в работе М.К. Бадмана «Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований», опубликованной в 1980 году.М.К. Бадман использует производственный принцип в определении формы пространственной организации производительных сил, занимается моделированием территориально-производственных комплексов (ТПК) на основе определения ее отдельных элементов, а также предлагает инструменты реализации предплановых исследований ТПК [7].

Е.Н. Перцик, Г.М. Лаппо в этом же году представляют учение об опорном каркасе территориальной структуры народного хозяйства. Квинтэссенцией данной концепции следует считать гипотезу о преимущественном развитии производства в крупных городах, пригородах и вдоль крупных транспортных магистралей, соединяющих эти города, что в совокупности и называлось «опорным каркасом». Понятие «каркас» достаточно условное, но оно предоставляет возможность трансформировать географические подходы в исследованиях в пространственно-экономические [36].

Активные исследования вопросов пространственного развития привели к появлению большого количества новых категорий, понятий, теорий, которые требовали своего научного закрепления и систематизации. Это объясняет тот факт, что в 1983 году Э.Б. Алаевиздал труд «Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь», где вводит понятие «район» и описывает его структурные элементы (ядро, срединная зона, периферия и граница). Под ядром он понимает часть района, в которой в наибольшей степени (с наибольшей плотностью, интенсивностью) выражены его существенные признаки. Периферией он называет место, которое максимально удалено от ядра. Срединной зоной – часть района, которая расположена между периферией и ядром и испытывает сильное тяготение к ядру. Под границей - линию, которая определяет одинаковые отношения к ядрам двух или более смежных таксонов [18].Также в своем труде Э.Б. Алаев предлагает концепцию агломераций, представляя ее, как территориальное экономическое образование, главным элементом которого является крупный город, и вспомогательными элементами – смежные населенные пункты.

В 1990 году А.Г. Аганбегян [3], А.И. Татаркин [35], Р.С. Гринберг [14], С.А. Суспицын [33], В.И. Суслов [33] исследуют конкурентное позиционирование регионов и территорий, осуществляют стратегирование пространственного развития. Ими разработаны типовые экономико-математические модели оптимального отраслевого, территориального и сводного народно-хозяйственного планирования. Сформулировали общие принципы построения иерархической системы моделей перспективного планирования, охватывающей процесс планирования на всех уровнях. Их основные труды посвящены управлению регионами и территориальными комплексами, саморазвитию региональных социально-экономических систем, формированию концепции устойчивого социально-экономического развития России [36].

В 1992 году М.Д. Шарыгиным была предложена теория экономического районирования. Продолжая исследования предшественников, он развил теоретико-методологические вопросы исследования территориальной организации производительных сил экономического района путем выделения дробных районов, а также методологические основы управления, планирования и прогнозирования локальных территориально-производственных комплексов ТПК [28,38].

Период с 2000 по 2010 гг. характеризуется пиком развития пространственных теорий. Плановая экономика сменилась рыночной и утвердилась в стране, что привело к поиску других способов и методов планирования. В эти годы были предложены следующие теории и методики:

- О.А. Бияков рассматривает пространственное развитие с точки зрения процессного подхода и предлагает рассматривать экономическое пространство как последовательную смену его жизненных циклов. Экономический процесс выражается в согласовании экономических интересов между субъектами хозяйствования [8];

- А.Г. Гранберг, Б.М. Штульберг, А.И. Татаркин, В.Е. Селиверстов, О.А. Романова используют региональный подход в определении фактора, формирующего экономическое пространство. Теория развития макрорегионов ставит главной целью разработку стратегии их устойчивого развития, путем перспективного планирования, а также создание и внедрение эффективного механизма управления [13,36];

- И.Д. Тургель, Н.В. Смородинская, Ю.В. Лаврикова, Л.С. Марков в качестве факторов формирования экономического пространства в России предлагают рассматривать все многообразие его организационных форм: федеральные территории, особые экономические зоны, кластеры, технополисы, технопарки и т.д. Применение территориального подхода обусловлено модернизацией национальной экономики, накоплением научных знаний в области региональной экономики, появлением коллаборационных взаимодействий субъектов инновационной деятельности [36];

- В.А. Крюков, С.А. Суспицын, А.О. Баранов, В.А. Крюков практикуют формализованный подход, который позволяет разрабатывать модельно-программные комплексы. Экономисты структурируют и систематизируют научные и практические результаты исследований национальной экономики и заключают их в динамические межотраслевые модели, различного уровня пространственной иерархии: национальная экономика – макрозоны– федеральные округа – макрорегионы – субъекты Российской Федерации [22];

- Г.Б. Клейнер, Е.В. Попов, Е.А. Коломак, А.Е. Шастико, О.С. Сухарев занимаются вопросами институционального моделирования, выбрав системно-арегатное направление моделирования, которое представляет собой моделирование со значительным числом параметров. Особенность данного вида моделирования заключается в том, что большинство параметров описывают состояние институтов по содержанию и имеют качественные характеристики. Это позволяет рассматривать результаты исследований указанных выше авторов с точки зрения социального подхода [20, 34];

- А.Г. Гранберг, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов, Е.Г. Анимица, В.А. Сухих, О.С. Пчелинцева занимаются парадигмой развития региона в междисциплинарном поле. Понятие «регион» рассматривается в различных микроэкономических, макроэкономических и институциональных аспектах экономики [4,5,13,32].Таким образом, региональный подход является одним из самых применяемых в рамках исследуемого временного интервала.

В последнее десятилетие экономическая наука с большим интересом подходит к изучению человеческого ресурса, интеллектуального потенциала и институционального проектирования. Другими словами, происходит институционализация модели экономического пространства. Выдвигаются и доказываются теории о том, что именно человеческий ресурс – главный источник богатства экономики как микроэкономического, так и макроэкономического уровней.

Опираясь на данный подход, в 2010 году О.В. Иншаков, Д.П. Фролов выдвигают теорию институционализации экономического пространства, которая определяет пространство как институцию или форму локализации функционала субъектов хозяйствования в обеспечении эволюции общественного разделения труда. При этом, устойчивость к воздействию внешних факторов такого пространства напрямую зависит от уровня его институирования [36].

В 2015 году С.А. Иванов, В.В. Ложко, П. Сорокин, П. Бурдье активно развивают идею социализации пространства и обосновывают эффективность использования сочетания экономического и социального пространств в рамках связывающих их полей. Более того, вводят понятие «социальное пространство», которое неразрывно связано с социальными институтами и социально-экономическим управлением и планированием [19,36].

Категория «пространственное развитие» непрерывно трансформируется и приобретает различные направления. В связи с развитием региональной экономики как науки, научно-техническим прогрессом, процессами глобализации стираются рамки экономического пространства; «сжимаясь», оно создает условия постоянного контакта. В 2017 году П.А. Минакир, Н.Г. Джурка предложили концепцию абстрактного экономического пространства, в рамках которой реализуется идея использования в экономическом анализе математического опыта исследования абстрактных пространств. «Пространство» в данном случае представляет собой абстрактную систему отношений [16, 26]. Система перечисленных выше теоретических подходов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура подходов пространственного развития отечественных теорий в период с начала XX века по 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе [6,12,25,31,37]

Использование экономистами различных подходов говорит о том, что категория «пространственное развитие» является междисциплинарной. Данное понятие описывает и характеризует различные экономические процессы, такие как фактор формирования экономического пространства, методы, способы и инструменты управления экономическим пространством, регулирование внутри пространственных процессов. Другими словами, экономистами всех периодов была предпринята попытка на основании обобщенного теоретического и практического опыта разработать теорию или концепцию, которая, по их мнению, позволит описать и сформировать пространство с наиболее выгодным экономическим эффектом.

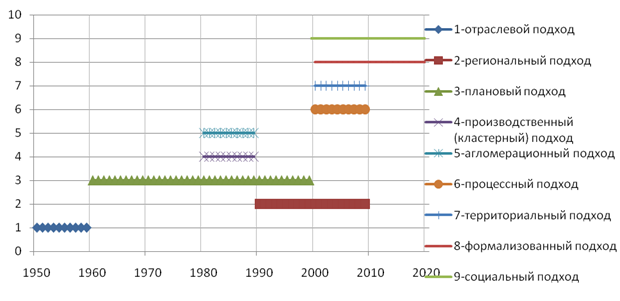

Рисунок 2 – Хронологическая схема подходов пространственного развития отечественных теорий (начало XX века– 2020 г.)

Источник: составлено авторами на основе [9,11,17,24,29]

Анализ ретроспективы подходов пространственного развития отечественных теорий в период с 1950 по 2020 г. показал, что отечественная экономика второй половины XX века обозначила своими главными задачами – территориальное размещение производственных сил в масштабах страны, которое ляжет в основу формирования регионов (субъектов) и дальнейшее последовательное планирование национальной экономики. Период активного планирования продолжался до 2000-х годов. В то же время, развитие пространственных теорий не стояло на месте, в этот период в качестве составных частей пространства были введены такие понятия как кластер и агломерация.

К концу 1990-х годов, в связи с необходимостью разработки новых стратегических планов развития России с учетом перехода от плановой экономики к рыночной, отечественными учеными были предложены различные подходы к изучению пространственного развития: процессный, региональный, территориальный, формализованный, социальный.

Следует отметить, что все эти подходы к тому времени уже были исследованы и разработаны западными коллегами. Однако, на наш взгляд, любая теория пространственного развития и любой подход к формированию таких теорий, требует адаптированной под территориальные особенности интерпретации. Это связано с тем, что в целом, появлениелюбой научной теории связано с попыткой исследователя систематизировать научные знания, обобщить практический опыт или отразить наблюдаемые закономерности. Поскольку знания, опыт, а как следствие и закономерности, которые возникают и существуют в экономическом пространстве отечественной и зарубежной экономики, различны, применение зарубежных теорий в их оригинальной интерпретации нецелесообразно. Другими словами, современный анализ и прогноз пространственного развития России, основанный на исследовании отечественного опыта, носит наиболее информативный характер, что в последующем приведет к разработке эффективных программ стратегического планирования.

Современное развитие пространственных теорий (2010-2020 гг.) характеризуется применением формализованного подхода, дающего возможность моделирования экономических процессов и социального подхода, который указывает на определяющую роль использования человеческого ресурса, дающего возможность получения синергетического эффекта при его использовании в рамках экономического пространства.

Таким образом, проведенный хронологический анализ развития пространственных теорий дает возможность на его основе разработать и внедрить концепции и положения, которые могут стать базовыми при разработке или корректировки различных документов, касающихся стратегического планирования национальной экономики.

Заключение

Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать следующие выводы: во-первых, научный интерес отечественных ученых в отношении уточнения сущностной природы и развития теоретико-методологических положений пространственного развития является продолжающимся; во-вторых, рассмотрение сущностного содержания пространственного развития постепенно трансформируется из узкого понимания (первоначально территориально-географического) в широкое (комплексное, допускающего многоаспектное рассмотрение с позиции смежных наук); в-третьих, в настоящее время понятие «пространственное развитие» трактуют на междисциплинарном уровне как явление, отражающее и влияющее на существующую систему отношений.

Построенная авторами хронологическая схема подходов пространственного развития отечественных теорий (начало XX века – 2020 г.) позволяет визуализировать процесс становления научных воззрений в данной области; может послужить основой для продолжения исследований.

References:

Abuzyarova M.I. (2021). Prostranstvennoe upravlenie: evolyutsiya, torii, osobennosti [Spatial management: evolution, theories, features]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (6). 1373-1388. (in Russian).

Aganbegyan A.G. (1990). Ob ekonomicheskikh urokakh perestroyki [On the economic lessons of perestroika]. Economics and the Mathematical Methods. (1). 70-81. (in Russian).

Animnitsa E.G., Sharygin M.D. (2013). Sotsialno-ekonomicheskaya geografiya i regionalnaya ekonomika: problemy vzaimootnosheniy [Socio-economical geography and regional economics: problems and relations]. Scientific periodical journal Geographical Bulletin. (1(24)). 4-12. (in Russian).

Animnitsa E.G., Sukhikh V.A. (2007). Prostranstvenno-vremennaya paradigma v sotsioekonomike: regionalnyy aspekt [The spatial-temporal paradigm in socio-economics: a regional aspect] (in Russian).

Balamutova A.A., Popov N.S., Chuksina L.N. (2023). Prostranstvennoe izmerenie v proektakh ustoychivogo regionalnogo razvitiya [Spatial dimension in sustainable regional development projects]. Problems of Contemporary Science and Practice. Vernadsky University. (2(88)). 38-53. (in Russian).

Bandman M.K. (1980). Territorialno-proizvodstvennye kompleksy: teoriya i praktika predplanovyh issledovaniy [Territorial production complexes: theory and practice of pre-planned research] (in Russian).

Biyakov O.A. (2004). Ekonomicheskoe prostranstvo: sushchnost, funktsii, svoystva [Economic space: essence, functions, properties]. Vestnik KuzGTU. (2). 101-108. (in Russian).

Bukhvald E.M., Vilenskiy A.V. (2023). Institutsionalnye osnovy novoy strategii prostranstvennogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki [Institutional foundations of the new spatial development strategy of the Russian economy] (in Russian).

Demyanenko A.N. (2009). Kratkiy ocherk zhizni i tvorchestva N.N. Kolosovskogo [A brief sketch of the life and work of N.N. Kolosovsky]. Spatial Economics. (1). 124-133. (in Russian).

Domnina I.N. (2023). Vklyuchennost preferentsialnyh zon v sistemu strategirovaniya prostranstvennogo razvitiya: problemy i ogranicheniya [Inclusion of preferential zones in the system of spatial development strategy: problems and limitations]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (4). 25-44. (in Russian). doi: 10.52180/2073-6487_2023_4_25_44.

Dzhurka N.G. (2021). Sistema prostranstvennyh rynkov v natsionalnoy ekonomike: problemy izmereniy [Spatial markets in a national framework: measurement issues]. Spatial Economics. (4). 16-40. (in Russian).

Erofeeva A.A. (2018). Istoricheskie etapy razvitiya osnovnyh ponyatiy ekonomicheskogo rayonirovaniya [Historical stages of the development of the basic concepts of economic zoning]. Nauchnye vedomosti. Seriya Ekonomika. Informatika. (2). 605-611. (in Russian).

Frolov A. A. (2023). Prostranstvennoe razvitie territoriy: sovremennye kontseptsii [Spatial development of territories: modern concepts] Spring Days of Science. 431-434. (in Russian).

Gilmundinov V.M., Pankova Yu.V. (2023). Prostranstvennoe razvitie Rossii v usloviyakh vneshnikh i vnutrennikh vyzovov [Spatial development of Russia under the conditions of external and internal challenges]. Problems of forecasting. (4(199)). 82-93. (in Russian). doi: 10.47711/0868-6351-199-82-93.

Granberg A.G. (2004). Tenevaya ekonomika [The shadow economy] (in Russian).

Grinberg R.S. (1996). Integratsiya na postsovetskom prostranstve: romanticheskie illyuzii i pragmatichnyy raschet // Rossiyskie reformy glazami amerikanskikh i rossiyskikh uchenyh [Integration in the post-Soviet space: Romantic illusions and pragmatic calculation. Russian reforms through the eyes of American and Russian scientists] (in Russian).

Ivanov S.A., Lozhko V.V. (2015). O prostranstvennom podkhode v teorii regionalnoy ekonomiki [Spatial approach to the theory of regional economy]. Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya:Ekonomika i menedzhment. (1). 18-25. (in Russian).

Kolomak E.A. (2013). Neravnomernoe prostranstvennoe razvitie v Rossii: obyasneniya novoy ekonomicheskoy geografii [Uneven spatial development in Russia: explanations of new economic geography]. Voprosy Ekonomiki. (2). 132-150. (in Russian).

Kramar A.A. (2016). Kontseptsiya ekonomicheskogo rayonirovaniya A.N. Chelintseva [The concept of economic regionalization of A. N. Tchelintsev]. Scientific research of the Faculty of Economics. Electronic journal. (4). 34-46. (in Russian).

Kryukov V. A., Baranov A. O., Pavlov V. N., Suslov V. I., Suslov N. I. (2020). Problemy razvitiya edinogo kompleksa sredstv makroekonomicheskogo mezhregionalnogo mezhotraslevogo analiza i prognozirovaniya [Problems in developing a comprehensive toolkit for macro-economic, inter-regional, inter-sectoral analysis and forecasting]. Economy of the region. (4). 1072-1086. (in Russian).

Kuznetsova O.V., Karacheva N.S. (2019). U. Ayzard i zarozhdenie amerikanskoy regionovedcheskoy shkoly [W. Isard and the birth of the American Regional Studies School] The 3rd Gotlibov Readings: Oriental Studies and Regional Studies of the Asia-Pacific Region in the Focus of Modernity. 275-280. (in Russian).

Lavrovskiy B.L. (2023). Osobennosti prostranstvennogo razvitiya Rossii: Chto bylo, chto budet… [The spatial development of the Russian federation: past and future]. Russian Economic Journal. (2). 40–57. (in Russian).

Makarova O.S., Prityko E.A., Makarov E.I., Bunina E.A. (2023). Prostranstvennoe razvitie kak faktor formirovaniya investitsionnoy privlekatelnosti regiona [Spatial development as a factor in the formation of investment attractiveness of the region]. Aktualnye napravleniya nauchnyh issledovaniy XXI veka: teoriya i praktika. (2). 41-54. (in Russian).

Minakir P.A., Demyanenko A.N. (2011). Obshchestvennoe razvitie: mezhdistsiplinarnoe vzaimodeystvie prostranstvennyh proektsiy [Social development: interdisciplinary interaction of spatial projections]. Spatial Economics. (4). 124-134. (in Russian).

Nekrasov N. N. (1966). Nauchnye problemy razrabotki Generalnoy skhemy razmeshcheniya proizvoditelnyh sil SSSR [Scientific problems of the development of the General Layout of the Productive Forces of the USSR]. Voprosy Ekonomiki. (9). (in Russian).

Nosonov A.M. (2011). Teorii prostranstvennogo razvitiya v sotsialno-ekonomicheskoy geografii [Theories of spatial development in socio-economic geography]. Pskovskiy regionalnyy zhurnal. (11). 3-16. (in Russian).

Pchelintsev O.S. (2004). Regionalnaya ekonomika v sisteme ustoychivogo razvitiya [Regional economy in the system of sustainable development] (in Russian).

Plisetskiy E.L. (2023). Strukturnye izmeneniya v prostranstvennom razvitii Rossii: novye realii [Structural changes in the spatial development of Russia: new realities]. Upravlencheskie nauki = Menegement sciences. (13(3)). 21-33. (in Russian). doi: 10.26794/2304-022x-2023-13-3-21-33.

Probst A. E. (1962). Razmeshchenie sotsialisticheskoy promyshlennosti: teoreticheskie ocherki [The Placement of Socialist Industry: Theoretical Essays] (in Russian).

Sharygin M.D. (1992). Regionalnaya organizatsiya obshchestva(teoret.-metodol. probl. sovershenstvovaniya) [Regional organization of the society (theoretical and methodological problems of improvement)] (in Russian).

Stryabkova E.A., Kulik A.M. (2023). Prostranstvennoe razvitie territoriy: Elektronnyy resurs [Spatial development of territories] (in Russian).

Sukharev O.S. (2017). Ekonomicheskaya teoriya institutsionalnogo modelirovaniya: printsipy i vozmozhnosti [Economic theory of institutional modeling: principles and possibilities]. Journal of Economic Theory. (1). 102-116. (in Russian).

Suslov V.I., Suspitsyn S.A. (1991). Metodicheskie rekomendatsii k ispolzovaniyu maketa v analize problem razvitiya prostranstvennoy ekonomiki // Proekt SIRENA: metodologiya i instrumentariy [Methodological recommendations for the use of the layout in the analysis of problems of spatial economy development. The SIREN Project: methodology and tools] (in Russian).

Tatarkin A. I. (1998). Kak otsenit i effektivno ispolzovat potentsial regiona [How to assess and effectively use the potential of the region]. Federalizm. (1). 43-58. (in Russian).

Topoleva T.N. (2022). Genezis kontseptualnyh podkhodov prostranstvennoy ekonomiki: osnovopolagayushchie teorii, novye napravleniya i perspektivy issledovaniy [Genesis of conceptual approaches of spatial economics: fundamental theories, new trends and prospects of research]. Vestnik REU im. G.V. Plekhanova. (4 (124)). 94-130. (in Russian).

Vedischev A. I., Bakhrakh M.V. (1969). Metodologicheskie problemy razrabotki generalnyh skhem razmeshcheniya proizvoditelnyh sil SSSR [Methodological problems of the development of general schemes for the allocation of productive forces of the USSR]. Planovoe khozyaystvo. (11). 19-27. (in Russian).

Veprikova E.B., Kislenok A.A. (2023). Prostranstvennoe razvitie Dalnevostochnogo makroregiona: rol gorodov [Spatial development of the far-eastern macro-region: the role of cities]. Power and administration in the East of Russia. (3(104)). 32-46. (in Russian).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:34:24