State regulation of medical services in economic security system

Rudenko M.N.1![]() , Rozhkov D.V.2

, Rozhkov D.V.2

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет

2 Краевая детская клиническая больница

Download PDF | Downloads: 19

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 4 (April 2024)

Abstract:

The conducted researches allowed to identify a wide range of problems of the national health service. The solution of these problems will directly contribute to strengthening the economic security of the Russian Federation in the aspects of stabilization of many social and demographic processes. In particular, the negative consequences of the reform of the health care system and the formation of insurance medicine were revealed. The analysis of scientific sources allowed to identify a deep research interest in new forms of organizational and economic relations and to determine the collective position of the scientific community on the necessity of further improvement of state regulation of the sphere of medical services. The authors' scientific contribution include the identification of organizational and intra-system relations of actors with the specification of the role and place of compulsory and voluntary health insurance in the provision of medical services, which allowed to identify key areas for improvement of state regulation. The advantage of the study, which determines its practical significance, is the developed model of public-private partnership in the field of medical services at the regional level and the definition of the effects of its implementation. The article is addressed to the scientific community and specialists in healthcare management at the federal and regional levels, as well as representatives of territorial compulsory health insurance funds.

Keywords: healthcare, medical services, state regulation, economic security

JEL-classification: I11, I15, I18

Введение. Экономическая безопасность является неотъемлемым элементом общей экономической теории [10], а результативность ее обеспечения выступает фундаментом национального суверенитета, ключевым условием решения многих проблем развития современной России, значимым фактором стабилизации социальных и демографических процессов, залогом нейтрализации системных рисков и угроз [12; 13]. В системе экономической безопасности Российской Федерации стратегически важную позицию занимает национальное здравоохранение [7], ключевыми задачами функционирования которого являются: повышение уровня здоровья населения, снижение смертности, расширение доступности медицинских услуг, подготовка высококвалифицированных медицинских кадров и т.д.

В условиях современной нестабильности, угроз пандемийного характера [9], сформировавшегося кадрового дефицита, последствий проводимых в отдельных регионах страны, зачастую, неоправданных мероприятий по так называемой оптимизации первичных медицинских учреждений и их реструктуризации возрастает роль и значимость института государственного регулирования сферы медицинских услуг, в том числе в реализации конституционных прав населения на качественную и доступную медицинскую помощь, а также в аспектах оперативной мобилизации ресурсов, повсеместного распространения инновационных медицинских технологий, обеспечения вакцинами и препаратами для нейтрализации сложных эпидемиологических ситуаций.

При этом, существенным фактором, оказывающим влияние на качество государственного регулирования сферы медицинских услуг, выступает процесс перестройки организационных и экономических отношений в национальной системе здравоохранения, отражающейся, в том числе, в росте числа негосударственных медицинских организаций, исходе кадров из бюджетных учреждений здравоохранения и дефиците в них узких специалистов, снижении доступности бесплатной медицинской помощи и др.

Анализ современных публикаций позволяет судить о наличии серьезного исследовательского интереса к обозначенной проблематике, в то же время вопросы повышения эффективности регулирования интенсивно развивающейся сферы медицинских услуг предопределяют необходимость акцентированного научного внимания к новому формату организационно-экономических отношений в системе здравоохранения и их творческому переосмыслению.

Цель настоящей статьи заключается в актуализации задач развития национального здравоохранения в системе обеспечения экономической безопасности страны и определении направлений совершенствования государственного регулирования сферы медицинских услуг в современных условиях.

Методология исследования, материалы и методы. Методологической основой при работе над настоящей статьей выступили базовые положения теории систем и организации управления, опубликованные результаты исследований представителей научного сообщества в области здравоохранения, менеджмента, государственно-частного партнерства. В процессе исследования в рамках системного подхода применялись методы ретроспективного и монографического анализа, сравнения и научной абстракции.

Выводы и предложения основываются на теоретическом заделе и практическом опыте авторов, адресованы научному сообществу, руководителям и специалистам в сфере управления здравоохранения.

Основная часть. Реформа здравоохранения в нашей стране концептуально основывалась на представлениях о необходимости незамедлительной децентрализации, сложившейся в советскую эпоху системы регулирования [3] и перехода к рыночным отношениям в сфере медицинских услуг [4]. В процессах реформирования были созданы институт медицинского страхования и механизм финансирования медицинских организаций, нормативно закреплен регламент правовых отношений с пациентами и иными получателями медицинских услуг.

Неоднозначность достигнутых итогов реформирования, возникновение новых системных проблем, и не решение уже существовавших отмечается в научной литературе [6]. Например, иерархически выстроенное перераспределение централизованно консолидированных средств медицинского страхования породило: высокие административные издержки, непрозрачность деятельности страховых компаний, элементы коррупционной составляющей, финансирование региональных медицинских учреждений по остаточному принципу, сопровождающееся снижением качества медицинской помощи и неравенством в ее полноценной доступности для разных слоев населения [2].

В то же время, страховая медицина создает устойчивые предпосылки для повышения защищенности прав граждан при получении медицинской помощи, обеспечивает альтернативность выбора медицинского учреждения пациентом, повышает мотивацию медицинского персонала.

Следует отметить, что современные реалии отличаются развитием системы здравоохранения Российской Федерации по двум альтернативным направлениям: поддержка гарантированной конституциональными нормами бесплатной медицинской помощи и обеспечение условий для динамичного формирования рынка медицинских услуг, конкуренция между которыми, в свою очередь, предопределяет необходимость совершенствования государственного регулирования для преодоления возникающих противоречий. В частности, противоречия между, с одной стороны, сохранением социальной ориентированности действующей государственной политики и предотвращением усиления социального расслоения населения, а, с другой стороны, соблюдением интересов бизнес-структур, активно распространяющих инновационные технологии и мобильно расширяющих спектр оказываемых медицинских услуг.

Происходящая в последние десятилетия трансформация российского здравоохранения сопровождается целым комплексом организационно-экономических, нормативно-правовых, функциональных изменений, реализацией новых форм финансирования, ресурсного обеспечения и контроля процессов институционального воздействия государства. Следует отметить, что государственное регулирование здравоохранения осуществляется посредством инструментов страхования, стандартизации, сертификации и лицензирования [8]. Национальное правительство и Министерство здравоохранения Российской Федерации определяют государственную политику, концептуальные подходы и методы управления в соответствующей области на основе реализации функций прогнозирования, планирования, научно-правового нормирования, финансирования, регулирования и контроля [5].

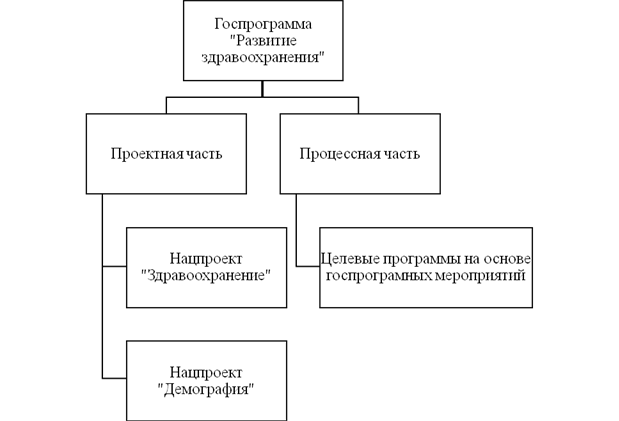

Так, в настоящее время место здравоохранения в системе обеспечения экономической безопасности страны определяется содержанием государственной программы «Развитие здравоохранения» [1], разделы которой схематично отображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура государственной программы «Развитие здравоохранения»

Источник: cоставлено авторами.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышению эффективности оказания первичной медицинской помощи, развитию детского здравоохранения, формированию сети медицинских исследовательских центров, подготовке высококвалифицированных кадров и т.д. [11]. Проект «Демография» включает мероприятия по укреплению общественного здоровья и заботе о старшем поколении. Процессная часть государственной программы объединяет 28 ведомственных целевых программ.

В настоящее время сфера медицинских услуг России представляет собой разветвленную сеть бюджетных (государственных и муниципальных), ведомственных и частных медицинских организаций, осуществляющих профессиональную (сертифицированную) профилактическую, диагностическую, лечебную и реабилитационную деятельность в пространстве страны за счет бюджетных ассигнований, аккумулированных средств фондов медицинского страхования и средств населения.

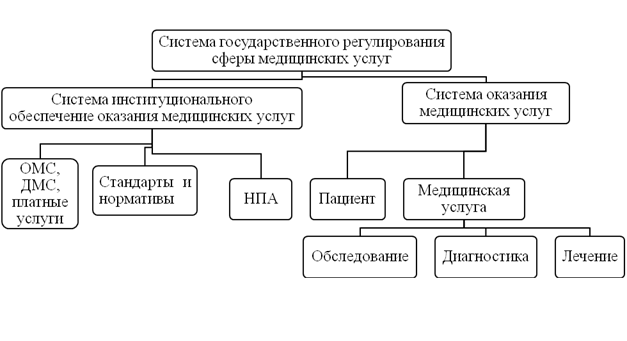

В свою очередь качество и своевременность оказания медицинских услуг населению формируется комплементарными связями между пациентами, медицинскими учреждениями различных организационно-правовых форм и работающим в них персоналом, страховыми фондами и организациями, органами государственного и муниципального управления и надзорного регулирования, а также достижением паритета в удовлетворении интересов всех сторон. Авторское видение организационных отношений в системе государственного регулирования сферы медицинских услуг в единстве ее структуры и функций отображено на рисунке 2.

Рисунок 2. Система государственного регулирования сферы медицинских услуг

Источник: cоставлено авторами.

Как видно из рисунка 2 функции институционального обеспечения оказания медицинских услуг отделены от непосредственной реализации медицинских услуг бюджетными и частными медицинскими организациями, что закладывает основу для дальнейшей централизации регулирования, избавления от излишнего контроля, укрепления конкурентных позиций, устойчивости к внешним воздействиям, повышения инициативности на местах и мотивации к профессиональной деятельности.

Важнейшая роль в регулировании данных связей и взаимодействий отводится деятельности систем обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования посредством имплементации соответствующих страховых моделей и администрирования страховых отчислений. К современным проблемам российского медицинского страхования можно отнести:

– пониженные ставки страховых отчислений относительно принятых в развитых экономиках;

– региональную дифференциацию и муниципальное неравенство по стоимости и качеству оказания медицинских услуг;

– высокий моральный и технологический износ основных фондов и др.

Для эффективного развития сферы медицинских услуг необходимо не только повысить долю расходов на здравоохранение в ВВП Российской Федерации, но и:

– завершить децентрализацию финансирования первичного звена, передав распределительные функции федеральных структур территориальных органам обязательного медицинского страхования;

– нормативно разграничить функции ОМС и ДМС;

– повысить ответственность медицинских страховых компаний за эффективность распределения средств.

Считаем также необходимым отметить, что процессы совершенствования государственного регулирования сферы медицинских услуг в процессах обеспечения экономической безопасности страны должны быть сориентированы на достижения консенсуса интересов всех стейкхолдеров, в том числе в вопросах финансирования распространения инновационных технологий в рамках реализации медицинских инвестиционных программ, призванных удовлетворять постоянно растущие общественные запросы.

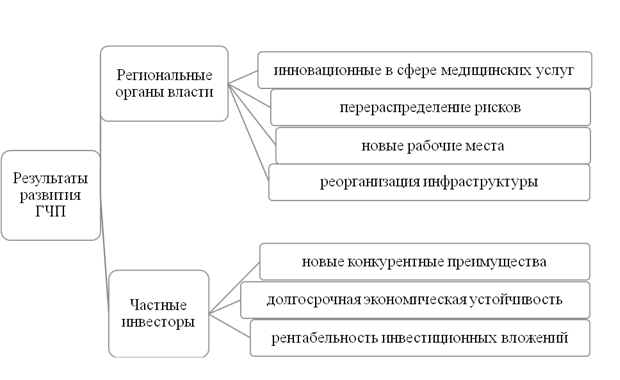

Отчасти решению данной задачи может послужить направление по активизации практики применения государственно-частного партнерства (ГЧП), основанного на привлечении частных инвесторов для реализации социально-значимых проектов по повышению технологической и инфраструктурной обеспеченности отрасли здравоохранения на региональном и местном уровнях. Преимущества для сторон в рамках ГЧП на уровне субъекта Российской Федерации отображены на рисунке 3.

Рисунок 3. Модель государственно-частного партнерства в сфере медицинских услуг

на региональном уровне

Источник: составлено авторами.

Безусловно, достижение масштабных эффектов ГЧП в сфере медицинских услуг предопределяет совершенствования таких составляющих государственного регулирования, как:

– развитие соответствующей нормативно-правовой базы и методологической основы;

– оптимизации методического инструментария мониторинга, анализа и оценки структурной, экономической и социальной эффективности организаций здравоохранения;

– внедрение инновационных методов управления и контроля качества, прогрессивных форм организации и оплаты труда медицинского персонала.

Заключение

Проведенное исследование показало, что задачи развития российского здравоохранения в системе обеспечения экономической безопасности страны в современных условиях актуальны и значимы, что предопределяет творческий поиск направлений совершенствования государственного регулирования сферы медицинских услуг. В числе предлагаемых в статье направлений такого совершенствования значимое место занимает реализация государственно-частного партнерства в сфере медицинских услуг для повышения технологичности отрасли и привлечения дополнительных источников инвестиций, а также дальнейшее развитие обязательного и добровольного медицинского страхования в целях удовлетворения общественного запроса на повышение качества жизни населения Российской Федерации.

References:

Alekseeva E.V., Bekher V.V., Verezubova T.A. i dr. (2023). Problemy ekonomicheskoy bezopasnosti: vyzovy novoy realnosti [Problems of economic security: challenges of the new reality] Chelyabinsk: Izdatelskiy tsentr YuUrGU. (in Russian).

Baynova M.S. (2019). Sotrudnichestvo Rossii i Kitaya v sfere obrazovaniya, kultury i turizma v XXI v.: vozmozhnosti i perspektivy [Cooperation between Russia and China in the field of education, culture and tourism in the 21st century: opportunities and prospects] Saint Petersburg: Tsentr nauchno-proizvodstvennyh tekhnologiy «Asterion». (in Russian).

Chekmarev V.V. (2020). Teoriya ekonomicheskoy bezopasnosti: evolyutsionnyy aspekt [Theory of economic security: evolutional aspect]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 3 (3). 335-350. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.3.110587.

Danilov A.I., Bizenkov A.S. (2019). Reformirovanie sistemy zdravookhraneniya v sovremennoy Rossii [Health care system reforming in modern Russia]. Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii. 18 (1). 202-205. (in Russian).

Gorodetskiy A.E., Karavaeva I.V. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: teoreticheskoe obosnovanie i metody regulirovaniya [Economic security of Russia: theoretical justification and methods of regulation] M.: Institut ekonomiki RAN. (in Russian).

Karavaeva I.V., Bykovskaya Yu.V., Kazantsev S.V., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2022). Otsenka prognozno-ekonomicheskikh pokazateley Rossiyskoy Federatsii v period chastichnoy mobilizatsii [Evaluation of forecast and economic indicators of the Russian Federation amidst partial mobilization]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (10). 2655-2676. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.10.116423.

Karavaeva I.V., Kazantsev S.V., Lev M.Yu., Kolomiets A.G., Bykovskaya Yu.V., Shafranskaya A.M. (2023). Federalnyy byudzhet Rossiyskoy Federatsii na 2023 god i na planovyy period 2024–2025 godov v usloviyakh chastichno mobilizatsionnoy ekonomiki [The federal budget of the Russian Federation for 2023 and for the planning period of 2024-2025 in a partially mobilization economy]. Economic security. 6 (1). 11-50. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.1.117468.

Krestianinova O.G. (2019). Issledovanie sushchnosti meditsinskikh uslug kak ekonomicheskoy kategorii [Study of the essence of medical services as an economic category]. Bulletin of the Saint Petersburg State University of Economics. (3(117)). 155-160. (in Russian).

Ochurdyapova A.A., Googe O.A. (2019). Sovremennoe sostoyanie sistemy obyazatelnogo meditsinskogo strakhovaniya v Rossiyskoy Federatsii [The current state of the compulsory health insurance system in the Russian Federation]. Uchenye zapiski Altayskogo filiala Rossiyskoy akademii narodnogo khozyaystva i gosudarstvennoy sluzhby pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii. (16). 189-192. (in Russian).

Rozhkov D.V., Rudenko M.N. (2023). Gosudarstvennoe regulirovanie sfery meditsinskikh uslug [State regulation of the sphere of medical services] Moscow: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K». (in Russian).

Rudenko M.N., Balandin D.A. (2021). Novye vyzovy sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti v prostranstvennom razvitii regiona [New challenges of socio-economic security in the spatial development of the region]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 4 (3). 795-806. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112023.

Tatarkin A.I., Kuklin A.A. (2012). Izmenenie paradigmy issledovaniy ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Changing the paradigm of region’s economic security research]. Economy of the region. (2(30)). 25-39. (in Russian). doi: 10.17059/2012-2-2.

Страница обновлена: 06.04.2025 в 11:41:43