Regional economic policy amidst modern challenges: problems, tasks, and solutions

Tumenova S.A.1![]() , Zhabelov T.Sh.2, Ilyasova K.Kh.3

, Zhabelov T.Sh.2, Ilyasova K.Kh.3

1 Институт информатики и проблем регионального управления - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный центр "Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук", Russia

2 Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук, Russia

3 Чеченский государственный педагогический университет

Download PDF | Downloads: 62

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 11 (November 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=56576860

Abstract:

The article is devoted to the implementation of the regional policy of stimulating economic growth in the new realities of the ever-increasing complexity of system-forming relations inherent in the modern type of reproduction. The article presents the characteristics of global trends that have the most noticeable impact on the dynamics of the regional economy. It is noted that their impact is complex and contradictory. In the context of the special relevance of the problems of adaptation of the regional economy to the challenges and threats of the external environment, the priority tasks of regional management are identified. A cross-functional model of stimulating regional development based on a comprehensive policy of improving the quality of management of the process of developing and implementing innovative development programs is proposed. The expediency of achieving a regional innovation consensus as a necessary condition for its effective implementation is substantiated.

Keywords: global trends, regional economic policy, strategic priorities, innovation process activation, cross-functional model

JEL-classification: R11, R12, R13, R58

Введение.

В настоящее время человечество сталкивается с действием новых вызовов и угроз, являющихся основанием для разнообразных по природе трансформаций в экономике и социуме. Они характеризуются сложным взаимодействием геополитических, социальных, экономических, технологических факторов, динамикой институциональных условий, правил и механизмов принятия решений в сфере государственной политики и др. [1].

В результате одной их наиболее важных проблем управления региональной экономикой становится обеспечение устойчивости и эффективности развития в условиях роста глобальной неопределенности и системных рисков. Для отечественных регионов, различающихся исторически сложившимися традиционными институтами, демографическими, социокультурными, географическими и иными различиями, особую актуальность приобретает проблема определения стратегических приоритетов регионального развития и разработка соответствующего инструментария их реализации.

В научном и экспертном сообществе сформировался консенсус о том, что наиболее эффективным направлением обеспечения экономического роста, адекватным возрастающей сложности системообразующих отношений, свойственных современному этапу развития, является построение инновационной воспроизводственной модели, предполагающей активное распространение интеграционных способов ведения хозяйственной и управленческой деятельности, повышение роли инноваций, новых технологий, сетевых структур, персонификацию рыночного спроса и предложения [2-7].

Целью работы стал анализ современных тенденций модернизации экономики, а также определение приоритетных задач региональной политики и механизмов их реализации с учетом всевозрастающей интеллектуализации всех видов деятельности и применяемых факторов.

Научная новизна исследования состоит в развитии базовых положений формирования качественно новой региональной экономической политики.

В работе использованы методы системного, логического и сравнительного, анализа, методы обобщения и систематизации.

Основные результаты исследования.

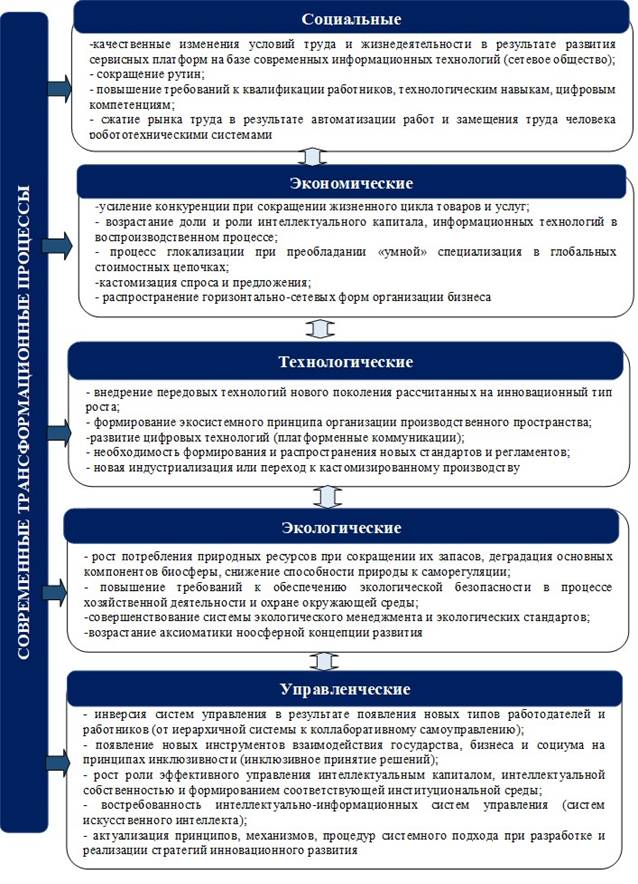

Исходя из особой значимости установления технологических и институциональных трендов современного развития, оказывающих принципиальное влияние на смену приоритетов региональной политики, повышение эффективности бизнес-моделей, дана характеристика наиболее важных из них.

1. Структурно-технологические трансформации на инновационной основе в значительной степени определяют качество и динамику экономического роста, а также процессы активизации инновационной деятельности экономических акторов. Вместе с этим интенсификация процессов инновационной трансформации экономики актуализирует проблему поиска управленческих механизмов, инновационных стратегий и программ, способных обеспечить устойчивость развития региональных экономик в условиях радикальных изменений, связанных с формированием инновационных продуктов, технологий и целых отраслей.

2. Появление индустрий нового технологического поколения, находящиеся на стыке цифровых технологий и реального мира, которые способствуют формированию инноваций, основанных на технологиях обработки больших объемов данных/информации. Речь идет о формировании цифровых сервисных платформ, технологий обработки big data (больших данных), что способствует выработке новых знаний и созданию инноваций за счет использования потенциала сетевых структур, основанных на взаимодействии всех стейкхолдеров инновационного процесса [5]. Сетевые сервисы, созданные с помощью интернета вещей, смартфонов, современных устройств и приложений с дополненной/виртуальной/смешанной реальностью, цифровые двойники реального мира, повышают скорость работы, сокращают время выхода на рынок, снижают производственные и др. затраты. Различные виды кибер-физических систем (умные дома и умные города (smart cities), умные производства и умные сети (smart grids), транспортные сети (smart transportation), интернет вещей (Internet of Things), интеллектуальные встроенные системы и т.д.) радикально меняют основы экономической деятельности, позволяют концентрировать необходимую информацию/ресурсы для производства кастомизированной (персонализированной) продукции или услуг. Вследствие вовлечения потребителей в процесс разработки такого продукта, представленные технологии позволяют развивать инновации, генерируемые конечными пользователями. Как отмечают М. Расселл и его соавторы, изменения в бизнес-процессах (по всей цепочке создания стоимости) связанные с усилением акцента и производителей, и потребителей на совместной реализации процессов производства, потребления, а также в выстраивании творческих и человеческих отношений [3].

3. Наблюдается «сокращение» экономического времени и пространства, что выражается в ускорении научно-технологических процессов, сокращении жизненного цикла товаров/услуг, сроков внедрения инноваций. В результате устойчивость развития и конкурентоспособность экономических агентов определяется в большей мере их потенциалом применения технологических факторов.

4. Инновационные процессы становятся более сложными, интерактивными и децентрализованными, способствуя формированию новой, сетевой модели инноваций, основанной на концепции «коллаборативных инновационных сетей, которые формируют определенную экосистему» [6, 8]. Развитие сетевой среды имеет следствием усложнение строения экономических систем, формирование сетевых сообществ, ориентированных на обеспечение технологического развития и инноваций, которые создаются на разных иерархических уровнях: от локального до глобального [7]. То есть, инновационный процесс становиться распределенным/децентрализованным: инновационный поток распределяется между всеми заинтересованными участниками инновационного процесса, формируя целостный и сложный комплекс реализации знаний/инноваций/технологий в экономике.

5. Усиливается координация и интеграция инновационной деятельности в рамках научно-технического сотрудничества. Если для индустриальной экономики характерно развитие национальных цепочек создания стоимость (ЦСС), осуществление внешней торговли сырьем/готовой продукцией, то интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологи (ИКТ) имело результатом создание глобальных ЦСС (получивших широкое распространение в области промышленной обработки в 1990 гг. прошлого века, а с 2000 гг. и в сфере услуг). Следствием такой перестройки стала смена модели классической корпорации, характерной эпохе массового производства, моделью распределенной сетевой компании, состоящей из нескольких относительно независимых фирм малого и среднего размера [9].

6. Существенно возрастает роль политической воли и участия государства в развитии потенциала экономики абсорбировать и распространять появляющиеся инновации, технологические решения, что определяет в конечном счете конкурентные позиции государств в мире. С позиции выработки государственной политики максимизации положительных эффектов инновационных трансформаций и производства конкурентоспособной продукции нового поколения необходимо проектирование и принятие системы комплексных технологических, управленческих решений, направленных на реализацию экономического потенциала инновационных технологий. Следует отметить, что эти процессы непосредственно касаются и непроизводственных секторов (образование, наука, медицина и др.), проблем формирования благоприятного инвестиционного и делового климата.

7. Сегодня во всем мире растет понимание того, что формирование региональной инновационной системы, развитие всех ее составляющих, достижение социального консенсуса, направленного на приоритетное развитие инновационных производств, становятся основой принятия эффективных управленческих решений. Вследствие этого ключевые задачи современной региональной политики должны быть увязаны с технико-технологическим перевооружением производственного сектора, достижением комплексности и устойчивости развития в результате обеспечения перманентности инновационного цикла. При этом как показывает практика, чем менее развития экономика государства, тем большие усилия оно должно прикладывать для активизации инновационного процесса.

8. Стремительное инновационно-техническое и технологическое развитие ускоряет производственные процессы, способствует повышению креативного/интеллектуального потенциала кадров. Так, в современных условиях впервые в истории подъем производства опирается исключительно на рост производительности, когда рынок труда не растет, а наоборот, развитие новых технологий приводит к его сжатию. По оценке К. Фрей и М. Осборн [10] в ближайшие 20 лет в секторах, связанных с рутинным трудом, может быть автоматизировано до 47% рабочих мест. При этом параллельно с процессом сокращения рынка труда, наблюдается старение населения, что тоже имеет свои отрицательные следствия. Для России негативная тенденция снижения доли занятых в экономике сложившаяся в начале 90-х гг. продолжает оставаться чрезвычайно злободневной. Это значит, что необходимо обеспечить процесс непрерывного наращивания производительности для поддержания устойчивого роста.

9. В результате перехода к пятому технологическому укладу (ТУ), а тем более, к шестому ТУ, радикально меняется роль природного фактора в процессе динамизации экономики. Если природный фактор еще до конца ХХ в. воспринимался как один из основных источников экономического роста, то сегодня он постепенно превращается в его ограничитель [11]. Экологические проблемы становится все более ощутимым ограничителем экономической динамики из-за истощения лучших месторождений полезных ископаемых, дефицита пахотных земель и пресной воды, вырубки тропических лесов, неблагоприятных климатических изменений.

Систематизация глобальных трендов, оказывающих ключевое влияние на современную экономическую динамику показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Глобальные трансформационные процессы, формирующие новое качество экономического роста

Источник: составлено по (Туменова, 2019 [11])

Таким образом, исследование современных тенденций экономической динамики, свидетельствует о целесообразности перехода отечественных регионов к инновационной воспроизводственной модели развития при возрастающей роли и значения государства в стимулировании инновационной деятельности как на национальном, так и региональном уровне.

Проведенное исследование позволило выявить наиболее важные задачи управления трансформацией отечественных регионов для перехода на инновационную модель развития, в числе которых:

− выявление инновационной компетенции региональной экономики;

− реализация комплексных стратегий и программ инновационного развития адаптированных к социально-экономической специфике регионов;

− формирование благоприятной бизнес-среды, стимулирующей инновационную активность предпринимательства;

− содействие формированию высокотехнологической отрасли, которой отведена основная роль в стимулировании инноваций;

− предоставление доступа в Интернет и к высокоскоростному подключению для всех слоев населения, наряду с улучшением навыков и повышением их осведомленности;

− формирование цифровых компетенций, воспитание и удержание квалифицированных кадров;

− обеспечение необходимой для катализации инновационных процессов физической и нематериальной инфраструктурой, укрепление инновационной экосистемы;

− использование платформенных решений, вычислительных мощностей, алгоритмов и данных как новых конкурентных ресурсов, обеспечивающих лидерство в новой экономике.

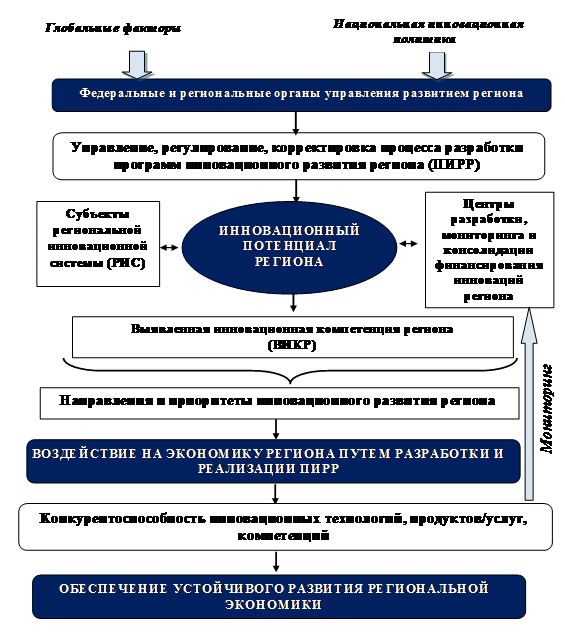

Следует отметить, что для России в ближайшей перспективе особую актуальность приобретут проблемы ускоренной разработки и имплементации документов/регламентов, призванных регулировать отношения в сфере использования инновационных технологий (систем ИИ, робототехнических систем и др.), а также интеллектуальной собственности. Потребуют повышенного внимание и социальные аспекты, обусловленные необходимость эффективного регулирования взаимодействий государства, социума и бизнес-сообщества в результате активизации процесса внедрения технологических инноваций, расширения влияния цифровых технологий и, соответственно, способности восприятия населением этих изменений. В контексте изложенного на рисунке 2 предложена структурно-функциональная модель стимулирования регионального развития на основе проведения политики, направленной на повышение качества управления процессом разработки и внедрения программ инновационного развития (ПИР).

Рисунок 2. Структурно-функциональная модель стимулирования региональной экономики на основе активизации инновационного процесса

*Авторская разработка

При построении данной модели мы исходили из предположения о том, что устойчивость и комплексность развития региональной экономики возможно достичь за счет структурной диверсификации, реализуемой на «принципах умной специализации», сосредоточении усилий на выявленных приоритетных направлениях развития и разработке адекватного набора механизмов/инструментов стимулирования инновационного процесса в регионе в соответствии с его профилем [2, 5]. Также для воплощения представленной модели целесообразно достижение регионального инновационного консенсуса на основе привлечения и учета интересов всех стейкхолдеров активизации инновационного процесса к реализации выбранного (того или иного) типа программы развития региона.

Выводы

Кризисные явления в экономики требуют перехода к мерам стимулирования инновационной активности в соответствии со сложившейся спецификой региональных экономик. Для регионального менеджмента в новых экономических реалиях одним из главных приоритетов становиться необходимость обеспечения адаптации экономики региона к глобальным вызовам и угрозам внешней среды, всевозрастающей конкуренции, которая сегодня все в большей степени основывается на знаниях и инновациях. В работе представлена систематизация глобальных трендов, оказывающих наибольшее влияние на современную динамику региональной экономики, отмечено, что их воздействие носит сложный и противоречивый характер.

Выявлены наиболее важные задачи управления процессом перехода на инновационную модель развития. Показано, что в эпоху инновационных трансформаций требуется проведение комплексной политики, что означает необходимость разработки стратегии, предусматривающей использование всей совокупности потенциальных преимуществ, связанных с применением новых технологий, а также нивелирования препятствий, стоящих на их пути.

Предложена модель стимулирования регионального развития на основе проведения проактивной политики, направленной на повышение качества управления процессом разработки и внедрения программ инновационного развития. Исходя из важности обеспечения системности мероприятий по активизации регионального инновационного процесса, указано на целесообразность достижения регионального инновационного консенсуса как необходимого условия их эффективной реализации.

References:

Frey C.B., Osborne M.A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change. (114). 254-280. doi: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.

Gloor P.A. (2006). Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks

Payusova T.I., Zherebyateva N.V., Karagulyan E.A., Oshurkova E.Ya. (2023). Sistemnyy analiz faktorov ekologo-orientirovannogo regionalnogo razvitiya (na primere Tyumenskogo rayona) [Factors of ecologically oriented regional development (the Tyumen region case): system analysis]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (8). 3019-3036. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.8.118895.

Russell M.G. [et al.] (2011). Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration

Shitov E.A., Rakov D.A., Kovrova E.S., Dvoryantseva N.A., Zarubin Yu.V., Shaburova Ya.S. (2023). Kompleksnaya otsenka kachestva i polnoty regionalnyh strategiy v oblasti tsifrovoy transformatsii subektov Rossiyskoy Federatsii [Comprehensive assessment of the quality and completeness of regional digital transformation strategies of the constituent entities of the Russian Federation]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). 503-520. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117249.

Todeva E. (2013). Governance of Innovation and Intermediation in Triple Helix Interactions Ind High Educ. (27(4)). 263–278.

Tumenova S. A. (2019). Regionalnaya konkurentosposobnost v novoy ekonomike: kontseptsii, metody, modeli [Regional competitiveness in the new economy: concepts, methods, models] (in Russian).

Tumenova S. A. (2020). Regional Competitiveness: the Search for Effective Solutions in the Field of Innovative Development Vladivostok: Atlantis Press.

Tumenova S. A., Uzdenova M. Kh., Sozaeva T. Kh. (2020). European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS Grozny: European Publisher.

Tumenova S.A. (2021). Strategicheskie prioritety konkurentnoy spetsializatsii Severo-Kavkazskogo makroregiona [Strategic priorities of the North Caucasus macroregion competitive specialization]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1817-1836. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.4.113832.

Tumenova S.A. (2022). Adaptivnaya ustoychivost ekonomicheskikh sistem: faktory i usloviya obespecheniya rosta [Adaptive sustainability of economic systems: growth factors and conditions]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2409-2420. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.4.116525.

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:27:03

Russia

Russia