Influence of parameters of health and life expectancy on the dynamics of the labor market and socio-economic development of Russian regions

Dudin M.N.1![]() , Golyshko P.V.2

, Golyshko P.V.2

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Russia

2 ГБУЗ ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ, Russia

Download PDF | Downloads: 15

Journal paper

Economics and society: contemporary models of development (РИНЦ)

опубликовать статью

Volume 12, Number 2 (April-June 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49715914

Abstract:

The article examines the most significant aspects of the well-being and well-being of the population of Russian regions - health and life expectancy. It is shown that the Russian labor market, which experienced a shortage of qualified labor resources even before the pandemic, will be subject to deferred shocks associated with the COVID-19 epidemic in the medium term. The shocks will be caused not only by a quantitative reduction in the labor force, but also by a reduction in the life expectancy of the population, as well as a decrease in the health parameters of citizens after the coronavirus infection. In addition, labor markets in the regions will be increasingly subject to gender bias, since men's life expectancy and their level of health are significantly lower than women's, but gender wage discrimination in Russia is very high (from 25% to 30%), therefore, women will not be interested in increasing labor productivity. Also, low living standards will negatively affect labor productivity, and this will be especially pronounced in economically depressed regions. But the key problem of the Russian economy and the economies of the regions that form it is the inability or inability to increase and master the scientific and technological potential, therefore, in the medium term, we should probably expect an increase in economic recession.

Keywords: labor market, labor force, life expectancy, standard of living, health of the population, socio-economic development of the regions, scientific and technological potential of the regions

JEL-classification: J21, J44, J62, J82, R11, R58

Введение. Эпидемия COVID-19 показала наиболее уязвимые места российского рынка труда и обеспеченности национальной экономики рабочей силой. За прошедшие два года российский рынок труда, который и до этого испытывал недостаток в высококвалифицированной рабочей силе, стал в этом отношении еще более дефицитным [1–4] (Kashepov, Afonina, Golovachyov, 2021; Chekmarev, Lukichev, Konev, 2021; Ilyina, 2021; Popov, Baymurzina, 2021). Негативно на динамику российского рынка труда повлияли и решения федеральных властей отложить реализацию некоторых значимых национальных проектов до 2030 года [5, 6] (Filimonova, Luskatova, Filimonova, 2022; Volodina, Podolskaya, 2021). Прежде всего, к таким наиболее значимым для российского рынка труда проектам следует отнести:

а) инициативы по повышению престижа рабочих профессий, заложенные в проект «Образование»;

б) инициативы по содействию занятости, заложенные в проект «Демография»;

в) инициативы по поддержке самозанятых, а также начинающих предпринимателей, заложенные в проект «Малое и среднее предпринимательство».

И это лишь некоторые из планировавшихся к реализации инициатив, которые могли бы снизить дефицит квалифицированной рабочей силы на российском рынке труда [7, 8] (Vashalomidze, Pak, 2021; Kislitsyna, 2021). Кроме этого, негативно на динамику российского рынка труда влияет общее сокращение рождаемости и тренд старения населения, а также сокращение продолжительности жизни российских граждан вследствие эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Цель статьи заключается в анализе параметров здоровья и продолжительности жизни населения на динамику российского рынка труда и социально-экономическое развитие регионов России.

Результаты и обсуждение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка (World Bank), смертность в Российской Федерации в 2020 году увеличилась с 12 до 15 человек на 1 тыс. населения, а в 2021 году этот показатель продемонстрировал рост до 17 человек на 1 тыс. населения.

Таким образом, огрубленная оценка смертности в 2020 году увеличилась на 25%, а в 2021 году еще примерно на 13% [9, 10]. Росстат, публикуя данные о динамике смертности населения в последние два года, указывает, что за 2020 год прирост умерших составил около 19%, а в 2021 году – около 14% [11]. Таким образом, данные Росстата и данные международных организаций в целом коррелируют между собой. Вместе с тем Росстат не публикует данные относительно ожидаемой продолжительности здоровой жизни, а также некоторых иных важных данных о бремени болезней в Российской Федерации, поэтому далее мы будем использовать данные международных организаций.

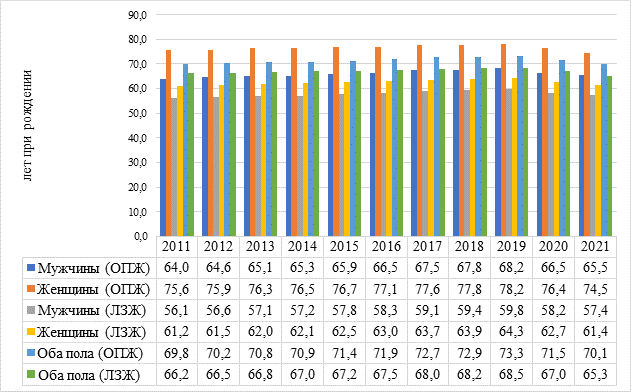

Итак, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в Российской Федерации за 2020 и 2021 годы существенно сократилась (относительно пика, достигнутого к 2019 году), соответственно, сократилось и число лет здоровой жизни (ЛЗЖ), при этом разрыв между мужчинами и женщинами по обоим показателям также сократился (рис. 1).

Рисунок 1. Сравнительная динамика продолжительности жизни населения Российской Федерации, в том числе с учетом пола [10, 11]

Но вместе с тем российские мужчины на 12–15% имеют меньшую продолжительность жизни и, соответственно, число здоровых лет жизни. А в общем случае продолжительность жизни населения в Российской Федерации в результате эпидемии COVID-19 сократилась примерно на три года. Таким образом, на данном этапе мы можем говорить о том, что бремя болезней в российском обществе увеличилось, соответственно, среднее качество рабочей силы снизилось, поскольку:

· во-первых, у мужчин число лет здоровой жизни в среднем меньше, чем принятый пенсионными поправками в 2018 году возраст выхода на пенсию (от 56 до 59 лет здоровой жизни против 65 лет установленного возраста выхода на пенсию). Кроме этого, у мужчин общая продолжительность жизни в 2020 и в 2021 годах лишь на 0,5–1,5 года больше, чем возраст выхода на пенсию;

· во-вторых, женщины в среднем (за 2011–2021 гг.) имеют на 10,5 года больше общей продолжительности жизни, но количество лет здоровой жизни у женщин только на 9 лет больше, чем у мужчин. В 2020 и в 2021 году количество лет здоровой жизни у женщин стало равно возрасту выхода на пенсию (для женщин возраст выхода на пенсию составляет 62 года);

· в-третьих, более высокая общая и здоровая продолжительность жизни российских женщин делает национальную экономику зависимой от них в большей степени, чем от мужчин, однако средний уровень оплаты труда российских женщин на 25–30% ниже, чем у мужчин. Это не способствует повышению производительности их труда или мотивации к повышению квалификации.

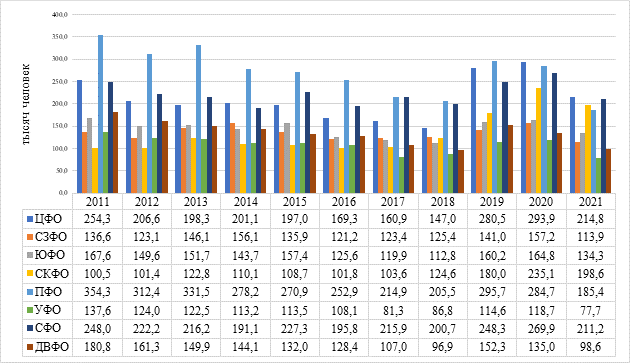

Второй момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что при общем дефиците рабочей силы и высоком спросе на высококвалифицированные трудовые ресурсы численность потенциальной, т.е. не вовлеченной в экономический оборот рабочей силы за 2020 и 2021 годы увеличилась. Наиболее значимый прирост был зафиксирован в 2019 году (рис. 2).

Рисунок 2. Сравнительная динамика численности потенциальной рабочей силы по федеральным округам [11]

Так, на начало 2020 года, исходя из официальных данных Росстата, прирост численности потенциальной рабочей силы по всем субъектам Федерации составил 43% относительно данных на начало 2019 года. Максимум прироста – почти в два раза – зафиксирован в ЦФО (Центральном федеральном округе, минимум – всего на 12% – в СЗФО (Северо-Западном федеральном округе). На 42–44% увеличилась в начале 2020 года численность потенциальной рабочей силы в ЮФО, СКФО, ПФО (соответственно, в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском федеральных округах). В УФО (Уральском федеральном округе) и в СФО (Сибирском федеральном округе) прирост численности потенциальной рабочей силы составил 32% и 24% соответственно на начало 2020 года. В ДФО (Дальневосточном федеральном округе) рассматриваемый показатель увеличился на 57% на начало 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года.

На начало 2021 года в ЦФО, ЮФО, УФО численность потенциальной рабочей силы увеличилась еще на 3–5% относительно начала 2020 года.

Максимум роста показателя пришелся на СКФО – здесь численность потенциальной рабочей силы увеличилась еще на 31% (на начало 2021 года относительно начала 2020 года). СФО и СЗФО показали прирост численности потенциальной рабочей силы на 9–11%, а в ПФО и ДВФО произошло вовлечение потенциальной рабочей силы в экономическую активность – сокращение численности показателя составило 4% и 11% соответственно.

На начало 2022 года во всех субъектах Федерации произошло вовлечение потенциальной рабочей силы в экономическую активность в регионе. Лидерами являются ПФО и УФО – здесь сокращение численности показателя составило 35%, в ЦФО, СЗФО и ДВФО сокращение численности потенциальной рабочей силы составило от 22% до 28%. В ЮФО и СКФО сокращение численности потенциальной рабочей силы составило 16–18% по состоянию на начало 2022 года относительно начала 2021 года.

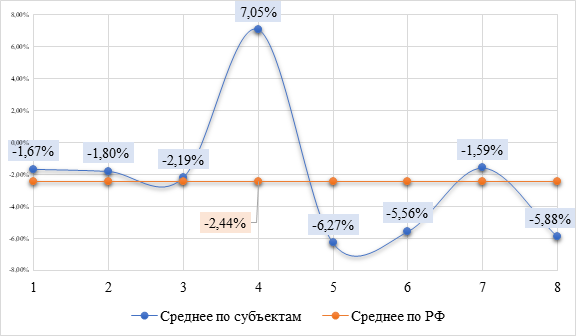

Вместе с тем за весь рассматриваемый период почти все субъекты Федерации, за исключением СКФО, продемонстрировали общий тренд на вовлечение потенциальной рабочей силы в экономическую активность в регионе (данные рисунка 3). Очевидно, что если по Российской Федерации произошло за десять лет сокращение численности потенциальной рабочей силы на 2,44% (в среднем за год с 2011 по 2021 год), а в отдельных субъектах Федерации сокращение было более заметным – свыше 5–6%, то напротив, в СКФО среднегодовой прирост численности потенциальной рабочей силы составил 7,05% в период с 2011 года по 2021 год включительно. Таким образом, на данном этапе мы можем резюмировать, что стагнация в российской экономике, которая началась до эпидемии COVID-19, а также сама эпидемия способствовали высвобождению рабочей силы из экономической активности. После прохождения пиков эпидемии практически во всех субъектах Федерации произошла обратная кооптация в экономическую активность потенциальной рабочей силы за исключением наиболее бедных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Рисунок 3. Среднегодовой прирост/снижение численности потенциальной рабочей силы в федеральных округах за период 2011–2021 гг. [11]

Пояснение к рисунку: 1 – ЦФО, 2 – СКФО, 3 – ЮФО, 4 – СКФО, 5 – ПФО, 6 – УФО, 7 – СФО, 8 – ДВФО.

Как высвобождение, так и вовлечение рабочей силы в экономическую активность может способствовать росту производительности труда [12–14] (Bayrakova, Romanyuk, Trusevich, 2021; Tyrsin, Vasileva, 2021; Plenkina, Lenkova, 2022). В первом случае – за счет повышения интенсивности использования трудовых ресурсов, во втором случае – за счет увеличения объемов производства материальных и нематериальных благ. При этом для повышения интенсивности использования трудовых ресурсов необходим научно-технологический задел, который должен быть сформирован в национальной экономике и в региональных экономиках, ее образующих. Увеличение масштабов производства материальных и нематериальных благ, в свою очередь, возможно в тех регионах, где уровень социально-экономического благополучия приемлемый или даже относительно высокий.

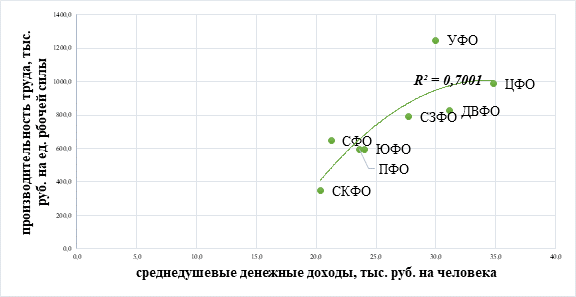

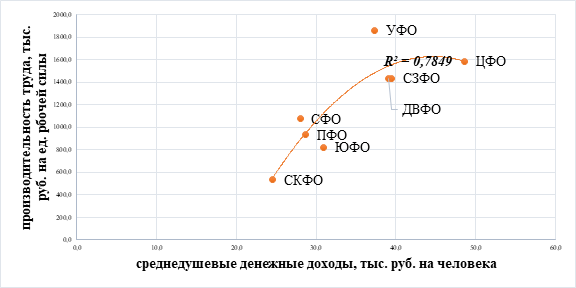

На рисунках 4 и 5 представлена эконометрическая модель зависимости производительности труда в субъекте Федерации от уровня его социально-экономического развития (за параметр, характеризующий уровень социально-экономического развития, приняты данные по среднедушевым доходам населения).

Рисунок 4. Модель зависимости производительности труда от уровня социально-экономического развития федеральных округов (за 2014 год) [11]

Рисунок 5. Модель зависимости производительности труда от уровня социально-экономического развития федеральных округов (за 2020 год) [11]

Анализ данных показывает, что достоверность тренда аппроксимации и в 2014, и в 2020 году весьма высокая, следовательно, теснота связи между двумя факторами в 2014 году была 70%, в уже в 2020 году – почти 79%. Таким образом, производительность труда в субъекте Федерации коррелирует с уровнем социально-экономического развития.

Это означает, что приемлемый или высокий уровень социально-экономического развития может создавать необходимые стимулы к тому, чтобы рабочая сила региона демонстрировала стремление к повышению производительности труда. И в этом смысле в 2014 году в УФО и ЦФО были созданы приемлемые социально-экономические условия для стимулирования производительности труда, в 2020 году к ним добавились ПФО и СФО. Аутсайдером и в 2014 году, и в 2020 году был и остается СКФО – здесь очень низкая производительность труда при одновременно низком уровне жизни, при этом продолжительность жизни, по данным Росстата, в этом регионе самая высокая в России и составляет 74 года, а число лет здоровой жизни превышает 65. Очевидно, что при таком трудовом потенциале СКФО мог бы существенно увеличить динамику экономического роста и уровень социально-экономического развития. Однако этого не происходит.

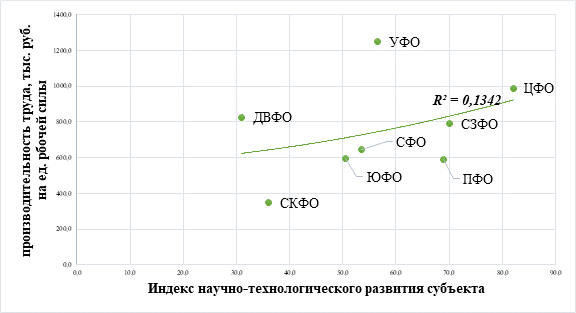

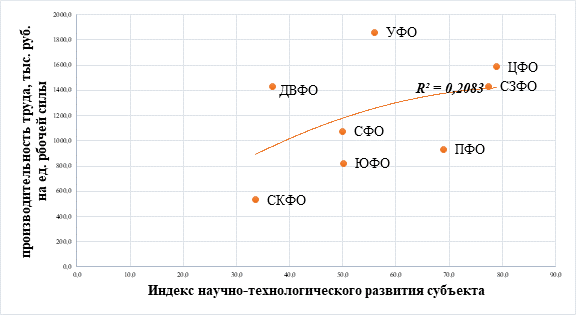

Напротив, научно-технологический потенциал субъектов Федерации слабо коррелирует с уровнем производительности труда, достоверность тренда аппроксимации очень низкая, следовательно, теснота связи между двумя факторами в 2014 году не превышала 13,5%, но в 2020 году увеличилась почти до 21% (данные рисунков 6 и 7).

Рисунок 6. Модель зависимости производительности труда от уровня научно-технологического развития федеральных округов (за 2014 год) [11, 15]

Рисунок 7. Модель зависимости производительности труда от уровня научно-технологического развития федеральных округов (за 2020 год) [11, 15]

Вместе с тем в 2014 году лишь три субъекта Федерации (ЦФО, УФО, ДВФО) использовали имеющийся научно-технологический потенциал для повышения производительности труда, но уже в 2020 году к ним добавился СЗФО. Фактически научно-технический и технологический потенциал российской экономики в общем случае используется на 50% – только в четырех субъектах Федерации из восьми производительность труда коррелирует с указанным потенциалом.

Заключение. Таким образом, на основании изложения материалов исследования мы можем резюмировать, что российский рынок труда после эпидемии COVID-19 будет достаточно долго испытывать отложенные шоки, поскольку сократились продолжительность жизни населения и количество здоровых лет жизни. Параметры здоровья, продолжительности и уровня жизни могут оказывать влияние на производительность труда.

Но при этом низкая производительность труда напрямую может зависеть от уровня социально-экономического развития региона – чем ниже уровень социально-экономического развития, тем ниже производительность труда, поскольку отсутствуют необходимые стимулы.

Более длительная продолжительность жизни и более высокие показатели здоровья могут не играть значимой роли в использовании рабочей силы и не влиять на динамику на рынке труда и экономический рост депрессивных регионов.

Кроме этого, в России в экономике и на рынке труда сложилась ситуация, которую следует охарактеризовать как уникальную – научно-технологический потенциал слабо ассоциирован с производительностью труда, и только в четырех из восьми субъектов Федерации этот потенциал используется эффективно и интенсивно, т.е. для создания дополнительной добавленной стоимости. В экономически депрессивных регионах, а также в регионах, экономика которых выстроена преимущественно на эксплуатации ресурсной ренты, вовлечению научно-технологического потенциала не уделяется достаточно внимания, что, вероятно, требует проведения в таких регионах институциональных реформ.

References:

Bayrakova I.V., Romanyuk E.V., Trusevich E.V. (2021). Vliyanie trudovyh resursov na rost proizvoditelnosti truda regiona [The impact of labor resources on the growth of labor productivity in the region]. Problemy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri. (1(43)). 9-18. (in Russian). doi: 10.18324/2224-1833-2021-1-9-18.

Chekmarev O.P., Lukichev P.M., Konev P.A. (2021). Faktory izmeneniy rynka truda Rossii pod vliyaniem pandemii COVID-19 i strategii adaptatsii rabotodateley [Factors of changes in the Russian labour market under the influence of the Covid-19 pandemic and employer adaptation strategies]. Russian Journal of Labor Economics. 8 (4). 329-340. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.4.111966.

Filimonova N.M., Luskatova O.V., Filimonova V.D. (2022). Vliyanie natsionalnyh proektov Rossii na rynok truda [Impact of Russian national projects on the labor market]. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenye zapiski. (1). 151-157. (in Russian). doi: 10.22394/2079-1690-2022-1-1-151-157.

Ilyina S.A. (2021). Institut intellektualnoy sobstvennosti kak instrument reagirovaniya na vyzovy COVID-19: rossiyskiy opyt [The institute of intellectual property as a tool for responding to the challenges of Covid-19: russian experience]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1339-1354. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.4.113625.

Indicator DataThe World Bank. Retrieved July 20, 2022, from https://data.worldbank.org/indicator

Kashepov A.V., Afonina K.V., Golovachyov N.V. (2021). Rynok truda RF v 2020-2021 gg.: bezrabotitsa i strukturnye izmeneniya [Russian labor market in 2020-2021: unemployment and structural changes]. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (2(43)). 33-44. (in Russian). doi: 10.34022/2658-3712-2021-43-2-33-44.

Kislitsyna O.A. (2021). Nizkoe kachestvo zhiloy sredy: rasprostranennost i ugroza dlya zdorovya rossiyan [Poor quality of the living environment: prevalence and threat to the health of Russians]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 4 (3). 571-588. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112459.

Plenkina V.V., Lenkova O.V. (2022). Proizvoditelnost truda v Rossii: problemy i perspektivy [Labor productivity in Russia: problems and prospects]. Moscow Economic Journal. 7 (2). (in Russian). doi: 10.55186/2413046X_2022_7_2_96.

Popov A.V., Baymurzina G.R. (2021). Samozanyatoe naselenie Rossii v period pandemii koronavirusa COVID-19: opyt Vologodskoy oblasti [The self-employed in Russia during the Covid-19 coronavirus pandemic: the Vologda region experience]. Russian Journal of Labor Economics. 8 (1). 1237-1256. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.10.113579.

Tyrsin A.N., Vasileva E.V. (2021). Modelirovanie vzaimosvyazi faktorov formirovaniya sprosa na rabochuyu silu i ee predlozheniya [Modeling the interrelation between formation factors of labor demand and its supply]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 14 (2). 145-155. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2021.2.74.9.

Vashalomidze E.V., Pak O.A. (2021). Sushchnost i vzaimosvyaz ponyatiy «proizvoditelnost truda» i «uroven zhizni naseleniya» [The essence and interrelation of «labor productivity» and «standard of living» concepts]. Russian Journal of Labor Economics. 8 (12). 1591-1606. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.12.113925.

Volodina A.D., Podolskaya T.V. (2021). Rol tsifrovyh tekhnologiy v vosstanovlenii mirovoy ekonomiki posle pandemii COVID-19 [Digital technologies as a factor of global economy recovering after the Covid-19 pandemic]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. 2 (4). 359-368. (in Russian). doi: 10.18334/evp.2.4.112188.

World Health OrganizationWho.int. Retrieved July 20, 2022, from https://www.who.int/data

Страница обновлена: 15.04.2025 в 15:07:15

Russia

Russia