The impact of industrial production on the technological development of Russian regions

Normova Yu.V.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 4

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 5 (May 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48674157

Cited: 4 by 30.01.2024

Abstract:

The article discusses the main directions of industrial development by type of economic activity in the federal districts of Russia. The index of industrial production in the context of recent years has been studied; and the structure of the gross value added of the subjects has been analyzed. In order to identify the heterogeneity of the spatial development of the federal districts of Russia, an analysis of the level of the industrial sector development was carried. Based on the data obtained, it was revealed that the degree of heterogeneity of spatial development among the regions is quite high. In this regard, it is proposed to pay special attention to balancing the development of the regional economy, creating the necessary conditions for economic growth in each region, including increasing their level of investment attractiveness.

Keywords: industrial policy, production, regional policy, economic activity, heterogeneity technological space

JEL-classification: R11, R12, R13

Введение

В условиях перехода национальной экономики России на инновационный путь развития с использованием диверсифицированной модели экономического роста особое место отводится рассмотрению вопросов реализации механизмов ускорения научно-технического развития как страны в целом, так и отдельно взятых ее регионов.

Современная политика развития регионов характеризуется дифференциацией в уровне их комплексного развития: наблюдаются существенные различия в бюджетной обеспеченности, социально-экономическом потенциале, плотности населения, природных ресурсах и пр. Такое неравномерное развитие регионов определяет ключевую проблему формирования региональной политики. Безусловно, эти различия объективны. Однако именно это и представляет особую сложность государственного управления в сфере региональной политики. Поэтому для эффективного управления и внедрения в производственную сферу передовых технологий с целью повышения научно-технического уровня страны следует применять индивидуальный подход с учетом конкретной региональной специфики.

Теоретическим и практическим вопросам региональной промышленной политики и влияния промышленного производства на технологическое развитие регионов посвящены исследования ученых: С.Ю. Глазьев [9] (Glazev, 1993), Ю.В. Вертакова [8] (Vertakova, Klevtsova, Klevtsov, Farafonova, 2016), Е.Н. Каблов [14], Н.А. Калайтан [15] (Kalaĭtan, 2015), Н.Н. Кононец [16] (Kononets, 2017), С.А. Толкачев, А.Ю. Тепляков [19] (Tolkachev, Teplyakov, Normova, 2020).

Как было отмечено, на этапе развития региона основным фактором роста его экономики является научно-технический прогресс, который является определяющим в технологической сфере. В связи с этим при формировании моделей экономического роста многие страны учитывают современные теории технологического развития и мировые их прогнозы.

Наиболее полно научно-технологическое развитие проявляется в промышленном производстве, где промышленная политика играет большое значение в регионах страны. Это определяется тем, что она направлена на производство материальных благ и является основой экономической стабильности. Исходя из этого, в целях регулирования данного вопроса государство разрабатывает и проводит промышленную политику наравне с другими направлениями своей деятельности.

Актуальность исследования промышленного производства и его уровня в федеральных округах России обусловлена тем, что современная российская экономика характеризуется значительным отставанием в технологическом развитии во многих научно-технологических сферах, где технологические уклады разных рангов взаимодействуют друг с другом в одно и то же время в пределах одной территориальной единицы, и одной из причин данного явления является неоднородность пространственного развития.

Таким образом, целью данной статьи является исследование тенденций развития промышленности регионов России в условиях неоднородной технологической структуры экономики. Для достижения поставленной цели использовались объем отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности в 2020 году, формулы балльной оценки и средневзвешенной средней.

Научная новизна представленного исследования заключается в авторском подходе к обоснованию неоднородности пространственного развития, оказывающего влияние на технологическое и инновационное развитие регионов России, а также в формулировке рекомендаций для сбалансированности региональной промышленной структуры.

Теория технологического развития давно привлекает к себе внимание многих ученых и исследователей. В этой теории различают несколько видов циклических волновых колебаний с разными амплитудами: 3–5 лет – циклы Китчина, 7–11 лет – циклы Жюгляра, 20–22 года – циклы Кузнеца, 48–55 лет – Большие циклы Кондратьева [14]. Цикличность экономистами признается как многомерное явление. Различные колебания в экономике разделяют по длительности, причинам и характеру их проявлений. Вопрос циклического колебания экономики является предметом изучения с начала XIX в. Проблематика цикличности вначале не принималась, так как противоречила закону Жана-Батиста Сэя, следуя которому спрос всегда будет равен предложению. В научных материалах А. Смита, А. Маршалла, Д. Рикардо и других цикл не оказывался предметом отдельного изучения, но обсуждался в изучении всех сторон рыночной экономики [7] (Bartenev, 2004). Намного позже проблематика цикличности рыночной экономики становится центром изучения экономистов. Вопросы циклических колебаний рыночной экономики заняли центральное место в основных направлениях экономической теории. На настоящее время открыто достаточно много разновидностей экономических циклов [21] (Geels, 2002).

В числе прочего в данном контексте актуальна теория академика РАН С.Ю. Глазьева о смене технологических укладов. «Технологический уклад – совокупность производств, характеризующихся единым техническим уровнем и связанными между собой потоками качественно однородных ресурсов, опирающихся на ресурсы квалифицированной рабочей силы, научно-технический потенциал» [8] (Vertakova, Klevtsova, Klevtsov, Farafonova, 2016).

В настоящее время выделяются следующие технологические уклады, для которых характерны ключевые факторы, вызывающие длинные волны подъемов и спадов в мировой экономике:

1. Первый – прядильные машины, ткацкие станки, новые технологии обработки тканей, текстильная промышленность.

2. Второй – паровые двигатели, производство машин для разных отраслей промышленности и строительства, железнодорожное строительство.

3. Третий – электродвигатели, электричество, тяжелое машиностроение, производство и прокат стали.

4. Четвертый – химические технологии: базовые технологии неорганической химии, двигатели внутреннего сгорания, нефть, телефонная и радиосвязь.

5. Пятый – микроэлектронные компоненты, полупроводниковые устройства, электронные накопители, микропроцессоры; программное обеспечение, программные языки высокого уровня.

6. Шестой – наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы, наносистемная техника, нанооборудование.

Данная теория возникла относительно недавно. Она продолжает и переосмысливает теоретические представления Н.Д. Кондратьева [5] (Adamanova, 2019).

Следует отметить, что каждый регион страны имеет особую специфику географического положения, а значит, и имеющаяся в них промышленность обладает индивидуализированными приоритетными направлениями деятельности.

На состояние экономического благополучия населения региона влияет целый ряд факторов, в том числе география его расположения, климат, наличие полезных ископаемых, источников энергии [16] (Kononets, 2017). Исторические, социальные и транспортные факторы также оказывают влияние на уровень регионального развития, формируя его конкурентоспособность и устойчивость.

Особенности развития регионов России

«Классификация регионов России, входящих в Центральный (далее –ЦФО), Северо-Западный (СЗФО), Южный (ЮФО), Северо-Кавказский (С-КФО), Приволжский (ПФО), Уральский (УФО), Сибирский (СФО), Дальневосточный (ДФО) федеральные округа, произведенная Аналитическим центром при Правительстве РФ, включает в себя 9 типов: финансово-экономические центры, сырьевые экспортно-ориентированные, с диверсифицированной экономикой, с опорой на обрабатывающую промышленность; промышленно-аграрные; аграрно-промышленные, менее развитые сырьевые и аграрные, объединенные в 4 группы: высокоразвитые, развитые, среднеразвитые и менее развитые» [12] (Gorbacheva,, Evseenko, Ershov, Zabolotskiy, Kuleshov, Novikova, Sokolov, Untura, Shmagirev, 2014). Согласно данным, приведенным в аналитическом докладе [10] (Golovanova, 2018), можно сделать вывод, что большая часть регионов России – это среднеразвитые регионы промышленно-аграрного и аграрно-промышленного типа.

Для экономики региона стратегическое значение имеет оценка качества его экономического пространства. Россия является страной, обладающей уникальными запасами природных ресурсов: нефти, газа, угля, железной руды, лесоматериалов и др. Поэтому наибольшее внимание в сфере промышленности акцент делается на добывающих отраслях, Доминирующие позиции и в топливно-энергетическом секторе отводятся добывающей и тяжелой промышленности. Менее развитой считается сфера легкой промышленности, обеспечивающая жизнедеятельность населения. Доля производства конечной продукции в ней недостаточна.

Базовые отраслевые структуры экономики в Китае, России и США

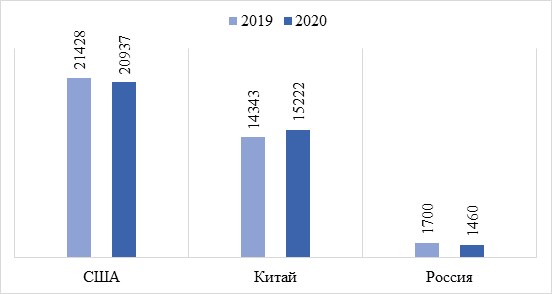

В мировом ВВП Россия в 2020 году занимала 11-е место, лидирующие позиции по рейтингу – у США (24,8%) и Китая (14,5%) (рис. 1) [4]. У США и России произошло падение показателей по ВВП по сравнению с 2019 годом. В Китае, несмотря на рост экономики в 2020 году, показатели ВВП не смогли обогнать показатели ВВП США, и Китай остался на прежнем месте в рейтинге.

Рисунок 1. Лидеры в рейтинге стран по ВВП в 2019–2020 гг., млрд $

Источник: [4].

Основу ВВП России, по данным Бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики на 2020 год, составляют: обрабатывающее производство – 13,1%, оптовая и розничная торговля – 12,3%, добыча полезных ископаемых – 11,3% [2]. Для сравнения: отраслевая структура ВВП Китая характеризуется преобладанием промышленности, которая составляет 30,8%, тогда как оптово-розничная торговля составляет 9,4%, а финансы – 8,3% [4]. В Китае ключевой отраслью промышленности признано автомобилестроение, для поддержания которого государство выделяет субсидии и стимулирует развитие инвестиций. Внедряются программы перехода на авто на альтернативном топливе, вводятся квоты на продажу электромобилей. Машиностроение в отраслевой структуре занимает лидирующее место. Заводы выпускают различные виды техники как ведущих мировых брендов, так и собственных. Развита добывающая промышленность благодаря крупнейшим запасам олова, вольфрама, графита и цинка [4].

США отличается своей отраслевой структурой, где основную долю составляют сферы услуг, финансов и страхования – 50,7%, доля обрабатывающей промышленности – 11%, а добывающая промышленность – 1,5%. Ведущие позиции в структуре длительный промежуток времени сохраняются за сферой услуг, которая приносит основную прибыль. В обрабатывающей промышленности преобладают транспортное, сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение, металлургическая, легкая и пищевая промышленность [3].

Данные страны имеют различную отраслевую структуру, что объясняется спецификой экономического пространства, географическим положением, характерными природными особенностями каждой территории, но актуализация промышленной политики в различных странах связана с развитием новых отраслей, внедрением передовых производств и инновационным развитием.

Анализ развития промышленности регионов России в условиях неоднородной технологической структуры экономики

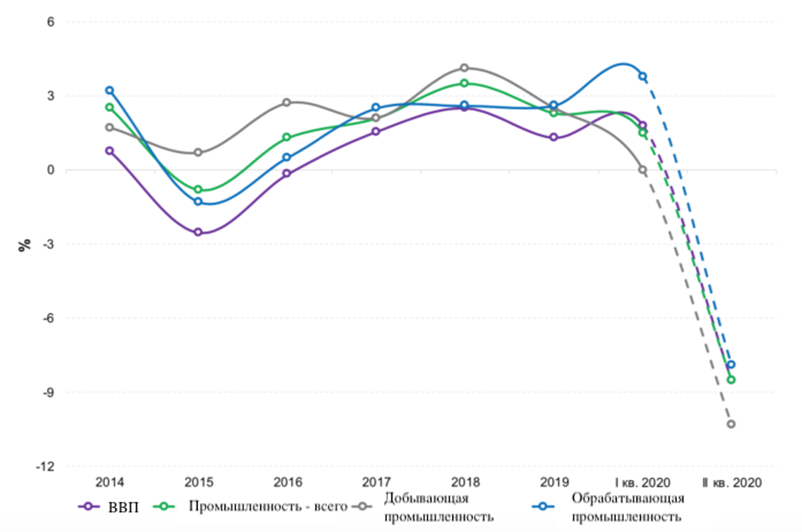

В целях выявления неоднородности пространственного развития, влияющего на технологическое и инновационное развитие регионов России, нами проведен анализ уровня развития сферы промышленности федеральных округов с использованием рейтинговой оценки. Для этого была рассмотрена сфера промышленного производства России и характерные региональные различия. По данным Росстата, Индекс промышленного производства в России (в % к предыдущему году) с 1992 по 2020 год значительно сократился (рис. 2) [2]. В период 2010 по 2016 год по данному индексу лидирующее положение среди федеральных округов РФ с периодичностью занимали Южный федеральный округ, Северо-Кавказский округ и Сибирский федеральный округ.

Рисунок 2. Индексы промышленного производства и физического объема валового внутреннего продукта в России, 2014–2020 гг.

Источник: [2].

Статистика также свидетельствует, что Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа вносят значительный вклад в развитие региональной промышленности и в создание валовой добавленной стоимости.

Существует различие и в долях для отдельных отраслей промышленности: добывающие отрасли – в Уральском федеральном округе, обрабатывающие отрасли – в Приволжском и Сибирском федеральном округах, электро- и газоснабжение – в Сибирском федеральном округе, а водоснабжение в Северо-Западном и Южном федеральном округах (табл. 1) [19] (Tolkachev, Teplyakov, Normova, 2020).

Таблица 1

Структура валовой добавленной стоимости федеральных округов Российской Федерации по данным на 2020 год (в текущих ценах; в процентах к итогу)

|

Федеральный округ

|

Валовая добавлен-ная стоимость в основных ценах |

Добыча полезных ископае-мых |

Обрабаты-вающие производ-ства |

Обеспечение электричес-кой энергией, газом и паром;

кондицио-нирование воздуха

|

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

|

|

Центральный

|

22,1

|

0,8

|

18,0

|

2,8

|

0,5

|

|

Северо-Западный

|

29,3

|

7,3

|

18,3

|

2,9

|

0,8

|

|

Южный

|

23,4

|

5,9

|

13,8

|

2,9

|

0,8

|

|

Северо-Кавказский

|

11,1

|

0,6

|

7,3

|

2,7

|

0,5

|

|

Приволжский

|

41,2

|

15,7

|

21,9

|

2,9

|

0,7

|

|

Уральский

|

60,4

|

44,1

|

13,3

|

2,5

|

0,5

|

|

Сибирский

|

42,8

|

17,7

|

21,1

|

3,5

|

0,5

|

|

Дальневосточный

|

37,0

|

28,7

|

4,8

|

3,0

|

0,5

|

Источник: [1].

Структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности отражает более полную картину сферы промышленности в регионах (табл. 2). Так, производство продукции добывающей промышленности на долю Центрального федерального округа приходится в размере 38%, обрабатывающей промышленности – 35%, а для Приволжского федерального округа – электро-, газо- и водоснабжение – 30%.

Таблица 2

Объем отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности, 2020 г. (млн руб.)

|

Федеральный округ |

Добыча полезных ископаемых |

Обрабатывающие производства |

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

|

|

Центральный

|

1443869

|

17374220

|

1945377

|

469637

|

|

Северо-Западный

|

947242

|

6617290

|

660102

|

147523

|

|

Южный

|

359845

|

2788396

|

445866

|

109167

|

|

Северо-Кавказский

|

24562

|

448775

|

146245

|

22240

|

|

Приволжский

|

2074236

|

9093325

|

987219

|

273191

|

|

Уральский

|

5435762

|

5134876

|

722112

|

174050

|

|

Сибирский

|

2159689

|

4982555

|

670113

|

185092

|

|

Дальневосточный

|

2053694

|

1343113

|

382941

|

47856

|

Рейтинговая оценка регионов России по основным видам экономической деятельности в сфере промышленности

Нами был проведен анализ уровня развития промышленности федеральных округов России с использованием рейтинговой оценки по следующим семи показателям (для каждого показателя за основу были взяты данные Росстата по видам экономической деятельности в 2020 году):

A1 – численность занятых по виду экономической деятельности, тыс. чел.;

A2 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб.;

A3 – стоимость основных фондов (по полной учетной стоимости), млн руб.;

A4 – удельный вес полностью изношенных основных фондов (в %);

A5 – рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций (в %);

A6 – инвестиции в основной капитал, млн руб.;

A7 – валовой региональный продукт, млн руб.

Рейтинг представляет собой комплексную оценку объектов одного типа по единой шкале значений [15] (Kalaĭtan, 2015). Используя рейтинговый анализ, проводится оценка преимуществ и недостатков в определенный период времени с применением единой методики оценки исследуемых объектов. Целью данного анализа является характеристика состояния и эффективности исследуемого объекта. Процедура включает в себя сбор, обработку и анализ исходной информации; применение системы показателей, используемых для оценки; расчет итоговых значений; ранжирование по рейтингу на основе полученных данных по каждому из объектов.

Процесс анализа уровня развития промышленности федеральных округов включал следующие этапы:

1. Интервальную оценку максимума и минимума по приведенным выше семи экономическим показателям: А1 – А7.

2. Балльную оценку по данным показателям А1 – А7.

3. Рейтинговую оценку федеральных округов.

На первом этапе по данным Росстата были определены значения максимума и минимума каждого показателя, а также разница между ними (табл. 3–5).

Таблица 3

Сравнительные данные добычи полезных ископаемых в федеральных округах

|

Показатель рейтинговой оценки

|

Федеральный округ

|

Разница, %

| |

|

Max значение

|

Min значение

|

Max – Min

| |

|

A1

|

УФО

|

ЦФО

|

78,3

|

|

A2

|

УФО

|

ЦФО

|

7,9

|

|

A3

|

УФО

|

ЦФО

|

97,8

|

|

A4

|

ЮФО

|

СКФО

|

33,5

|

|

A5

|

ЮФО

|

СКФО

|

53,1

|

|

A6

|

УФО

|

СКФО

|

99,7

|

|

А7

|

УФО

|

ЦФО

|

98,6

|

Таблица 4

Сравнительные данные обрабатывающего производства в федеральных округах

|

Показатель рейтинговой оценки

|

Федеральный округ

|

Разница, %

| |

|

Max значение

|

Min значение

|

Max – Min

| |

|

A1

|

ЦФО

|

СКФО

|

89,1

|

|

A2

|

ЦФО

|

ПФО

|

5,8

|

|

A3

|

СКФО

|

ПФО

|

93

|

|

A4

|

СЗФО

|

СКФО

|

10,5

|

|

A5

|

СФО

|

СЗФО

|

24,6

|

|

A6

|

ЦФО

|

СФО

|

50

|

|

А7

|

ПФО

|

ДФО

|

76,1

|

Источник: составлено автором.

Таблица 5

Сравнительные данные обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированным воздухом в федеральных округах

|

Показатель рейтинговой оценки

|

Федеральный округ

|

Разница, %

| |

|

Max значение

|

Min значение

|

Max – Min

| |

|

A1

|

ЦФО

|

СКФО

|

83,2

|

|

A2

|

ЮФО

|

СКФО

|

8,3

|

|

A3

|

СКФО

|

ЦФО

|

92,8

|

|

A4

|

ЦФО

|

СФО

|

3,8

|

|

A5

|

СФО

|

ДФО

|

26,4

|

|

A6

|

ЦФО

|

СКФО

|

85

|

|

А7

|

СФО

|

СКФО

|

33,3

|

Из полученных результатов можно сделать вывод, что в сфере добычи полезных ископаемых максимальное значение принадлежит УФО, а минимальное – ЦФО, для обрабатывающего производства и для обеспечения электрической энергией, газом и паром лидером по рассматриваемым показателям лидирующее положение занимает ЦФО, а СКФО – минимальное.

На втором этапе – определения балльной оценки по семи экономическим показателям для каждого вида экономической деятельности –были определены их значения в интервале от 0 до 100 баллов, используя формулу:

Балл (n) региона = (З региона – З min) / (З max – З min) * 100, (1)

где З региона – значение показателей А1 – А7 для каждого федерального округа;

З min – минимальное значение среди всех федеральных округов для каждого показателя А1 – А7;

З max – максимальное значение среди всех федеральных округов для каждого показателя А1 – А7.

Результаты расчетов приведены в таблицах 6–8.

Таблица 6

Балльная оценка развития добычи полезных ископаемых федеральных округов России в 2020 г.

|

Федеральный

округ

|

А1

|

А2

|

А3

|

А4

|

А5

|

А6

|

А7

|

|

Центральный

|

0

|

0

|

0

|

16

|

28

|

2

|

0

|

|

Северо-Западный

|

5

|

21

|

13

|

17

|

43

|

0

|

18

|

|

Южный

|

-9

|

28

|

4

|

0

|

0

|

0

|

8

|

|

Северо-Кавказский

|

-22

|

31

|

-2

|

100

|

100

|

0

|

1

|

|

Приволжский

|

39

|

31

|

18

|

54

|

37

|

17

|

34

|

|

Уральский

|

100

|

100

|

100

|

66

|

53

|

100

|

100

|

|

Сибирский

|

61

|

1

|

18

|

32

|

49

|

24

|

45

|

|

Дальневосточный

|

31

|

88

|

24

|

4

|

11

|

29

|

73

|

Таблица 7

Балльная оценка развития обрабатывающего производства федеральных округов России в 2020 г.

|

Федеральный

округ

|

А1

|

А2

|

А3

|

А4

|

А5

|

А6

|

А7

|

|

Центральный

|

100

|

100

|

98

|

55

|

88

|

100

|

57

|

|

Северо-Западный

|

28

|

37

|

52

|

100

|

100

|

5

|

77

|

|

Южный

|

17

|

14

|

20

|

41

|

93

|

50

| |

|

Северо-Кавказский

|

0

|

22

|

0

|

0

|

74

|

20

| |

|

Приволжский

|

82

|

0

|

100

|

93

|

90

|

90

|

100

|

|

Уральский

|

27

|

56

|

75

|

91

|

77

|

12

|

46

|

|

Сибирский

|

26

|

0

|

31

|

70

|

0

|

0

|

85

|

|

Дальневосточный

|

1

|

97

|

4

|

7

|

80

|

0

|

Таблица 8

Балльная оценка развития обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированным воздухом федеральных округов России в 2020 г.

|

Федеральный округ

|

А1

|

А2

|

А3

|

А4

|

А5

|

А6

|

А7

|

|

Центральный

|

100

|

70

|

100

|

100

|

26

|

100

|

71

|

|

Северо-Западный

|

33

|

44

|

41

|

47

|

51

|

42

|

36

|

|

Южный

|

20

|

100

|

25

|

76

|

56

|

17

|

29

|

|

Северо-Кавказский

|

0

|

0

|

0

|

24

|

52

|

0

|

0

|

|

Приволжский

|

83

|

33

|

38

|

42

|

52

|

27

|

50

|

|

Уральский

|

35

|

79

|

42

|

29

|

42

|

9

|

14

|

|

Сибирский

|

51

|

64

|

31

|

0

|

0

|

24

|

100

|

|

Дальневосточный

|

31

|

71

|

24

|

16

|

100

|

15

|

86

|

На третьем этапе при определении рейтинга федеральных округов используем интегральную оценку сбалансированного развития каждого региона. Используя формулу средневзвешенной средней, рассчитывается балл и выполняется ранжирование федеральных округов РФ (табл. 9–11):

![]() , (2)

, (2)

где k – значение показателей А1 – А7;

v – вес показателей А1 – А7;

n – количество показателей в расчетном периоде А1 – А7.

Таблица 9

Рейтинговая оценка развития добычи полезных ископаемых федеральных округов России в 2020 г.

|

Место

|

Федеральный

округ

|

Рейтинговый

бал

|

|

1

|

Уральский

|

88,5

|

|

2

|

Дальневосточный

|

37,3

|

|

3

|

Сибирский

|

32,9

|

|

4

|

Приволжский

|

32,7

|

|

5

|

Северо-Кавказский

|

29,6

|

|

6

|

Северо-Западный

|

16,7

|

|

7

|

Центральный

|

6,6

|

|

8

|

Южный

|

4,5

|

Таблица 10

Рейтинговая оценка развития обрабатывающего производства федеральных округов России в 2020 г.

|

Место

|

Федеральный

округ

|

Рейтинговый

бал

|

|

1

|

Центральный

|

86

|

|

2

|

Приволжский

|

79

|

|

3

|

Северо-Западный

|

57

|

|

4

|

Уральский

|

55

|

|

5

|

Южный

|

39

|

|

6

|

Дальневосточный

|

31

|

|

7

|

Сибирский

|

30

|

|

8

|

Северо-Кавказский

|

19

|

Таблица 11

Рейтинговая оценка развития обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированным воздухом федеральных округов России в 2020 г.

|

Место

|

Федеральный

округ

|

Рейтинговый

бал

|

|

1

|

Центральный

|

81

|

|

2

|

Дальневосточный

|

49

|

|

3

|

Приволжский

|

46

|

|

4

|

Южный

|

46

|

|

5

|

Северо-Западный

|

42

|

|

6

|

Сибирский

|

38

|

|

7

|

Уральский

|

36

|

|

8

|

Северо-Кавказский

|

11

|

Согласно полученной рейтинговой оценке, лидером по показателю добычи полезных ископаемых является Уральский федеральный округ. Он занимает 1-е место среди других рассматриваемых округов по значениям таких показателей, как численность занятых по виду экономической деятельности (А1), объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (А2), стоимость основных фондов (А3), инвестиции в основной капитал и валовых региональный продукт (А6), валовой региональный продукт (А7).

В обрабатывающем производстве, а также в обеспечении электроэнергией, газом и паром, лидирует Центральный федеральный округ, занимая 1-е место среди показателей: численность занятых по виду экономической деятельности (А1), объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (А2), стоимость основных фондов (А3), инвестиции в основной капитал и валовый региональный продукт (А6).

Северо-Кавказский федеральный округ занимает последнее место в рейтинговой таблице оценки развития обрабатывающего производства и развития обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированным воздухом в 2020 году. По результатам ранжирования федеральных округов по развитию добычи полезных ископаемых 7-е и 8-е места занимают Центральный и Южный федеральный округ соответственно.

Заключение

Проведенный в исследовании анализ полученных результатов показал, что в экономической структуре России имеются существенные межрегиональные различия. Это позволяет сделать определенные выводы и предложить управленческие решения [5] (Adamanova, 2019). Проблемой, которая, на наш взгляд, мешает динамичному развитию России, является существенная социально-экономическая разница между отдельными регионами страны. По данным Головановой Н. [10] (Golovanova, 2018), в настоящее время из 83 регионов 70 являются дотационными, что свидетельствует о значительной территориальной разнородности и доказывает необходимость в мерах пространственной интеграции в различных социально-экономически ориентированных сферах.

Для регионов, занимающих в рейтинговой оценке последние места, характерны также и другие особенности, которые сдерживают их развитие, в числе которых: преобладание отраслей с низкими технологическими укладами, неравномерность пространственного и социально-экономического развития, осложненные климатические условия [12] (Gorbacheva,, Evseenko, Ershov, Zabolotskiy, Kuleshov, Novikova, Sokolov, Untura, Shmagirev, 2014).

Тем самым основная политика руководства регионов и страны в формировании социально-экономического развития должна быть направлена не только на стабильное развитие самих регионов, но и создание необходимых условий для роста их экономики, в том числе направленных на повышение инвестиционной привлекательности. Все это позволит и всей стране существенно повысить экономическое развитие. При этом для развития страны необходима интеграция каждого региона в общероссийскую пространственную карту с помощью выделения сфер деятельности, в которых регион будет наиболее лидировать в использовании существующих ресурсов. Также необходимо предусмотреть развитие сфер деятельности, согласованных с существующей специализацией, а потенциальные виды деятельности равномерно должны внедряться в функционирование территориально общественно-финансовой системы. Таким образом, следует рассмотреть расширение имеющейся специализации для каждого отдельно взятого региона и активизацию их перспективных возможностей.

Необходимо целенаправленно уделять внимание уже существующим специализациям, отталкиваясь от потенциала определенного региона и торговых связей, что повлечет изменение структуры экономики потребления и продажи сырья к увеличению прогресса в производстве услуг и товаров, в которых преобладает технологическая составляющая.

Следует учесть и развитие сотрудничества между регионами, в результате которого должно быть предусмотрено постепенное изменение направлений в структуре их экономики, в том числе и в направлении производства перерабатывающей продукции в высокотехнологичных отраслях, а также диверсификации традиционных источников экономического роста [22] (Genus, Coles, 2008).

Регионам России необходимо уделять особое внимание сфере инновационного и ресурсного развития, высокотехнологичных, наукоемких предприятий для сокращения дисбаланса между передовыми технологическими укладами и устаревшими. На наш взгляд, в регионах следует уделять большее внимание развитию пятого и шестого, а также модернизации третьего и четвертого технологических укладов.

По результатам проведенного анализа можно считать, что федеральные округа нуждаются в укреплении межрегиональных связей в рамках формирования единого рыночного пространства. Систематический мониторинг состояния регионов по видам экономической деятельности позволит отмечать и анализировать изменения, происходящие на всем пути при объединении регионов в рамках данного рыночного пространства, для которого технологическая модернизация промышленности становится ключевым звеном при поддержании экономической независимости и национальной безопасности страны.

References:

Adamanova Z.O. (2019). Teoreticheskie kontseptsii i genezis ponyatiya «tekhnologicheskiy uklad» [Theoretical concepts and genesis concepts of «technological order»]. Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta. (3(65)). 18-24. (in Russian).

Barinova V.A., Drobyshevskiy S.M., Eremkin V.A., Zemtsov S.P., Sorokina A.V. (2015). Tipologiya regionov Rossii dlya tseley regionalnoy politiki [Russian regionsʼ typologization for the purposes of regional economies]. Russian Journal of Entrepreneurship. (16(23)). 4199-4204. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.23.2161.

Bartenev S.A. (2004). Istoriya ekonomicheskikh ucheniy M.: Ekonomist.

Castellacci F. (2008). Technological paradigms, regimes and trajectories: Manufacturing and service industries in a new taxonomy of sectoral pattern of innovation Research Policy. 37 (6-7). 978-996. doi: 10.1016/j.respol.2008.03.011.

Geels F.W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study Research Policy. 31 1257-1274. doi: 10.1016/S0048-7333(02)00062-8.

Genus A., Coles A.-M. (2008). Rethinking the multi-level perspective of technological transitions Research Policy. 37 (9). 1425-1441. doi: 10.1016/j.respol.2008.05.006.

Glazev S.Yu. (1993). Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya [Theory of long-term technical and economic development] M.: VlaDar. (in Russian).

Golovanova N. (2018). Mezhbyudzhetnye transferty: mnogoobrazie terminov i rossiyskaya praktika [Intergovernmental transfers: diversity of terms and Russian practice]. Nauchno-issledovatelskiy finansovyy institut. Finansovyy zhurnal. (2(42)). 24-35. (in Russian). doi: 10.31107/2075-1990-2018-2-24-35.

Gorbacheva N.V.,, Evseenko A.V., Ershov Yu.S., Zabolotskiy A.A., Kuleshov V.V., Novikova T.S., Sokolov A.V., Untura G.A., Shmagirev A.V. (2014). Sovremennaya rol ekonomiki Sibiri v narodnokhozyaystvennom komplekse Rossii [The modern role of the Siberian economy in the national economic complex of Russia] Novosibirsk: In-t ekonom. i organizatsii promyshl. proiz-va SO RAN. (in Russian).

Grigorev L.M., Urozhaeva Yu.V., Ivanov D.S. (2011). Sinteticheskaya klassifikatsiya regionov: osnova regionalnoy politiki [Synthetic classification of regions: the basis of regional policy] M.: TEIS. (in Russian).

Kalaĭtan N.A. (2015). Upravlenie tekhnologicheskim razvitiem promyshlennyh predpriyatiĭ Rossii [Management of technological development of industrial enterprises of Russia]. Sibirskiy̆ torgovo- ekonomicheskiy̆ zhurnal. (1(20)). 27-29. (in Russian).

Kononets N.N. (2017). Teoriya tekhnologicheskikh ukladov kak prodolzhenie razvitiya kontseptsii o bolshikh tsiklakh Kondrateva i innovatsionnoy teorii Shumpetera [Theory of technological stabiles as continued development of the concept of large cycles of Kondratyev and innovative theory of Shumpeter] Actual problems and prospects of socio-economic development of modern Russia. 36-43. (in Russian).

Kryukov V.A., Sevastianova A.E., Tokarev A.N., Shmat V.V. (2017). Sovremennyy podkhod k razrabotke i vyboru strategicheskikh alternativ razvitiya resursnyh regionov [A modern approach to the elaboration and selection of strategic alternatives for resource regions]. Economy of the region. 13 (1). 93-105. (in Russian). doi: 10.17059/2017-1-9.

Tolkachev S.A., Teplyakov A.Yu., Normova Yu.V. (2020). Tsiklicheskiy kharakter promyshlennoy politiki v techenie zhiznennogo sroka mirokhozyaystvennogo uklada [The cyclic nature of industrial policy during the life time of the world] 3rd Arrigiev Readings. 60-67. (in Russian).

Vertakova Yu.V., Klevtsova M.G., Klevtsov S.M., Farafonova S.G. (2016). Obosnovanie mekhanizmov gosudarstvennogo ekonomicheskogo regulirovaniya dlya obespecheniya ustoychivogo razvitiya promyshlennosti regionov [Rationale for the use of the mechanisms of state economic regulation for sustainable development of the industry of regions]. Heory and Practice of Service: Economy, Social Sphere, Technologies. (3(29)). 25-33. (in Russian).

Страница обновлена: 02.04.2025 в 04:44:17

Russia

Russia