The meaning and interrelation of the concepts of “labour efficiency” and “standard of living”

Vashalomidze E.V.1, Pak O.A.2

1 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Russia

2 Кубанский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 34 | Citations: 2

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 8, Number 12 (december 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48000011

Cited: 2 by 24.01.2023

Abstract:

The article is devoted to theoretical and methodological aspects related to the specification of "labour efficiency" and "standard of living", as well as the identification of their relationship. The variety of approaches to the understanding of these categories is characterized.

The study of these concepts in a complex and interrelation is important for the purposes of developing tools and measures of state socio-economic policy.

It is clarified that increasing labour efficiency is a key task of ensuring dynamic socio-economic development. The difficulties in identification and empirical study of the relationship between labour efficiency and the standard of living are considered. It is shown that despite the methodological difficulties, the conceptual and factual relationship between labour efficiency and indicators of the standard of living should not be questioned. Therefore, it is recommended to strengthen the set of measures aimed at an integral increase in labour efficiency in the Russian economy to stimulate social development and economic growth.

Keywords: labour efficiency, standard of living, population income, real incomes, life expectancy, labour intensification, workplaces digitalization

JEL-classification: I31, J24, J28, E24

Введение

Проблематика стимулирования социально-экономического развития, включая повышение уровня жизни населения, через обеспечение неуклонного роста производительности труда сохраняет актуальность для российской экономики и социума, что подчеркивается практикой реализации Национального проекта Российской Федерации «Производительность труда и поддержка занятости» на период с 2019 по 2024 год [1].

Важным аспектом комплексного содействия перспективным трансформациям в области производительности труда выступает дальнейшее научное обоснование сущностей ключевых категорий в предметной сфере и их взаимосвязей. Настоящая публикация ориентирована на продолжение научной дискуссии по поводу сущностно-содержательных характеристик понятий «производительность труда» и «уровень жизни населения» и их взаимосвязи для целей дальнейшего обоснования перспективных мер и инструментов государственной социально-экономической политики в Российской Федерации.

Материалы, методы и организация исследования

При подготовке исследования применялись методы анализа, синтеза, индукции, дедукции и другие. Исследование базируется на положениях концепций равновесия на рынке труда, социально ориентированной экономики, цифровой экономики и экономики знаний [4, 6, 9, 7, 14, 17, 18, 29] (Bazhenov, 2020; Burdenko, 2019; Gunko, Dinukova, Vishnever, 2020; Vatlina, 2020; Kostin, Berezovskaya, 2019; Makarov, Drobot, Egorov, Shirokova, 2020; Masych, 2019; Yanchenko, 2020). В публикации использованы статистические и экспертные оценки уровня производительности труда в России в межстрановых сопоставлениях, приведенные в материалах Росстата [23] и международного аналитического центра The Conference Board [32].

Производительность труда и уровень жизни населения: полисемантичность и полиморфизм понятий. Сущности основополагающих социально-экономических категорий выступают отправной точкой в проводимых научных исследованиях и разрабатываемых по их результатам научно-практических рекомендациях, в том числе по совершенствованию государственной политики.

Обзору подходов к пониманию производительности труда посвящен ряд научных публикаций, например [10, 16, 20, 25] (Zhernosek, 2010; Kuchina et al., 2017; Parkhomchuk, Doroshenko, 2008; Tsvetkov et al., 2017). Не углубляясь в лексические и терминологические нюансы, можно констатировать, что в наиболее общем смысле под производительностью труда следует понимать количество товаров, работ и услуг, произведенных работником за единицу времени. В данном смысле производительность труда – показатель, обратный трудоемкости.

В реальных условиях производительность труда данного конкретного работника в приведенных терминах, как правило, не определяют; для оценки результативности труда используются другие подходы. Измерение и оценка производительности труда имеет прикладное значение на микро-, мезо- и макроуровне, где в измерениях применяются обобщенные и относительные показатели. В результате в общем смысле под производительностью труда надлежит понимать отношение выпуска продукции в принятых единицах измерения на единицу временных затрат живого труда. Вычисляют как наличную, так и потенциальную производительность труда, разница между которыми образует вероятностный потенциал роста производительности труда.

Для проведения межрегиональных и межстрановых сопоставлений используют более общие показатели, характеризующие достигнутый уровень производительности труда.

Показатель производительности труда, фиксируемый на макроэкономическом уровне, определяется через отношение валового внутреннего продукта (ВВП) к совокупным затратам труда (Методика расчета показателя «Индекс производительности труда» [2], применяемая Росстатом, основывается на Руководстве ОЭСР по измерению роста производительности на уровне отрасли и на агрегированном уровне).

В целом можно отметить относительный характер понятия производительности труда и его ключевых элементов; наиболее общий смысл заключается в измерении выработки на единицу времени использования человеческих ресурсов, а для сравнительных и оптимизационных исследований в этой связи важно принятие единого базиса для исчисления производительности труда, несмотря на возможные методологические и терминологические расхождения.

Понятие «уровень жизни населения» более расплывчатое, чем понятие «производительность труда», и представляет собой сложное, системное образование – комплекс индикаторов, иллюстрирующих достигнутый усредненный уровень жизни населения государства и территории через меру (степень) удовлетворения социальных и духовных благ индивида [3] (Arkhipova, Sirotin, 2020). Комплекс индикаторов уровня жизни населения включает в себя, в частности, показатели потребления на душу населения, продолжительность жизни и располагаемые личные доходы, реальные расходы на душу населения, доступность медицинских, социальных, образовательных услуг и др. [28] (Shuvalova, 2018). Уровень жизни также дефинируется как уровень потребления или как уровень благосостояния.

Предпринимаются попытки сформулировать уточненные, закрытые перечни индикаторов уровня жизни, как, например, носящий рекомендательный характер перечень, предложенный ООН [31] (Dąbrowa, 2011), основным недостатком таких перечней выступает сочетание конкретных и абстрактных показателей с различными единицами и порядком измерения [30] (Bílková, 2020). В связи с методологическими затруднениями уровень жизни населения как интегральный, комплексный индикатор социально-экономического развития зачастую заменяется более наглядными и специфичными индикативными показателями, такими как индекс человеческого развития [22] (Prishchepova, 2016).

Методико-методологические аспекты экономической оценки взаимосвязи показателей производительности труда и индикаторов уровня жизни населения

Относительный характер категории «производительность труда» предопределяет дискуссионность использования показателя как индикатора социально-экономического развития и тем более в контексте анализа уровня жизни населения (с учетом того, что измерители уровня жизни сами по себе могут рассматриваться в показательном аспекте лишь в совокупности).

Представляется необходимым детальнее рассмотреть оба аспекта из перечисленных.

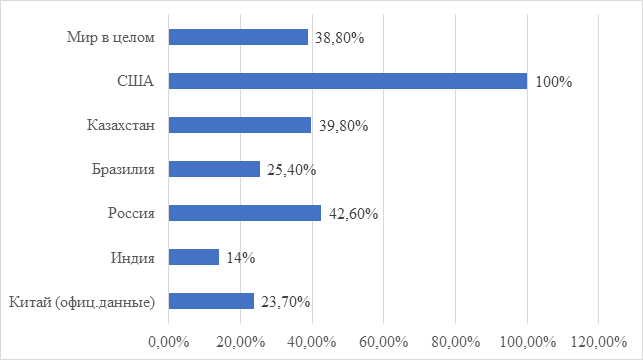

Несмотря на нормативную фиксацию методик статистической и иной оценки производительности труда, в том числе на международном уровне, единый подход к оценке, способный элиминировать относительный характер самой категории и входящих в расчет производительности труда индикаторов, по-прежнему не преодолен. Различия в подходах и методологии оценки приводят к кардинальным расхождениям в данных об уровне и динамике производительности труда по экономике в целом, представленным в различных исследованиях. Если, например, в исследовании Росстата в конце 2010-х годов указано на то, что российская экономика находится в числе глобальных аутсайдеров по уровню производительности труда [23], то в авторитетном исследовании The Conference Board показано, что если брать за ориентир уровень производительности труда в США, то российская экономика, уступая глобальному лидеру, между тем в 2021 году опережает формирующиеся рынки стран БРИК (рис. 1). Несмотря на то, что материалы цитируемого исследования не отрицают необходимость в кардинальных переменах в сфере повышения производительности труда по российской экономике, представленные сведения по меньшей мере не образуют оснований для панических настроений и расхожих тезисов о «всепоглощающей лени российского работника» [24] (Stratilat, Semechkin, 2014).

Рисунок 1. Уровень производительности труда по странам мира и по БРИК, % от значения в США (данные 2021 года)

Источник: [32].

Кроме различий в методологии исчисления показателя производительности труда необходимо также обратить внимание на имеющие место сложности в расчете ключевых компонентов – от корректного подсчета ВВП и применения надлежащего индикатора в межстрановых сопоставлениях, как то уровень ВВП на душу населения по паритету покупательской способности, – до максимально объективного учета скрытых, ненаблюдаемых факторов. Так, при оценке совокупных затрат труда не следует забывать о теневом секторе экономики, который по ряду причин объективного и субъективного характера остается недостаточно изученным, а приблизительные оценки зачастую далеки от реальности [19] (Menshikov, 2020). Исследования теневого сектора в принципе не позволяют рассчитать реальное количество рабочих мест и тем более фактической отработки в человеко-часах. Следует также отметить потенциально существенные размеры переходных к теневым сфер занятости, включая систематические неоплачиваемые переработки, которые не являются редким явлением даже в наиболее развитых экономиках.

Предпринимаются попытки научного моделирования соответствующих показателей различных неформальных сфер занятости [8, 21] (Grachev, 2021; Pokida, Zybunovskaya, 2021), однако имеющиеся методики крайне далеки по качеству до пригодности к практической реализации. При этом по мере развития новых форм трудового контракта, гибких контрактных отношений, продвигаемых как раз на Западе, задача объективного вычисления затрат труда становится практически неразрешимой. Негативный вклад вносит фактор пандемии COVID-19, предопределивший перевод многочисленных работников на дистанционный формат занятости. Пример Португалии, где недавно было принято законодательство, императивно ограничивающее переработки на дистанционном формате [13], безошибочно указывает на широкую распространенность соответствующих явлений, причем в экономике, которую принято классифицировать как развитую.

Приведенные обстоятельства образуют комплекс факторов, обусловливающих методико-методологическую сложность исчисления собственно производительности труда, тем самым делая сопоставление с другими показателями, менее надежными, безотносительно того, с какими показателями оно производится. Но в случае с показателями уровня жизни проблема усугубляется тем, что, с одной стороны, гипотеза о взаимосвязи с производительностью труда кажется настолько очевидной, что даже не требует доказательств (не зря в фольклор вошла поговорка «кто не работает – тот не ест»), но с другой стороны, наличие множества индикаторов, входящих в понятие уровня жизни, усложняет реализацию аналитических задач любого рода.

Что касается учета полиморфизма индикаторов уровня жизни населения при оценке влияния производительности труда на уровень жизни, то в данном контексте необходимо сделать замечания следующего рода:

– как и понятие «производительность труда», так и понятие «уровень жизни населения» не является устоявшимся в современной науке. Неопределенность даже с одним понятием порождает неопределенность в методике и интерпретации результатов сравнительного анализа. Если же имеет место неопределенность сразу в двух показателях, то о достоверности и качестве получаемых выводов по результатам их изучения можно говорить с большой долей относительности;

– в отличие от производительности труда, модель которой гомогенна (представлена универсальным показателем, пусть даже при различных подходах к его вычислению), уровень жизни населения измеряется множеством показателей, характеризующих различные его аспекты. При этом можно утверждать, что уровень жизни далеко не представляет сумму факторов, элементов его состава; подчиняясь законам сложных систем, синергия воздействия элементов на интегральный показатель уровня жизни сильно отличается, а единая методика расчета интегрального показателя уровня жизни населения отсутствует.

С учетом соответствующих ограничений, исследователи, как правило, проводят эмпирическое изучение влияния производительности труда на отдельные факторы, элементы, характеризующие уровень жизни населения, что не вполне методологически верно; комплексный многофакторный корреляционно-регрессионный анализ, безусловно, повышает достоверность проводимых исследований, однако его результаты остаются сложными для интерпретации с позиций прямого, простого и недвусмысленного обоснования государственных решений, порой весьма радикальных.

Проблема эмпирической оценки взаимосвязи производительности труда и уровня жизни населения: кейс изучения влияния производительности труда на продолжительность жизни населения.

В научных исследованиях предприняты попытки оценки взаимосвязи между производительностью труда и уровнем жизни населения, см. напр. [11, 27] (Zhmachinskiy, Cherneva, 2019; Shkiotov, Markin, 2018). При ближайшем рассмотрении нередко выявляется дефект в предметной сфере исследований – сопоставление производится между производительностью труда и отдельными индикаторами, образующими семантическое поле парадигмы уровня жизни, а не собственно с уровнем жизни населения как интегральной концепцией. И хотя описанные выше методологические ограничения известны и понятны, это не оправдывает смысловую подмену в проводимых исследованиях, о чем было сказано выше.

Так, показаны корреляции между производительностью труда и продолжительностью жизни населения [5] (Bochkareva, 2005), которая вносит существенный вклад в интегральный показатель уровня жизни, являясь как внутренним, так и внешним индикатором (то есть индикатором, который не просто иллюстрирует состояние дел в сфере качества жизни населения, но и который отражает процесс взаимного влияния различных аспектов, как то состояние здравоохранения, экологии, общественной безопасности и др.).

Однако возникает вопрос о том, являются ли полученные данные убедительными доказательствами того, что производительность труда прямо влияет на продолжительность жизни населения. Однозначного научного ответа на данный вопрос, как думается, нет. Абстрагируясь от сложности объективной оценки некоторых факторов, прежде всего совокупных затрат труда, необходимо понимать, что показатель продолжительности жизни находится в комплексной взаимосвязи с уровнем ВВП, который одновременно принимается к расчету производительности труда и характеризует благосостояние нации в целом. Соответственно, между показателями производительности труда и продолжительностью жизни населения по меньшей мере имеется вероятность возникновения автокорреляции, поскольку показатель ВВП на душу населения отражает достигнутый уровень социально-экономического развития, и именно национальное благосостояние находится в прямой связи с показателем продолжительности жизни населения. Если же говорить о производительности труда в связи с продолжительностью жизни, то возникает вопрос о том, что первично – условия и организация труда или генерируемый ВВП. Ведь влияние на существенные сдвиги в экономике, оказываемое переменами в управлении человеческими ресурсами, обеспечивающими интенсификацию труда, далеко не всегда очевидным образом просматривается даже на микроуровне, если говорить о крупных предприятиях. Только глубокий факторный анализ позволит сделать вывод о том, по каким направлениям имеет место реальное влияние организации труда, продуктивности и мотивированности работников на конкретные индикаторы, связанные с уровнем жизни населения.

Тезис о том, что «интенсивнее работаешь – лучше живешь», также представляется спорным; апологеты марксизма вполне обоснованно называют подобные утверждения наглядным примером эксплуататорского характера капитализма. Ситуация заключается в том, что на неравновесных рынках, в экономике и обществе, далеком от идеальных, «лабораторных» условий существования, где не действуют базовые принципы общественного договора, нельзя проводить знак равенства между интенсификацией труда и ростом трудовых доходов конкретного работника. Это означает, что, производя больше, на выходе работник вовсе не обязательно увеличит свой реальный доход. Не все исследования подтверждают наличие достоверной связи между ростом производительности труда и реальных располагаемых доходов населения [15] (Kudryashov, Lykova, 2018), при этом выявлен одно-двухлетний лаг, показывающий отложенное воздействие влияния одного показателя на другой.

При этом полученные результаты, иллюстрирующие наличие соответствующих связей, априори не доказывают их значимость для индивида. Например, трудовой коллектив интенсифицировал свою работу, повысив выработку за человеко-час работы. В совокупности это принесло некий дополнительный доход компании. Между тем лишь только в том случае, когда работники получают сдельную оплату, рост их доходов будет происходить в «реальном времени» (именно потому сдельная форма оплаты труда в ряде случаев остается ключевым стимулом к наращиванию производительности труда). В остальных случаях, когда оплата труда зависит от отработанного времени или применяется фиксированная ставка, прямого роста оплаты труда не произойдет. Рост доходов работников произойдет через некоторое время, когда они получат премии или же работодатель, чтобы не потерять производительных работников и/или не лишить их мотивации, повысит ставки оплаты труда. Но подобный рост может оказаться существенно ниже роста производительности труда – случаи корреляции с ростом реальных доходов объясняются тем, что рост доходов все же произойдет, только их «присвоят» менеджеры либо собственники – таковы реалии рыночной экономики на неравновесных рынках. Статистика же отразит изменения «общего котла» реальных доходов населения, отразив их рост.

Стоит отметить, что в экономиках, характеризующихся системно-структурными диспропорциями, «эксплуатационный» (экстенсивный) характер роста производительности труда может и вовсе образовывать негативную связь с уровнем жизни конкретного работника – в частности, речь идет о росте физических и психоэмоциональных нагрузок, воздействия вредных факторов и проч. Более интенсивный труд на опасных и вредных работах приводит к взрывному росту различных рисков, которые принято называть операционными. Производственный травматизм напрямую связан с интенсивностью труда [26] (Churanova, Titov, 2019), и данная связь сильнее выражена при недостаточном обеспечении производственной гигиены и безопасности.

Самостоятельное принятие рисков работником, связанных со «стахановским» трудом, во многих случаях неприемлемо ни предпринимателями, ни обществом, и зачастую запрещается императивно, как переработки авиационных диспетчеров или учителей. Можно заставлять одновременно следить за сотнями воздушных судов или повышать наполняемость учебного класса учениками до бесконечности (40–50 и более учащихся); и в том, и в другом случае, нагрузки на работника вырастут, а эффективность труда понизится, несмотря на формальный рост производительности. В случае с диспетчером налицо и вовсе реальные риски, которые могут реализоваться в момент осуществления операционной деятельности. А в кейсе с учителем основные риски имеют отложенный характер. Уровень и качество жизни таких работников ухудшатся, ведь перегрузки, стресс повлияют на возникновение заболеваний, раннее старение, не говоря о рисках производственного и бытового травматизма.

Важно понимать, что основные резервы роста производительности труда должны находиться в сфере рационализации труда и его условий, а не экстенсивного роста нагрузок. Именно в этой связи всячески оправдывается автоматизация и цифровизация производства, хотя при их развитии всегда нужно заблаговременно решать вопрос об альтернативной занятости.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что методологические сложности и ограничения, в том числе в части оценки связи производительности труда и уровня жизни населения, ни в коем случае не следует расценивать как сигнал к сворачиванию научных исследований и практико-ориентированной работы. Напротив, поскольку многие проблемы в предметной сфере связаны с переплетением взаимной обусловленности производительности труда и уровня жизни населения, взаимосвязь социально-экономических категорий можно рассматривать как априорную. Соответствующие аспекты иллюстрирует международный и исторический опыт, включая высокий уровень жизни населения, скачок в его повышении, который продемонстрировали экономики, в определенные периоды времени существенно нарастившие показатели (уровень) производительности труда, в частности такие как Япония, новые индустриальные страны и др. [12] (Ivashchenko, 2013). Трансмиссия влияния производительности труда на повышение уровня жизни населения, улучшение качества жизни в социально ориентированной рыночной экономике происходит по множеству аспектов. В частности, рост выработки обеспечивает рост налоговых поступлений, которые в идеале расходуются на финансирование образования, здравоохранения, культурно-досуговой сферы, правоохранительной и иной социально значимой деятельности. Улучшения в социальной сфере, обеспечиваемые ростом финансирования, напрямую скажутся на уровне и качестве жизни населения, притом в большей степени, чем рост доходов конкретного гражданина.

Среди практических мер по повышению производительности труда, опираясь на международный опыт, необходимо назвать рационализацию условий труда и интенсификацию научного обеспечения трансформации рабочих мест. В современных условиях четвертой индустриальной революции соответствующие процессы не могут происходить в отрыве от цифровизации, однако, безусловно, всегда должны дополняться действиями, направленными на укрепление и рационализацию стимулирования труда. Именно на данные аспекты следует обращать особое внимание при совершенствовании государственной экономической политики.

References:

Arkhipova M.Yu., Sirotin V.P. (2020). Podkhody k izucheniyu kachestva i urovnya zhizni naseleniya v Rossii [Approaches to studying the quality and standard of living in Russia]. Vestnik Rossiyskogo fonda fundamentalnyh issledovaniy. (4). 34-44. (in Russian).

Bazhenov S.I. (2020). Ekonomika znaniy kak institutsionalnaya osnova ekonomiki vysokotekhnologichnyh proizvodstv [Knowledge economy as an institutional basis for the economy of high-tech industries]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. (4). 173-182. (in Russian). doi: 10.18334/evp.1.4.111215.

Bochkareva V. (2005). Kachestvo trudovyh resursov i uroven zhizni naseleniya v regionakh Rossii [The quality of labor resources and the standard of living of the population in the regions of Russia]. Living standards of the population of Russian regions. (5). 40-52. (in Russian).

Burdenko E.V. (2019). Metodologicheskie aspekty postroeniya reytingov i indeksov, kharakterizuyushchikh razvitie ekonomiki znaniy v strane [Methodological aspects of creation of ratings and indices that characterize the development of the knowledge economy in the country]. Journal of International Economic Affairs. (2). 419-442. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40720.

Bílková D. (2020). Wage Level as One of the Most Important Indicators of the Quantitative Aspect of the Standard of Living of the Population and Selected Indicators of Economic Maturity in OECD Member Countries Engineering Economics. (31(3)). 334-344.

Churanova A., Titov A.S. (2019). Proizvodstvennyy travmatizm v Rossii i stranakh Evrosoyuza [Occupational injuries in Russia and EU countries]. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. (9). 803-805. (in Russian).

Dąbrowa M. (2011). Study in standard of living—methodology of structure of selected indicators Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. (17(1)). 67-82.

Grachev A.V. (2021). Analiz masshtabov tenevoy ekonomiki Rossii po dannym otechestvennyh i zarubezhnyh istochnikov [Analysis of the scale of the shadow economy in Russia according to domestic and foreign sources]. Vestnik Kaliningradskogo filiala Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. (1). 144-150. (in Russian).

Gunko N.N., Dinukova O.A., Vishnever V.Ya. (2020). O problemakh sbalansirovannosti na rynke truda [About the problems of balance in the labour market]. Russian Journal of Labor Economics. (3). 211-220. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.3.100677.

Ivaschenko A.S. (2013). Prichiny dinamichnogo razvitiya ekonomiki novyh industrialnyh stran Yugo-Vostochnoy Azii (60-e gg. KhKh v.-nachalo KhKhI v.) [The causes of dynamic development of a new industrial countries' economies in Southeast Asia (1960s - the beginning of the 21 st century)]. Golos minuvshego. Kubanskiy istoricheskiy zhurnal. (3). 38-52. (in Russian).

Kostin K.B., Berezovskaya A.A. (2019). Sovremennye tekhnologii tsifrovoy ekonomiki kak drayver rosta mirovogo rynka tovarov i uslug [Modern technologies of the digital economy as a driver of growth in the world market of goods and services]. Journal of International Economic Affairs. (2). 455-480. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40511.

Kuchina E.V. i dr. (2017). Metodologicheskie podkhody k otsenke proizvoditelnosti truda na mikrourovne [Methodological approaches to the estimation of labor productivity at the micro level]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. (2). (in Russian).

Kudryashov I.A., Lykova E.S. (2018). Povyshenie proizvoditelnosti truda v Rossii: protivorechie predposylok i postavlennyh zadach [Increasing labor productivity in Russia: contradiction of prerequisites and objectives] Human capital as the most important factor of the post-industrial economy. 33-36. (in Russian).

Makarov I.N., Drobot E.V., Egorov V.A., Shirokova O.V. (2020). Intellektualnaya osnova reindustrializatsii: vozmozhny li GChP-proekty formirovaniya kapitala znaniy v otechestvennoy ekonomike? [Intellectual basis of reindustrialization: are PPP projects of knowledge capital possible in the domestic economy?]. Leadership and management. (2). 161-172. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.110290.

Masych M.A. (2019). Tekhnologii ispolzovaniya intellektualnyh resursov v kontekste neobkhodimosti povysheniya proizvoditelnosti truda v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [The technologies of the intellectual resources application in the context of the necessity of labour productivity enhancement in the digital economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 1443-1458. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.4.41196.

Menshikov A.S. (2020). Metody otsenki kolichestvennoy sostavlyayushchey tenevoy ekonomiki Rossiyskoy Federatsii [Methods for assessing the quantitative component of the shadow economy in the Russian Federation]. Shadow Economy. (3). 111-126. (in Russian).

Parkhomchuk M.A., Doroshenko D.I. (2008). Teoreticheskie aspekty sushchnosti i soderzhaniya proizvoditelnosti truda [Theoretical aspects of the essence and content of labor productivity]. Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy selskokhozyaystvennoy akademii. (6). (in Russian).

Pokida A.N., Zybunovskaya N.V. (2021). Dinamika tenevoy zanyatosti rossiyskogo naseleniya [Dynamics of shadow employment of the russian population]. “Economic Policy” Journal. (2). 60-87. (in Russian).

Prischepova A.O. (2016). Statisticheskoe issledovanie indeksa chelovecheskogo razvitiya [Statistical study of the Human Development Index]. Issues of Economics and Management. (3-1). 114-117. (in Russian).

Rossiya i strany mira. 2020 (2020). Stat. sb. / Rosstat [Statistics / Rosstat] (in Russian).

Shkiotov S.V., Markin M.I. (2018). Verifikatsiya vzaimosvyazi mezhdu urovnem natsionalnoy konkurentosposobnosti, kachestvom zhizni naseleniya i proizvoditelnostyu truda na primere razvityh stran mira [Verification of the relationship between the level of national competitiveness, the quality of life of the population and labor productivity on the example of developed countries of the world]. Nauchnyy zhurnal NIU ITMO. Seriya «Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment». (2). (in Russian).

Shuvalova O.V. (2018). Uroven zhizni i kachestvo zhizni: faktory i rossiyskaya spetsifika [Level and standard of living: factors and Russian specificity]. ASR: Economics and Management. (1 (22)). (in Russian).

Stratilat K.N., Semechkin N.I. (2014). Krosskulturnye issledovaniya sotsialnoy lenosti [Cross-cultural research of social loafing]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya. (1 (17)). (in Russian).

The Conference Board. Total Economy Database, Aug. 2021 Release. Retrieved December 22, 2021, from https://www.conference-board.org/data/economydatabase

Tsvetkov V.A. i dr. (2017). Issledovanie problemy proizvoditelnosti truda v kontekste klyuchevyh teoreticheskikh polozheniy neomarksistskoy paradigmy, teorii spravedlivosti i neyroekonomiki [The study of the problem of labor productivity in the context of the key theoretical positions of the neo-marxist paradigm, the theory of justice and neuroeconomics]. Today and tomorrow of the Russian economy. (81-82). 27-54. (in Russian).

Vatlina L.V. (2020). Formirovanie tsifrovoy ekonomiki i napravleniya ee vliyaniya na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie i transformatsiyu publichnogo upravleniya [Digital economy and directions of its influence on socio-economic development and transformation of public administration]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 1993-2004. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.111177.

Yanchenko E.V. (2020). Vliyanie tsifrovoy ekonomiki na innovatsionnoe razvitie chelovecheskogo potentsiala rossiyskogo obshchestva: vozmozhnosti i ogranicheniya [The impact of digital economy on innovative development of human potential of the Russian companies: opportunities and limitations]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 849-866. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.2.100896.

Zhernosek K.A. (2010). Issledovanie nauchnyh podkhodov k opredeleniyu ponyatiya «Proizvoditelnost truda» [Research of scientific approaches to the definition of the concept of "Labor productivity"]. Topical issues of economic sciences. (12-1). (in Russian).

Zhmachinskiy V.I., Cherneva R.I. (2019). Proizvoditelnost truda, zarabotnaya plata i uroven zhizni: problemy povysheniya i perspektivy [Labor productivity, remuneration and living standards: problems and prospects for improvement]. Economic analysis: theory and practice. (1 (484)). (in Russian).

Страница обновлена: 29.05.2025 в 05:04:07

Russia

Russia