Potential for new agricultural preparations in the Russian agro-industrial complex

Dudin M.N.1![]()

1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 19

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49861010

Abstract:

Within the framework of the article, the possibilities of practical application of the research results conducted by scientists of the Institute of Organic Chemistry of the Russian Academy of Sciences for solving a number of important economic problems are considered.

These problems are as follows: increasing the intensity of the development of the Russian agro-industrial complex, implementing import substitution programs, ensuring high quality and safety of dairy products, and promoting food security of the state. To solve these problems, it is proposed to use a new class of organic peroxides with high fungicidal activity, which allows them to be used for processing fodder base in dairy farming to provide the destruction of phytopathogenic fungi. Phytopathogenic fungi worsen the properties of the fodder base, and also reduce the quality of milk. In addition, phytopathogenic fungi are able to accumulate resistance to known and currently used agricultural preparations. The proposed new compounds of the class of organic peroxides not only have a high fungicidal activity, but also do not cause resistance in phytopathogens due to a different mechanism of action. The data obtained and field tests conducted jointly with the All-Russian Research Institute of Phytopathology suggest that the potential for the application of new agricultural products synthesized on the basis of the obtained leader compounds of organic peroxides in the Russian agro-industrial complex should be considered very high.

Keywords: fungicides, agricultural products, agricultural chemistry, agro-industrial complex, agriculture, dairy farming, fodder base, plant diseases, phytopathogens

Funding:

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Институциональная трансформация экономической безопасности при решении социально-экономических проблем устойчивого развития национального хозяйства России».

JEL-classification: Q13, Q15, Q16, Q18

Постановка проблемы. Мировой агропромышленный комплекс, формировавшийся на протяжении не одного тысячелетия обозримой человеческой истории, лишь относительно недавно получил импульс для перехода от экстенсивного и ресурсозатратного типа хозяйствования к интенсивному и ресурсоэффективному типу хозяйствования. Российский АПК в этом вопросе весьма существенно отстает от мировых тенденций.

Ключевые причины и проблемы, которые мешают переходу российского АПК от экстенсивного к интенсивному типу хозяйствования исследованы в различных научных работах, в том числе относимых и к гуманитарному, и к естественно-научному профилю. Но проблема не только в структурных, кадровых, технологических и агротехнических аспектах, не позволяющих российскому АПК перейти к новому типу хозяйствования, который позволяет, во-первых, получить больший объем сельскохозяйственной продукции при сопоставимом уровне затрат, а во-вторых, повысить уровень продовольственной безопасности государства.

Проблема заключается еще и в том, что современные достижения в области агрохимии не получили и не могут получить широкого практического применения, поскольку многие научные наработки пока еще не были трансформированы из фундаментальных в прикладные, не были популяризованы в профильной управленческой литературе, предназначенной для лиц, принимающих решения на макро- и микроуровне в российском АПК.

Вместе с тем потенциал российских научных разработок в области аграрной химии следует оценивать как весьма высокий, несмотря на то, что в профессиональной сельскохозяйственной среде сложилось мнение, что агрохимия – это преимущественно производство удобрений и в меньшей степени – это производство средств защиты от вредителей, которые в том числе могут представлять опасность для экосистемы, включая животных, человека, растения, водную и воздушную среду.

В действительности такое утилитарное понимание функционального назначения агрохимии (и как науки, и как вида экономической деятельности) следует отнести к середине – последней четверти XX века. Современная агрохимия – это, прежде всего, наука и производство, ориентированные на разработку и создание таких удобрений и агропрепаратов, которые одновременно повышают интенсивность ведения экономической деятельности в агропромышленном комплексе и не оказывают вредного влияния на экосистему, здоровье человека. Кроме этого, современная агрохимия стремится создавать такие агропрепараты, которые бы не только результативно боролись с патогенными микроорганизмами, но и не потенцировали развитие у таких микроорганизмов резистентности. Такой подход позволяет решать две взаимосвязанные задачи:

1) обеспечивать аграрную промышленность и в том числе сельское хозяйство эффективными и относительно безопасными для экологии агропрепаратами;

2) создавать условия для повышения интенсивности ведения агропромышленной и сельскохозяйственной деятельности за счет улучшенных химических свойств агропрепаратов, что делает их применение экономически выгодным и одновременно не снижающим качество получаемой продукции и сырья.

Одним из таких направлений современных научных исследований в области агрохимии является получение и последующее использование активных лидерных веществ для создания нового поколения фунгицидов, гербицидов, регуляторов роста, которые в том числе могут быть использованы в качестве агрохимикатов для обработки растений, формирующих кормовую базу молочных пород животных.

Результаты исследования. Проблема разработки новых агропрепаратов является актуальной в последние два десятилетия, поскольку вопросы сохранения здоровья, качества жизни современной человеческой цивилизации и экосистемы, в которой мы проживаем, стоят все более остро: снижается рождаемость, но одновременно увеличивается продолжительность жизни населения, а следовательно, растет потребность в безопасных и полезных продуктах питания [2] (Sychyov, Efremov, 2018). Это, в свою очередь, постоянно стимулирует рост требований к качеству, эффективности, интенсивности и точности сельскохозяйственного, а также агропромышленного производства.

Часть этой задачи может быть решена, например, посредством введения в агрохимию методов ретикулярной химии [5] (Sun et al., 2021), часть – за счет совершенствования методов фундаментальной органической химии. Здесь мы предлагаем обратить внимание на разработку и развитие методов сборки пероксидных циклов, подходов к окислительному сочетанию и селективному окислению органических соединений [3, 6] (Ananikov et al., 2014; Vil, Yaremenko, Ilovaisky, Terent’ev, 2017) с целью получения активных лидерных веществ для создания на их основе агропрепаратов (фунгицидов, гербицидов и регуляторов роста) и средств сохранения кормов для молочного скотоводства с пониженной вероятностью развития к ним резистентности у фитопатогенных микроорганизмов.

Для создания этой группы лидерных веществ и на их основе препаратов, которые будут использоваться в сельском хозяйстве, применяются разнообразные подходы:

- применение доступных окислительных систем на основе кислорода, пероксида водорода и гидропероксидов;

- привлечение методов электро- и фотохимии для генерации реакционноспособных частиц на основе кислорода-, серо- и азотсодержащих соединений как ионного, так и радикального характера.

После того как лидерные вещества получены, а на их основе созданы требуемые агропрепараты, используются современные физико-химические методы анализа и обнаружения остаточного количества использованных агропрепаратов, а также их метаболитов.

Учеными из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук были проведены исследования и открыты высокая фунгицидная активность, а также высокая рострегулирующая активность циклических пероксидов, органических тиоцианатов и нитропиразолинонов [3, 6, 7] (Ananikov et al., 2014; Vil, Yaremenko, Ilovaisky, Terent’ev, 2017; Yaremenko et al., 2016). На основе проведенных исследований были синтезированы соединения, которые не имеют структурных аналогов в номенклатуре существующих агропрепаратов. Это соединения, имеющие высокую фунгицидную и рострегулирующую активность, будут обладать совершенно иным механизмом действия, что и будет обеспечивать низкую резистентность патогенных микроорганизмов к действию агропрепарата.

Необходимость, актуальность и научно-практическая значимость фундаментальных и прикладных исследований в рассматриваемом направлении обусловлена следующими соображениями.

Во-первых, применяемые в настоящее время агропрепараты, которые используются для обработки растений, кормов и сельскохозяйственного сырья, импортируются из-за рубежа. В условиях высокой волатильности национальной валюты стоимость закупок импортных агропрепаратов увеличивается, это снижает экономический эффект от их использования.

Во-вторых, поставки высококачественных иностранных агропрепаратов в Россию могут быть ограничены на фоне санкционного противостояния, следовательно, необходимо импортозамещение зарубежных поставок внутренним производством новых агропрепаратов, это позволяет сократить риски зависимости от импорта [1] (Dudin, Lyasnikov, Sandu, Bogoviz, 2017).

В-третьих, фитопатогенные микроорганизмы могут вырабатывать устойчивость (резистентность) к применяемым агропрепаратам [4] (Fontana et al., 2021). В этом смысле патогенные грибы, которые паразитируют на растениях и, соответственно, кормовой базе животноводства, не исключение. Устойчивость фитопатогенов к агропрепаратам снижает и экономический, и агрохимический эффект от использования последних.

В-четвертых, получаемая продукция животноводства, в первую очередь молоко, по своим качественным характеристикам и характеристикам безопасности зависит от состояния используемой кормовой базы. И высокая загрязненность фитопатогенами, и высокое содержание в кормовой базе агропрепаратов фунгицидного действия снижают качество получаемой молочной продукции, это может негативно сказываться не только на доходах сельскохозяйственных предприятий, но и на качестве питания населения.

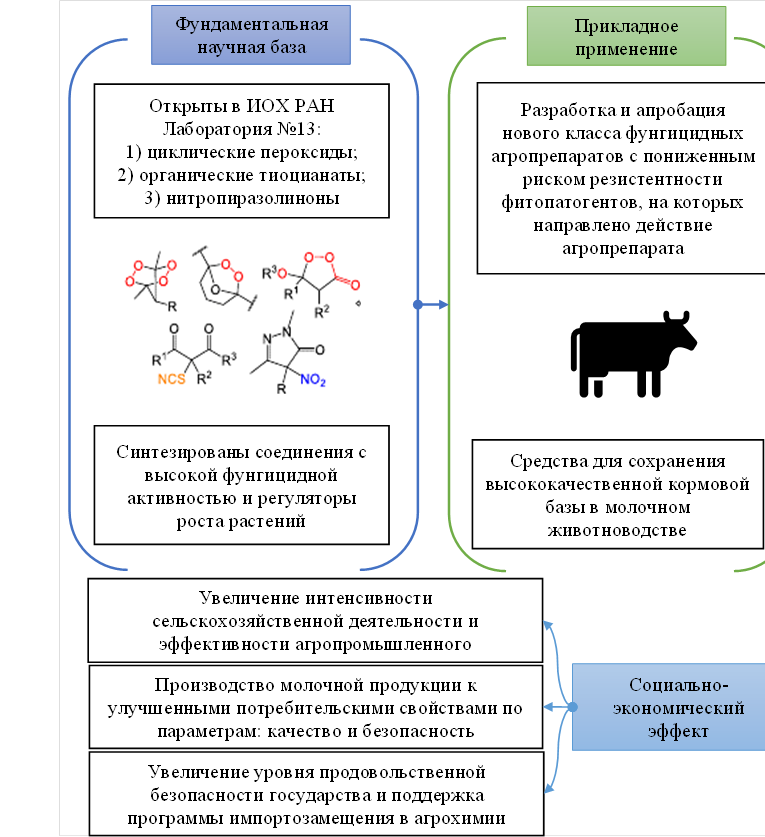

Общая концепция дальнейших разработок в этой области может быть представлена следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1. Концепция научных исследований и практических разработок в области использования полезных свойств циклических пероксидов, органических тиоцианатов и нитропиразолинонов

Источник: составлено автором.

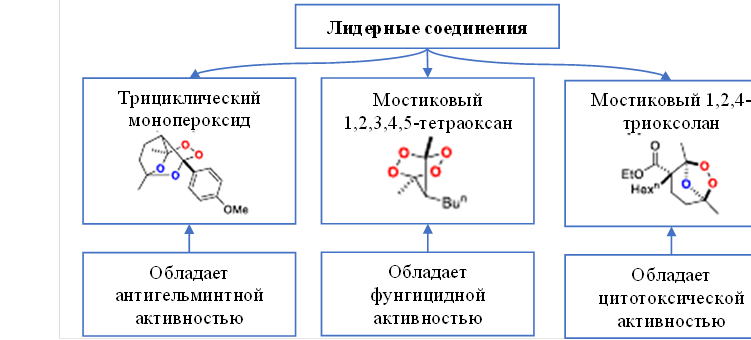

На сегодняшний день установлено (со значительным вкладом в этот процесс результатов научных исследований, проведенных в ИОХ РАН учеными из Лаборатории № 13), что органические пероксиды могут быть стабильными и обладают широким спектром биологической активности, а именно: противомалярийной, противогельминтной, противораковой, противотуберкулезной, рострегуляторной и фунгицидной (рис. 2).

Рисунок 2. Синтезированные в Лаборатории № 13 ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского лидерные соединения, обладающие биологической активностью

В рамках проведенных предварительных исследований в отношении соединений с высокой фунгицидной активностью было установлено, что эти соединения обладают либо аналогичной, либо превосходящей активностью по сравнению с наиболее распространенными и используемыми в настоящее время в агрохимии соединениями на основе азолов и аналогов стробилурина. Это позволяет говорить о том, что у синтезированных ИОХ РАН (Лаборатория № 13) совместно с ВНИИ Фитопатологии высокоактивных фунгицидов имеется значимый потенциал:

- в области импортозамещения, поскольку синтезированные соединения обладают не меньшей активностью, чем зарубежные агропрепараты;

- для решения задач, связанных с повышением интенсивности и экономической эффективности агропромышленного производства, поскольку синтезированные соединения во многих случаях обладают более высокой активностью, чем зарубежные агропрепараты;

- в области поддержания продовольственной безопасности государства за счет того, что синтезированные соединения обладают иным механизмом действия по сравнению с зарубежными агропрепаратами, а следовательно, снижают резистентность фитопатогентов и позволяют улучшать качество кормовой базы в молочном животноводстве и получать безопасный пищевой продукт.

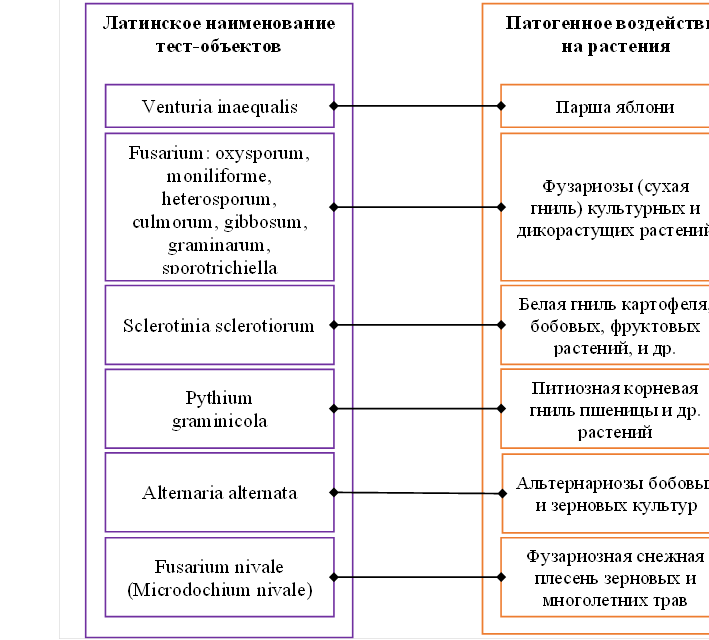

Высокая фунгицидная активность синтезированных соединений продемонстрирована на следующих тест-объектах (рис. 3).

Рисунок 3. Перечень тест-объектов (выборка), в отношении которых была установлена высокая фунгицидная активность соединений, синтезированных ИОХ РАН (Лаборатория № 13) совместно с ВНИИ Фитопатологии

При проведении полевых испытаний фунгицидной активности синтезированных ИОХ РАН (Лаборатория № 13) совместно с ВНИИ Фитопатологии соединений было установлено, что всхожесть обработанных перед посадкой семян пшеницы увеличилась на 5–15% в зависимости от экспозиции агропрепарата и в зависимости от агрессивности фитопатогенов. Таким образом, при требуемой всхожести семян пшеницы на уровне 90% на практике считается допустимой всхожесть на уровне 80% и иногда ниже. Предлагаемый на основе синтезированного соединения агропрепарат высокоактивного фунгицидного действия позволяет существенно увеличить всхожесть пшеницы, а следовательно, увеличить и ее урожайность с гектара.

Полученные на данном этапе исследований результаты указывают на необходимость проведения дальнейших разработок, в том числе необходима разработка масштабируемого получения и наработка в граммовых количествах необычного класса органических пероксидов: β-пероксилактонов на основе реакции кетоэфиров с пероксидом водорода и без использования дорогостоящих кислот Льюиса и пожароопасного эфирного раствора пероксида водорода. Важно исследовать активность пероксилактонов в качестве средств защиты растений, составляющих основу кормовой базы молочного скота, и выявление соединений-лидеров. Но в этом направлении пока что имеются объективные ограничения.

Обсуждение. Несмотря на более чем вековую историю химии пероксидов, их селективный синтез и доступность как определенных классов пероксидов, так и отдельных структур остаются фундаментальной проблемой. В настоящее время существует ряд методов синтеза пероксидов простого строения как циклических, так и ациклических на основе монокарбонильных соединений и пероксида водорода. Карбонильные соединения являются доступными и привлекательными субстратами для синтеза циклических пероксидов. Наличие нескольких карбонильных групп в одной молекуле приводит к образованию сложной смеси продуктов как пероксидного, так и непероксидного строения, что значительно усложняет или делает практически невозможным их разделение и установление структуры. Селективный синтез пероксидов из ди- и трикарбонильных соединений является сложной задачей и остается малоизученной областью в химии.

Необходимы новые стратегии и подходы к синтезу органических пероксидов для создания на их основе средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции, создания безопасных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания. В частности, задача может быть решена путем использования «нематериальных реагентов»: электрического тока и видимого света, что позволяет рассматривать их как экологичную альтернативу многим существующим химическим методам. Фундаментальная проблема заключается в разработке селективных окислительных систем, поскольку сами по себе перечисленные окислители не обладают достаточной активностью и селективностью.

Следуя далее, необходимо отметить, что разработка методов окислительного сочетания является важной областью современной органической химии. Окислительное сочетание является перспективным подходом для создания новых химических связей с высокой атомной эффективностью, поскольку не нуждается в проведении дополнительных синтетических стадий для введения функциональных групп в молекулы, необходимых в классических реакциях сочетания. Вместе с тем сочетание путем активации связей С-H в органических молекулах представляет крайне сложную научную задачу. Для расщепления C-H-связей характерны высокие активационные барьеры, при этом в молекуле могут присутствовать различные связи C-H и легкоокисляемые функциональные группы, что многократно осложняет обеспечение селективности синтеза.

Электрический ток широко используется в промышленных процессах неорганической природы. Однако использование электрического тока в органической химии, в реакциях более сложных структур с целью селективного образования химических связей зачастую затруднено по причине значительных различий в потенциалах окисления и восстановления исходных соединений различной природы. Предлагаемые подходы к окислению органических соединений с использованием электрического тока направлены на решение фундаментальной и практической задачи – создание методов селективного электрохимического окислительного сочетания C-Het.

Полученные с использованием метода селективного синтеза, окислительного сочетания лидерные соединения не будут иметь структурного родства с известными классами фунгицидов. Исследование нового химического класса фунгицидов представляет особый интерес, поскольку отсутствие типичных для известных фунгицидов структурных фрагментов в молекуле может свидетельствовать о новом механизме действия, а соответственно, о дополнительных возможностях для снижения риска развития резистентности у фитопатогенных микроорганизмов.

Заключение. Современное сельское хозяйство должно быть экологичным, точным, интенсивным, а современная органическая химия должна быть экологически безвредной и одновременно должна создавать новые классы соединений, которые в том числе обеспечат решение социально-экономических и агрокультурных проблем в сельскохозяйственной отрасли. На основе этой концепции паритетного объединения интересов могут быть созданы новые прогрессивные агропрепараты, которые будут обладать высоким уровнем биологической активности в отношении фитопатогенов, паразитов и вредителей.

К настоящему моменту сотрудниками Лаборатории № 13 ИОХ РАН были разработаны ключевые методические подходы к синтезу циклических пероксидов, органических тиоцианатов и нитропиразолинонов. На основе этих соединений были синтезированы лидерные соединения: трициклический монопероксид (обладает антигельминтной активностью); мостиковый 1,2,3,4,5-тетраоксан (обладает высокой фунгицидной активностью); мостиковый 1,2,4-триоксолан (обладает цитотоксической активностью).

Совместные полевые испытания соединений с высокой фунгицидной активностью, проведенные сотрудниками Лаборатории № 13 ИОХ РАН и ВНИИ Фитопатологии, дали следующие результаты:

1) полученные соединения активны в отношении широкой совокупности фитопатогенов, взывающих: паршу яблони, сухую и белую гниль корнеплодов и зерновых, а также ряда других культур, корневую гниль и снежную плесень зерновых, а также некоторых многолетних трав;

2) предпосевная обработка семян пшеницы синтезированным соединением обеспечила всхожесть на 5–15%, что является значимым результатом, поскольку на практике допустима всхожесть семян пшеницы на уровне 80%, а иногда и ниже. Предпосевная обработка семян обеспечивает и увеличение всхожести, и увеличение урожайности.

Вместе с тем существует и ряд объективных проблем в дальнейшей разработке методов синтеза соединений пероксилактонов (необычный класс органических пероксидов) в качестве средств защиты растений, составляющих основу кормовой базы молочного скота и выявлении соединений-лидеров. Эти проблемы связаны с тем, что необходимы дополнительные научные исследования в области селективного синтеза, окислительного сочетания указанных соединений в качестве средств защиты растений, составляющих основу кормовой базы молочного животноводства, в том числе с использованием «нематериальных реагентов»: электрического тока и видимого света, что делает процесс получения новых агропрепаратов экологически безвредным, менее ресурсоемким, а значит, и более эффективным.

Для проведения дальнейших научных исследований в этом направлении мы планируем использовать грантовую поддержку со стороны государства, что обеспечит решение поставленных задач: получение нового класса эффективных и безопасных отечественных агропрепаратов, обеспечение молочного животноводства действенными средствами защиты и улучшения кормовой базы животных, повышение качества молочной продукции, и в целом – стимулирование экономического роста и процессов перехода от экстенсивного типа хозяйствования к интенсивному в российском агропромышленном комплексе.

References:

Ananikov V.P. et al. (2014). Development of new methods in modern selective organic synthesis: preparation of functionalized molecules with atomic precision Russian Chemical Reviews. 83 (10). 885-985. doi: 10.1070/RC2014v83n10ABEH004471.

Dudin M.N., Lyasnikov N.V., Sandu I.S., Bogoviz A.V. (2017). Politika importozameshcheniya-novyy vektor razvitiya rossiyskogo agrokompleksa [Import substitution policy - a new vector of development of Russian agricultural complex]. Economics of agricultural and processing enterprises. (5). 25-28. (in Russian).

Fontana D.C. et al. (2021). Endophytic Fungi: Biological Control and Induced Resistance to Phytopathogens and Abiotic Stresses Pathogens. 10 (5). 570. doi: 10.3390/pathogens10050570.

Sun D.W. et al. (2021). Introducing reticular chemistry into agrochemistry Chemical Society Reviews. 50 1070-1110. doi: 10.1039/C9CS00829B.

Sychyov V.G., Efremov E.N. (2018). Agrokhimiya v reshenii zadach prodovolstvennoy bezopasnosti [Agrochemistry in solving food security problems] Agrochemistry in the 21st century. 34-41. (in Russian).

Vil V.A., Yaremenko I.A., Ilovaisky A.I., Terent’ev A.O. (2017). Peroxides with anthelmintic, antiprotozoal, fungicidal and antiviral bioactivity: properties, synthesis and reactions Molecules. 22 (11). 1881. doi: 10.3390/molecules22111881.

Yaremenko I.A. et al. (2016). Rearrangements of organic peroxides and related processes Beilstein Journal of Organic Chemistry. 12 1647-1748. doi: 10.3762/bjoc.12.162.

Страница обновлена: 29.05.2025 в 16:18:11

Russia

Russia