Financial risks in the economic security of rural municipalities in Kalmykia

Kurepina N.L.1![]() , Berikova N.B., Khulkhachieva V.B.1

, Berikova N.B., Khulkhachieva V.B.1

1 Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Russia

Download PDF | Downloads: 9 | Citations: 2

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 5, Number 3 (July-september 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49225028

Cited: 2 by 07.08.2023

Abstract:

The socio-economic situation in rural municipalities is characterised by many problems. One of these problems is the underdevelopment of social infrastructure, a difficult environmental situation, and limited employment opportunities. The restructuring of large agricultural organisations, formerly village-forming organisations, has had a significant impact on the labour outflow, leading to the disappearance of villages. Therefore, solving the problems of rural municipalities development is very urgent.

On the example of the Republic of Kalmykia, the potential of the territory, challenges and threats to the socio-environmental and economic security of rural municipalities were assessed. In order to carry out a comprehensive analysis, the district municipalities were grouped by zones, taking into account their geographical location. The study has shown that the main problem that hinders the effective development of rural municipalities is the shortage of own revenue sources. This is indirectly confirmed by the state policy in the field of rural development, aimed at ensuring the manageability of territories at the federal level through the system of inter-budgetary transfers. This has led to a decrease in motivation of regional and municipal authorities to develop effective rural municipal development policy.

Keywords: spatial development, territorial heterogeneity, economic security threats, sustainable development

JEL-classification: R11, R12, R!3

Введение. Несбалансированное пространственное и региональное развитие, высокий уровень межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации привели к высокому уровню угроз экономической безопасности, их возрастающей сложности и многоплановости, влиянию на экономические процессы, что вызывает необходимость дальнейших исследований в данной сфере.

Неравномерность экономического и социального развития российского общества определила необходимость принятия срочных мер по ее решению.

Совершенствование территориальной организации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации определены как основные задачи по реализации пространственного и регионального развития Российской Федерации в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года [1], Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [3]и других нормативно-правовых документах.

В ходе обсуждения Стратегии пространственного развития среди ученых не было однозначного положительного отзыва, большинство считают, что необходима доработка, «конкретизация методологических подходов к ее реализации» [11] (Karavaeva, Lev, 2021). Так, А. Бухвальд считает, что Стратегия не охватывает много вопросов и требует дальнейшего совершенствования [7; 8, с. 631] (Bukhvald, Voroshilov, 2018; Bukhvald, Kolchugina, 2019, р. 631).

Современные веяния в данной отрасли знаний, модернизационные вопросы территориального развития, трансформации пространственно-территориальной формы организации регионов исследованы в работах В.Н. Овчинникова [16] (Ovchinnikov, 2016), В.И. Суслова [19] (Suslov, 2013), А.И. Татаркина [21] и др.

Модели А.Г. Гранберга основаны на анализе межрегиональных экономических взаимодействий, на теории экономического равновесия и теории кооперативных игр [9; 19, с. 10] (Granberg, 2009; Suslov, 2013, р. 10).

Проблемы устойчивого развития сельских территорий обсуждались на протяжении последних лет, были приняты Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года [2], федеральная программа [4] и другие нормативно- правовые акты.

Концептуальные подходы к устойчивому развитию сельских территорий в России с учетом европейского опыта рассматривали в своих исследованиях академики А.И. Костяев [12] (Kostyaev, 2018), И.Г. Ушачев [23] (Ushachev, Paptsov, Serkov, Maslova et al., 2018) и др. [18, 20, 24, 25] (Senchagov, Mityakov, Mityakov, Romanova, 2012; Uzun, 2019; Fokin, 2015; Kurepina, Shovaeva, Berikova, Namrueva, 2019).

Принимаемые государством меры по устойчивому развитию сельских территорий привели к определенным позитивным моментам, но не решили всех проблем, особенно качества проживания сельского населения.

Обеспечение устойчивого развития на современном этапе экономического развития направлено на решение не только экологических, экономических, но прежде всего социальных проблем выживания человечества, идеология устойчивого развития сформулирована в резолюции, принятой ООН, «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [17].

Цели устойчивого развития носят общечеловеческий характер, разработаны по семнадцати направлениям на период до 2030 года, определены индикаторы и конкретные инструменты их реализации [6] (Bobyleva, Grigoreva, 2016).

Одна из Целей устойчивого развития – «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства», для ее решения акцент делается на сохранении и улучшении использования природных ресурсов, повышении устойчивости экосистем к внешним воздействиям, прежде всего изменениям климата, что особенно актуально для исследуемой территории, которая относится к аридному региону, в значительной степени зависимой от природно-климатических условий.

Определено, что «устойчивость сельского хозяйства требует социального развития сельских местностей, инклюзивного развития аграрного сектора, при котором все экономически состоятельные производители имеют доступ к природным и финансовым ресурсам» [6, с. 137] (Bobyleva, Grigoreva, 2016, р. 137).

Для мониторинга выполнения данных целей разработана система индикаторов, позволяющих проводить отслеживание их выполнения.

Системный анализ показателей развития аграрной отрасли за последние годы свидетельствует об относительно высоких темпах развития, чего нельзя сказать о развитии сельских территорий для отдельных регионов России. Проблемы несбалансированности пространственного развития особенно актуальны для сельских территорий.

Среди ученых нет единого мнения по поводу трактовки термина «сельская территория», одни рассматривали ее с позиции устойчивости аграрного производства, другие – как социально-экономическое развитие сельского населения. В настоящее время в первом чтении принят Государственной Думой проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в котором предлагается укрупнение органов муниципального управления. Окончательный вариант закона будет рассмотрен в феврале 2022 года.

Для исследуемого региона – Республики Калмыкия, где удаленность населенных пунктов от районных центров составляет значительные расстояния, укрупнение муниципальных органов создаст проблемы для сельских жителей в решении социально-экономических задач и, несомненно, отразится на устойчивости развития сельских муниципальных образований.

Необходимость разработки трансформационной модели совершенствования структурной организации сельских территорий с учетом человеческого и ресурсного потенциала, несомненно, актуальна для их современного развития. Данная модель будет адаптирована к экономическим, природным и социальным особенностям конкретной сельской территории, что позволит снизить угрозы экономической безопасности и обеспечить устойчивое развитие.

Основная часть. Важнейшим признаком территориального развития является устойчивость, рациональное использование производственного потенциала в целях сохранения и развития человеческого потенциала [5] (Akhmetzhanova, 2022).

В этих целях нами был проведен анализ потенциала территории, вызовов и угроз социо-эколого-экономической безопасности сельских муниципальных образований Республики Калмыкия.

Для проведения комплексного анализа была проведена группировка районных муниципальных образований по зонам с учетом их географического расположения.

Территорию Республики Калмыкия отличает значительная неравномерность развития, особенно сельских территорий, что подтверждается данными, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Территориальная неоднородность Республики Калмыкия

|

Показатели

|

Зоны расположения

| ||||

|

Западная

|

Северная

|

Центральная

|

Южная

|

Восточная

| |

|

Районные

муниципальные образования (РМО) |

2

|

3

|

3

|

3

|

2

|

|

Сельские

муниципальные образования (СМО) |

17

|

22

|

28

|

33

|

11

|

|

Общая

площадь, тыс. га

|

351.5

|

1108.5

|

1491.6

|

3232.4

|

1268.2

|

|

Численность

населения, тыс. человек

|

30.5

|

29.6

|

40.1

|

37.2

|

28.1

|

Территориальная неоднородность республики обусловлена, прежде всего, природно-климатическими различиями, по условиям тепло- и влагообеспеченности, по условиям суровости зимы, климатическому индексу биологической продуктивности, который варьирует от 120 в западной степной зоне до 10 в восточной пустынной, степени аридности от 0,2 и до 0,47.

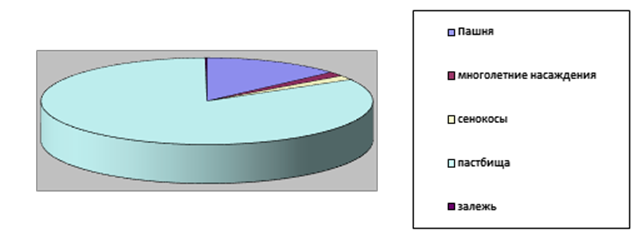

Данный фактор обусловил структуру земельных угодий, в которой сельскохозяйственные угодья занимают около 90,0%, и специализацию агропромышленного комплекса. Для исследуемой территории характерна низкая степень распаханности (около 12,0%), несколько выше – в западной степной зоне (около 50,0%), в почвенном покрове которых преобладают черноземы (рис. 1).

Рисунок 1. Структура земель сельскохозяйственного назначения, %

Источник: составлено авторами.

Для остальной территории Калмыкии характерно преобладание пастбищных угодий. В регионе Черные земли значительные площади находятся в стадии восстановления плодородия.

Вышеприведенные факторы обусловили специализацию производства, в структуре товарной продукции преобладает продукция животноводства до 80,0%. Трансформация форм собственности на землю привела и к другим структурным изменениям, объем продукции крупных сельскохозяйственных предприятий снизился до 11,0% в общем объеме, преобладают крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства.

В структуре товарной продукции вырос удельный вес продукции животноводства с 63,0% в 1995 году до 76,0% в 2020 году (рис. 2).

|

|

|

|

1995

год

|

2020 год

|

Рисунок 2. Структура товарной продукции, %

Источник: составлено авторами.

В дореформенный период крупные сельскохозяйственные предприятия являлись селообразующими, то есть способствовали развитию социальной сферы сельских населенных пунктов, содержали на балансе отдельные ее объекты. Трансформация форм собственности привела к сложившейся системе развития сельских муниципальных образований, когда обладание финансовыми ресурсами перешло к районным муниципальным образованиям, расположенные на их территории крестьянские хозяйства не способствуют развитию социальной сферы. Данную функцию взяло на себя государство, бюджетная сфера стала играть решающую роль в развитии сельских муниципальных образований.

Как мы уже отмечали, принимаемые государством меры в рамках Стратегии устойчивого развития сельских территорий привели к снижению уровня угроз экономической безопасности, незначительно отразились на качестве уровня жизни сельского населения, однако не снизили миграцию населения, снижение численности сельского населения в Республике Калмыкия – 26,4 тыс. человек (или на 15,1%) по сравнению с данными 1990 года.

Проведенный анализ финансового обеспечения сельских муниципальных образований показал, что при формировании доходной части преобладают безвозмездные поступления, составляющие более 60,0%, данный фактор следует отметить как негативный, так как это приводит «к формированию дотационного бюджета» [10] (Karavaeva, Bykovskaya, Bukhvald, Kazantsev, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2021).

Основная часть доходов формируется в районных муниципальных образованиях – более 80%, бюджеты сельских муниципальных образований дотационны, безвозмездные поступления варьируют в пределах от 3716,3 тыс. руб. до 6552,8 тыс. руб. на одно СМО.

Формирование дотационного бюджета провоцирует возникновение финансовых рисков, оказывающих негативное влияние на развитие сельских территорий. О недостаточности финансовых ресурсов свидетельствуют данные консолидированного бюджета Республики Калмыкия, так, бюджет районных и сельских муниципальных образований занимал в 2020 году очень незначительную долю – 14,7% и 2,0% соответственно, что не позволяет своевременно решать социальные проблемы сельских муниципалитетов [22].

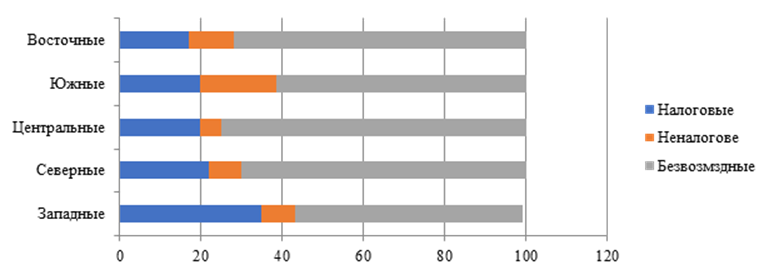

Собственные доходы формируются за счет налоговых и неналоговых поступлений, однако их доля незначительна, от 25% – в центральной, 28% – восточной и до 44,0% в западной зоне (рис. 3).

Рисунок 3. Структура доходов сельских муниципальных образований по зонам Республики Калмыкия, %

Источник: составлено авторами.

Преобладают безвозмездные поступления, которые в структуре доходной части занимают более 70,0%, в районах западной зоны – 75,0%, наиболее высокий уровень финансового обеспечения за счет безвозмездных поступлений – в муниципальных образованиях центральной зоны, около 80,0%, так, в одном из РМО – Кетченеровском – 80,7%.

Анализ структуры налоговых доходов показал, что формирование сельского муниципального бюджета происходит в большей части за счет поступлений от налога на доходы физических лиц, который зачисляется в полном размере в данный уровень бюджета и составляет более 70,0% налоговых доходов.

Значительно меньше удельный вес земельного налога, в 2019 году – 14,1%, так как он начисляется за земли населенного пункта, земельный налог с межселенных территорий поступает в бюджет района.

Такая структура налоговых поступлений не способствует формированию независимого бюджета сельского муниципального образования, так как значительная часть земельного налога с сельхозтоваропроизводителей, находящихся в пределах СМО, поступает в районный бюджет, более 90,0%, так, по данным квартального отчета казначейства за первый квартал 2020 года, 90,3% приходится на РМО, и только 9,7% – на 11 СМО западной зоны, из них налоговые поступления – 82,6% и 17,4% соответственно, безвозмездные поступления – 93,5% и 6,5% соответственно.

Таблица 2

Финансовые доходы, тыс. руб.

|

Показатели

|

Зоны расположения

| ||||

|

Западная

|

Северная

|

Центральная

|

Южная

|

Восточная

| |

|

На

одно СМО

|

46.2

|

40.9

|

45.2

|

37.5

|

65.4

|

|

На

1 га площади

|

2.23

|

0.81

|

0.85

|

0.38

|

0.57

|

|

На

1 га

сельскохозяйственных угодий |

2.82

|

0.87

|

0.90

|

0.49

|

0.69

|

|

На

душу населения

|

25.7

|

30.4

|

31.6

|

33.2

|

25.6

|

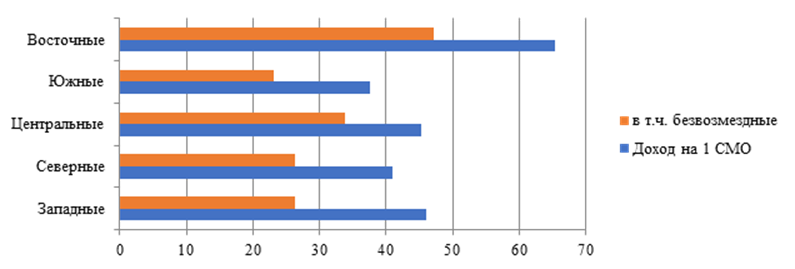

Отмечается вариативность финансовых доходов по зонам республики, максимальная – в восточной (65,4 тыс. руб. на одно СМО) и минимальная в южной зоне (37,5 тыс. руб.), несколько иная картина поступлений на душу населения, максимальная – в южной зоне (33,2 тыс. руб.) и минимальная – в западной (25,7 тыс. руб.), что объясняется различной плотностью населения, более высокой в западной зоне – 8 чел. / кв. м, и низкой в южной зоне – 1 чел. / кв. м.

Анализ распределения безвозмездных поступлений по сельским муниципальным образованиям показал их неравномерность, от 26,3 тыс. руб. в западной зоне до 47,1 тыс. руб. в восточной зоне, еще большая вариабельность отмечается по отдельным СМО (рис. 4).

Рисунок 4. Финансовые доходы, млн руб.

(на одно сельское муниципальное образование)

Источник: составлено авторами.

Следует отметить определенный сдвиг в развитии сельских территорий, однако по данным анкетного опроса сельских жителей [13–15] (Kurepina, Volgin, Namrueva, Pavlova, Rubeko, Shovaeva, Dordzhieva, 2020; Kurepina, Pavlova, Zienko, 2021; Namrueva, 2017), более 40 % респондентов свидетельствует, что они находятся на уровне бедности, не имеют возможности приобрести даже самое необходимое.

Заключение

Исследования позволяют сделать вывод о неоднородности экономического пространства республики. Практически полная ликвидация крупных селообразующих предприятий со 124 крупных в 1990 году до 28 на настоящий момент оставила социальную сферу сельских муниципальных образований без поддержки, привела к безработице, уменьшению сельского населения на 26,4 тыс. человек, или на 15,1%.

Бюджетная сфера стала основой финансового обеспечения сельских муниципальных образований. В ходе исследования определено, что основной проблемой, сдерживающей эффективное развитие сельских муниципальных образований, является дефицит собственных доходных источников, более 80% планируемых расходов обеспечивается за счет финансовой поддержки со стороны государства. Недостаточность финансовых средств у большинства сельхозтоваропроизводителей препятствует развитию инфраструктуры сельских поселений.

Исследование финансовых рисков в обеспечении экономической безопасности сельских территорий должно найти свое отражение в научном анализе социо-эколого-экономической безопасности и в разработке новой структуры финансового обеспечения сельских муниципальных образований.

Однако отсутствие полной и достоверной информации о социально-экономическом развитии сельских муниципальных образований не позволяет своевременно выявить и предупреждать финансовые риски и обеспечивать экономическую безопасность региона.

References:

Upravlenie sbalansirovannym razvitiem territorialnyh sistem: voprosy teorii i praktiki [Management of balanced development of territorial systems: issues of theory and practice] (2016). Chelyabinsk: Chelyabinskiy gosudarstvennyy universitet. (in Russian).

Akhmetzhanova L.R. (2022). Teoreticheskie podkhody k effektivnosti mezhbyudzhetnyh transfertov na regionalnom urovne [Theoretical approaches to the effectiveness of interbudgetary transfers at the regional level]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 5 (1). 61-76. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.1.114355.

Bukhvald E.M., Kolchugina A.V. (2019). Strategiya prostranstvennogo razvitiya i prioritety natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [The spatial development strategy and national security priorities of the Russian Federation]. Economy of the region. 15 (3). 631-643. (in Russian). doi: 10.17059/2019-3-1.

Bukhvald E.M., Voroshilov N.V. (2018). Aktualnye voprosy razvitiya munitsipalnyh obrazovaniy i reformirovaniya instituta mestnogo samoupravleniya [Current issues in the development of municipal entities and in reforming the institution of local self-government]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 11 (1). 132-147. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2018.1.55.9.

Fokin V.Ya. (2015). Transformatsiya selskikh territorialnyh soobshchestv v usloviyakh likvidatsii seloobrazuyushchikh predpriyatiy [Transformation of rural territorial communities in the conditions of village-forming enterprises liquidation]. Discussion. (5(57)). 110-117. (in Russian).

Granberg A.G. (2009). O programme fundamentalnyh issledovaniy prostranstvennogo razvitiya Rossii [Conceptual base of the program on fundamental issues of spatial development: interdisciplinary aspect issued by the presidium of the Russian Academy of Sciences]. Regional Research of Russia. (2). 166-178. (in Russian).

Karavaeva I. V., Lev M.Yu. (2021). Itogi provedeniya V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Senchagovskie chteniya» «Novye vyzovy i ugrozy ekonomike i sotsiumu Rossii» [Results of the 5th international scientific and practical conference]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 4 (3). 853-887. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112368.

Karavaeva I.V., Bykovskaya Yu.V., Bukhvald E.M., Kazantsev S.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2021). Ekspertnaya otsenka proekta federalnogo byudzheta na 2022 god i na planovyy period 2023-2024 godov [Expert evaluation of the draft federal budget of the Russian federal budget for 2022 and for the planned period 2023-2024]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 1 (11(119)). 138-163. (in Russian). doi: 10.36871/ek.up.p.r.2021.11.01.019.

Kostyaev A.I. (2018). Kontseptualnye podkhody k razvitiyu selskikh territoriy s uchyotom evropeyskogo opyta [Conceptual approaches to the development of rural areas, taking into account the european experience]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. (6(67)). 141-148. (in Russian). doi: 10.30766/2072-9081.2018.67.6.141-148.

Kurepina N.L., Pavlova N.Ts., Zienko A.N. (2021). Problemy obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti selskikh sotsio-ekologo-ekonomicheskikh sistem [Problems of ensuring the food security of rural socio-ecological-economic systems]. Agro-industrial complex: economics, management. (2). 56-64. (in Russian). doi: 10.33305/212-56.

Kurepina N.L., Shovaeva M.V., Berikova N.B., Namrueva L.V. (2019). Economic Security Of A Polyethnic Region: Experience And New Challenges SCTCGM 2018 - Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism. 742-750. doi: 10.15405/epsbs.2019.03.02.84.

Kurepina N.L., Volgin V.L., Namrueva L.V., Pavlova N.Ts., Rubeko G.L., Shovaeva M.V., Dordzhieva B.V. (2020). Metodologicheskiy instrumentariy otsenki ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti polietnichnogo regiona [Methodological tools for assessing threats to the economic security of a multiethnic region] Elista: Kalmytskiy gosudarstvennyy universitet imeni B.B. Gorodovikova. (in Russian).

Namrueva L.V. (2017). Sovremennoe selo Kalmykii: sotsiologicheskiy srez [Modern village of Kalmykia: a sociological cross-section] Elista: Kalmytskiy nauchnyy tsentr Rossiyskoy akademii nauk. (in Russian).

Ovchinnikov V.N. (2016). Kontseptsiya modernizatsii prostranstvenno- territorialnoy ekonomicheskoy sistemy regiona [The concept of modernization of the spatial-territorial economic system of the region] Russia in the Global Economy: Challenges and Development institutions. 89-95. (in Russian).

Senchagov V.K., Mityakov S.N., Mityakov E.S., Romanova N.A. (2012). Ekonomicheskaya bezopasnost regionov Rossii [Economic security of Russian regions] Nizhny Novgorod: Rastr-NN. (in Russian).

Suslov V.I. (2013). Modeli prostranstvennoy ekonomiki: genezis, sovremennoe sostoyanie, perspektivy [Modeling the spatial economy: genesis, current state, and prospects]. Regional Research of Russia. (2(78)). 3-19. (in Russian).

Ushachev I.G., Paptsov A.G., Serkov A.F., Maslova V.V. i dr. (2018). Ustoychivoe razvitie i povyshenie konkurentosposobnosti selskogo khozyaystva Rossii v usloviyakh uglubleniya integratsii v EAES [Sustainable development and increasing the competitiveness of Russian agriculture in the context of deepening integration into the EAEU] Moscow: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Nauchnyy konsultant». (in Russian).

Uzun V.Ya. (2019). Glavnye faktory ustoychivogo selskogo razvitiya: byudzhetnye subsidii ili selskaya ekonomika? [The main factors of sustainable rural development: budget subsidies or rural economy?]. Nikon readings. (24). 15-20. (in Russian).

Страница обновлена: 21.03.2025 в 03:59:41

Russia

Russia