Problems of state management in the energy efficiency of the domestic economy

Barbashina E.A.1

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал), Russia

Download PDF | Downloads: 19

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 12 (december 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44668150

Abstract:

The article is devoted to the problems of forming the optimal tools of state management aimed at creating an energy-efficient structure of the domestic economy as a necessary condition for transnational competitiveness.

The formation of an energy-efficient structure of the economy, according to the author's conclusions, should be carried out through state industrial policy, and selective support for system-forming industries, which will create an energy efficiency framework of the domestic economy.

Keywords: energy efficiency framework, energy efficiency, public management, management tools

JEL-classification: L52, Q48, L51

Введение

Энергоэффективность экономики является одним из основных факторов, определяющих ее международную конкурентоспособность. Соответственно, задачей государственного менеджмента является через применение инструментария государственного управления хозяйственными процессами приведение экономики в состояние оптимальной энергоэффективности.

А учитывая, что базисом энергоэффективности всей хозяйственной системы выступает энергоэффективность ее промышленно-производственной подсистемы, то, соответственно, основным инструментарием государственного менеджмента повышения интегральной энергоэффективности должна выступать промышленная политика.

Промышленная политика, сформировавшаяся с началом индустриализации в XIX веке и активно развивающаяся в настоящем, по сей день так и не имеет однозначного определения. В мировой практике понятие трактуется по-разному: подразумевая и весьма обобщенное повышение привлекательности ведения бизнеса, и формирование инфраструктуры, обеспечивающей перспективы развития отраслей и секторов.

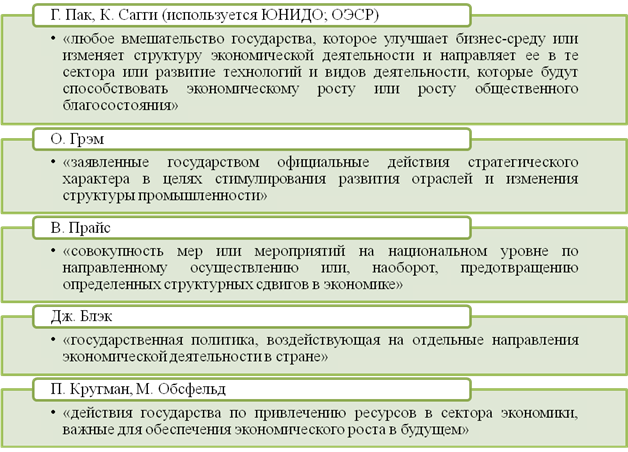

В экономической литературе существует множество определений промышленной политики, базирующихся на различных подходах и точках зрения [1–23] (Chang, Lin, 2009; Graham, 1994; Krugman, Obstfeld, 1991; Powell, 1991; Price, 1981; Rodrik, 2004; Rodrik, 2009; Warwick, 2013; Aparina, 2019; Blek, 2000; Gorkina, 2019; Gorkina, 2018; Vidyapin, 2002; Dashkin, Kokh, Makarenko, Khasanov, 2019; Dzyuba, Soloveva, 2016; Ivanova, Gavrilova, Skomoroshchenko, 2018; Kamenik, 2018; Lapaeva, Inevatova, Dedeeva, 2019; Romanova, Bukhvalov, 2014; Salygin, Mustafinov, 2019; Salygin, Petrova, Mustafinov, 2019). На рисунке 1 приведены некоторые из основных трактовок промышленной политики.

Так как под определения, данные В. Прайсом и Дж. Блэком, может подходить практически вся деятельность государства в области регулирования структуры экономики, они представляются весьма обобщенными. Трактовка, предложенная П. Кругманом и М. Обсфельдом, акцентирует внимание на ресурсном обеспечении будущих драйверов экономического роста. О. Грэм обращает внимание на воздействие государства как на промышленность, так и на структуру промышленности. Наиболее полным определением промышленной политики предстает трактовка Г. Пака и К. Сагги, рассматривающих ее как структурную политику, результатом которой выступает рост экономики и благосостояния.

Рисунок 1. Основные определения промышленной политики

Источник: сформулировано автором на основе [2, 4, 6, 9, 11, 23] (Graham, 1994; Krugman, Obstfeld, 1991; Price, 1981; Warwick, 2013; Blek, 2000).

В качестве основной цели исследования выступает необходимость предложить авторскую схему формирования энергоэффективной структуры экономики на основе исследования мирового опыта.

В качестве предложения, содержащего элементы научной новизны, позиционируется гипотеза о необходимости создания «каркаса энергоэффективности» отечественной экономики как необходимого условия формирования энергоэффективной отраслевой структуры хозяйствования.

Основная часть

Промышленная политика, выступая в качестве конкретного направления государственного менеджмента – государственной политики, связана с реализацией других направлений, обладает в определенной степени интегральным эффектом, при этом сохраняя специфические цели и инструменты реализации.

Одной из важных функций государства при реализации промышленной политики, на которую обращает внимание подавляющее большинство экономистов, является создание институциональной среды. Формирование институциональной среды создает основу для эффективного функционирования инструментов промышленной политики, в то же время и саму промышленную политику можно рассматривать как совокупность институтов [3]. В данном случае обоснованным видится направленность на создание институциональной среды, стимулирующей адаптационные возможности субъектов экономики с точки зрения влияния эндогенных и экзогенных факторов [5] (Powell, 1991).

В качестве целей промышленной политики следует рассматривать оптимизацию энергоэффективности экономики через оптимизацию отраслевой структуры экономики, ее сбалансированность, стимулирование инновационной активности и повышение конкурентоспособности, сохранение экономической стабильности, активизацию экономического роста.

Инструменты промышленной политики можно рассматривать с точки зрения практических подходов к реализации экономической политики: либеральной или дирижистской модели. Либеральная экономическая политика основывается на свободе рыночных сил, ограничении участия государства в экономических процессах рамками определенных функций, а именно установлении «правил игры». Промышленная политика в рамках либеральной экономической политики носит мягкий характер с использованием горизонтальной модели и соответствующих инструментов. Горизонтальные инструменты промышленной политики носят общесистемный характер, имеют целью создание стимулирующей системы, в целом оказывающей поддержку целевым группам и разным секторам по критериальному признаку (например экспортоориентированность, НИОКР, высококонкурентность).

Дирижистская же экономическая политика основывается на активном государственном участии в качестве регулятора и в качестве субъекта экономики. Промышленная политика в рамках дирижистской экономической политики носит жесткий характер с использованием вертикальной модели и соответствующих инструментов.

Вертикальные инструменты промышленной политики носят селективный характер, имеют целью поддержку конкретных отраслей или предприятий, отобранных в качестве приоритетных направлений. Зачастую такую прямую поддержку получают «национальные чемпионы», что ограничивает конкуренцию, и поэтому, по мнению Д. Родрика, должны базироваться на тщательном анализе как результатов и последствий их применения, так и альтернативных вариантов [1, 7, 8] (Chang, Lin, 2009; Rodrik, 2004; Rodrik, 2009). Однако именно данный путь представляется нам в сложившихся условиях оптимальным.

Как справедливо отмечают И. Линь и Х. Чхан, необходим соразмерный учет государством конкурентных преимуществ и наделенность экономики ресурсами при влиянии на изменение отраслевой структуры экономики. Авторы также отмечают, что выстраивание промышленной политики с ориентацией на чужой опыт, без учета сравнительных преимуществ национальной экономики, в конечном счете исказит структуру производства, потребует больше времени для адаптации и, соответственно, несет большие издержки и риски [1] (Chang, Lin, 2009).

Теперь обратим внимание на нашу страну.

При анализе производительной структуры экономики мы исходим из положения о существовании базиса и надстройки (в трактовке К. Маркса и Д. Ходжсона) применительно к отраслевой структуре производственной подсистемы хозяйственной системы. Соответственно, исходя из задач нашего исследования, в качестве базиса необходимо выделить те виды производств, совокупность которых формирует качественно существенные черты каждого определенного периода развития производственной подсистемы – фактически формируют «каркас» энергоэффективности хозяйственной системы.

В этом наша идея крайне близка концепции технологических укладов С. Глазьева, однако она отличается от нее тем, что производственные процессы рассматриваются в контексте энергоэффективности, а также «оформляются» соответствующими институциональными структурами, конституирующими формальные и неформальные контексты/институты энергоэффективности, включая то, что можно назвать доминирующей культурой энергопотребления.

В качестве надстройки мы позиционируем все виды деятельности и хозяйственные механизмы, дополняющие производственную подсистему социально-экономической системы до «целого», – торговлю, транспорт, отрасли вспомогательных производств и иные виды хозяйственной деятельности. Их принципиальное отличие от «базиса» – они не формируют «каркас» энергоэффективности хозяйственной системы в фазах производства.

Принципиальное значение надстройки заключается в том числе в том, что ее существование «зацикливает» хозяйственный оборот, обеспечивая процессы потребления.

Заключение

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сформулировать следующие выводы о государственном менеджменте в сфере формирования энергоэффективной структуры экономики:

- промышленная политика как инструментарий государственного менеджмента в значительной степени определяется новейшим технологическим укладом;

- вмешательство государства должно обеспечивать оптимальность структуры экономики и эффективное распределение ресурсов;

- меры промышленной политики, направленные на развитие отраслей, обеспечивают ускорение процессов изменения структуры экономики;

- промышленная политика как инструментарий государственного менеджмента предполагает в качестве одной из целей достижение устойчивого экономического роста;

- формирование факторов устойчивого роста предполагает перераспределение потребления во времени;

- промышленная политика как инструментарий государственного менеджмента предполагает привлечение государством ресурсов в ключевые и потенциально способствующие росту экономики отрасли и формирование энергоэффективной структуры экономики на основе исследования мирового опыта.

Совокупность использования инструментария государственного менеджмента и промышленной политики как его составляющей должна решить задачу создания «каркаса энергоэффективности» отечественной экономики как необходимого условия формирования энергоэффективной отраслевой структуры хозяйствования.

Также можно сделать вывод, что промышленная политика функционирует в рамках институциональной среды, взаимодействуя с прочими направлениями экономической политики, а следовательно, в условиях их общей согласованности способствует проявлению синергетического эффекта составляющих экономической политики государства.

References:

Aparina U.A. (2019). Usloviya uspeshnoy realizatsii kontsessionnyh soglasheniy dlya obektov teploenergeticheskikh predpriyatiy nebolshikh munitsipalnyh obrazovaniy [Conditions for successful implementation of concession agreements for facilities of thermal power enterprises in small municipalities]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 9 (1). 45-54. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.1.40636.

Blek Dzh. (2000). Ekonomika [Economics] M.: «INFRA-M», Izdatelstvo «Ves Mir». (in Russian).

Chang H.J., Lin J. (2009). Should Industrial Policy in Developing Countries conform Comparative Advantage or Defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang Development Policy Review. 27 (5). 483-502.

Dashkin R.M., Kokh I.A., Makarenko D.S., Khasanov T.I. (2019). Energoeffektivnost rossiyskikh kompaniy neftyanoy otrasli kak determinanta formirovaniya ikh aktsionernoy stoimosti [Energy efficiency of Russian oil companies as a determinant of their shareholder value formation]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 9 (4). (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.4.41465..

Dzyuba A.P., Soloveva I.A. (2016). Issledovanie instrumentov upravleniya sprosom na elektropotreblenie v ramkakh optovogo i roznichnogo rynkov elektroenergii Rossii [The study of instruments for managing the demand on energy consumption within the frames of wholesale and retail electricity markets in Russia]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 6 (2). 147-162. (in Russian). doi: 10.18334/epp.6.2.35309.

Gorkina T.I. (2018). Energeticheskaya programma Brazilii kak chast obshchey strategii BRIKS [Brazilʼs energy programme as part of the BRICS strategy]. Journal of International Economic Affairs. 8 (3). 407-418. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.3.39430.

Gorkina T.I. (2019). Rol prostranstva v strategii transnatsionalnyh kompaniy na primere energeticheskikh kompaniy [The role of space in the strategy of transnational companies on the example of energy companies]. Journal of International Economic Affairs. 9 (1). 195-208. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.1.39757.

Graham O.L., Jr. (1994). Losing Time: The industrial Policy Debate Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Ivanova T.E., Gavrilova M.A., Skomoroschenko K.V. (2018). Pravovaya sreda obespecheniya energeticheskoy bezopasnosti – opyt kontent-analiza energeticheskoy strategii Rossii [The legal environment to ensure energy security: the experience of content analysis of the energy strategy of Russia]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 8 (3). 153-162. (in Russian). doi: 10.18334/epp.8.3.39398.

Kamenik L.L. (2018). Ekologo-ekonomicheskaya sbalansirovannost – strategiya upravleniya innovatsionnym razvitiem obshchestva XXI veka [Ecological and economic balance - a strategy for managing innovative development of the society of the XXI century]. Russian Journal of Innovation Economics. 8 (1). 25-38. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.8.1.38866.

Krugman P. R., Obstfeld M. (1991). International economics: Trade and policy

Lapaeva O.F., Inevatova O. A., Dedeeva S. A. (2019). Sovremennye problemy i perspektivy razvitiya toplivno-energeticheskogo kompleksa [Modern problems and prospects of development of fuel and energy complex]. Journal of International Economic Affairs. 9 (3). 2129-2142. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40815.

Powell W.W. (1991). Expanding the scope of institutional analysis

Price V.C. (1981). Industrial policies in the European Community UK: Palgrave Macmillan.

Rodrik D. (2009). Industrial Policy: don’t ask why, ask how Middle East Development Journal. 1 (1). 1-29. doi: 10.1142/S1793812009000024.

Rodrik D. Industrial Policy for the twenty-first centuryCEPR Discussion Paper. Retrieved December 02, 2020, from http://ssrn.com/abstract=666808

Romanova A.O., Bukhvalov N.Yu. (2014). Formirovanie teoreticheskoy platformy kak sistemnoy osnovy promyshlennoy politiki v usloviyakh novoy industrializatsii [Development of the theoretical platform as a system foundation for industrial policy in the context of new industrialization]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. (2(32)). 53-66. (in Russian). doi: 10.15838/esc/2014.2.32.5 .

Salygin V.I., Mustafinov R.K. (2019). Geopoliticheskie aspekty elektroenergeticheskogo razvitiya: organizatsionno-strategicheskiy podkhod [Geopolitical aspects of electric power development: organizational and strategic approaches]. Journal of International Economic Affairs. 9 (1). 177-194. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.1.40123.

Salygin V.I., Petrova R.V., Mustafinov R.K. (2019). Tsentralnaya Aziya: ustoychivoe razvitie i problemy energeticheskogo sotrudnichestva [Central asia: sustainable development and energy cooperation issues]. Journal of International Economic Affairs. 9 (3). 1563-1574. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.41017.

Vidyapin V.I. (2002). Gosudarstvennoe regulirovanie rynochnoy ekonomiki [State regulation of the market economy] M.: Izdatelskiy dom «Put Rossii», ZAO «Izdatelskiy dom “Ekonomicheskaya literatura”». (in Russian).

Warwick K. (2013). Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends OECD Publishing. (2).

Страница обновлена: 22.07.2025 в 10:18:20

Russia

Russia