New approaches to public administration of knowledge-intensive companies in the rocket and space engineering

Abrashkin M.S.1![]() , Barkovskaya V.E.1

, Barkovskaya V.E.1![]()

1 Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова, Russia

Download PDF | Downloads: 17 | Citations: 2

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50211447

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

Based on the results of the analysis of economic information on the activities of rocket and space engineering companies, their innovative characteristics were particularized. A relatively high knowledge intensity was justified. The specifics of their corporate governance in the model of Roscosmos' vertically integrated structure and the role of public authorities in these processes are revealed.

It is proved that the state participates in the activities of high-tech companies of rocket and space engineering as an economic activity regulator, a company owner and a consumer of products and services. New approaches to managing the development of high-tech companies of rocket and space engineering are proposed.

They can be used to form new corporate properties, manifested in increasing organizational goal-setting, reducing the militarization of products, switching from models of creating public goods to quasi-public, reducing the dependence of boards of directors of such companies on public authorities and attracting hired professional managers to their composition.

Keywords: public administration, rocket and space engineering, rocket and space industry, science intensity

Funding:

Результаты исследования опубликованы в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук на тему «Новые подходы к управлению развитием наукоёмких предприятий ракетно-космического машиностроения РФ» (№ МК-1147.2021.2)

JEL-classification: D23, D73, L53, L98

Введение

Высокая неопределенность внешней среды вынуждает менеджмент предприятий различных форм собственности изыскивать более совершенные подходы и инструменты своего развития. Антироссийские санкции, экономические последствия пандемии COVID-19, сырьевая зависимость российской экономики и либеральные подходы к регулированию национального хозяйства оказывают негативное влияние на отечественный промышленный сектор [2, c. 27] (Batkovskiy, Ermakova, Khrustalev, 2020, р. 27). Появление принципиально новых рисков снижает качество стратегического прогнозирования. Усиливается роль и значимость перехода к цифровой экономике [5, c. 701] (Ivanova, Shmidt, 2021, р. 701), процессов глобализации [25, c. 88] (Kharchilava, Bottaev, 2017, р. 88) и использования заделов IV индустриальной революции [6, c. 930] (Ivanova, 2022, р. 930). Особую чувствительность к данным процессам проявляют наукоемкие отрасли народного хозяйства [4, c. 3] (Elizarova, Khrustalev, 2021, р. 3), к которым следует отнести отрасль ракетно-космического машиностроения (далее – РКМ).

Учитывая высокую самодостаточность и инновационную обеспеченность РКМ России, отрасль имеет прогрессивные достижения IV промышленной революции, что обуславливается ее исключительными лидерскими позициями по уровню наукоемкости. В то же время отсутствие конкуренции внутри отрасли и доминирование государства в организационном проектировании предприятий ее вертикально интегрированных структур требует переосмысления подходов к управлению и поиску новых инструментов роста ее эффективности.

Целью исследования является анализ и обоснование подходов к государственному управлению развитием наукоемких предприятий РКМ РФ. Достижение поставленной цели обуславливается использованием методов логико-абстрактного моделирования, анализа и синтеза информации. Теоретической основой исследования выступили труды отечественных авторов, таких как Коломыц О.Н. [8] (Kolomyts, Shostak, Ryazanova, 2019), Кравченко Д.Б. [7] (Kravchenko, Baurov, 2015), Лобков К.Ю. [9] (Lobkov, 2018), Иванова О.Е., Шмидт Ю.И. [5] (Ivanova, Shmidt, 2021), Трофимова Н.Н. [24] (Trofimova, 2020) и др., а также материалы проведенного ранее исследования [1] (Abrashkin, 2019). Эмпирическую базу исследования составили предприятия РКМ, входящие в ГК «Роскосмос», информация о которых была в публичном доступе размещена на их официальных сайтах и в центрах раскрытия публичной информации. Указанная информация не имеет ограничений по ее использованию и разглашению, не представляет государственную тайну.

Научная новизна исследования представлена обоснованием новых подходов к государственному управлению развитием наукоемких предприятий РКМ за счет изменения воздействий со стороны государства и его роли как собственника, потребителя и регулятора хозяйственной деятельности в управленческих процессах, механизмах и в формировании нового организационно-экономического качества наукоемких предприятий РКМ.

1. Миссия и приоритеты целеполагания наукоемких предприятий РКМ

Уникальной отличительной особенностью РКМ является чувствительность к высоким технологиям. В работе [1, c. 203] (Abrashkin, 2019, р. 203) доказывается высокая наукоемкость РКМ. Среди формирующих ее факторов отмечается задел плановой экономики СССР, приоритеты национальной безопасности, высокая общественная значимость предприятий отрасли как локальных точек высокой жизнеспособности отдельных регионов и муниципалитетов. Предприятия данной отрасли вовлечены в НИОКР и создание инноваций. Ценность получаемых результатов их деятельности проявляется в продукции и услугах с высокой добавленной стоимостью, социальных и экономических эффектах, создании рабочих мест [26, c. 22] (Usatenko, 2020, р. 22), что положительно сказывается на укреплении национальной безопасности и технологическом суверенитете РФ. С одной стороны, предприятия РКМ являются потребителями результатов и научных достижений IV индустриальной революции, а с другой – генерируют и создают НИОКР, которые проходят стадию опытного производства и в дальнейшем находят применение в разных отраслях экономики. Учитывая высокую значимость данных предприятий для национальной безопасности РФ, они не могут выходить из сферы влияния государства.

Если изначально ракетно-космическая отрасль полностью находилась в сфере деятельности государства [10, c. 39] (Makarova, 2016, р. 39), то сейчас свыше 95% предприятий РКМ [1, с. 169] (Abrashkin, 2019, р. 169) находятся в государственной или окологосударственной собственности (в зарубежной литературе их называют state-owned enterprise (далее – SOE)). Несмотря на последние изменения организационных форм с ФГУП на АО, главным собственником (акционером) по-прежнему является государство. Сами предприятия были объединены в вертикально интегрированную структуру ГК «Роскосмос», которая также была образована государством. Таким образом, вовлеченность государства в РКМ прослеживается на всех этапах управления предприятиями, начиная с разработки их целей. Приоритеты функционирования, которые сводятся к производству конкурентоспособной ракетно-космической техники (далее – РКТ), находятся в жестких границах государственной безопасности. C другой стороны, предприятия РКМ не могут быть закрытыми системами. В работе Макарова Д.Ю. [10, c. 41] (Makarova, 2016, р. 41) указывается, что 78% предприятий ракетно-космической отрасли (РКО) США имеют поставщиков из других стран мира.

Дисбаланс корпоративных и государственных целей управления предприятиями РКМ накладывает негативный отпечаток на их стратегическое планирование, коммерческий успех выпуска РКТ и достижение общественных целей освоения космоса. Необходима трансформация функции целеполагания предприятий РКМ. Учитывая дисбаланс корпоративных и государственных целей, требуется изменение их миссии. Смысл существования предприятий РКМ должен вписываться в модель удовлетворения потребностей участников РКО – различных производственных стадий создания РКО, государственной безопасности и коммерческого успеха собственников в получении дохода от вложенного капитала. Необходим специальный договор на участие государства в корпоративном управлении, который бы сужал границы его управления до механизмов корпоративного контроля [24, с. 71] (Trofimova, 2020, р. 71).

Миссия SOE предприятия РКМ должна учитывать потребности государства. Поэтому она ориентирована на создание «общественных благ» и социальной функции достижения полноценного успеха производств РКМ для целей освоения космоса и реализации отечественной космической программы. Каждый из потенциальных пунктов миссии, как правило, отвечает критериям достаточности за исключением экономической эффективности, которая занимает среди указанных пунктов низшую иерархию. Получается, для вывода предприятий РКМ на новый уровень коммерческого успеха требуется повышение значимости этого показателя в их общей иерархии в миссии, а затем необходимо формирование внутри ГК «Роскосмос» конкурентной среды для выпуска отдельных компонентов РКТ. Требуется совершенствование функции целеполагания в целом, так как сейчас она разрабатывается менеджментом или государственными структурами. Необходимо на этом этапе привлечение НИИ или проектных институтов для ее разработки.

Учитывая необходимость переориентации роли коммерческого успеха в стратегических приоритетах развития предприятий, требуется изменение методов управления ими с организационно-административных (директивных) к рыночным, экономическим. Для достижения данного результата необходимо более широкое разделение полномочий органов государственной власти между управлением в советах директоров, функций стратегического планирования и оперативного контроля. Подобные примеры должны сопровождаться привлечением профессиональных менеджеров к управлению предприятиями РКМ.

2. Эффективность государства как собственника предприятий РКМ.

Опыт плановой экономики СССР показал все достоинства и недостатки государства как управленца в промышленном секторе. Сложившиеся условия хозяйствования свидетельствуют об унаследовании стержневых форм государственного управления, которые за 30 лет после перехода экономики к рыночной форме трансформировались в так называемый синдром неэффективного постсоветского управления [22] (Popova, 2011). Эта «экономическая болезнь» предполагает следующее.

1. Избыточное вмешательство государства в бизнес-среду и деловую активность. Даже в сферах с минимальным государственным участием отмечается избыточная регламентированность и зарегулированность. Устанавливаются жесткие ценовые ограничения и требования к потребительским свойствам продукции и качеству услуг.

2. Милитаризация экономики. Данный факт подтверждается высоким удельным весом затрат федерального бюджета на оборону. Предпочтение в росте экономических показателей отдается предприятиям, реализующим гособоронзаказ, перед частными предприятиями, которые выпускают продукцию гражданского назначения. Сейчас в условиях СВО данный факт представляет особую актуальность. Предприятия, принимающие участие в государственном оборонном заказе, вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях исключительного государственного контроля и среднесрочных неопределенностей к характеристикам продукции из-за санкционных ограничений, которые могли бы не достичь намеченных целевых индикаторов планов по производству в полном объеме из-за дефицита ресурсов: материальных (сырье, оборудование), технологических (уход с рынков РФ зарубежных компаний), кадровых (высвобождение рынка труда из-за мобилизации и оттока за границу) и временных. В итоге вместо стратегической конкурентоспособности и роста доходов бюджета за счет повышения экономической активности имеются диспропорции бюджетной системы в сторону роста новых расходов на оборону и национальную безопасность.

3. Низкое качество базовых общественных благ. Общественные блага, в отличие от частных, неделимы, потребляются гражданами и за них сложно устанавливать плату или идентифицировать плательщика [23, с. 61] (Sukharev, 2019, р. 61). Также они считаются неконкурентными. Если частное благо приобретается одним гражданином, то другому оно не достанется. В случае с общественными благами данный закон неприменим. Индивид, потребляя какой-либо продукт, ограничивает возможность потребления другим, но не исключает использование насовсем. Ограничителем выступает факт оплаты такого пользования и проблема фрирайдеров, то есть индивидов, которые пользуются общественными благами и не несут никаких издержек. Продукция отрасли РКМ в большой степени попадает в категорию общественных благ, так как создаются общественно значимые ценности, не отвечающие критериям исключительности и делимости. Все прилагаемые попытки РФ создать вертикально интегрированную структуру ракетно-космической отрасли (далее – РКО) провалились. Поэтому, с одной стороны, организационно-правовые формы сменились с ФГУП на АО, а с другой стороны, структуры по-прежнему являются государственными. В соответствии с законом Парето оптимальным инвестированием в общественное благо является факт равновесия средней предельной полезности от блага к издержкам на его создание и обеспечение. Исследования космоса создают подобные блага, отвечающие критерию эффективности, однако они часто поддаются критике ввиду сложности оценки результатов космических программ. Поэтому требуется переход РКО к модели создания квазиобщественных благ, чтобы можно было идентифицировать собственника предприятий и создаваемых ими продуктов. Требуется развитие государственно-частного партнерства в данной отрасли [7, с. 181] (Kravchenko, Baurov, 2015, р. 181), наиболее приемлемым форматом которого может стать использование контрактов жизненного цикла [9, c. 19] (Lobkov, 2018, р. 19), позволяющих реализовывать проекты начиная со стадии проектирования и заканчивая утилизацией.

3. Роль государства в управлении предприятиями РКМ

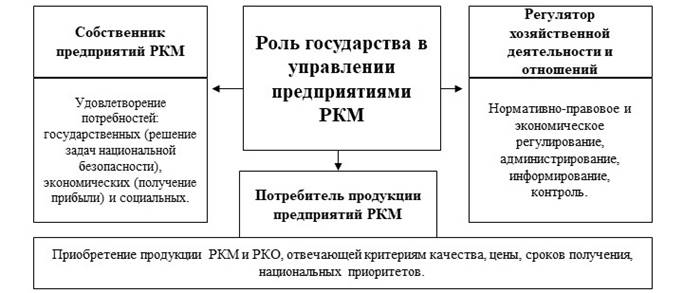

Государственное управление развитием предприятий ракетно-космического машиностроения предполагает выявление наиболее жизнеспособных моделей перехода предприятий из одной формы экономического функционирования (существования) к другим, наиболее прогрессивным. Как было доказано в работе [1] (Abrashkin, 2019), «ядром» таких преобразований выступает возможность данных предприятий поглощать и создавать НИОКР. Наукоемкость свойственна всем предприятиям РКМ и является их неотъемлемым атрибутом. Поэтому совершенствование государственного управления развитием наукоемких предприятий ракетно-космического машиностроения не может не затрагивать параметры наукоемкости и требует вовлечения органов государственной власти к решению проблем роста научно-исследовательских и производственных подсистем этих предприятий. В данном случае государство выступает в качестве института, регулирующего хозяйственную деятельность (рис. 1).

Рисунок 1. Роль государства в управлении SOE РКМ

Источник: разработано авторами.

Государство может выступать как потребитель продукции и услуг предприятий РКМ, большую часть выручки которых составляют бюджетные ассигнования. Финансирование космической деятельности осуществляется за счет средств РФ и средств, формируемых у организаций ГК «Роскосмос» от коммерческой деятельности [21, c. 67] (Petrova, 2022, р. 67). Несмотря на важность функции эффективного расходования бюджетных средств, по мнению авторов, главенствующей выступает функция управления данными предприятиями, так как недостаточная мотивация менеджмента предприятий SOE приводит к снижению их эффективности.

Достижение коммерческого успеха предприятиями РКМ требует изменения системы мотивации и повышения материальный заинтересованности менеджмента предприятий РКМ и членов советов директоров. SOE предприятия практически не подвержены наступлению банкротства из-за высокой доли бюджетных контрактов в портфеле выпускаемой продукции, что снижает общую заинтересованность в росте эффективности конкурентоспособности производства. Государство выступает как стабильный партнер при финансовых трудностях, и через подконтрольные банки может также предоставлять доступные кредиты. Однако реализация противоречащих государственным ценностям проектов представляется затруднительной. Привлечение внебюджетных инвестиций ограничено по причине избыточной бюрократии и широкой вовлеченности органов государственной власти к управлению и контролю.

4. Избыточная зависимость принимаемых решений советом директоров предприятий РКМ от органов государственной власти

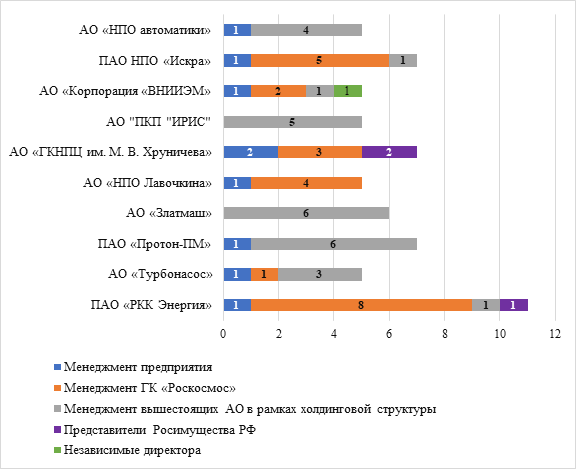

В корпоративном управлении предприятиями РКМ отмечается влияние вышестоящих холдинговых или государственных структур. Авторами был проведен анализ состава 10 предприятий РКМ. Указанная выборка отвечала критерию репрезентативности исследования генеральной совокупности, куда входили 62 предприятия РКМ, имеющие организационно-правовую форму «акционерное общество» и разные по численности персонала и финансово-хозяйственным результатам. Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Сведения о структуре советов директоров исследуемой выборки предприятий ракетно-космического машиностроения

Источник: составлено авторами по материалам [3; 11–19].

Как видно на рисунке 2, в 80% исследуемой совокупности в составы советов директоров входят представители менеджмента предприятий, как правило, генеральные директора. Во всех присутствуют представители вышестоящих холдинговых образований, а в тех случаях, когда это головное предприятие вертикально интегрированной структуры, – представители Росимущества РФ. Существенным упущением представляется факт недоиспользования такого ресурса, как профессиональные менеджеры. Такая практика присуща ряду государственных компаний зарубежных стран, но слабо адаптирована в российской практике хозяйствования. К тому же в РФ имеется дефицит таких специалистов [8, с. 61] (Kolomyts, Shostak, Ryazanova, 2019, р. 61). Среди главных достоинств использования профессиональных менеджеров выступает их слабая заинтересованность в достижении целей государства, наличие опыта и полное вовлечение в проблемы конкретной организации в отличие от закрепляемых со стороны вышестоящих органов, когда один и тот же человек включен в состав советов директоров множества организаций и при этом имеет еще постоянную занятость по основному месту работы. Зависимость от вышестоящих органов представляется, по мнению авторов, в форме инфорсмента. Под данной категорией следует понимать некоторое принуждение к выполнению чего-либо [20, c. 108] (Panfilova, 2015, р. 108). В данном случае инфорсмент проявляется в директивизации выработки целей и действий советов директоров со стороны органов государственной власти.

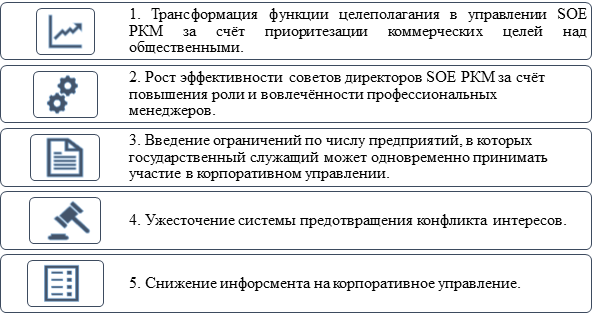

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы и рекомендации по формированию новых подходов к управлению предприятиями РКМ, включающие ряд компонент, представленных на рисунке 3.

Рисунок 3. Новые подходы к управлению предприятиями РКМ

Источник: составлено авторами.

Предложенные инструменты, по мнению авторов, позволят снизить зависимость между органами государственной власти и корпоративным управлением предприятиями РКМ. Внедрение института профессиональных менеджеров позволит сократить число чиновников в советах директоров, изменить модель управления от директивной в сторону демократизации и повысить качество принимаемых управленческих решений, а также будет способствовать снижению конфликта интересов.

Заключение. В результате проведенного исследования удалось установить, что высока роль предприятий РКМ в укреплении национальной безопасности и технологическом суверенитете РФ. Они встроены в вертикально интегрированную структуру ГК «Роскосмос», поэтому отмечается высокая роль органов государственной власти в их корпоративном управлении. Продукция отрасли РКМ в большой степени попадает в категорию общественных благ, так как создаются общественно значимые ценности, не отвечающие критериям исключительности и делимости. Также государство влияет на деятельность предприятий РКМ как регулятор экономической деятельности, собственник предприятий и потребитель их продукции и услуг.

Анализ 10 предприятий РКМ показал избыточную зависимость принимаемых решений советом директоров предприятий РКМ от органов государственной власти, инфорсмента, который проявляется в директивизации функции целеполагания, а также недоиспользование такого инструмента, как привлечение профессиональных менеджеров к корпоративному управлению.

Выявленные проблемы предприятий РКМ позволили сформулировать ряд рекомендаций по их развитию, включающие необходимость перехода РКО к модели создания квазиобщественных благ для идентификации собственника предприятий и создаваемых ими продуктов, развитие государственно-частного партнерства в данной отрасли. Предложены новые подходы к управлению развитием наукоемких предприятий РКМ за счет формирования новых корпоративных свойств, проявляемых в повышении организационного целеполагания, снижении милитаризации выпускаемой продукции и уменьшении зависимости советов директоров таких предприятий от органов государственной власти.

Полученные выводы и результаты настоящего исследования могут служить основой для проведения дальнейших исследований организационных, экономических и управленческих характеристик предприятий РКМ, выявления их свойств и закономерностей развития.

References:

Abrashkin M.S. (2019). Organizatsiya i razvitie predpriyatiy naukoyomkogo mashinostroeniya [Organization and development of knowledge-intensive engineering enterprises] (in Russian).

Batkovskiy A.M., Ermakova Ya.M., Khrustalev O.E. (2020). Globalnaya strategiya razvitiya rossiyskoy raketno-kosmicheskoy promyshlennosti v sovremennyh usloviyakh [Global Russian development strategy rocket and space industry in modern conditions]. Economics and business: theory and practice. (7(65)). 27-32. (in Russian).

Elizarova M.I., Khrustalev O.E. (2021). Vliyanie diversifikatsii na razvitie i finansovye rezultaty predpriyatiy naukoemkogo proizvodstvennogo kompleksa [Influence of diversification on development and financial results of enterprises of the scientific production complex]. Scientific Journal of KubSAU. (168). 230-247. (in Russian).

Ivanova O.E. (2022). Vliyanie Industrii 4.0 na razvitie tsifrovoy promyshlennosti [The impact of industry 4.0 on the development of the digital industry]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (5 (142)). 929-934. (in Russian).

Ivanova O.E., Shmidt Yu.I. (2021). Tsifrovye tekhnologii vedeniya biznesa [Digital technologies for doing business]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10 (135)). 700-706. (in Russian).

Kharchilava Kh.P., Bottaev A.Yu. (2017). Korporativnoe upravlenie v kompaniyakh s gosudarstvennym uchastiem [Corporate governance in companies with state participation]. Administration. (1(15)). 88-92. (in Russian).

Kolomyts O.N., Shostak Yu., Ryazanova D.A. (2019). Modeli korporativnogo upravleniya v Rossii: problemy i vektory razvitiya [Model of corporate governance in Russia: problems and vectors of development]. The scientific bulletin of the Southern Institute of Management. (1 (25)). 59-62. (in Russian).

Kravchenko D.B., Baurov A.Yu. (2015). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere kosmicheskoy deyatelnosti v period strukturnoy reformy otrasli [Public-private partnership in space industry in the period of structural reforms]. Russia in Global Affairs. (7 (30)). 180-195. (in Russian).

Lobkov K.Yu. (2018). Finansirovaniya investitsionnoy i innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiy integrirovannyh struktur RKP na osnove kontraktov zhiznennogo tsikla [Financing of investment and innovative activity of enterprises of integrated structures of the RCP on the basis of life cycle contracts]. Actual problems of aviation and cosmonautics. (4 (14)). 19-21. (in Russian).

Makarova D.Yu. (2016). Podderzhanie konkurentosposobnosti raketno-kosmicheskoy otrasli v sovremennyh usloviyakh usilivayushcheysya globalizatsii i poyavleniya novyh biznes-modeley na mirovom kosmicheskom rynke [Maintaining the competitiveness of the space industry in modern conditions of increasing globalization and the emergence of new business models in the global space market]. National interests: priorities and security. (11 (344)). 39-49. (in Russian).

Panfilova E.A. (2015). Klassifikatsiya inforsmenta v sisteme institutsionalnyh otnosheniy [Enforcement classification in the system of institutional relations]. Public and Municipal Administration. Scientific notes. (2). 107-116. (in Russian).

Petrova I.V. (2022). Finansirovanie kosmicheskoy deyatelnosti i osushchestvlenie byudzhetnogo monitoringa za realizatsiey gosudarstvennyh kosmicheskikh programm [Financing of space activities and implementation of budget monitoring of the implementation of state space programs]. Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYuA). 61-68. (in Russian).

Popova E.A. (2011). Postsovetskiy politiko-psikhologicheskiy sindrom v sfere upravleniya dolgosrochnym razvitiem subektov federatsii [Post-soviet politico-psychological syndrome in the field of state regulation of the long-term development of subjects of federation]. Society and Power. (1 (29)). 57-61. (in Russian).

Sukharev O.S. (2019). Ekonomicheskaya teoriya potrebleniya: vidy, svoystva i poleznost blag [Economic consumption theory: types, properties and useful goods]. Journal of Economic Theory. (1). 60-74. (in Russian).

Trofimova N.N. (2020). Klyuchevye problemy sovremennogo korporativnogo upravleniya predpriyatiyami realnogo sektora ekonomiki [Key problems of modern corporate governance of the real sector of economy]. Strategii biznesa. (3). 70-74. (in Russian).

Usatenko T.O. (2020). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya raketno-kosmicheskoy otrasli [Current state and development prospects of the rocket and space industry]. Science and business: development ways. (9(111)). 21-27. (in Russian).

Страница обновлена: 27.04.2025 в 06:13:30

Russia

Russia