Risks and threats to the country's spatial development

Zemskov V.V.1

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 26 | Citations: 4

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 3, Number 3 (July-september 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44342247

Cited: 4 by 31.03.2023

Abstract:

The article deals with problems related to the analysis of risks and threats to the spatial development of the country. This is due to the fact that most of the country's regions are developing unevenly and abruptly, which ultimately negatively affects the socio-economic development of the region and the country as a whole, and reduces the quality of life due to a decrease in tax revenues to the relevant budgets. The author concludes that spatial development should act as a driver of economic growth for socio-economic systems based on consideration of internal and external risks and threats.

Keywords: spatial development, economic growth, integrated indicators of territorial development, comparative analysis of federal districts, risks and threats to spatial development

JEL-classification: R11, R12, R13

Введение

«Стратегия экономической безопасности страны в качестве основных задач государственной политики выделяет формирование системы управления рисками на разных уровнях управления с целью минимизации последствий реализации рисковых ситуаций на основе пространственного развития» [1]. Одним из последних документов, посвященных стратегическому планированию, можно считать появление распоряжения Правительства Российской Федерации [5], которое регламентирует и определяет современные тенденции и векторы пространственного развития России на основе формирования перспективных центров экономического роста и минерально-сырьевых центров. До выхода этого распоряжения Правительством Российской Федерации было утвержден соответствующий порядок разработки и утверждения пространственного развития страны [3] с указанием ответственных исполнителей за разработку стратегического документа.

На основе идентификации рисков и угроз пространственного развития определяются:

- выявление узких мест в социально-экономическом развитии регионов, городов и сельских населенных пунктов;

- разработка основных механизмов развития территорий;

- разработка мероприятий по стимулированию пространственного развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- разработка приоритетных инфраструктурных проектов, необходимых для социально-экономического развития пространственного развития Российской Федерации и отдельных территорий.

«Опираясь на выявленные риски и угрозы, многие муниципальные образования в составе стратегии социально-экономического развития стали включать раздел, посвященный пространственному развитию, так как именно характеристики пространственного развития дают наиболее наглядное представление, как и каким образом будет развиваться данное образование» [14] (Suvorova, 2019).

Очевидно, что понятие «пространственное развитие» сопряжено с понятием «развитие территории» как экономического пространства, где осуществляется сложная хозяйственная деятельность многими субъектами хозяйствования на основе эффективного использования всех имеющихся ресурсов данной территории, включая как природные, так и человеческие.

В работе Лаженцева В.Н. «под территориальным развитием понимается прогрессивно направленное изменение (как правило, усложнение) пространственной структуры производительных сил, процесс сбалансированного и эффективного использования природно-ресурсного, материально-технического и человеческого потенциалов, формирование и качественное преобразование территориально-хозяйственных систем» [9].

Среди научных исследований, посвященных решению проблем анализа и оценки рисков пространственного развития, можно выделить работы авторского коллектива ученых Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и Института экономики РАН [7, 8] (Zemskov, Dadalko, Starovoytov, 2020; Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019).

Таким образом, пространственное развитие должно выступать драйвером экономического роста социально-экономических систем на основе учета внутренних и внешних рисков и угроз.

Актуальность анализа пространственного развития социально-экономических систем объясняется тем, что «основным инструментом этого анализа является сопоставление индикаторов социально-экономического развития регионов» [8] (Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019), межрегиональное сравнение, на основании которых определяются рейтинги регионов по вкладу в национальный доход. Подтверждением этого подхода является, например, «распределение финансовых ресурсов из фонда регионального развития» [2].

Усиление интереса государственных органов к пространственному развитию вызывает необходимость рассмотрения некоторых финансовых инструментов, способствующих выявлению рисков и угроз в хозяйственной деятельности территориального развития, например федеральных округов. Таким образом, обобщенно уровень территориального развития федеральных округов можно представить в виде совокупности отдельных показателей социально-экономического развития.

В качестве основных показателей для проведения анализа территориального развития федеральных округов выступают отдельные показатели за 2012–2018 годы, в частности [13]:

- валовой региональный продукт, млн руб.;

- валовой региональный продукт на душу населения, руб.;

- задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам, млн руб.;

- задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, млн руб.;

- сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн руб.;

- индексы потребительских цен, декабрь к декабрю прошлого года, %.

По мнению автора, вышеуказанная совокупность наиболее полно характеризует особенности пространственного развития территорий.

Как видно из приведенного перечня показателей, они имеют отличительные признаки в единицах измерения, поэтому невозможно применить способ вычисления среднеарифметических значений для оценки уровня территориального развития. Поэтому необходимо привести их в стандартизированное состояние через «механизм расчета среднего квадратического отклонения» [11] (Plyuta, 1989). В этих целях необходимо произвести определенные расчеты в соответствии с нижеуказанными этапами.

Этап № 1. Проводится стандартизация показателей.

![]() .

.

Этап № 2. Дифференциация показателей на: стимулирующие и дестимулирующие.

Этап № 3. Расчет матрицы расстояний.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() .

.

Этап № 4. Расчет интегрального показателя.

![]() .

.

Вычисленные значения интегральных показателей территориального развития федеральных округов РФ представлены в таблице 1.

Таблица 1

Расчетные показатели значения интегрального показателя

|

Название федерального

округа

|

2012

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

|

Центральный федеральный округ

|

0,317869

|

0,366461

|

0,347334

|

0,377392

|

0,378592

|

0,312251

|

0,312547

|

|

Северо-Западный федеральный округ

|

0,354403

|

0,332712

|

0,302094

|

0,411898

|

0,434748

|

0,357836

|

0,353314

|

|

Южный федеральный округ

|

0,121535

|

0,143226

|

0,173069

|

0,210438

|

0,235238

|

0,176104

|

0,167899

|

|

Северо-Кавказский федеральный округ

|

-0,01971

|

-0,01213

|

-0,02624

|

-0,01525

|

-0,00624

|

-0,0017

|

-0,02177

|

|

Приволжский федеральный округ

|

0,273249

|

0,367561

|

0,380388

|

0,449801

|

0,369125

|

0,297752

|

0,313865

|

|

Уральский федеральный округ

|

0,303293

|

0,294309

|

0,287673

|

0,306124

|

0,284252

|

0,2246

|

0,215024

|

|

Сибирский федеральный округ

|

0,245799

|

0,270268

|

0,266381

|

0,309999

|

0,219866

|

0,21775

|

0,259876

|

|

Дальневосточный федеральный округ

|

0,235057

|

0,194004

|

0,192898

|

0,191726

|

0,17777

|

0,132297

|

0,181936

|

Интерпретация значений интегрального показателя уровня территориального развития состоит в следующем: федеральный округ имеет более высокий уровень территориального развития, интегральный показатель которого наиболее приближен к 1.

Так, по результатам расчетов, наибольший уровень территориального развития имеет Северо-Западный федеральный округ, у которого значение интегрального показателя за 2018 г. равно 0,35. Наименьший уровень территориального развития имеет Северо-Кавказский федеральный округ (-0,02). Разрыв между максимальным и минимальным значением территориального развития исследуемых федеральных округов составляет 5,7 раза, что свидетельствует о высокой степени дифференциации в развитии территорий РФ.

Далее необходимо составить матрицу оценки позиций федеральных округов по уровню территориального развития. Для этого следует определить диапазон значений уровней территориального развития с соответствующей вербальной характеристикой (табл. 2).

Таблица 2

Диапазон значений уровней территориального развития

|

Диапазон

данных

|

Характеристика

уровней

|

|

0,36–0,4

|

Высокий

|

|

0,16–0,35

|

Средний

|

|

0–0,15

|

Низкий

|

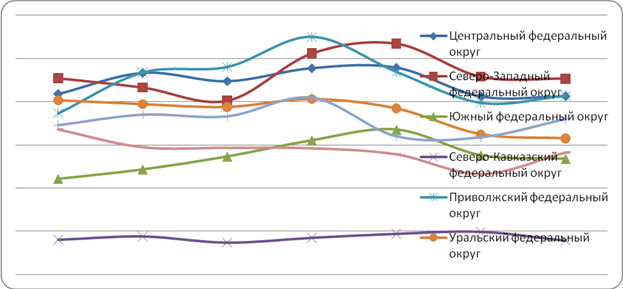

Далее на графике покажем расположение федеральных округов по уровню территориального развития.

Рисунок 1. Уровни территориального развития федеральных округов

Источник: составлено автором.

Из рисунка 1 видно, что точками экономического роста являются Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные округа. Рассмотрим пространственное развитие Центрального федерального округа (ЦФО). Он занимает 3,8% территории РФ; плотность населения – 57,7 человек на 1 кв. км; занимает 1-е место в России по промышленному и с/х производству (20% и 25% соответственно).

Темпы роста промышленного производства на территории ЦФО выше средних показателей по стране. ЦФО лидирует среди федеральных округов по всем основным показателям социально-экономического развития. Факторы развития социально-экономической сферы: выгодное экономико-географическое положение (пересечение множества федеральных трасс), развитая инфраструктура и созданный производственный и научно-технический потенциал. Кроме того, ЦФО является финансовым центром России.

Отрасли специализации регионов ЦФО: машиностроение, металлообработка, легкая (особенно текстильная) промышленность, химическая промышленность, высоконаучные отрасли экономики.

Центр размещения высокотехнологичного производства и науки – Москва и Московская область.

Мерами по обеспечению пространственного развития являются:

- сохранение ориентации на развитие преимущественно обрабатывающих отраслей промышленности с пониженной материало- и энергоемкостью, но требующих высококвалифицированного труда;

- «использование цифровых технологий в организациях по видам экономической деятельности» [10, с. 33] (Lev, Leshchenko, 2020, р. 33);

- ввиду ухудшения экологической ситуации следует размещать промышленные новостройки в малых городах Брянской, Тверской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской областей;

- опять же по причине ухудшения экологической ситуации существует необходимость в ограничении роста промышленности и населения крупных городов, Московской и Тульско-Новомосковской городских агломераций.

«Основными факторами экономического роста этих федеральных округов являются наличие высококвалифицированных кадров, развитая инфраструктура и близость к крупнейшим агломерациям, которые концентрируют вокруг себя экономический потенциал нескольких территорий» [12, с. 83] (Sokolinskaya, Khorev, 2020, р. 83). Одновременно эти агломерации выступают тормозом экономического роста для других территорий, которые не попадают в число крупнейших агломераций, поскольку происходит отток и концентрация трудовых ресурсов в крупнейших агломерациях. «Основными причинами оттока трудовых ресурсов из наименее развитых территорий являются отсутствие работы и неразвитость инфраструктуры по доступности жилья и комфортности проживания» [6, с. 185] (Zemskov, 2019, р. 185).

Депрессивным регионом является Северо-Кавказский федеральный округ. На выравнивание территориального развития Северо-Кавказского федерального округа Решением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Общий объем финансирования госпрограммы за весь период ее реализации составит порядка 2,5 трлн рублей [4].

Отмечается спад в Уральском федеральном округе.

Заключение

Таким образом, рисками и угрозами современного пространственного развития России являются: неравномерное развитие территорий; формирование крупных городских агломераций, которые все больше притягивают трудоспособное население из менее развитых территорий.

В результате этого оказываются заброшенными промышленные центры мелких и средних городов, уменьшение посевных площадей из-за несвоевременного их возделывания; наличие инфраструктурных ограничений; отсутствие ясной государственной политики в области урбанизации и концентрации населения в развитых мегаполисах.

References:

Karavaeva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2019). Finansovye riski sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti, formiruemye sistemoy gosudarstvennogo upravleniya v sovremennoy Rossii [Financial risks socio-economic security generated by the system of public administration in modern russia]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (2). 45-65. (in Russian).

Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2020). Tsifrovaya ekonomika: na puti k strategii budushchego v kontekste obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [The digital economy: towards a strategy for the future in the context of economic security]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 25-44. (in Russian).

Plyuta V. (1989). Sravnitelnyy mnogomernyy analiz v ekonometricheskom modelirovanii [Comparative multidimensional analysis in econometric modeling] (in Russian).

Sokolinskaya Yu.M., Khorev A.M. (2020). Differentsirovannyy podkhod k okazaniyu mer gosudarstvennoy podderzhki monogorodov v sostave modeley ekonomicheskoy bezopasnosti [Differentiated approach to providing state support for monotowns as part of economic security models]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 79-94. (in Russian).

Suvorova A.V. (2019). Prostranstvennoe razvitie: soderzhanie i osobennosti [Spatial development: content and features]. Journal of New Economy. (3). (in Russian).

Zemskov V.V. (2019). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: riski investitsionnoy privlekatelnosti [Russia's economic security: investment attractiveness risks]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 179-187. (in Russian).

Zemskov V.V., Dadalko V.A., Starovoytov V.G. (2020). Diagnostika i monitoring ekonomicheskoy bezopasnosti strany [Diagnostics and monitoring of the country's economic security] (in Russian).

Страница обновлена: 06.05.2025 в 14:41:59

Russia

Russia