Implementation of state investment activities in the development of the social sphere in the macroregion: theory and practice

Kvon G.M.1, Pozdeeva O.G.1

1 Уральский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 18 | Citations: 2

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 10 (October 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49851262

Cited: 2 by 30.01.2024

Abstract:

The article discusses the theoretical and practical aspects of the development of the social sphere in the macroregion, provided by the implementation of federal targeted investment programs.

The existing imbalances in the socio-economic development of territories hinder economic growth and continue to increase under the influence of various negative factors. This actualizes the role of the state in solving social problems, providing for financing of various programs and projects from budgetary sources. The authors compare the implemented programs on the example of the subjects of the Ural Federal District, identifies the features of state financing of social projects and programs in the context of each subject. The theoretical provisions of the article consider various aspects of development, including regional development. In addition, considerable attention is paid to social justice as a concept aimed at ensuring equal opportunities in gaining access to education, healthcare, and fair distribution of benefits.

Keywords: macroregion, investment activities, federal targeted investment programmes, infrastructure development index, need for investment, social sphere, social policy, social equity

JEL-classification: E22, R58, R11, R12, R13

Введение и обзор литературы

На протяжении длительного времени развития экономической науки не теряют своей актуальности вопросы развития социальной сферы, которая предусматривает равные возможности каждого человека в получении доступа к образованию, здравоохранению, получения социальных благ, обеспечения благоприятных условий для жизни. Вопросы развития, в том числе и социальной сферы в этом случае требуют обоснования данного термина. В научном дискурсе понятие «развитие» рассматривается в контексте непосредственно развития, устойчивого развития, территориального (регионального и муниципального) развития и является достаточно сложным и емким. Под развитием, согласно трудам Анимицы Е.Г., Силина Я.П. и Сбродовой Н.В. можно понимать «изменение хода событий, в том числе эволюцию, революцию, ретроволюцию, катаволюцию, инволюцию, контрэволюцию, кореволюцию» [2], при этом «главным в развитии является достижение и обретение системой целостности, а не увеличение одного из элементов или подсистем». Авторы считают, что развитие не является тождественным понятию «рост экономики», так как процесс развития порождает явления, являющиеся новыми в качественном отношении.

Понятие «устойчивое развитие», на которое обычно идет ссылка в связи с принятой ООН концепцией устойчивого развития (концепция направлена на решение насущных вопросов повышения благосостояния людей, защиты планеты) [12] также является неоднозначным. Появившись впервые в 1987 году оно «применяется для характеристики типа экономического развития, обеспечивающего экологическую безопасность, воспроизводимость ограниченных ресурсов и качество экономического роста (например, справедливое распределение доходов») и «предполагает достижение разумной сбалансированности социально-экономического развития человечества и сохранение окружающей среды, а также резкое сокращение экономического диспаритета между развитыми и развивающимися странами путем, как технологического процесса, так и рационализации потребления» [11, 21].

Существуют различные аспекты территориального развития, где под региональным развитием понимается «режим функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и многофакторным воспроизводством социального, хозяйственного ресурсного и экологического потенциала территории» [10,17]; под развитием территории можно также понимать «длительный процесс, обеспечивающий рост продукта (дохода) на каждого жителя страны», при этом «экономическое развитие любой территории обусловлено тесным взаимодействием между природными, социальными и экономическими элементами общественно-хозяйственной системы» [6]. Представленные определения включат социальную составляющую, связывая понятие «развитие» с вопросами качества жизни населения, повышения его уровня, предполагающее также и справедливое распределение доходов [9].

Вопросы социальной справедливости также являются актуальными и волнующими людей, живущих в различных эпохах. Аспекты справедливости, отраженные в различных теориях, предусматривают ее классификацию по различным «видам», к которым можно отнести справедливость дистрибутивную (распределительную), коммутативную (обменивающую) и ретрибутивную (воздающую), которые, согласно работе Кашникова Б.Н. можно в дальнейшем разделить на части (разделяющую и уравнивающие) [7].

В трудах Джона Стюарта Милля [22], который также ратовал за социальную справедливость, содержится призыв к правительствам различных стран стимулировать не только развитие научно-технического прогресса, но и социальную сферу, обеспечивая малоимущих членов общества, тем самым добиваясь справедливого с его точки зрения распределения. В нашей интерпретации стимулировать понимается как вложение инвестиций.

Теории социальной справедливости неизбежно затрагивают роль государства в распределении благ, в процессах регулирования рынка, где государство обеспечивает «свободный доступ граждан к здравоохранению, культуре, спорту», гарантирует «социальное обеспечение и другие направления» [5]. Решая вопросы развития социальной сферы, государство должно соблюдать определенный баланс между социальной и производственной сферами, учитывая также тот факт, что оно функционирует в среде уже сложившихся институтов [23].

Основополагающим документом, отражающим аспекты справедливости в контексте обеспечения мирового развития, служит доклад Всемирного банка «Справедливость и развитие: доклад о мировом развитии», в котором под справедливостью понимаются «равные жизненные возможности для каждого индивида по его выбору и недопущение крайней обездоленности в отношении результатов» [16]. Государство активно участвующее в социальной политике, вовлекая в этот процесс большое количество лиц, способствует также тому, что «процессы развития становятся более устойчивыми к потрясениям приводят к совершенствованию институтов, устранению конфликтов, использовании всего потенциала общества» [16].

Парадигма современного развития исходит из того, что потенциала государства в финансировании социальных программ, а также потенциала благотворительности уже не хватает для решения социальных проблем, преодоления бедности, поэтому мейнстримом становится концепция преобразующего инвестирования. Данная концепция предусматривает реализацию механизма социальных инвестиций за счет инновационных инструментов и источников финансирования [1, 3].

Тем не менее, на наш взгляд невозможно отрицать роль государства в инвестиционной деятельности, направленной на решение вопросов развития социальной сферы, законодательные основы которой предусмотрены в ряде нормативных документов, отражающих специфику и механизм реализации данной деятельности. Это «старый» Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» 1999 г. [18], «новый» Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 2020 г. [19], а также Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [20]. Инвестиционная деятельность предусматривает реализацию ФАИП (федеральных адресных инвестиционных программ), где под ФАИП понимается документ, содержащий распределение бюджетных средств и вложение в объекты различной направленности.

Формирование федеральной адресной инвестиционной программы осуществляется с соблюдением требований бюджетного кодекса РФ (статья 179.1) [4], а также федеральными законами, регулирующими инвестиционную деятельность в Российской Федерации, перечисленными выше и предусматривает предоставление субсидий, бюджетных инвестиций на финансирование капитальных вложений определенного назначения по трем комплексам: социальному, производственному, специальному. В данной статье особое внимание уделено социальному блоку, направлениям его реализации по субъектам исследуемого макрорегиона.

Цель исследования – проанализировать инвестиционные аспекты реализации социальных проектов (программ) регионов, реализуемых за счет бюджетных средств, в частности федеральных адресных инвестиционных проектов.

Гипотеза исследования – неравномерное развитие социальной сферы регионов обуславливается неравномерным финансированием реализуемых социальных проектов, в том числе и за счет бюджетных источников. Полигон исследования – регионы Уральского федерального округа.

Новизна исследования: на основе научного обоснования теорий социальной справедливости, являющихся научной платформой исследования вопросов развития социальной сферы регионов, в работе представлена динамика бюджетного финансирования региональных проектов за период 2010-2021 год; выявлена структура и направления социальных проектов, реализация которых стала возможна благодаря поддержке государства, проведено сопоставление финансирования проектов с минимальной потребностью в инвестировании и индексом развития социальной инфраструктуры; обоснована специфика развития регионов Уральского федерального округа в исследуемой области.

Данные, методы и методология

Объект исследования – субъекты Уральского федерального округа (по своему компонентному составу совпадающие с субъектами Уральско-Сибирского макрорегиона), отличающиеся в своем социально-экономическом развитии, обусловленное также и вложением инвестиций в социальную сферу. При проведении анализа использованы данные территориальных органов статистики исследуемых регионов (по состоянию на 15.09.2022 г.), основные положения федеральных законов в области инвестиционной деятельности, бюджетного кодекса, данные аналитики, представленные на сайтах ФАИП и InfraOne, публикации отечественных и зарубежных исследователей. В работе использованы метода анализа и синтеза, сравнения, динамики, а также табличный и графический методы визуализации данных.

Результаты

Социально-экономическое развитие регионов существенно зависит от привлечения инвестиций за счет разных источников. Одним из таких источников являются бюджетные ассигнования.

Несмотря на то, что за последние 10 лет объемы инвестиций в основной капитал увеличивались по всем субъектам Уральского федерального округа, темпы роста во всех регионах, кроме Ямало-Ненецкого автономного округа, были ниже, как общероссийских, так и в целом по федеральному округу (таблица 1).

Таблица 1

Объем инвестиций в основной капитал за 2010-2021 гг., млрд.рубл.

|

Регионы

|

2010

|

2015

|

2019

|

2020

|

2021

|

2021 г. в % к 2010 г.

|

|

Российская Федерация

|

9152,1

|

13897,2

|

19329,0

|

20302,9

|

22945,4

|

251

|

|

Уральский ФО

|

1490,8

|

2357,9

|

2967,3

|

3071,6

|

3190,7

|

214

|

|

Курганская область

|

25,5

|

27,8

|

40,7

|

42,6

|

46,9

|

184

|

|

Свердловская область

|

264,5

|

350,0

|

392,7

|

408,7

|

412,8

|

156

|

|

Тюменская область

|

154,8

|

217,4

|

302,7

|

300,3

|

212,8

|

137

|

|

Челябинская область

|

151,1

|

217,3

|

300,9

|

322,2

|

317,8

|

210

|

|

Ханты-Мансийский АО-Югра

|

507,2

|

766,1

|

986,4

|

1006

|

1061,1

|

209

|

|

Ямало-Ненецкий АО

|

387,7

|

779,4

|

943,8

|

991,8

|

1139,3

|

294

|

Одним из способов участия федеральных органов власти в финансировании социальной сферы регионов является распределение бюджетных ассигнований через ФАИП. Как видно из таблицы 2, доля бюджетных средств, распределяемых государством через адресные инвестиционные программы, в общем объеме инвестиций в субъектах Уральского федерального округа невелика, но данное финансирование имеет огромное значение для развития регионов.

Таблица 2

Удельный вес бюджетных ассигнований ФАИП в общем

объёме инвестиций за 2012-2021 гг., %

|

Регионы

|

2010

|

2015

|

2019

|

2020

|

2021

|

|

РФ

|

6,05

|

6,62

|

4,38

|

4,40

|

4,08

|

|

Уральский ЭР

|

0,31

|

1,18

|

0,56

|

1,02

|

1,61

|

|

Курганская область

|

1,88

|

0,01

|

1,31

|

0,88

|

12,64

|

|

Свердловская область

|

0,54

|

2,98

|

0,91

|

0,25

|

1,04

|

|

Тюменская область

|

0,51

|

0,63

|

0,01

|

0,59

|

1,39

|

|

Челябинская область

|

1,31

|

0,73

|

2,53

|

1,30

|

1,32

|

|

Ханты-Мансийский АО-Югра

|

0,00

|

0,03

|

0,09

|

0,03

|

0,04

|

|

Ямало-Ненецкий АО

|

0,00

|

1,82

|

0,42

|

2,39

|

2,94

|

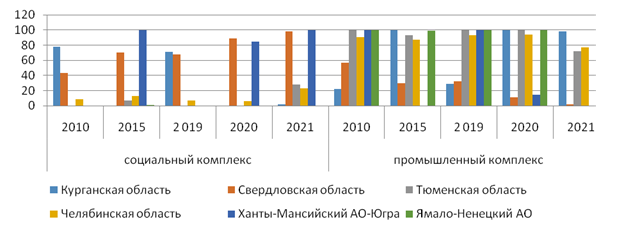

На рисунке 1 видно, что более активно адресные инвестиционные программы реализуются в промышленном комплексе. В четырех из шести субъектов УрФО за исследуемый период доля бюджетных ассигнований ФАИП в промышленный комплекс составляла 70-100 % (Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа). И только в Свердловской области доля бюджетных вложений в инвестиционные программы в социальном комплексе варьировалась в диапазоне 43-98%.

Рисунок 1. Соотношение бюджетных ассигнований ФАИП по направлениям, %

Источник: составлено авторами по [14]

Проведенный анализ показал, что за период с 2010 по 2021 годы бюджетные ассигнования, вложенные в социальные проекты субъектов Уральского федерального округа, увеличились почти в 11 раз, тогда как по РФ в целом объемы финансирования через Федеральную адресную инвестиционную программу, выросли только в 1,7 раз (169%) (таблица 3).

Таблица 3

Бюджетные ассигнования за 2010-2021 гг. (млн.руб.)

|

|

2010

|

2015

|

2019

|

2020

|

2021

|

|

РФ

|

553 926

|

919 718

|

845 728

|

893 036

|

936 661

|

|

Уральский ФО

|

4 671

|

27 823

|

16 528

|

31 432

|

51 325

|

|

Курганская область

|

480

|

2

|

534

|

377

|

5 930

|

|

Свердловская область

|

1 415

|

10 421

|

3 572

|

1 029

|

4 279

|

|

Тюменская область

|

792

|

1 365

|

35

|

1 780

|

2 952

|

|

Челябинская область

|

1 980

|

1 594

|

7 603

|

4 173

|

4 180

|

|

Ханты-Мансийский АО-Югра

|

0

|

223

|

849

|

320

|

433

|

|

Ямало-Ненецкий АО

|

4

|

14 218

|

3 934

|

23 751

|

33 551

|

Из таблицы 4 видно, что от года к году финансирование по регионам осуществлялось не равномерно, это связано с различными потребностями субъектов в развитии социальной сферы и разными возможностями региональных органов власти обосновать необходимость привлечения финансовых средств в конкретный регион, тем не менее оно позволяет выявить определённые приоритеты в развитии регионов, что подтверждается значительным разбросом в выделении средств (например, от 0% до 42,39% в 2010 г., или от 0,84% до 11,55% в 2021 г.).

Таблица 4

Территориальная структура бюджетных ассигнований

субъектов Уральского ФО, %

|

Регионы

|

2010

|

2015

|

2019

|

2020

|

2021

|

|

Уральский ЭР

|

100

|

100

|

100

|

100

|

100

|

|

Курганская область

|

10,28

|

0,01

|

3,23

|

1,20

|

11,55

|

|

Свердловская область

|

30,30

|

37,45

|

21,61

|

3,27

|

8,34

|

|

Тюменская область

|

16,95

|

4,90

|

0,21

|

5,66

|

5,75

|

|

Челябинская область

|

42,39

|

5,73

|

46,00

|

13,28

|

8,14

|

|

Ханты-Мансийский АО-Югра

|

0,00

|

0,80

|

5,14

|

1,02

|

0,84

|

|

Ямало-Ненецкий АО

|

0,09

|

51,10

|

23,80

|

75,56

|

65,37

|

Доля бюджетных ассигнований, направленных на финансирование социального комплекса субъектов Уральского федерального округа существенно отличается и по годам, и по регионам (Таблица 5).

Таблица 5

Бюджетные ассигнования в социальный комплекс субъектов Уральского ФО в 2021 г., млн. руб.

|

|

2010

|

2 015

|

2019

|

2 020

|

2 021

|

|

Курганская область

|

375,7

|

0,0

|

376,9

|

0,0

|

103,4

|

|

Свердловская область

|

607,1

|

7 306,3

|

2 435,5

|

915,4

|

4 180,0

|

|

Тюменская область

|

0,0

|

100,0

|

0,0

|

0,0

|

840,4

|

|

Челябинская область

|

181,2

|

201,9

|

542,0

|

254,0

|

979,0

|

|

Ханты-Мансийский АО-Югра

|

0,0

|

223,5

|

0,0

|

273,6

|

432,9

|

|

Ямало-Ненецкий АО

|

0,0

|

93,0

|

0,0

|

0,0

|

0,0

|

На протяжении всего изучаемого периода, практически не вкладывались федеральные средства в социальные проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и Челябинской областях. В данных субъектах предпочтение отдавалось развитию производственного комплекса.

Активное участие государства в финансировании социальных проектов не носит постоянного и долговременного характера. Бюджетные ассигнования выделяются под конкретные проекты в сфере культуры, образования, здравоохранения, жилищного строительства.

Несмотря на то, что ярко выраженной динамики в финансировании регионов за счет данного источника не прослеживается, тем не менее, нами установлена определенная зависимость в инвестиционных потребностях регионов при финансировании их инфраструктуры, оценка которых проводится группой компаний InfraOne с 2018 г. и включает определение общего (сводного) индекса по региону, а также расчет по региону индексов в разрезе отраслей. К отраслям инфраструктуры, по которым компанией InfraOne проводятся расчеты относятся транспортная, энергетическая, социальная, коммунальная и телекоммуникационная. Расчёты индексов проводятся в трех вариантах: максимальное, среднее, минимальное (по шкале от 0 до 10) и формируются разные прогнозы (средний, пессимистический, оптимистический). Также компанией проводится оценка потребностей в инвестициях для финансирования инфраструктуры. В данной статье более подробно рассматривается социальная инфраструктура (здравоохранение, образование, культура, спорт).

Кроме того, компанией проводится оценка минимальной потребности в инвестициях, где под минимальной потребностью понимается та, которая «представляет собой консервативную оценку инвестиций, необходимых для того, чтобы закрыть основные инфраструктурные пробелы и дать импульс развитию экономики»; при этом логика расчётов предусматривает, что «больше вложений нужно тем субъектам, которые при достаточно развитой экономике и наличии спроса на инфраструктуру инвестируют в нее критически мало» (за исключением Москвы) [13].

Индекс развития и минимальная дополнительная потребность в финансировании социальной инфраструктуры субъектов УрФО представлена в табл.6

Таблица 6

Индекс развития и минимальная дополнительная потребность в финансировании социальной инфраструктуры субъектов УрФО

|

|

индекс развития

|

потребность, млрд.руб.

| ||||

|

2019

|

2020

|

2021

|

2019

|

2020

|

2021

| |

|

Курганская область

|

6,42

|

6,55

|

6,54

|

11,3

|

12,9

|

15,8

|

|

Свердловская область

|

5,34

|

5,51

|

5,49

|

103

|

107,2

|

120,9

|

|

Тюменская область

|

5,24

|

5,30

|

5,36

|

29,6

|

48,3

|

52,1

|

|

Челябинская область

|

5,23

|

5,50

|

5,70

|

69,2

|

74,6

|

81,1

|

|

Ханты-Мансийский АО-Югра

|

4,69

|

4,78

|

4,80

|

189,9

|

248,4

|

257,4

|

|

Ямало-Ненецкий АО

|

4,75

|

4,97

|

4,98

|

127,8

|

186,1

|

175,0

|

Таким образом, можно проследить логическую взаимосвязь между бюджетными ассигнованиями в социальный комплекс субъектов УрФО (ФАИП), индексом развития социальной инфраструктуры и минимальной дополнительной потребностью в её финансировании. Так, Курганская область характеризуется самым высоким уровнем развития социальной инфраструктуры и, соответственно, самой низкой потребностью среди субъектов УрФО. По сумме бюджетных ассигнований Курганская область занимает 5 место. ХМАО и ЯНАО характеризуются самыми низкими индексами развития социальной инфраструктуры и наиболее высокими потребностями, при этом бюджетные ассигнования в социальный комплекс отсутствуют, а в ХМАО, несмотря на положительную динамику за последние три года они не высоки.

Свердловская область характеризуется достаточно высоким индексом развития социальной инфраструктуры (2-е место в 2020 г. и 3-е место в 2021 г.), потребность в инвестициях остается достаточно высокой, но объемы бюджетных ассигнований кратно выше по сравнению с остальными субъектами УрФО, что обусловлено реализацией крупных проектов период подготовки к мероприятиям национального и международного уровней.

Ранее нами уже был сделан вывод о том, что существует неравенство в «инфраструктурном обеспечении регионов» и «для его ликвидации необходимо увеличение инвестиций, что в перспективе приведет к постепенному сглаживанию региональных различий» [8].

Таким образом, поддержка федерального бюджета по социальному комплексу для регионов является существенной и значимой и направлена на решение актуальных социальных проблем.

Выводы

В современных условиях состояние экономики регионов и страны в целом во многом зависит от уровня развития социальной сферы.

Государство в процессе своего взаимодействия с регионами ставит задачу обеспечить максимальную доступность основных социальных благ, именно поэтому финансирование развития качественного образования, здравоохранения, жилищной и культурной сферы является приоритетом в реализации современной социальной политики в Российской Федерации.

Для реализации своих функций в сфере социального развития регионов, государство использует такой мощный рычаг воздействия как национальный бюджет.

Несмотря на то, что финансирование социальных проектов осуществляется из различных частных и государственных источников, традиционно слабое финансирование социальной сферы в регионах предопределяет необходимость участия государства для решения имеющихся проблем в этой сфере. Одним из важнейших источников являются бюджетные ассигнования, привлекаемые через Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

В работе проведен анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию социальных проектов в субъектах Уральского федерального округа, проведено сопоставление с аналитикой, проводимой группой компаний InfraOne, подтверждающей логику проводимого авторами исследования. Следует отметить, что на протяжении всего изучаемого периода, в большинстве регионов сохраняется недостаточное финансирование социальной сферы, но в тоже время в большинстве субъектов УрФО наибольшая доля данного вида инвестиций приходится на промышленный комплекс.

Неравномерность и нестабильность, выделяемых бюджетных средств, прежде всего, связана с особенностями реализации ФАИП в социальной сфере. Финансирование проектов осуществляется ограниченный период, т.к. строительство социальных объектов требует определенного времени и с завершением проекта прекращается финансирование.

References:

Animitsa E.G., Dvoryadkina E.B., Kvon G.M. (2020). Preobrazuyushchie investitsii - meynstrim razvitiya regiona [Transformative investments - regional development mainstream]. Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. (4 (83)). 83-95. (in Russian).

Animitsa E.G., Silin Ya.P., Sbrodova N.V. (2014). O sushchnostno-soderzhatelnyh kharakteristikakh regionalnogo i mestnogo razvitiya [On the essential and substantive characteristics of regional and local development]. Vestnik of Samara State University of Economics. (11– (121)). 11-19. (in Russian).

Animitsa E.G., Silin Ya.P., Sbrodova N.V. (2015). Teorii regionalnogo i mestnogo razvitiya [Theories of regional and local development] (in Russian).

Bagg-Levin E., Emerson Dzh. (2017). Sotsialno-preobrazuyushchie investitsii. Kak my menyaem mir i zarabatyvaem dengi [Socially transformative investments. How we change the world and make money] (in Russian).

Bondarenko A. V. (2006). Spravedlivost i razvitie : doklad o mirovom razvitii 2006 goda [Justice and Development: World Development Report 2006] (in Russian).

Dolgorukova I.V. (2019). Korporativnoe sotsialnoe investirovanie v sovremennoy Rossii: mezhdu ekonomicheskoy effektivnostyu i sotsialnoy spravedlivostyu [Corporate social investment in modern Russia: between economic efficiency and social justice]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya. (3). 402 - 411. (in Russian).

Dorofienko V.V. (2017). Ekonomicheskaya priroda regionalnogo razvitiya i ego znachenie v sovremennoy ekonomike [The economic nature of regional development and its significance in the modern economy]. Menedzher. (4 (82)). 6-10. (in Russian).

Kashnikov B.N. (2001). Kontseptsiya obshchey spravedlivosti Aristotelya: opyt rekonstruktsii [Aristotle's conception of general justice: a reconstruction experience]. Eticheskaya mysl. (2). 89-117. (in Russian).

Koptyug V.A. (1992). Konferentsiya OON po okruzhayushchey srede i razvitiyu (Rio-de-Zhaneyro, iyun 1992 g.) [UN Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, June 1992)] (in Russian).

Kovalenko E.G., Zinchuk G. M. (2008). Regionalnaya ekonomika i upravlenie [Regional economics and governance] (in Russian).

Kvon G.M., Pozdeeva O.G. (2021). Preodolenie ekonomicheskogo neravenstva subektov makroregiona: investitsionno- infrastrukturnyy aspekt [Overcoming economic inequality of subjects of the macroregion: investment and infrastructural aspect]. Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. (4 (89)). 92-102. (in Russian).

Kvon G.M., Shishkina E.A. (2022). Sotsialno-preobrazuyushchie investitsii v kontekste obespecheniya sotsialnogo blagopoluchiya naseleniya regiona v novyh realiyakh rossiyskoy ekonomiki: strategicheskiy aspekt [Socially transformative investments in the context of ensuring the social well-being of the regional population in the new realities of the Russian economy: strategic aspect]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (7). 2079-2094. (in Russian).

Shuremov E. L. (2018). Metodologiya i istoriya ekonomicheskoy nauki. Korotko o glavnom [The methodology and history of economic science. Fast facts] (in Russian).

Tsapieva O.K. (2010). Ustoychivoe razvitie regiona: teoreticheskie osnovy i model [Sustainable development of a regions: theoretical foundations and the model]. Problems of modern economics. (2 (34)). 307-311. (in Russian).

Yakobson L.I. (2006). Sotsialnaya politika: koridory vozmozhnostey [Corridors of social policy]. Social Sciences and Contemporary World. (2). 52-67. (in Russian).

Страница обновлена: 27.04.2025 в 20:43:58

Russia

Russia